新冠疫情期间,不少香港市民尝试以中医药应对发烧、咳嗽等症状;中医业界亦积极投入抗疫,在社区层面支援确诊者。政府其后推出相关计划,向新冠患者提供中医服务,使中医成为抗疫期间的重要医疗选项之一。在此背景下,教大社会科学与政策研究学系获中医药发展基金资助,于今年3至4月展开问卷调查,全面了解市民在疫情期间的使用中医情况与评价。结果显示,逾一半受访者在感染新冠时曾服中成药,近三成曾求诊中医;多数使用者认为中医药在纾缓症状方面具明显效果。

疫情里市民使用中医资源的方式

本研究共收集1505份有效电话问卷,并访谈51名新冠康复者,重点包括就医行为、疗效评价及使用经验。研究亦延续了2020至2021年同类调查,得以比较疫情前后的态度变化。结合量化与质性资料可见,中医在疫情期间不仅发挥过往「替代/补充医疗」角色,更推动市民对其中长期定位产生新理解。

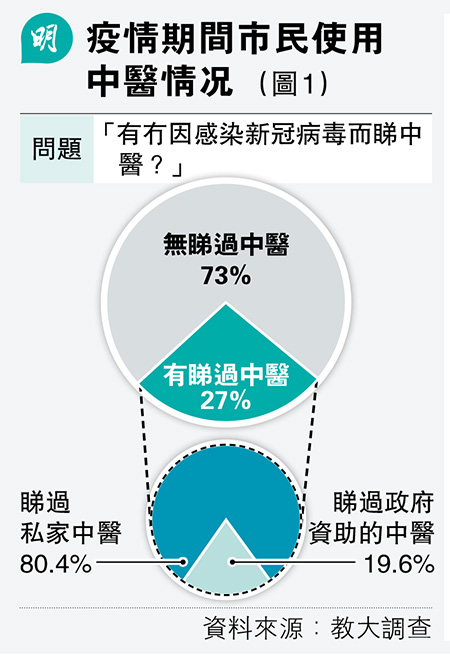

疫情期间,市民使用中医资源的方式相当多元:除了服用政府派发的抗疫中成药,不少人也求诊中医,或透过汤剂与药膳调理。在曾接收政府抗疫物资包者中,53.9%曾服用物资包内的中成药;由图1可见,在曾确诊者中,27%曾因新冠症状求诊中医,但当中实际使用政府资助中医服务的比例仅19.6%,显示政策渗透仍有限。值得一提的是,根据研究团队早前调查分析,约有一半市民于过去一年内曾使用中医服务,显示中医在港的使用相当普遍。

不同群组差异分明。于「服用中成药」方面,中年群组(40至59岁)比例最高(57.7%);低收入组别(家庭月入少于3万元)服用率达61.9%,明显高于中高收入组别。有趣的是,男性的服用率(55.1%)意外地略高于女性(52.7%),这与过往「女性较倾向使用中医」的普遍印象不同,可能与用药便利性、对中医药的认识等因素有关。

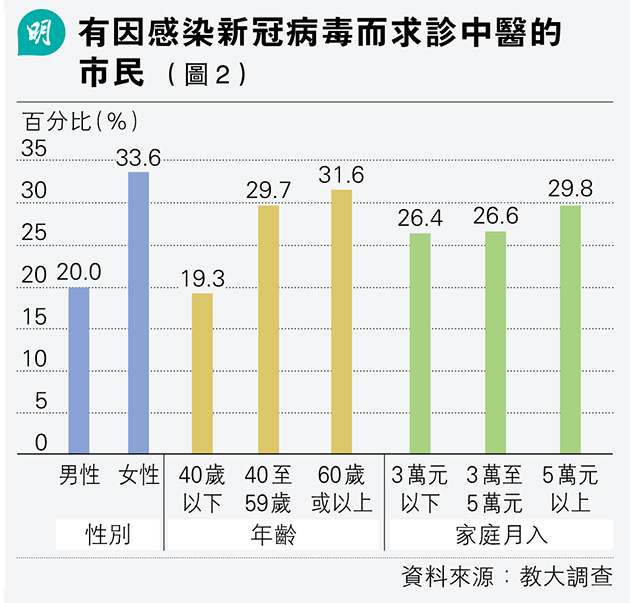

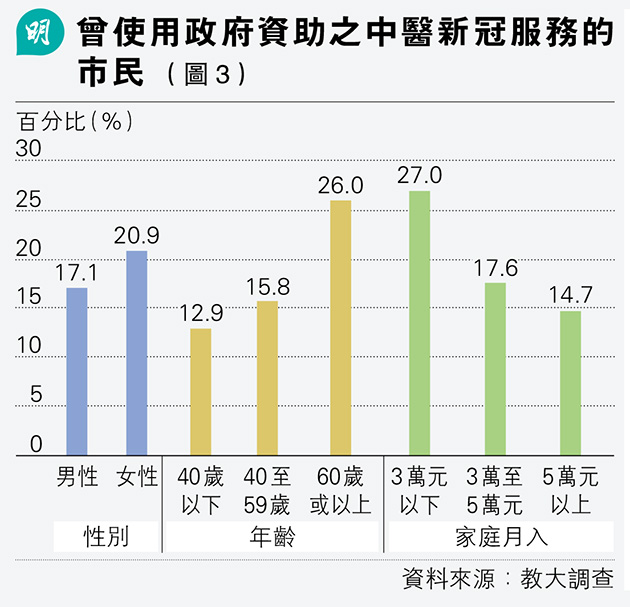

于「求诊中医」方面(图2),女性比例(33.6%)显著高于男性(20%);长者(60岁或以上)使用率(31.6%)远高于40岁以下(19.3%)。进一步看政府资助服务(图3),低收入群组(27%)和长者群体(26%)的使用率最高,反映公营资源对基层市民和长者尤其重要。相对而言,年轻组别使用率最低(12.9%)。访谈结果有助解释这一现象:部分年轻受访者表示不了解资助服务,另一部分年轻人则认为「中医较适合长者,不宜占用资源」。

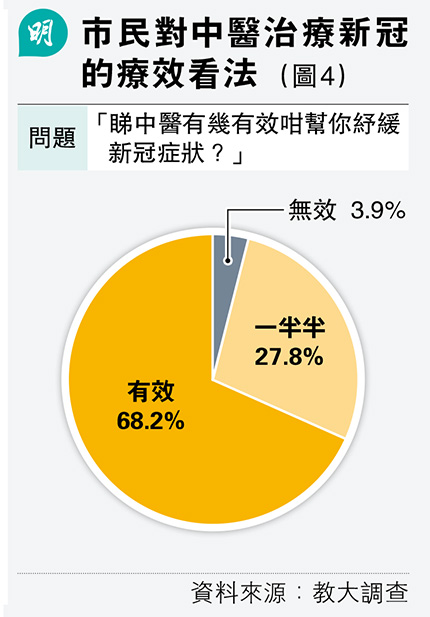

2020年调查显示,仅21.1%市民认同中医药对预防与治疗新冠有效;但疫情期间的实际经验显著改变了观感。在曾服用抗疫中成药者里,高达84%表示「有帮助」;其中,中老年群体认可率逾85%,而40岁以下群体为75.7%。如图4所示,在曾因新冠症状求诊中医者当中,亦有68.2%认可中医治疗效果。其中,男女对中医疗效的正面评价相近:年轻及中年群组对中医治疗效果的认可度逾70%,低收入组别里的认可比例亦达75.8%。

访谈结果补充了统计图像。多名受访者表示政府派发的连花清瘟「见效快」,迅速缓解发烧与喉咙不适;亦有人称饮用中药后「恢复更快、后遗症更少」;部分受访者更强调「及早使用中药可避免病情恶化」。除服用中药,有受访者也尝试针灸以纾缓疲累感,效果显著。不少人把正面经验分享予亲友,对方症状亦随之改善。这些个案显示,中医疗效的个人体验正在社交网络扩散,逐步累积成集体信任。

延续效应:疫情经验推动持续使用

研究发现,疫情期间的使用经验及其后的医疗选择,存在显著关联。于过去一年有求诊中医者当中,有43.8%表示自己曾于疫情期间使用中医服务;相对地,过去一年无求诊中医者中,疫情期间使用中医的比例仅11%。类似的延续效应,也出现于家庭层面:若受访者过去一年曾看中医,其同住家人较可能在疫情期间使用中医(33.9%对16.9%)。于过去一年有看中医的受访者里,高达76.3%认可中医对家人纾缓新冠症状有帮助。可见,实际疗效体验推动了后续使用与累积信任。

多名受访者直言,原以为中医「见效慢」、「作用不明显」,但疫情中的亲身经验改变了看法。有人指出,中医在急性症状上一至两天内可见效;亦有人表示中医治疗长期不适或后遗症得到明显好转。疫情遂成为不少人重新认识中医的契机,尤其在年轻一代,态度转变格外突出——上文提到,年轻群体对中医治疗新冠的认可度达70.1%,访谈中也有不少年轻受访者坦言疫情后「对中医印象变好,就医选择变多,会尝试看中医」。

政策观察:成果可见,渗透不足

虽然政府在疫情期间推出多项中医支援措施,惟从数据与访谈看,实际渗透率与成效仍有距离。即使在有需求的群体中,能够接触并使用政府资助服务的比例不高;不少人直言「不知道政府有提供中医新冠治疗」,反映宣传不足。同时,预约流程繁琐、名额有限等问题,削弱了政策转化为实际使用的能力。

对于统一派发的抗疫中成药,部分市民对使用指引感困惑。中医讲求因人制宜,连花清瘟并非人人适用,长者或体弱者未必合适。考虑到当时属紧急防疫,统一派发可理解;但未来如有类似安排,宜提供更清晰、分众的服药指引和风险提示。

此外,近半受访者认为中央援港的中医支援「有帮助」,显示社会整体对中医介入抗疫持肯定态度。倘政府在推广、覆盖及指引方面进一步完善,将更有助巩固疫情期间累积的正面经验,并推动中医于本地医疗体系的长远发展。

结语

中医在新冠疫情里扮演了重要角色。市民对中成药与中医服务的使用,改变了对中医的认知与信任,且延续至疫后日常。当前挑战并非疗效认可,而是如何提升政策可及性与可用性:令知道的人更多,能用的人更易用,用得其所更安全。倘能够对症下药,疫情带来的信任资本,有望转化为香港中医长期而稳健的制度进步。

参考资料:赵永佳、魏宇莹(2025年9月29日)〈香港市民使用中医的最新趋势〉,《明报》

作者赵永佳是教大社会科学与政策研究学系讲座教授,魏宇莹是教大社会科学与政策研究学系研究助理

今日热搜

今日热搜

本周热搜

本周热搜

本月热搜

本月热搜

查看更多

查看更多