文|邝凯迎

一千六百年前的东晋,诗人陶渊明写下一篇三百三十多字的挣脱世俗、退官田园的回归内心宁静的作品,这篇表述归隐的文章千百年来获历代名人雅士推崇。北宋年间的千古第一女词人李清照,取号为易安居士,「易安」二字就是引自<归去来兮辞>中的「审容膝之易安」,意指仅可容膝的居处亦舒适安稳。

东晋是一个南北分裂、社会动荡、经济萎缩的朝代,亦是我国历史上政治变革、文化创新时期之一。在这一百六十年间,文艺发展过程不断,诗歌、绘画、雕塑等艺术形式走向高峰,出现许多优秀的诗人、书法家、文学家、画家,如谢灵运、王羲之、陶渊明、顾恺之等。他们留下文学艺术代表作品如<登池上楼>、<兰亭集序>、<归去来兮辞>及<女史箴图>等等。<女史箴图>是画家顾恺之演译前朝(西晋)司空张华<女史箴>的骈体文,开以图文对照、呈现文中事例的先河,相信是历史上首个艺术演绎作品。可惜原画已佚,目前是五至八世纪时摹本,其一部份(九幅场景)在八国联军侵华时为英军所掠,现藏于英国不列颠博物馆。北京故宫博物院藏有十二幅场景的南宋素描摹本。

历史上有不少文学作品经不同形式的艺术演绎而承存下来,从而变成另一个互相辉映的经典作品,有如上述的<女史箴图>般,陶渊明的<归去来兮辞>也经后世名家各种艺术演绎而跳动不息。

陶渊明是深度求索(deepseek)选出我国从古到今水平最高的二十首诗词作者之一,是田园诗词与隐逸哲学的奠基者。<归去来兮辞>是反映他以实而无华感受对自然的深切向往,他在序文中写出生活的无奈及现实的痛苦,仕途之路曾未能改变身心的困境,更无法适应而选择回归大自然的田园生活怀抱。文中描述他退官后的愉悦与满足,放弃虚无缥缈名利埸,不受世俗的纷争所扰,在大自然的规律下尽情享受生活。

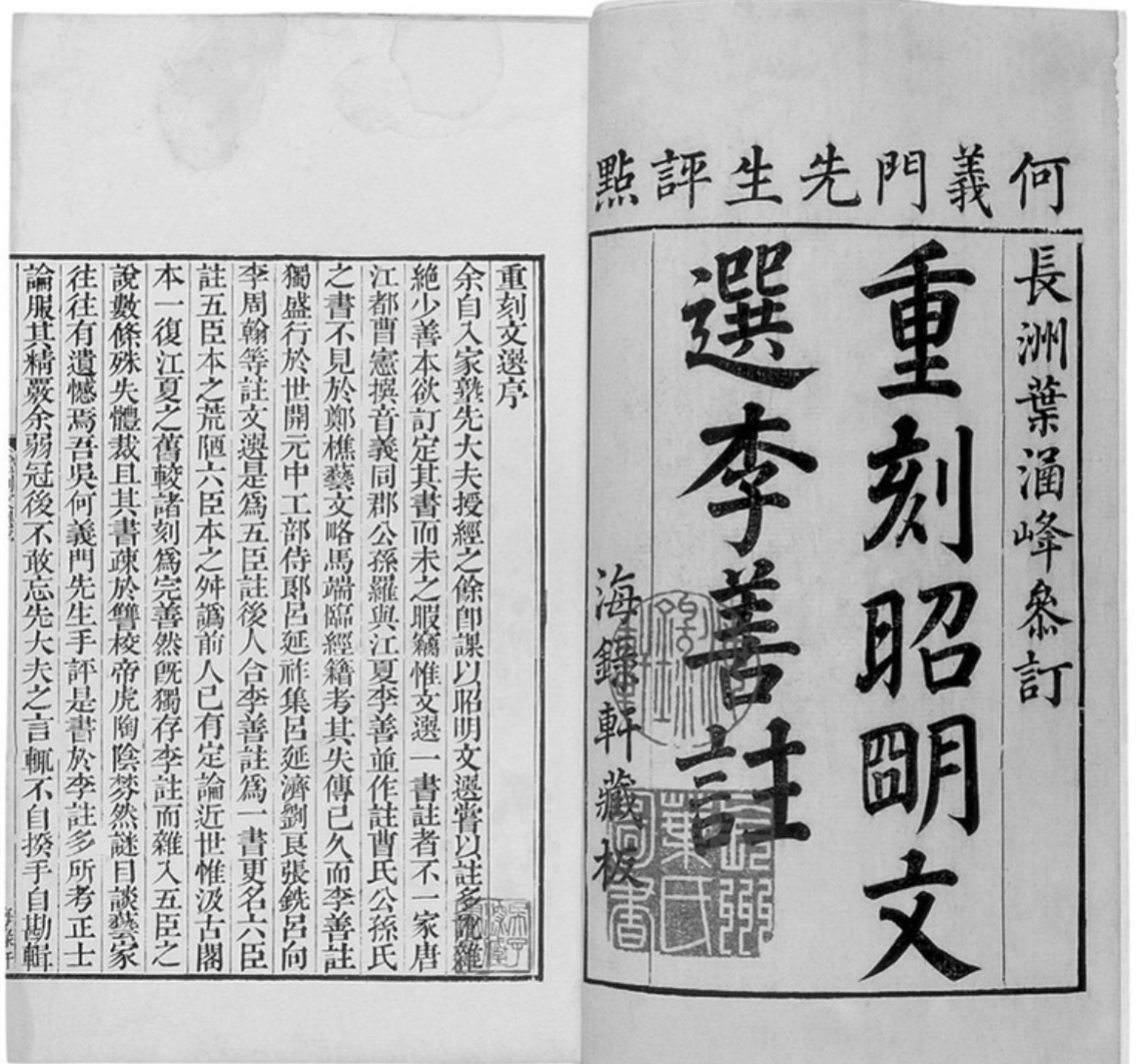

我国现存最早的诗文总集《文选》,就选了陶渊明这篇文章,成书年代在南朝时期(公元502-557)。由梁武帝长子萧统组织文人共同编选,萧统逝后谥号「昭明」,故亦称为<昭明文选>,其中选了「木欣欣以向荣,泉涓涓而始流」(陶渊明<归去来兮辞>)及「池塘生春草,园柳变鸣禽」(谢灵运<登池上楼>)等东晋名篇。

在离东晋五百多年后的两宋时代,<归去来兮辞>继续跳动,得到唐宋八大家之一、北宋诗文革新运动领袖欧阳修的评价。他说「晋无文章,唯陶渊明<归去来兮辞>而已」,而被称作雄才奥学的当朝翰林大学士、司空宋庠亦指「陶公<归来>是南北文章之绝唱」。李清照之父、被誉为俊警异甚的济南名士李格非说「<归去来辞>沛然如肺腑中流出,殊不见有斧凿痕」;南宋理学大师朱熹亦称「其词意夷旷萧散,虽托楚声而无尤怨切蹙之病」。这些评语皆一致指出此辞自然、冲和的写实特色,把<归去来兮辞>一文推上高山仰止的殿堂级别。

究竟<归去来兮辞>有什么「魅力」能赢取这种赞誉?是这么朴实无华却具深情厚意的词语,在这纷扰繁杂的尘世,体会陶渊明的心灵归途,追求内心的宁静,成为众生的理想乌托邦。他在文章中表达归隐的喜悦,呼唤归去来兮,带着脱离残酷名利场后的轻松愉悦,是与现实生活亲密接触的写照。对官场名利的生涯,他苦不堪言,悟出已过去的不能挽回,对即将来临的应好好追求的「悟已往之不谏,知来者之可追」。对家庭而言,他享受携着常在家门等待的幼子,与家人相聚之欢,品酒自娱的「僮仆欢迎,雅子候门……携幼入室,有酒盈樽」及漫步田园的日常乐趣,无需开门纳客应酬的「园日涉以成趣,门虽设而常关」;对自然环境的体会,看着浮云悠闲飘过山峰及群鸟飞累了还是会回巢的「云无心以出岫,鸟倦飞而知还」。羡慕天地万物的周期生长规律,感叹自己误入世俗迷茫中挣扎的「羡万物之得时,感吾生之行休」等淡泊名利、回归田园生活享受平淡与和谐。他最终归隐于鄱阳湖旁,写下<归园田居>、<桃花源记>、<五柳先生传>及这篇不朽的<归去来兮辞>。

这篇描写作者拥抱自然的心态抱「今是而昨非」态度,以简洁及生活化的文句,表达对理想的追求,写出这篇词语艺术演绎的代表作。

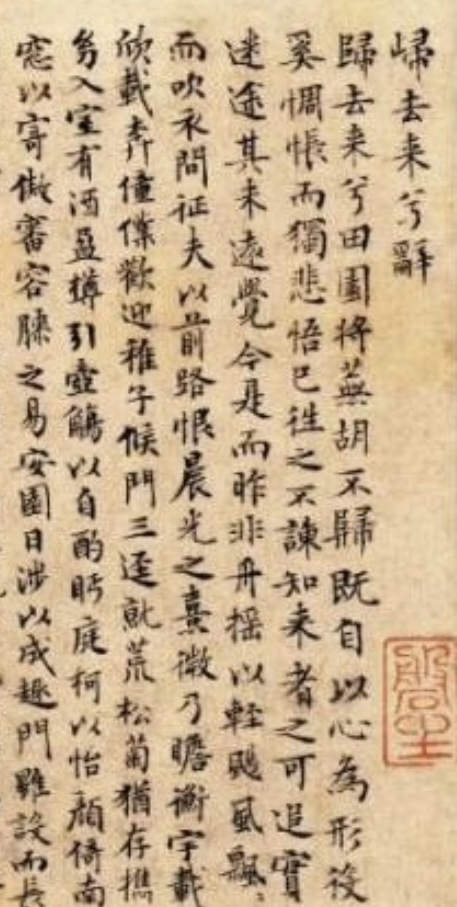

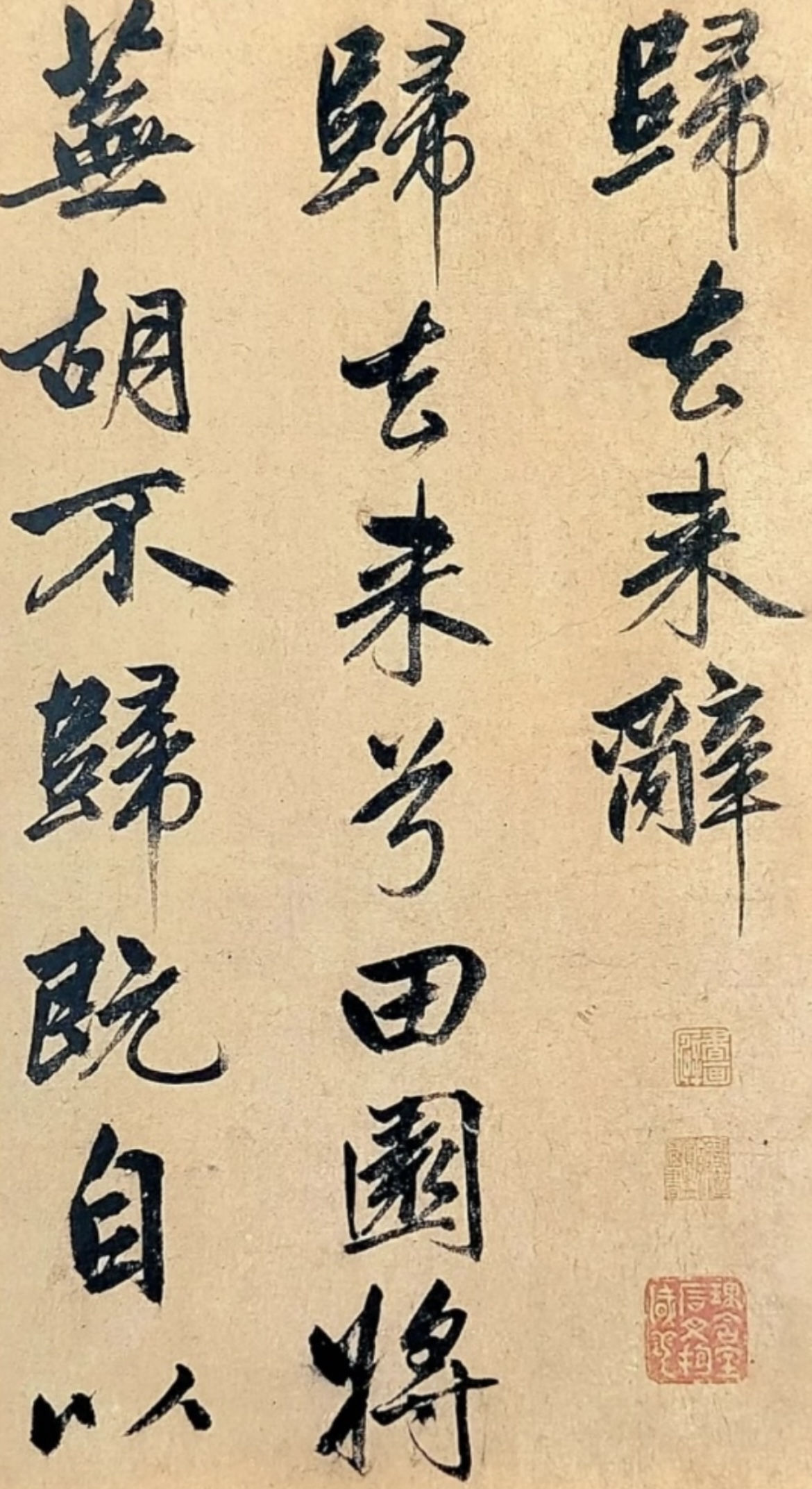

这篇发挥简洁词语艺术描写陶公心境的名篇,也为历代书法家所喜爱,这种生活化文句表达方式,提供不少艺术元素。他们在反复吟咏之余,更以书法形式表达,以浇心中块垒,宋朝的苏东坡、元代的赵孟頫及明朝的文征明就是众人中的知名表表者。

苏东坡与陶公相距六、七百年,生活历程及喜好相近,皆曾出入官场,面对过绝境,爱酒、爱诗、爱书、爱自然。苏东坡对陶公这篇视为他自己前生的作品,多次抄写,存世有一幅字收藏于台北故宫博物院,有指苏东坡的书法以行草为上,天真率然,这幅<归去来兮辞并序>似乎略显拘谨,与苏公一贯书风有些背离,所以历代不乏指其为伪作的声音。虽然未有机会一睹「真容」,但苏东坡另一创意就是对陶公这篇文章以当时流行的词牌「哨遍」写出<哨遍·为米折腰>,将<归去来兮辞>包括在内,其要旨即是「归去来」,从未归以前之误一直写到归来游赏之趣、田园之乐及家人相聚之欢,最后以随缘自适作结。由无声的文字转化为带节奏律、有平仄而可歌唱的歌曲,这种以当时词牌吟唱的艺术演绎,创新地开了先河。

苏东坡与黄庭坚、米芾及蔡襄合称北宋四大家,苏居首位。赵孟頫亦能跨时代与欧阳询、颜真卿、柳公权并立,其背景是宋太祖后代,得元朝皇帝宠爱,荣际五朝、名满四海,官至翰林学士,是当代文人画、书法领域的领袖。他在诗、书、画、印上皆有高造诣,与鲜于枢、邓文原齐名。在书法方面,他提出将「晋书的风情神韵化入精谨森严的唐法」,以王羲之为师,同期的书法家多受其影响。他写的一幅<归去来兮辞>,有评论为「难得大字行书,雄于苍劲、古朴庄严,行笔力求迟涩,显得苍率瘦硬」,现藏于上海博物馆。他虽然对陶公的归去文章有点共呜,多次书写,但退出官场回归自然无法坚持,在他的题归去来图的诗歌中写道「弃官亦易,贫苦难熬,只能身不能至,心向往之」。多次书写实以浇心中块垒吧!

文征明是集画家、书法家、文学家及鉴藏家于一身的明朝大儒,与当代的唐寅、沈周、仇英合称吴门四杰。他受苏东坡、赵孟頫影响,学字是从苏入手而画则取法赵,在书法史上以兼善诸体,擅长行书和小楷,后世评他的书法「温润秀劲,稳重老成,法度庄严而意态生动,具晋唐书法风致」。他在八十二岁高龄时创作的小楷<归去来辞>,字迹如丝绸般柔和、气韵生动。这件珍品现存在北京故宫博物院。

上海图书馆藏有一册<似潜卢印存>,是清光绪二十五年(1899)的篆刻原印钤印本,作者为张叔田。其序中有言称「读陶征士<归去来辞>,喜其冲澹夷旷,上继风骚,下砥尘俗……摩挲玩赏,冀当座右之铭,庶称三绝,亦足以自豪云」。这印谱由似潜卢主人写序,<归去来兮辞>全文每句独立刻成一印章,总算为六十句,亦六十印章。每页钤一印章,印章文字以小篆体为主,亦有小量汉隶文字,红色的印文与墨色的文句并列,方便鉴赏,编辑整齐。以一诗文全篇作印谱多以小篇幅为主。这篇三百多字的文章而一句不漏较少有,每方印章大小不一致,有圆、有方、有随形,字体变化多形,非一般刻匠所为,作者张叔田应属文人雅士的篆刻家。将<归去来兮辞>以篆刻钤印成书,也是不可多得的艺术演译,欣赏其印文布局,繁简文字笔划的处理,体会到篆刻家艺术技巧。该印存亦有流散于市,附图乃笔者收藏本。

生活化的词句、大书法家轻重得宜的加持、无声文字转化平仄歌曲,加上按辞刻石作印以摩挲玩赏的各种艺术演绎方式,令陶渊明<归去来兮辞>千百年来得以与日月悬的作品地位。这各种艺术手法,变出欣赏的多角度,打破拘束,从而提供自适的选择。

能看到千多年中华历史长河沉淀呈现的艺术文化精粹,跳动不息的艺术演绎,丰富心灵,不亦乐乎!

今日热搜

今日热搜

本周热搜

本周热搜

本月热搜

本月热搜

查看更多

查看更多