最近在某社群平台刷到了一个贴文:

贴文是一位中三女生发出的,她表示在内地面临大量学习任务和高压学习环境,于是转到香港继续中学教育,并直呼“以前的苦都白吃了”!

虽然标题有些夸大吸睛,但她从自身感受出发,列举香港和内地教育的五大区别,部分让人感同身受,这五大区别包括:香港教学时间安排更宽松、英文授课环境、尊重学生个性、家校沟通方式不同、课程设置灵活多样。

而现在她也正面对9月份DSE选科的重要抉择,她称,最终选择的“经济+地理+商管”组合,并非“好混分”的投机,而是基于个人发展的理性决策。

今天就来谈谈两地教育的“体感差异”。

时间安排留白

最近“高中生恢复双休,取消晚自习”的话题屡上热搜。起因是江苏、江西、河南、广东等省份发布政策,为减轻学生负担,促进他们健康成长,开始逐步取消晚自习。其实也从侧面体现了内地先前针对高中生学习时间安排存在一定不合理性。

清晨五点半的晨读、深夜十点的熄灯哨、周末无缝衔接的补习班,构成了高中生活的主节奏。

新政反应最强烈的应该还是中等生。他们不是稳坐金字塔尖的学霸,也不是彻底躺平的后进生,而是极易被环境裹挟前行的“大多数”,他们的家长开始心理发慌,有些不知所措。

在香港,大部分学校3点就放学了,小学一般3点,中学4点左右,香港没有午休,也没晚自习。以香港直资学校港大同学会小学的时间表为例,学校规定的到校时间为早上7点50分,星期一至四的放学时间为下午3黠15分;星期五为下午2黠25分。

至于中学生,根据香港教育局2023年报告显示,香港中学生日均自主支配时间达4.2小时,是内地同侪的3倍。

“留白”并非放任,而是学生可依自身需要,合理安排时间。现在的孩子缺的不是能力,而是有效的时间。

忙的不一样

有些内地朋友常问起,香港中学生活忙不忙,我常的答案是:忙!但跟你们忙的不一样。

在中学低年级的时候,校园生活可谓多姿多彩,各种社团或House活动,公益演出,校际比赛应接不暇。只要你有兴趣,你的校园生活可以被时间填满。

而且,相较于公立名校的选拔机制,国际和私立学校学生参加这类活动的门槛并不高。就像上述所言,只要有兴趣,都可以参加。当然你能不能拿名次,或是能否打上校队主力,这就要靠你的能力和后天努力。

所以,香港的中学生活,更像是开始接触社会、认识社会的开始,同时也是发现自我,寻找自驱力,培养品格的人生历程。

当然到了中三、中四,重心开始向学业过渡。不过,在我认识一些中五、中六的学生,仍然担任不少学生组织的领导,以及积极参与社会活动,例如每周保持至少2小时的义工活动。他们的学业成绩并不差,当然你可以说这里的竞争没有高考激烈,这也是事实。但全人的发展、自主的学习不也不错,而且可能更适合AI时代的发展?

正如拔萃女书院校长刘靳丽娟所言:“学校培养的不是被时间表驯化的学生,而是懂得在自由中建构学习秩序的未来公民。”

选科自由度较高

内地初中课程严格遵循国家统一大纲,通常是“3+文科综合/理科综合”。“3”指语文、数学、外语,文科综合涵盖政治、历史、地理,理科综合包含物理、化学、生物。更令人窒息的是“一考定乾坤”的终极审判,全国卷中一道10分选择题的误差,可能让十年寒窗化作平行宇宙的分水岭。2022年高考数据揭示残酷现实,仅0.05%考生能踏入清北学府。

而在“香港高考”DSE的考试制度则展现出更大的弹性与多样性。在DSE考试中,仅有英数中和公民与社会发展学科是必修的,其他还有20余门学科任你选,学生可以根据自己的擅长或喜好选择,用更擅长的学科去拼成绩。此外,DSE考试成绩终身有效,且2年内成绩可以合并,这意味著学生有更多的时间来准备和调整自己的考试策略,不必像内地高考那样在一次考试中决定命运。

除DSE外,学生可选择A-level衔接英国名校,或透过IB课程申请全球大学。多方向的升学路径,也为学生的未来描绘更多可能性。

语言学习从容

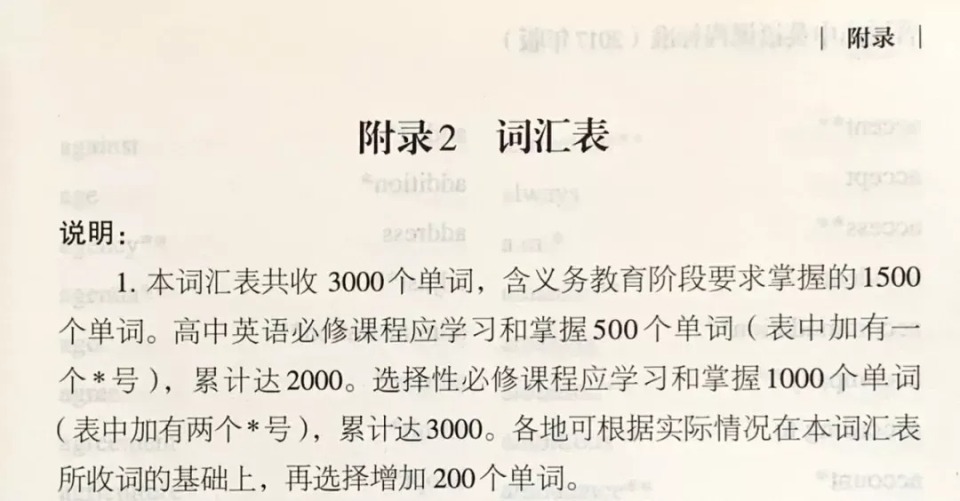

内地英语教学长期以应试为导向,这一门语言也被解构成语法公式与完形填空的排列组合,学生可能在考试中拿到超高分数,但是在日常生活中却连开口都困难,北京某教育机构的调查显示,内地高中生英语词汇量平均达3,500个,但能流畅进行日常对话的不足15%对话。这种割裂感源自双重困境,既缺乏浸润式语言环境,也被“听力30分+阅读50分+写作20分”的应试公式框定思维。

在香港,教育局发布的规定中,教育语言政策中表示“两文三语”(书面语言:英文、中文;口语:英语、粤语、普通话)。但对于一些直私和国际学校来说,大多数学校也会选择英文作为主要教学语言。同级学生的英语水平,香港学生比内地学生起码高出2个年级的水平。而像男拔女拔这种Band1A名校,比一般香港中学的英文程度还要超前约3个年级,几乎是可以达到大学的程度。

此外,在一些香港中学,也可以选择学习除英语和中文外的第二外语,不少学校开设法语、西班牙语课。

当语言从学习对象转为思考载体,香港学生普遍在跨文化场景中表现更从容,其优势不仅在于语言能力,而是在于用透过不同语言认识世界。

今日热搜

今日热搜

本周热搜

本周热搜

本月热搜

本月热搜

查看更多

查看更多