《高山仰止》是张仃于1987年创作的焦墨山水巨制,灵感源自他对司马迁的敬仰。这幅作品不仅是一幅山水画,更是一座人格之山的象征,凝聚了艺术家对历史精神与生命坚韧的深层思考。

创作缘起:从史家精神到艺术共鸣1987年春,张仃沿黄河一带访古寻迹,登临龙门,谒司马迁祠墓。面对太史公生平事迹,他深感动容。司马迁“受辱而不屈”“究天人之际,通古今之变”的精神品质,使他心生敬意。回到北京郊外元塔院,他以焦墨挥写心象之山,成此《高山仰止》。在张仃看来,绘画不仅是自然再现,更是人格与精神的外化。他借山川的形势,表现人文之高远;以笔墨的浓淡,传达心志之坚实。

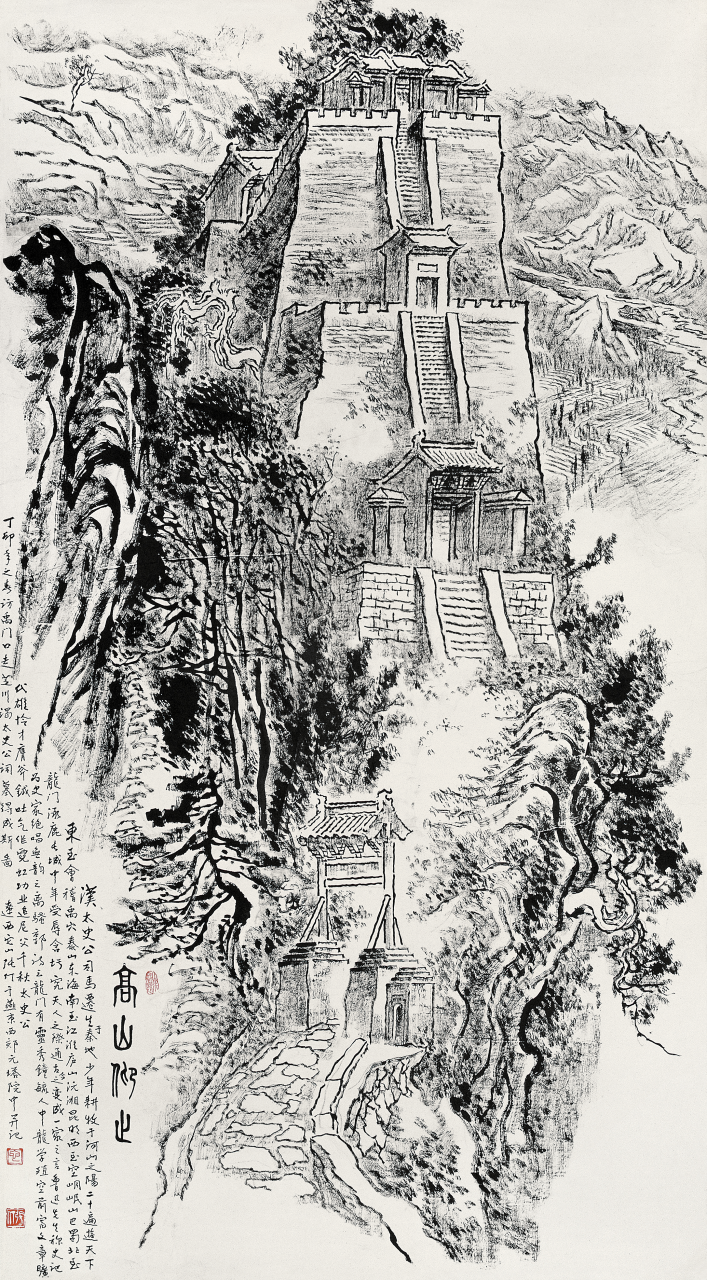

构图语言:从山形到心象整幅作品高180厘米,以自下而上的立轴构图,空间递进而气势深远。画面从脚下的石径牌楼起笔,层层台阶蜿蜒向上,至高台、山阙,直抵天际。观者的视线随之攀登,形成“仰观”的视觉节奏,与“高山仰止”之意相呼应。张仃以焦墨为骨,干笔皴擦的山体厚重坚实;建筑线条劲挺有力,显出理性与秩序感;树木枝干盘曲而上,与山势共振,构成整体上升的动势。黑与白、实与虚、粗与细的对比,使画面在沉稳中见雄健,在肃穆中见生机。

笔墨意象:焦墨的骨力与精神之重焦墨是张仃晚年艺术语言。此作中,他摒弃色彩的装饰性,以浓墨、枯笔表现岩石与树木的质感,营造出时间沉积的厚度。笔触短促而节奏分明,似斧凿山骨,又似铁笔镌文,显示出一种内在的韧性与力量。山石的坚、古木的挺、台阶的升,构成了象征意义上的“三重结构”:自然的高峻、人格的挺立、精神的登攀。画中看似无人物,却处处有人格的投射。

题跋与意境:文与画的交响画幅左侧的题跋,是作品的重要组成部分。张仃在文中追述司马迁生平,并引用鲁迅对《史记》的评价,以书法寄情,以文字立德。书写行气贯通,与画面构成“文气与山势同起”的视觉呼应。在这段题跋中,山川不再是自然景物,而成为精神的象征;文字不只是说明,而是画面意义的延伸。张仃以书入画,使画面兼具“文与质并立”的气象。

学术评析:焦墨山水的精神维度艺术评论者认为,《高山仰止》代表了张仃焦墨山水的高峰。画中笔墨雄健,格调遒劲,以极简的形式语言展现崇高的精神主题。学者指出,这幅作品将传统山水的“形似”转化为“神似”,以焦墨的黑白对比构建出沉静而深远的气韵。它不是写自然的山,而是写“心中的山”,写“精神的高地”。张仃通过《高山仰止》,把焦墨从形式技巧提升为一种思想媒介——既是笔墨的探索,也是人格的写照。

尾声:以山为喻,以墨为心《高山仰止》并非风景画的再现,而是一场精神的登攀。张仃借司马迁之魂写心中之山,以焦墨之黑表现人格之光。作品所呈现的,不仅是山的崇峻,更是人之尊严与信念的坚守。这幅画,是他艺术哲学的注脚——“以画写心,以墨为德”。今日再观此作,仍可感受到那股静默而深远的力量:那是山的力量,也是人的力量。

《高山仰止》展览说明

作品信息

作品名称:高山仰止(之一)作者:张仃(1917—2010)创作年代:1987年材质:纸本焦墨尺寸:180cm × 95cm钤印:山水怀抱、它、张

作品简介|The Work

《高山仰止》为张仃1987年创作的焦墨山水代表作。作品以司马迁为精神原型,通过纵向构图与焦墨笔法,塑造出一座象征人格与信念的“心灵之山”。画面自下而上,牌楼、石径、层层台阶与山阙递进升高,构成连贯的登攀路径。画家以干笔皴擦塑造岩壁,以挺劲线条勾勒建筑,山势雄浑而气骨内敛,表现出坚毅与崇高的精神主题。

艺术解析|Artistic Analysis

《高山仰止》的构图采用“自下而上”的通景式结构,观者的目光随台阶与门阙逐层上升,仿佛亲历一次精神攀登。焦墨干笔的肌理与浓淡交错的墨层,使山石呈现出如同岁月雕刻的质感;古树盘曲而上,与山势共振,象征人格的坚韧与时间的沉静。

艺术家简介|About the Artist

张仃(1917—2010),中国当代艺术家、设计家与教育家,生于辽宁黑山。早年以漫画作品活跃于艺术界,后转入工艺美术与水墨画创作领域。张仃的艺术横跨漫画、工艺、设计与绘画多个领域,其山水作品尤以焦墨见长。他主张“以墨写骨、以笔见气”,强调笔墨应承载人格精神与文化思考。

今日热搜

今日热搜

本周热搜

本周热搜

本月热搜

本月热搜

查看更多

查看更多