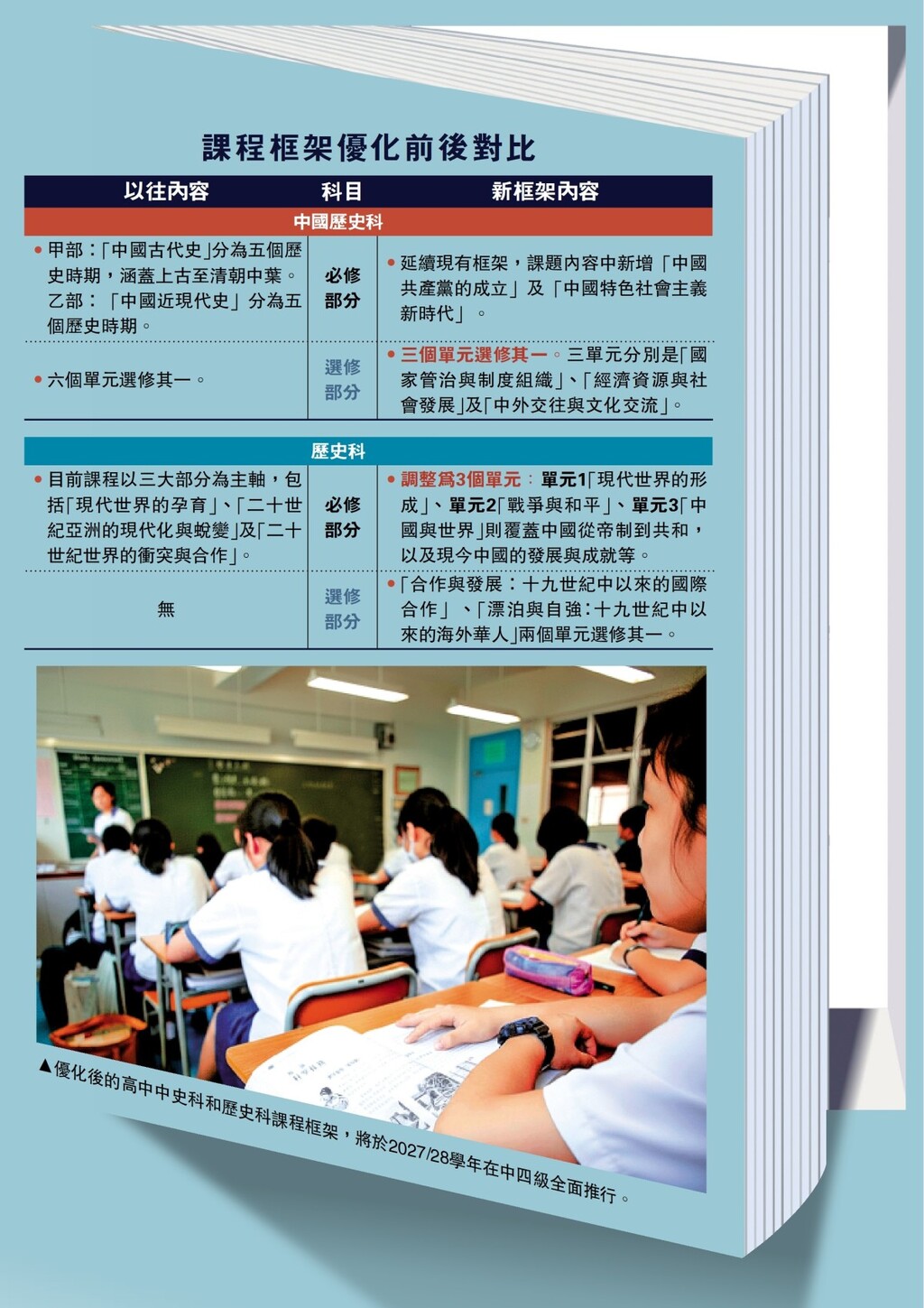

随著香港特首在新一份《施政报告》中提出改革高中中国历史科与历史科后,酝酿多时的高中中国历史科优化课程框架咨询文件(下称:课程优化)亦于10月3日由香港教育局课程发展处正式公布。面对这次课程更新,学界普遍认为其重点在于延长历史发展脉络、减少选修单元,并新增若干科技与文化内容。然而,上述观点多著眼于教学实践层面;若要更全面、深入地理解课程优化,我们除了应纵向检视课程内容的更新外,亦需横向分析其与其他学科的结构关联,并从香港课程持续更新的整体脉络出发,以更清晰地掌握此次课程优化的核心意义。

从课程优化的内容可见,「国家与民族观念」是此次优化的重要面向,特别著重于加强学生对中华民族作为统一多民族国家的认识。若将现行高中课程文件与优化方案作比较,在上古史部分,现行课程因「文献记录零散」而未设特定课题;但新的课程框架则在审慎取舍后,加入旧石器时代、新石器时代及早期国家形成等内容,使学生能更连贯且清晰地理解中国五千年文明的形成与发展,进而掌握中华民族与中华文明的起源。

在民族发展的论述上,课程优化多次强调国家是「统一多民族国家」。这一观点是我们的政治常识。国家主席习近平亦在多个重要场合,例如〈2018年3月20日在第十三届全国人民代表大会第一次会议上的讲话〉中提到:「中国人民是具有伟大团结精神的人民。在几千年历史长河中,中国人民始终团结一心、同舟共济,建立了统一的多民族国家,发展了五十六个民族多元一体、交织交融的融洽民族关系,形成了守望相助的中华民族大家庭」。此种论述模式在香港的课程优化中亦有体现:公民与社会发展科「主题一・课题二」便明确以「中华民族的组成:中国是统一的多民族国家」作为学习重点,并指明该原则受国家《宪法》第四条保障。

回到中国历史科的层面,新课程要求教师讲授「秦朝建立统一多民族国家的经过与巩固统一的措施」,删减「北朝汉胡融和」的内容,并在宋、辽、西夏课题中新增「辽、西夏」政权的建立、「辽宋西夏金元科技和文化方面的成就」,以体现多民族共同努力所缔造的统一华夏灿烂文明。同时,元朝的单元亦由原先的政治制度重点,转为阐述其建立统一多民族国家的历史意义。由此可见,通过中国历史科令选修学生能理解中华民族的统一性与历史的延续性,已成为课程更新的重要目标。

民族发展具有历史的延续性,从上古至现代皆一以贯之,而在优化课程更延伸至「新时代」的持续发展阶段。现行课程将中国历史的讨论范围划至二十世纪末;然而,课程优化明显采取线性、持续发展的历史观,特别纳入中国特色社会主义新时代以来综合国力的提升作为延伸内容。至于上述时期的具体论述,则由公民与社会发展科于「主题二」中承接进一步探讨,两科配合变得更紧密绵实,我中有你,你中有我,体现跨学科课程整合的艺术。

课程优化的另一重点,是将正面价值观的建立具体融入学习内容之中。以春秋战国时期为例,课程特别选取儒家与法家作为探讨对象,分析其变革主张。固然儒法两家为先秦诸子中最具影响力的两派,其思想延绵两千余年,但更关键的是,它们与现行教育局倡导的「价值观教育」相契合。在十二项首要价值观中,如「同理心」「孝亲」「尊重他人」等与儒家伦理相呼应,而「守法」及国家安全教育则与法家思想相互映照。因此,课程内容的更新不仅与香港学校课程的「五种基要学习经历」一脉相承,也使各学习层面相互连结,形成有机整体。毕竟,学习历史固然在于厚植学生的家国情怀,更重要的是培育正确的价值取向,使历史教育成为实践「立德树人」理念的重要载体。

当然,学习历史的另一种价值观建立,是引导学生以正面角度理解国家历史的发展。在现行的课程下,教材往往以多角度方式评议帝王的功过,特别是会讨论隋文帝、唐太宗、唐玄宗三人,其虽然缔造出盛世,但亦因晚年过失、个人操守备受评议,教师通常会引导学生作综合评价。然而,在课程优化框架下,学习内容重点放在了解隋朝开皇之治及唐朝贞观之治的盛况;君主的过失则不在讨论范围。此外,虚伪的儒生王莽、东晋及南朝的士族与寒门矛盾等内容不再被纳于课程内。此一优化显示,课程取向集中于展现宏观的历史盛世与国家成就。

总括言之,综观高中中国历史科优化课程框架的修订方向,可以看到,此次优化并非单纯的课程内容「增删」,而是通过结构重组与价值导向的调整,回应国家认同与国民身份认同培育的政策取向。课程不仅延伸了历史纵深、强化「统一多民族国家」的历史叙事,亦通过与其他学科的衔接,建构出更一体化的课程体系。此举反映出本科课程更新正由「知识导向」逐步转向「价值与身分导向」,历史教育成为推进学生民族认同与公民素养的重要载体。此外,课程更新还有一个亮点是,通过「概括、简要、了解、说明」的教学指引,教师能充分了解该课题的教学深度,以更适切地调配课堂教学时间。然而,课程优化的真正成效,仍有待教师如何在教学现场中诠释与实践,各界可持续提供更多支援予教师,以落实课程的育人目标。

(笔者为资深中史科、公民科教师;前香港中文大学教育学院客席讲师张展玮。本文仅代表作者观点。)

今日热搜

今日热搜

本周热搜

本周热搜

本月热搜

本月热搜

查看更多

查看更多