近年愈来愈多香港市民选择中医服务,中医渐回归主流。随着政府加强推动中医在社区医疗的发展,及首间中医院预计今年底投入服务,中医在公营医疗体系里的角色也备受关注。为进一步了解疫情后市民对中医的使用情况和态度,香港教育大学社会科学与政策研究学系获中医药发展基金资助,于2025年3至4月间开展问卷调查,成功访问1505名18岁或以上香港居民。结果显示,虽然西医仍是市民的主要就医选择(79%),但近半(47.2%)受访者于过去一年内曾接受中医服务;如包括针灸、跌打等专门治疗,中医整体使用率进一步上升。

为进一步了解疫情后市民对中医的使用情况和态度,香港教育大学社会科学与政策研究学系获中医药发展基金资助,于2025年3至4月间开展问卷调查,成功访问1505名18岁或以上香港居民。结果显示,虽然西医仍是市民的主要就医选择(79%),但近半(47.2%)受访者于过去一年内曾接受中医服务;如包括针灸、跌打等专门治疗,中医整体使用率进一步上升。

这一趋势与政府统计处的调查结果一致。根据政府数据分析,自2019年后,中医使用比例持续上升,增幅明显(注)。虽然本调查以“过去一年内”的中医使用情况为基准,与政府统计的“过去30天内”不同,但两者结论同样显示中医使用率呈明显上升趋势,进一步支持了“中医逐渐成为香港医疗选择的重要一环”的判断。

由辅助选项变为主流选择

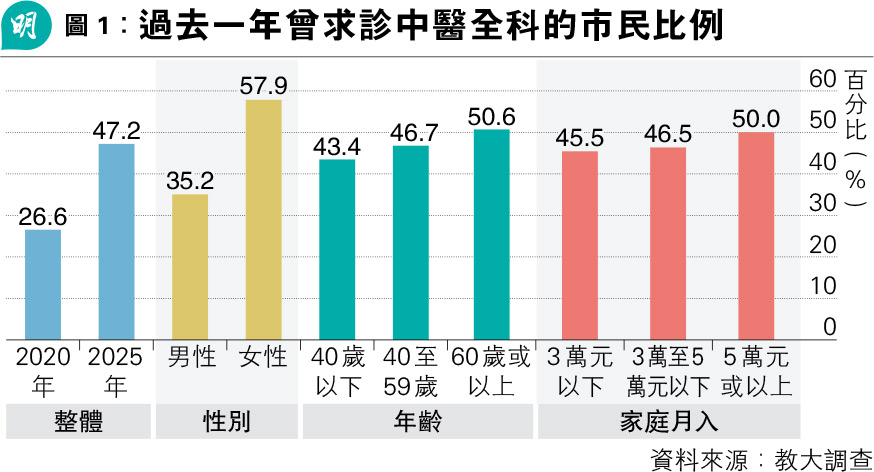

调查显示,疫情过后,香港市民使用中医全科服务的人数大增(图1)。2020年时,中医使用率仅为26.6%;到2025年,比例已升至47.2%,增加逾20个百分点。这表明中医已由辅助选项转变为主流医疗选择之一。

不同群组使用情况也有明显差异:女性的中医使用率达57.9%,明显高于男性的35.2%,反映女性更倾向以中医管理健康和预防疾病。年龄方面,60岁或以上长者使用率为50.6%,高于40岁以下的43.4%,显示随年龄增长,使用中医服务的比例也随之上升。收入层面,高收入组别(家庭月入5万元或以上)使用率达50%,同样高于中低收入组别。

针灸服务的使用率亦明显上升,从2020年的9.6%,增至2025年的21.6%。分析发现,性别和年龄对针灸的使用有明显影响——女性的针灸使用率为24.7%,高于男性的18.1%。年龄方面,40至59岁中年人使用率最高,达25%;60岁或以上长者为22.8%;40岁以下的年轻群组则仅15.6%,为所有年龄层中最低。这反映中年及长者,或较多因健康管理或治疗慢性病而选择针灸;年轻人对针灸的需求则较低。收入方面,整体差异不大,惟中等收入组别(家庭月入3万至5万元)使用率,略高于其他收入组别。

跌打服务的使用率,同样有所上升,从2020年的7.9%,增至2025年的14%,增幅近一倍。不过,各人口组别之间的使用率差异并不明显:女性使用率为15.1%,略高于男性的12.8%。年龄方面,中年群组使用率最高(16.3%),老年群组为13.2%,年轻群组则为12.3%。收入方面,低收入群组的使用率最高(14.6%),最低使用率的高收入群组亦有13.5%,显示不同组别之间差距不大。

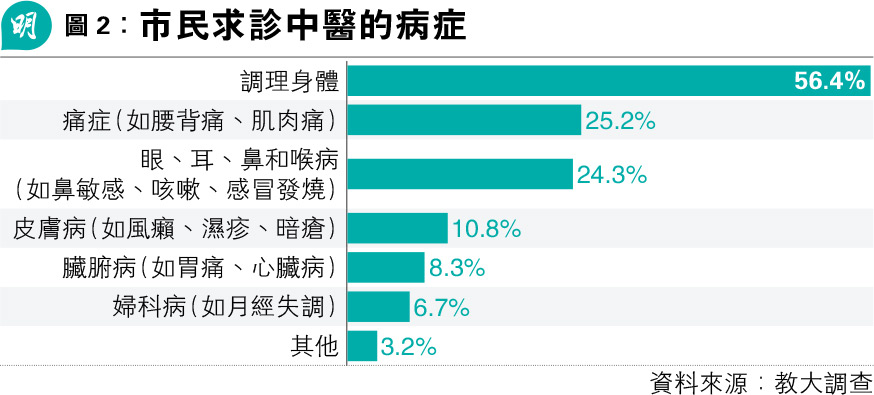

研究发现,多数市民选择中医主要是为了应对长期或慢性健康问题。从图2可见,于过去一年曾求诊中医的受访者里,66.7%表示是为治疗痛症、糖尿病等慢性疾病,仅有26%是处理急性病症,显示中医在慢性病管理和体质调理方面的地位依然稳固。具体来看,“调理身体”是最多市民看中医的原因(56.4%),反映中医于预防保健和强身健体方面受广泛认可。约四分之一受访者(25.2%)因痛症(如腰背痛、肌肉劳损等)求诊,这与中医在处理筋骨劳损等问题的优势相符。另有24.3%受访者表示,求诊中医是为治疗“眼、耳、鼻和喉病”等常见病症,显示中医于这些领域也被视为重要选择。

整体而言,中医在香港市民心目中有明确的功能定位:首要是长期调理与慢性病管理,其次是处理痛症和特定病症。这种定位延续了中医“治未病”的传统理念,还突显了中医于现代医疗体系里作为日常保健和治疗选项的重要角色。

调查显示,市民对中医和西医的信心正趋向平衡——56%受访者认为中西医药“差不多”,较2020年的44.2%有明显上升,反映中医药认可度持续提升。虽然只有10.8%的人表示对中药更有信心,但大部分市民已不再单一依赖西医,倾向同时接受中西医两种体系。

疗效方面,过去一年曾看中医的受访者里,有66.5%对中医持正面评价,认为其有效改善健康,较2020年的60.6%有所提升;仅3.7%认为“无效”,相比2020年的7.5%明显下降。中医疗效获更多肯定,也推动市民持续使用中医服务。市民对中医的安全性和科学性,也有高度认同:71.5%认为“中医副作用较少”,65.7%不同意“中医唔够科学”,显示大多数人认为中医疗程安全、理论可靠。访谈资料亦补充了这一发现:多名受访者表示,中医治疗能够“根据体质进行个人化调理”,副作用较低,整体治疗过程更舒适、稳定。

中医的优势

除了问卷调查,研究团队还做了质性访谈,深入了解中医使用者的看法和经验。多数受访者表示,中医主要用作辅助或补充治疗,特别是在病后调理、处理西医难以诊断的问题,或是慢性病管理方面。有受访者坦言“如果病情比较棘手,西医无法解决的,就会去看中医”;也有人认为“中医可能会多一些方法去处理”。这些回应,反映出市民在西医治疗遇到瓶颈时,会选择中医作为另一种解决途径。

受访者普遍认为,中医的优势除了副作用较少之外,更强调根本性和“个人化的治疗”。许多人指出,中医会从体质出发,针对每个人的情况“一人一方”,不止治标,更重视治本。同时,中医诊疗还会关注患者生活习惯、情绪和心理状态,让他们感觉被理解和重视。许多受访者也肯定中医的就诊体验,认为中医师“花多点时间去问你、听你讲”,令患者觉得被倾听和尊重,医病关系也更有信任感。这种细心的诊疗方式,不仅有助治疗疾病,也能带来心理上的安慰和放松,帮助患者康复。

结语

整体而言,调查结果显示中医在市民的日常医疗选择中,已不再是边缘角色。无论是中医全科、针灸还是跌打服务,使用率都显著上升,主要用于慢性病管理和体质调理。此外,市民对中医的疗效、信心、安全性和科学性,普遍持正面态度,中医于公共医疗体系的地位日益提升。中医使用者表示,在遇到西医难以解决的健康问题时,会选择中医作为辅助或替代,并高度肯定中医的个人化治疗和细致的诊疗体验。新一份施政报告提及多项推动中医药发展的措施,包括将于今年底前公布《中医药发展蓝图》、透过“医健通”扩大中西医电子资料互通范围、推进中西医协作服务等。这些政策有望进一步提升中医服务的可及性、加强各项资源与支持,使中医在香港医疗体系里发挥更重要作用。

注:赵永佳、张珈瑜〈危中有机?新冠疫情与中医药发展〉,2024年5月27日《明报》

(本文作者赵永佳是教大社会科学与政策研究学系讲座教授,魏宇莹是教大社会科学与政策研究学系研究助理)

今日热搜

今日热搜

本周热搜

本周热搜

本月热搜

本月热搜

查看更多

查看更多