文|本刊记者 王慧娟

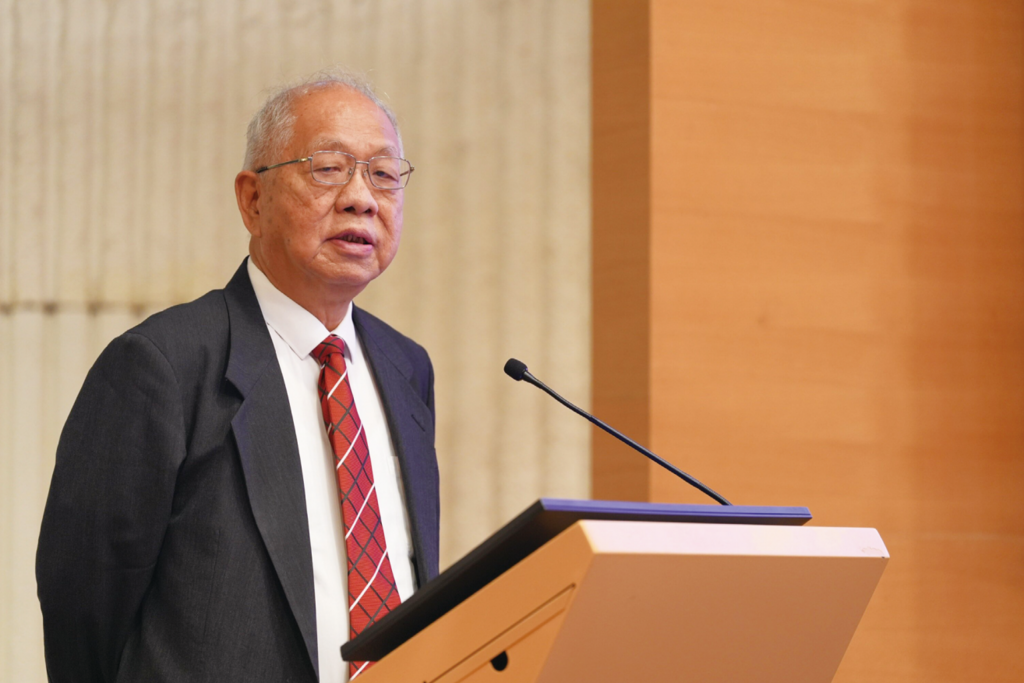

8月31日下午,香港沙田凯悦酒店25楼的会客室内,炽热的阳光透过落地窗,洒在76岁的丘成桐教授身上。他刚结束国际数学家大会筹建会议相关细节的讨论,额角沁出的细汗未及拭去。“刚才和国际同行争论会议议程”,他笑著接过服务生手里的热茶,“学术争论就像品茶,得有回甘才有意思。”

家学渊源:油灯下的传统文化基因与数理启蒙

在当代数学界,若论研究之深广、影响之远大、学生之众多,恐怕没有人能与这位华裔数学家相比,他就是国际著名数学家丘成桐。丘成桐,1949年生于汕头,同年随父母移居香港。22岁在美国加州大学伯克利分校获博士学位,27岁攻克世界级微分几何难题“卡拉比猜想”,33岁获数学领域的国际最高奖项之一菲尔兹奖,以表彰他在偏微分方程、卡拉比猜想、正质量定理、蒙格—安佩尔方程方面的贡献,成为该奖首位华人得主。丘成桐曾任教哈佛大学多年,现任清华大学丘成桐数学科学中心主任。数学家有评论称“即使在哈佛,丘成桐一个人就是一个数学系!”而这位备受世界推崇的数学家,幼年却并非受西方思维方式影响,反而是深受中国传统文化和中式家庭教育的熏陶。

“传统文化是做好一切学问的根基,这比所谓的天赋要重要得多”,丘成桐说道,“我的家在香港元朗的农村。五岁时,我每天走三公里的小路去上学,外祖母家那碗拌豆豉的米饭,是童年最深刻的味觉记忆”,“在当时那个物质匮乏的年代,我的父亲,哲学家丘镇英先生,用中国的传统文化经典为我们兄弟姊妹筑起精神的堡垒,也开启了我的数理启蒙之路”,“父亲秉持‘士不可以不弘毅’的儒家信念,在颠沛流离中仍以《论语》《史记》等经典名著教授我们。他要求我们背诵《滕王阁序》《苏武答李陵书》等,九岁时我已能通篇默写《礼记.檀弓》”。他继续说,“现在看来,那些看似晦涩的古文,实则当时已经在训练我的逻辑思维。例如,骈文的对仗工整如同数学公理,史论的因果链条恰似定理推演”。

“父亲与学生讨论哲学时,我也总在一边旁听。他们交流研讨的内容很丰富,包括东西方哲学的比较等,这些话题于我而言虽然比较难懂,但开始激发我对相关问题的思考,培养了我的抽象思维能力”,丘成桐说,“其实做学问的思路都是一样的。比如,‘格物致知’与几何公理同源,都是以实践和推理结合起来,探索世界的根本方法”。丘成桐回忆起《陶渊明集》中的句子,“勤学如春起之苗,不见其增,日有所长”,正是父亲让他们背诵古文的深意。据丘成桐介绍,后来证明卡拉比猜想时,他在三年的时间里每天工作12小时,而支撑他的正是这种锲而不舍的儒家精神。

“父亲反对我读金庸,但我总躲在洗手间偷看”,丘成桐解释说,“那些江湖脉络其实暗含拓扑结构,《射雕英雄传》的武功谱系与数学分支何其相似!后来我创办《数理人文》杂志,就是想告诉年轻人:人文与科学从来不是割裂的。曹雪芹构建《红楼梦》的人物网络,与我构建微分几何的公理体系,本质上都是在寻找最优美的结构”。

“父亲常说,真正的学者要有风骨。”1949年生于广东汕头的丘成桐,童年记忆里满是战乱迁徙的动荡,却也深深感染著书香门第的熏陶。父亲丘镇英作为崇基书院的创校教授,当年就在沙田一带讲学,与钱穆等大师在墟市的茶寮里探讨国学,即便收入仅够维持家用,仍坚持在沙田墟的旧书肆为学生购置典籍。“直到父亲1963年猝然离世,我们才从他学生口中得知,那些年他偷偷帮许多寄宿生垫付了学杂费,而我们兄妹的校服常常要缝补再三。这种守望相助的家风,比任何财富都珍贵。”

父亲在崇基书院的书房成为他的精神原乡。“《论语》的‘士不可以不弘毅’与欧几里得的《几何原本》同样深刻。”丘成桐笑言,当年在书院图书馆同时借阅这些图书时,管理员还打趣说“丘家小子要打通中西学问”。正是这种文理交融的启蒙,让他后来能在纯粹数学与理论物理之间自由穿梭。

“父亲有浓郁的家国情怀,生前常常教导吾辈,作为中国人,有机会要为国家多做点事。我一直铭记于心并倾力而为。作为华人科学家,我50多年来矢志不渝推进中国科学尤其是数学迈向世界前沿,充分利用自己的国际学术影响力,汇聚国际高端学术资源,在内地、香港和海外先后成立了多个研究所,并在清华开设了求真书院,在香港中文大学开设致真书院,选拔和培养各地优秀人才。”

治学之道:守正创新无涉功利的学术品格

2023年,邵逸夫数学科学奖颁奖词写道:“丘成桐为几何与分析的融合奠定了基础,其工作对数学和理论物理学产生了深远影响。”这已是他继菲尔兹奖、沃尔夫奖、克拉福德奖之后,斩获的又一顶级荣誉。面对这些成就,丘成桐却更愿意谈及证明卡拉比猜想的艰难历程,“整整三年,几乎每天都在失败中度过。”他用钢笔在会议记录本的空白处画著复杂的几何结构,“那时在斯坦福大学的办公室,我反复推翻自己的论证,每次卡壳时,总会想起在沙田临时校舍演算习题的夜晚。”

1976年,丘成桐成功证明卡拉比猜想,这一成果不仅解决了微分几何领域悬置数十年的核心难题,更开创了几何分析这一全新研究领域。他引入非线性偏微分方程的方法研究微分几何问题,彻底改变了传统微分几何的研究范式。“当时很多同行质疑这种跨领域的尝试,认为分析工具会破坏几何的纯粹性。”他回忆道,“但数学的生命力恰恰在于融合,就像黎曼几何为爱因斯坦的相对论提供了框架,不同分支的碰撞才能产生新的火花。”

此后,丘成桐与孙理察(Richard Schoen)合作解决正质量猜想,通过极小曲面理论为广义相对论奠定了严格的数学基础,因此是爱因斯坦的广义相对论几何化的里程碑。与乌伦贝克(Karen Uhlenbeck)合作的Hermitian-Yang-Mills联络研究,则为复几何建立了全新的分析方法,如今已成为弦理论研究的重要工具。“做学问不能怕坐冷板凳,”他指著窗外的榕树,“你看这些气根,默默生长十年才入土成林,数学研究也是如此。”

丘成桐的学术视野始终跨越数学与物理的边界。他提出的“丘纲领”将微分几何与代数几何、数学物理等领域系统关联,指导了众多重要研究。近年他关注人工智能的底层数学问题,在与合作者的研究中指出:“当前AI算法的黑箱特性,本质上是对高维数据几何结构的理解不足。”这种将前沿科技与基础数学深度结合的洞察力,源自他对“数学是基础科学之基础”的坚定信念。

“做学问要像打磨玉器,既要有匠心坚守,也要有破局的勇气。”丘成桐谈及治学态度时,手指轻轻敲击著桌面。他曾为一个几何极值问题与导师陈省身反复辩论。“先生起初不认同我的思路,但一直在听我推演,直到最后说‘成桐,你走通了一条新路’”。这种尊重而不盲从的学术精神,成为他日后指导学生的准则。

他对学术严谨性的要求近乎苛刻。在审阅学生论文时,不仅关注核心结论,更会逐字核对公式推导的每一个细节。“有个博士生曾在引理证明中省略了关键步骤,我于是让他重写。”丘成桐解释道,“数学的大厦容不得半点沙砾,今天放过一个疏漏,明天可能导致整个理论崩塌”。这种严谨在他自己的研究中同样体现,证明卡拉比猜想的论文历经多次修改才最终发表,每一个不等式的验证都经过不同情形的测试。

面对学术功利化的倾向,丘成桐始终保持清醒。“很多教授做学问,不是为了学问,而是为了名利。很多学生来学习也不是为了做学问,而是为了找工作。还有些学者一年发十几篇论文,却没有一篇能经得起时间检验。”他对此深感忧虑,“就像当年我证明正质量猜想,前后花了五年时间,期间只发表过两篇阶段性报告。真正重要的工作,需要‘衣带渐宽终不悔’的执著,更需要摒弃名利浮华的枷锁”,他常对学生说,“做研究真正要问的三个问题是:是否解决了本质问题?是否提出了新的方法?是否能启发后续研究?”“这三个问题就像学术的三原色,能鉴别出真正的创新和热爱”,丘成桐补充说。

在培养青年学者时,他既强调夯实基础,又鼓励大胆突破。“我要求学生必须通读高斯、黎曼的原著,不是为了复古,而是要理解大师如何从无到有地构建理论。”同时,他也支持学生涉足交叉领域,“当年我建议一个几何学背景的学生去学量子场论,很多人反对,但后来他们合作的成果恰恰解决了一个有意思的问题。”这种守正与创新的平衡,正是他学术思想的鲜明特征。

教化之道:重构基础科学人才培养体系

“司马迁观仲尼庙堂礼器而叹,今天的年轻人更需要理解礼仪背后的精神内核”。清华大学求真书院成人礼刚结束,这场结合了传统与现代元素的冠礼仪式让丘成桐感慨万千。作为书院院长,他亲自讲授数学史,要求学生不仅要解出方程,更要知晓定理的来龙去脉。这种教育理念源自他对功利主义的深刻反思:“太多学生为升学刷题,丧失了对学问的真正兴趣,这比任何知识缺陷都可怕。”

丘成桐带领的“数学科学领军人才培养计划”打破常规,选拔初三至高三学生进行长期本博连读培养,其中香港校区每年招收一定数量的学子。“我们不看高考分数,但笔试面试的难度远超高考。”他解释这种改革的必要性,“刚才还和剑桥大学的教授聊起,顶尖人才需要长期培养,就像证明伟大定理往往要经历上百次失败。”

丘成桐认为,中国在工程科学上有著很大成就,譬如中国古代的四大发明,但对结构性、理论性数学的兴趣不大。他强调,现代重大工程技术难题的突破大多依赖理论数学的进展。人们发现,微观世界的量子效应有可能作为现代通信技术新的科学基础,使通信技术出现全新格局,引起诸如电视、手机等应用领域发生变革,而这些技术在很大程度上依据数学、物理学的基础研究。“但是,中国有能力也应当培养基础理论科研人才。”丘成桐提出,如果培养一个理论数学教授需要20万元人民币,那么,培养1千名仅需2亿元。“这是一道简单的数学题”,他说,“这种投入并不多”。同时,他建议建立一个专项基金,“它的利息或许就可解决投入问题”。

在教学中,丘成桐特别强调传统文化与科学精神的结合。他给学生讲韩愈治潮时兴学的典故,阐释“业精于勤”的道理;用崇基书院创校先贤“融合中西”的办学理念,说明学术传承需要兼容并蓄。“科学研究同样需要‘如见大宾’的虔诚态度。”他批评当下教育中“降低难度求公平”的做法,“真正的公平是让天才得以绽放,而不是削足适履”。这种理念体现在他拒绝领取额外津贴的选择上,“学术研究的乐趣与培养后辈的满足感,远非物质所能衡量”。

天下情怀:文明互鉴的科学实践

“科学没有国界,但科学家有他自己的祖国。”丘成桐说,“既要让香港学者接触最前沿成果,也要让世界看到中国基础科学的进步。”在他看来,基础科学的突破往往诞生于文明对话的沃土。卡拉比-丘流形从纯粹数学到弦理论的跨越,正是这种对话的典范。

“多年前关于弦理论镜像对称的辩论,数学家与物理学家激烈争执,最终却催生了新的研究方向。”他揭示,爱因斯坦广义相对论的发展离不开黎曼几何的铺垫,而黎曼的思想又受高斯与康德哲学的影响。他还特别强调要为青年学者设立跨学科交流基金,“就像当年我在哈佛与物理学家威滕的合作,不同领域的碰撞才能产生火花。”

“中国要成经济、科技强国,必先成数学强国——数学是科学之母。”这一判断指引丘成桐近几十年的中国实践。2022年4月,他从哈佛退休,全职受聘清华讲席教授,完成职业转向。此时,恰逢中国科技发展关键期,“许多人意识到美国非天堂,留学生愿考虑回国”,他敏锐捕捉到人才流动的新趋势,但他不满足于简单人才回流:“中国师资质量尚可,数量与美英差距明显。”面对国际局势,他开拓新渠道:“不少受美国歧视的顶尖人才,如俄、伊裔学者,表达来华意愿。”

在他的推动下,清华数学学科实现跨越发展,这背后是丘成桐对学术标准的坚守。“我们优秀的师生不输哈佛。”这份自信源于他对学术本质的把握,“一流学生需靠一流学者培养”。

丘成桐将2023年邵逸夫数学科学奖奖金捐给清华与香港中文大学。“我需求不多,能用于培养年轻人很有意义。”这种淡泊与他对数学的理解一致:“数学家追求永恒真理,而非名利霸业。”

为扩大国际影响,求真书院推动青少年交流,曾邀美国高校相关专业学生访华。丘成桐认为这种民间外交意义非凡:“让美国学生了解中国历史、文化、学术与科技。”他的努力已见成效:“求真书院学生学术质量不输哈佛、斯坦福。”在丘成桐大学生数学竞赛中,学生多次刷新最低年级、最小年龄获奖纪录,在重要数学前沿领域亦有突破。2022年至2024年期间,清华大学求真书院平均每年有24名学生在普特南数学竞赛模拟赛中进入全球前100名,成绩超越哈佛、斯坦福等顶尖名校,与麻省理工学院持平。而求真书院的掌舵人就是著名数学家丘成桐教授,从证明卡拉比猜想到创办求真书院,从哈佛讲席教授到全职回归清华,丘成桐用半个世纪的时间完成了一场跨越科学巅峰与教育高原的双重突围。

这种国际视野源自他丰富的学术经历。从哈佛大学终身教授到回国全职任教,丘成桐深刻体会到文化差异对科研的影响:“西方学生敢闯敢试,中国学生基础扎实,融合两者优势才能培养顶尖人才。”他推动的香港中文大学数学科学研究所、求真书院等平台,已吸引众多国际顶尖学者合作研究。谈及未来,他望向窗外枝叶间渐斜的阳光:“期待第一批领军计划博士毕业时,他们能在这个舞台上,为中国数学赢得更多尊重。”

服务生轻轻添上热水,茶香漫过会议室的寂静。“科学的极致是哲学,哲学的极致是精神与情怀。”他目光落在会议文件上“国际数学家大会”的字样,语气坚定,“我这一辈子,不过是在求证父亲教我的道理——做学问要真诚,做人要刚强,为国家要担当”。这番话如同他证明的定理一般,简洁而深刻,勾勒出一位学者的精神轨迹与家国情怀。

今日热搜

今日热搜

本周热搜

本周热搜

本月热搜

本月热搜

查看更多

查看更多