《紫荆论坛》专稿/转载请标明出处

王 贺|温州理工学院教授

香港青少年国家安全教育关乎「一国两制」实践根基与国家主权安全底线,既是履行宪法和香港基本法宪制责任的必然要求,亦是应对国际地缘博弈与非传统安全威胁的关键屏障,更为培育兼具国家认同与国际竞争力的新一代青少年提供核心支撑。当前香港国家安全教育实践面临若干挑战:学段衔接不畅导致国家认知图谱碎片化,教师专业储备薄弱制约「总体国家安全观」的有效教学传递,以及资源生态结构性失衡阻碍理论向实践有效跃迁。因此,需要通过教育范式升级超越技术性修补,使国家安全意识升华为代际传承的精神基因,最终夯实「一国两制」行稳致远的社会心理根基。

香港青少年国家安全教育的价值目标

香港青少年国家安全教育承载著贯彻总体国家安全观的核心使命,其价值目标锚定三重维度:其一,筑牢国家认同与爱国情怀,履行宪法与基本法确立的宪制责任,将维护国家主权、安全、发展利益转化为「爱国者治港」的代际传承;其二,强化法治意识与国安法律认知,构建覆盖全学段的能力进阶体系,贯通情感浸润、法治内化、战略研判的认知链条;其三,培育社会责任与担当精神,深度融入金融防御、数据主权等非传统安全模块,锻造抵御国际博弈风险的能力。香港教育须直面外部干预特殊挑战,通过《维护国家安全条例》的法定义务传导,在青少年价值体系中熔铸国家主权与香港繁荣的命运共同体。

(一)筑牢国家认同与爱国情怀。香港青少年国家安全教育的根基在于构建深刻的国家认同与理性爱国情怀,这既是历史使命也是现实需求。香港青少年国家认同的建构,本质是殖民历史伤痕的理性疗愈与现代国家公民意识的自觉苏醒,其深刻性源于三重历史辩证法的展开。

第一,主权归属的法理永恒性、发展命运的共同体验性、文化基因的不可割裂性。对此,必须澄清香港主权归属认知的时空连续性,自秦汉置郡至1842年《南京条约》的被迫割让香港岛,从1984年《中英联合声明》的法理确权到1997年回归祖国,香港的宪制地位始终根植于中国国家主权的历史延绵。英国殖民统治150多年造成的国家身份迷茫,需通过宪法第三十一条与香港基本法第一条的并置解读来消解,即青少年应当理解「一国」是「两制」的母体而非并列选项,当国防、外交权作为国家主权的核心标志被认知(如驻港部队依法履责的法理基础),虚幻的「自治绝对论」便不攻自破。

第二,更深层的是发展命运的共同体验证。香港的繁荣并非殖民遗产的馈赠,而是国家持续赋能的产物。从1965年东江供水工程终结香港百年水荒,到2003年CEPA协议助港企北上,再到将香港纳入国家规划,明确支持香港发展创科(如河套深港科创合作区)、法律仲裁、航运等高端服务业。青少年唯有在对比认识回归前后香港的现实发展中,才能洞察殖民时期的相对繁荣实为闭关锁国时代的畸形产物,而国家崛起才是香港未来的根本依托。

其三,最终归于文化血脉的哲学觉醒。所谓「本土意识」实为中华文明在地化的枝蔓:天后信仰源自福建湄洲祖庙,凉茶配方载于《本草纲目》,李小龙武学哲学根植道家阴阳学说……当社交媒体以「怀旧滤镜」美化殖民符号(如将总督府舞会塑造成文明典范),这时需以九龙寨城清拆前的贫民窟影像、华人被拒进入维多利亚公园的历史档案,揭穿殖民叙事的虚伪性;更需通过东江纵队营救茅盾等文化精英的史实,还原香港与祖国患难与共的精神谱系。这种认同非情感绑架,而是青少年主体性的历史复归。由此,香港青少年便能从文明复兴的角度超越地域局限,重建「家国一体」的生命意义,这正是「一国两制」下的文化自信根基。

(二)强化法治意识与国安法律认知。香港青少年国家安全教育的根本价值,在于确立国家安全作为法律秩序元价值的至上性认知,这要求穿透三重法理迷思:国安法律的特殊法益本质、自由与安全的辩证边界、外部干预的违法性根源。

首先需解构「国安法严苛论」的误判。《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》规制的分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结外国或者境外势力危害国家安全四大罪行,其侵害客体并非个体法益,而是国家共同体的生存根基。罗马法将「叛国罪」列为万罪之首,现代法治从德国《基本法》禁止破坏民主秩序到美国《反间谍法》严惩通敌行为,皆因国安犯罪消解了权利得以存续的宪制基础。香港青少年尤需认知,普通刑事犯罪(如盗窃伤害)与国安犯罪的本质差异,恰似身体局部损伤与心脏停搏的生命危机级差,当国家主权安全受损时,香港基本法赋予的集会自由、学术自由等权利便成无源之水。

其次须厘清自由与安全的法哲学边界。洛克在《政府论》中曾论证,自由绝非为所欲为的许可,而是在法律框架内的理性选择。香港2021年「Telegram煽暴案」揭示的认知谬误,实将「网络匿名性」幻化为法外特权,却无视孟德斯鸠「自由是做法律许可之事」的箴言;当言论煽动恐怖行为、当学术研究沦为间谍工具,自由便异化为摧毁自由的武器,这绝非香港独有的法律实践——欧洲人权法院在「Leroy诉法国案」中支持对煽动恐怖主义行为漫画的定罪,美国最高法院亦在「申克诉合众国案」确立「明显而即刻的危险(clear and present danger)」的限制言论自由的基本原则。

最终须揭露外部干预的国际法悖论。某些国家以「人权」包装的干预行径(如议会报告抹黑国安法),既违反《联合国宪章》第二条「不干涉内政」的强制性规范,更践踏其自身法律体系。比如,若依美国《外国代理人登记法》,接受外部资金煽动本国民众对抗中央政府的行为已属重罪。美国政府在「修例风波」期间对暴力行为的「法律双标」,是将香港青少年异化为地缘博弈的消耗品。国家安全教育的深层意义,正在于唤醒青少年对法律秩序层级的认知:国安法律如穹顶般庇护宪制架构,普通法律赋予的各项权利方能在其下有序运行。唯有理解这种「元规则」,香港青少年才能超越工具性守法,成为自觉维护「一国两制」宪制秩序的法律主体。

(三)培育社会责任与担当精神。香港青少年国家安全教育中社会责任与担当精神的培育,本质是完成从权利本位到责任本位的认知跃迁,其核心在于确立三重辩证关系:国家安全与个人自由的共生性、香港福祉与国家主权的不可割裂性、青少年价值实现与时代使命的同一性。

首先必须解构「自由绝对论」的认知迷障。现代文明社会的治理经验表明,任何权利都需以共同体的存续为前提。《德意志联邦共和国基本法》对纳粹意识形态的彻底禁绝、法国对煽动恐怖网络言论的立法取缔,无不印证国家安全是个人自由的根基而非对立物;香港青少年尤需理解,《基本法》赋予的高度自治权,恰恰源于国家主权完整提供的制度保障,当国土安全、政治安全等核心利益受损时,便将失去「两制」的运行基础。

其次须穿透「本土意识」的认知狭隘。香港的繁荣从来不是孤岛奇迹,港珠澳大桥缩短珠三角物流时间约60%,直接带动港口吞吐量回升,证明国家是香港发展的终极依托。青少年对「家」的责任,必然涵盖对「国」的守护,这种责任绝非外部强加的义务,而是源于自身生存发展的内在需求。

最后,更深层在于重塑青少年的人生价值座标系。在全球化裂变的时代,个体命运从未如此紧密地与国家兴衰绑定。香港青少年若将视野囿于地域局限,终将在国际竞争中丧失话语权;唯有将自身技能融入国家科技自强、金融安全等战略需求,才能在「大国博弈」背景下获得真正的生涯支点。这种担当精神绝非牺牲,而是价值升华的必然路径。归根结底,担当精神的培育是香港青少年主体性的重建过程:它意味著超越「被治理者」的被动角色,以「主权守护者」的自觉意识,在中华民族伟大复兴进程中定位香港座标,这正是「一国两制」行稳致远最深厚的社会根基。

香港青少年国家安全教育的现实挑战

在总体国家安全观引领下,香港青少年国家安全教育需构建纵向衔接、横向协同的有机体系。然而,当前香港青少年国家安全教育实践面临三重结构性矛盾:学段分割导致的系统断裂、要素失衡引发的教育效能衰减、资源与机制缺陷形成的支撑不足,亟需理论突破与实践创新。

(一)教育要素的系统性断层。香港青少年国家安全教育面临的深层次结构性困局,其核心在于教育要素的系统性断层。国家安全作为涵盖政治、经济、文化、网络等20个重点领域的复合知识体系,要求教育主体具备跨学科整合能力,以与教学对象实现认知递进衔接,而香港学校教育现状却呈现双重断裂:主体能力链断裂与内容方法论链断裂。

主体层面暴露出能力代际衰减的危机。教师群体因缺乏国家安全系统性培训(如仅少部分中学教师接受过反恐法律专项研修),导致知识传授陷入碎片化窠臼,比如,生物安全议题被简化为防疫知识而忽视基因技术战略价值,金融安全教学停留于反诈骗技巧却规避国际金融战案例解析,这种「盲人摸象」式教学难以支撑总体国家安全观的逻辑闭环。学生端则因学段割裂形成认知断层,小学阶段将爱国教育压缩为升旗仪式流程背诵,初中突然跃升至抽象主权理论却无历史实证支撑,高中又陷入法律条文机械记忆(如理解基本法第23条),致使「情感认同—理性认知—行为实践」的转化机制在关键成长阶段脱榫。

内容方法论层面更凸显结构性失衡:小学阶段目标设定过度简化(如将国土安全窄化为地图辨识),与初中法治启蒙缺乏逻辑接口;初中内容陷入概念空转(如讨论「主权平等原则」),未预留高中安全观分析的认知阶梯;高中阶段则因实践性缺失陷入「纸上谈兵」困境。当2024年《维护国家安全条例》新增「境外干预罪」等本地化法条,教学仍拘泥于《基本法》原则复述,未能结合「黎智英案」中的外国律师介入等现实判例进行推演,更未衔接大学所需的战略思维训练(如能源安全中的马六甲困局推演),这种断裂直接导致教育效能的自我消解,最终使国家安全教育沦为符号认知的拼图游戏:学生熟记国旗尺寸却不解国家象征的法理深意,背诵「爱国者治港」原则而无力辨析社交媒体煽动「港独」的话术陷阱,法治安全观在条文复诵中异化为去价值化的知识标本,知识复合性要求与价值引领功能在断层中双向落空。

(二)教育资源的生态性失调。香港青少年国家安全教育的资源生态正陷入「丰裕中的贫困」结构性悖论——表面上资源供给总量扩张,实则因系统性失调导致有效教育动能衰竭,其症结深植于三维矛盾:供给结构的适配性断裂、分层机制的代际脱钩、分布网络的时空失衡。

在供给维度,公共资源投入呈现仪式化偏向:政府主导素材过度聚焦「全民国家安全教育日」等节点宣传,却缺乏基础性课程开发,小学至高中各学段国家安全教材体系缺乏协同性;市场资源则因商业逻辑陷入低效繁荣,科普机构制作的网络安全动画、金融安全短视频虽数量激增,但因未与学校课程大纲校准(如未对应初中《生活与社会科》的法治模块),导致课外资源与课堂教学形成「平行宇宙」。

分层失效更暴露资源与认知规律的深层断裂。小学阶段亟需具象化认知载体,现实文本资源却充斥「总体国家安全观」「非传统安全威胁」等成人化术语;初中生需通过社区实践感知安全治理,但香港国安教育基地中仅有少量初中适配项目,其余皆定位高中以上;数字资源本应弥补实践短板,然而小学亟需的互动游戏(如国土安全拼图闯关)匮乏,反而内容同质的解说视频充斥平台,由此使得学生认为国安教育视频「枯燥如法律讲座」。

这种生态失调催生资源「内卷化」困局:商业机构生产的海量数字资源因未接入学校评估体系,点击量主要来自教师观看而非学生主动学习。最终导致资源丰沛表象下的教育资源匮乏。由此使得国家安全的多维复杂性被压缩为单向灌输的符号碎片,资源生态的失调正从供给侧瓦解教育实效的根基。

(三)教育机制的协同性不畅。香港青少年国家安全教育机制正深陷系统性协同困境,其本质是教育治理现代化进程中的结构脱嵌。当前,香港实践场域中存在三重断裂:政策转换的纵向断层、功能模块的横向冲突、责任主体的结构离散。微观评价体系则与《维护国家安全条例》第12条「维护国家安全能力」要求严重错位,课堂评估对抵御网络煽暴话术的批判性思维等核心素养几无观测工具。

深层症结在于责任结构的系统性离散。激励机制失效使教师开发国安课程无法转化为晋升资本,制约机制真空则纵容学段衔接质量失控,如小学将任务压缩给德育教师进行国旗填色绘画比赛,初中推予历史科讲述鸦片战争却回避当代主权议题,高中交由公民与社会发展科孤立讨论《国安法》条文,最终使国家安全教育沦为机械的「学段拼图」。当教育系统无法在政策转换中弥合学科缝隙,在资源配置中激活校本创新,在评价改革中贯穿能力主线,协同机制的失灵便注定再生产出认知碎片化的代际循环。

香港青少年国家安全教育的对策建议

(一)顶层设计:构建贯穿学段的国家安全教育体系。香港青少年国家安全教育的深化推进,亟需以系统思维破解学段割裂与资源分散的结构性矛盾。首要任务在于构建纵向贯通、横向协同的全学段教育体系,其核心是建立符合认知发展规律的目标阶梯与内容矩阵。小学阶段重在情感奠基,通过升旗仪式、社区安全实践等具象化载体培育「国即我家」的朴素认同,将国土安全转化为地图拼图游戏,生态安全植入校园植物观测日记,在基本法故事会中渗透「一国两制」宪制渊源。初中阶段转向理性建构,依托《维护国家安全条例》漫画解读、网络谣言甄别实训等案例教学,解析中央事权与特区责任的法治逻辑,例如将第9条「社交媒体煽动罪」转化为信息批判思维训练。高中阶段聚焦战略思维养成,比如开设「香港国际金融中心风险推演」模块,模拟地缘政治对股市汇率的传导机制,通过中美贸易战沙盘博弈理解科技安全与产业链自主的辩证关系。大学阶段则深化至责任担当,在「跨境数据流动监管」「生物安全实验室协议」等前沿议题研究中培养战略研判能力,使国家安全意识从情感认同升华为使命践行。这种螺旋式进阶设计,需始终锚定三重原则:主权教育的优先性、风险教育的现实性与能力教育的前瞻性。

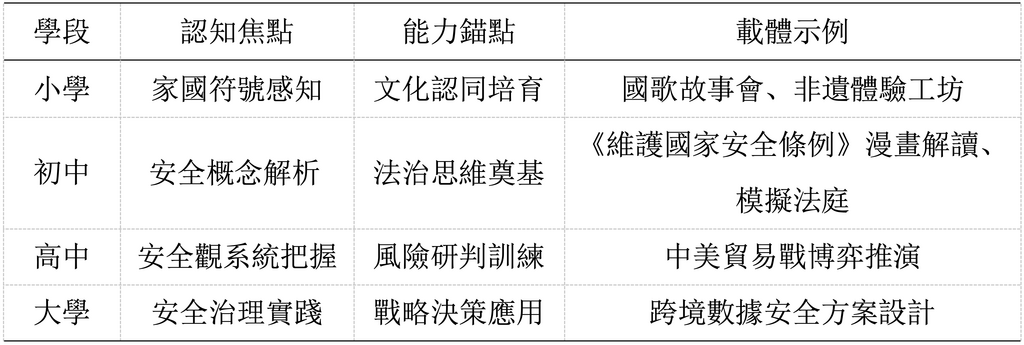

(二)课程重构:打造「双轨并进」的教育载体。课程载体创新是破解学时限制的关键突破口。对此,国家安全教育在实施路径上需构建三重协同机制:一是目标协同,将国家安全教育目标纳入学校育人体系,通过《公民与社会发展科》《小学人文科》等课程实现认知建构;二是方法协同,延续「全校参与、多元策略」原则,以课程有机嵌入(如科学课融入科技安全)、课外实践延伸(社区安全调研)、校园文化浸润(国家安全主题墙)形成教育合力;三是进阶协同,采用螺旋式课程设计,按认知规律分层深化(见表1)。

显性课程方面,应开发分级必修模块体系——小学创设「安全小卫士」融合课;中学设立「法治安全实践课」;大学开设「总体国家安全观理论研讨」学分课。隐性课程则需构建跨学科渗透机制:历史科重点讲授东深供水工程谈判中的资源安全博弈,地理科分析填海工程对国土安全的战略意义,科技课开展北斗导航系统研发对抗演练。这种双轨并进的课程生态,既能规避单独设课的师资瓶颈,又能在学科交叉中深化「大安全」认知。

(三)师资协同:组建三级联动的专业化队伍。师资队伍的专业化转型构成教育落地的核心支撑。当前教师国家安全素养的碎片化困境,需通过「高校—基地—课堂」三级体系破解。香港高校应设立国家安全教育学院,开设「跨境风险研判」「文化安全理论」等硕士课程,定向培养种子教师;在香港故宫文化博物馆设立实践基地,开展「文物回流中的主权象征」现场教学;于网络安全中心建立攻防演练平台,提升教师应对信息战的实操能力。校本层面需组建跨学段教研共同体,推动小学德育教师与高中法治教师联合开发《从紫荆花到五星红旗》课例,通过主权符号的认知衔接弥合学段断层。教师能力评价宜实施三维认证:知识维度要求小学教师掌握安全领域的符号化表达,中学教师了解科技安全产业链图谱;方法维度考核博弈推演、SWOT分析等工具应用;价值维度则通过《维护国家安全条例》教学转化测评确保政治准确性。唯有如此,方能将总体国家安全观从政策文本转化为教师课堂话语能力。

(四)机制创新:构建全链条保障体系。教育机制的深层变革聚焦于动力、供给、评价三环耦合。动力机制方面,应将国家安全课程开发纳入教师晋升指标,设立专项创新基金支持校本教材研发;推行学校星级认证制度,将学段衔接成效与财政拨款挂钩,激发跨学段协作内生动力。供给机制关键在于构建资源分级云平台,按「基础型(小学绘本)— 研究型(大学智库报告)」五级分类储备,并针对新界资源洼地设立流动教育站。评价体系革新需突破试卷限制:小学采用成长档案袋记录国安主题绘画、社区安全探访等实践;初中实施PBL项目评估,如反网络诈骗宣传方案的社会效能;高中考核研究报告质量,如「美国芯片法案对港科技安全影响」分析深度;大学侧重成果转化,考察虚拟货币监管提案被财经事务局采纳情况。制度设计的突破点在于建立学段交接认证体系——初中录取须查验小学国家安全实践学分,大学招生增加国安能力结构化面试,以程序刚性保障教育连续性。

(五)社会动员:激活教育生态共同体。社会协同网络的构建是教育成效倍增的最终保障。家庭层面需开发亲子国安任务单,通过共绘「我家安全树」将粮食节约、信息保密转化为家庭契约;社会层面推动金管局开放金融数据监控中心供高中生研学,警队提供反恐演习观摩席位,使课堂理论对接真实治理场景。香港独特优势在于善用「一国两制」实践场域:可邀请驻港部队参与校园教育周,通过开展相关国防教育活动如防暴演练等,深化国土安全认知。国际维度可模拟联合国安理会涉港议题辩论,使大学生在「西方制裁应对推演」中理解人类命运共同体内涵。通过小学阶段对国家符号的认知奠定文化认同基础,在初中模拟法庭实践中深化法治思维,于高中金融风险分析演练中强化忧患意识,最终在大学战略研究环节培养担当能力,国家安全教育由此贯穿青少年成长全过程,逐步内化为其核心素养。这种浸润式教育生态的营造,既需政府搭建「学校—场馆—企业」研学联盟,更依赖社会力量开发「国安教育实践地图」网络信息资源库,实时更新法庭旁听、立法会辩论等公民教育资源,使维护国家安全成为可感知、可参与、可奉献的生活方式。

本文发表于《紫荆论坛》2025年7-9月号

今日热搜

今日热搜

本周热搜

本周热搜

本月热搜

本月热搜

查看更多

查看更多