文|本刊记者 张清语

在香港的发展规划中,北部都会区(北都)正以其非凡的战略意义,成为驱动香港经济新一轮腾飞的强劲新引擎。自2021年香港特区政府提出《北部都会区发展策略》以来,这片涵盖元朗区和北区,面积约占香港总面积三分之一的区域,便承载著香港深度参与粤港澳大湾区建设、更好融入国家发展大局的重大使命。为使广大市民全面洞悉北部都会区当下的建设实况以及未来的发展走向,本刊记者对承担北都发展整体统筹和推动工作的北部都会区统筹办事处丘卓恒主任展开深度采访,为读者呈献关于北部都会区的最新权威信息,助力读者深入了解这一关乎香港未来发展的重大规划,见证香港如何通过北都建设,在经济发展、科技创新、城市建设等诸多领域开辟全新局面,拥抱无限可能。

多元北都

创造约50万个新职位

据丘卓恒介绍,北都所提供的3,000多公顷新土地,将有助香港突破过去产业发展面对土地不足的限制,推动创科和其他产业多元发展,并创造约50万个新工作职位。藉著毗邻深圳的地利,北都将更好地利用内地和香港的优势互补,建构粤港澳大湾区合作的重要平台。北都亦是香港未来房屋供应的主要来源,可提供逾50万个新住宅单位,为未来居民创造优质生活空间。

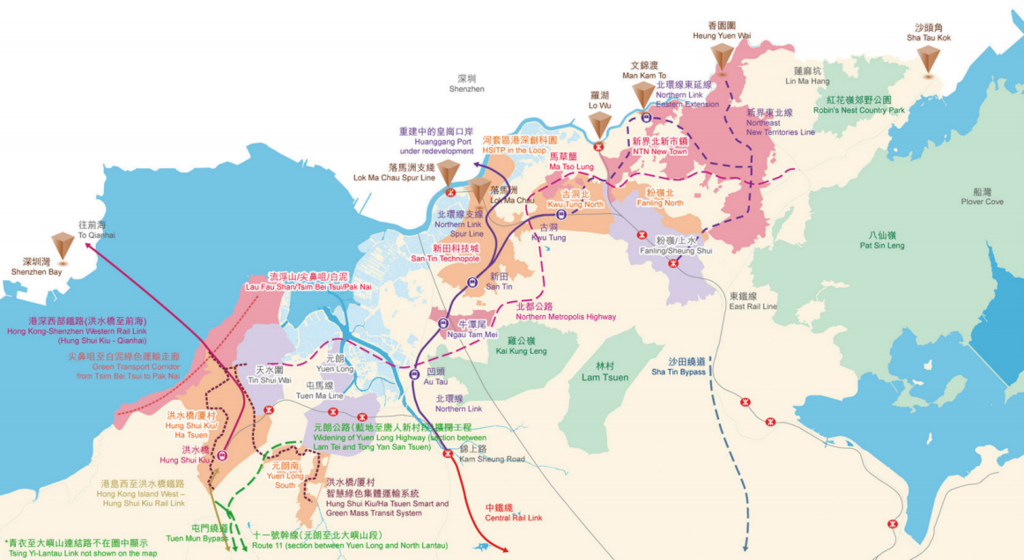

他表示,北都计划自公布至今,已取得显著成果,并正继续全速推展。在土地开发方面,北都多个新发展区之中,古洞北/粉岭北、洪水桥/厦村、元朗南及新田科技城已进入施工阶段,工程涉及超过800公顷土地。过去一年左右的时间,北都开展了古洞北/粉岭北余下阶段、洪水桥/厦村第二期及新田科技城第一期3个大型工程项目,并即将开展元朗南第二期工程。整体发展速度和规模为过去罕见。至于其他新发展区,包括流浮山、牛潭尾、新界北新市镇和马草垄,亦已于去年公布建议的土地用途。

至今,政府已在北都收回约400公顷私人土地,完成平整80公顷土地。目前已有3,000个公、私营住宅单位落成入伙,当中包括专为受发展影响居民而设的专用安置屋邨。此外,首座位于古洞北的福利服务综合大楼已落成启用,为约1,700名长者提供安全、方便和舒适的住宿服务。

北都采取多元发展模式,积极引入市场力量参与建设。丘卓恒介绍说,除了已经批出的六宗分别位于古洞北、粉岭北及洪水桥的“原址换地”(原有土地业权人透过补地价申请发展)申请外,亦将试行“片区开发”模式,由发展商进行较大规模的土地开发,在发展住宅、产业之余,提供道路、公园等公用设施。发展局已于今年初完成市场意向征集,共收到22份意向书,计划由今年下半年起,陆续为试点招标。发展局亦刚于7月初完成尖鼻咀及白泥的生态旅游项目的市场意向征集,并收到19份意向书,以协助制订发展参数及落实细节。

在创科用地方面,河套深港科技创新合作区香港园区首3座大楼已落成,预计首批租户将在今年下半年开始陆续进驻,另有5座大楼正在兴建,余下用地则会在今年内推出市场,征求私人发展意见。预计2025年内,位于沙岭的数据园区用地亦可推出市场。

展望未来,北都的土地和房屋将会继续加速产出。未来5年内,北都将产出逾570公顷土地,约60,000个住宅单位,以及约100万平方米的经济楼面面积。在未来十年内,发展局预计北都将产出约1,700公顷土地,新落成的住宅单位会增加到21万个,并有超过1,000万平方米的经济楼面面积产出,服务各行各业发展所需。

攻坚北都 300公顷用地助创科蝶变

北都建设机遇庞大,挑战亦多。丘卓恒对记者表示,首先,新发展区用地现存不少寮屋居民和棕地作业需要拆迁、赔偿。香港特区政府采取以人为本策略,照顾受影响人士需要,确保过程顺畅,社会影响减到最低。“专用安置屋邨”在2018年引入,提供无需经济审查的居民安置选项,首批单位已在去年落成。在发展古洞北新发展区时,先建设福利大楼和安老设施,然后才进行石仔岭安老院舍的清拆工作,确保年长住户无缝过渡。至于棕地作业,除了金钱补偿外,亦提供各项支援,包括协助有意觅地重置的商户取得政府批准,减少棕地清拆带来的经济影响。为了畅顺推动发展,这些工作值得持续进行。

其次,财政方面,北都发展规模大,初期投资额高。一方面,政府就各个发展项目定出优次,适当地分阶段推行,确保公共财政的可持续性。以新发展区为例,古洞北/粉岭北、洪水桥和新田科技城将优先发展,主力提供房屋、创科和物流用地。考虑到政府债务占本地生产总值仍处于较低水平,本港有条件适度增加发债。未来5年的发债规模可提升到每年1,500亿元至1,950亿元,支持这些对社会长远发展有利的基建投资。此外,发展局藉“原址换地”、“片区开发”等公私营合作安排,鼓励私人界别尽早参与建设,除了为市场提供投资机会,亦分担政府的工程量和支出。目前,也在探讨引入“按实补价”和更长年期的短期租约安排,便利市场参与发展。

第三个挑战来自发展所需的流程。提升香港竞争力的工作,刻不容缓,时不我待。发展局不断在发展过程中寻求突破点。《2023年发展(城市规划、土地及工程)(杂项修订)条例》修订了多条与城市规划、收地、道路和铁路工程等相关的法例,造地的法定程序大幅度精简,大规模发展项目(例如北都的新发展区)的造地时间由约13年大幅缩短至约7年。法例以外,行政改革亦是政府一项不断进行的工作。发展局于去年发布了内部通告,要求各部门要以“促进者”思维处理各类与土地发展相关的申请,并胪列政策方向及原则,要求部门检视现有的规管制度和作业方式。各部门迄今已实施逾100项精简措施。发展局将于今年内陆续落实其他新措施,范畴涵盖业界自行认证,容许认可专业人士审批建议,以及理顺并列明各项程序所需提交的文件及细节等。

随着北都更多土地产出,私人项目逐步增加,政府会探讨进行一站式管理,加强项目审批的监察和协调,尽快处理问题,加快审批工作。丘卓恒认为,这些措施有望可以进一步拆墙松绑,加快发展流程。

土地开发的同时,另一项重点工作是招商引资,吸引产业落户。产业规划和导入工作正与造地及基建工程同步进行。丘卓恒介绍,新田科技城连同河套区共提供300公顷的创科用地,等同17个科学园的楼面面积,将为香港的创科发展带来质的改变,可以提供大量土地作科技园区式的发展,容纳创科产业链上、中、下游的活动,以及居住、商业等功能,完善创科生态。在新田科技城创科用地进行土地平整工作的同时,创新科技及工业局正就相关用地的产业规划进行顾问研究,并预计在今年公布结果。与此同时,香港科技园公司也同步就首批发展用地当中20公顷进行总体规划研究,预计在本年第三季完成。

至于高等教育产业,发展局在洪水桥、牛潭尾和新界北新市镇共预留约90公顷用地,发展“北都大学教育城”,教育局正同步制定“北都大学教育城概念发展纲要”,计划在明年上半年公布。位于牛潭尾新发展区的第三所医学院,院校遴选工作亦正在进行。造地和产业规划同时进行,有助争取时间,让进驻的企业和机构可以及早准备,例如募集资金、进行设计等,待土地完成平整后,可以马上进场开展建造工程。

宜居北都营造“15分钟生活圈”

北都除了是香港经济发展新引擎、区域合作新平台,亦将会缔造绿色宜居新社区,有助解决长期以来突出的住屋问题。丘卓恒表示,北都将透过提供大量的住宅用地,建设完备的交通基建和社区配套,以满足未来居民的生活所需,创造优质生活空间,提升幸福感。在发展的同时,发展局秉持“城乡共融”的原则,充分尊重和善用区内丰富的乡郊、自然、历史和人文资源,营造城乡并存的都会面貌。北都的各个新发展区均设有综合住宅社区,按每个新发展区的产业定位,配以相应合适的公私营房屋选择。各区将营造“15分钟生活圈”,把交通、购物、休闲、政府和社区等设施,尽量布置在民居附近,方便易达。区内将尽量采用绿色运输模式,以铁路为骨干、或辅以智慧绿色运输系统,并提供完善的行人和单车网络,建构便捷、绿色、低碳、自给自足的新社区。

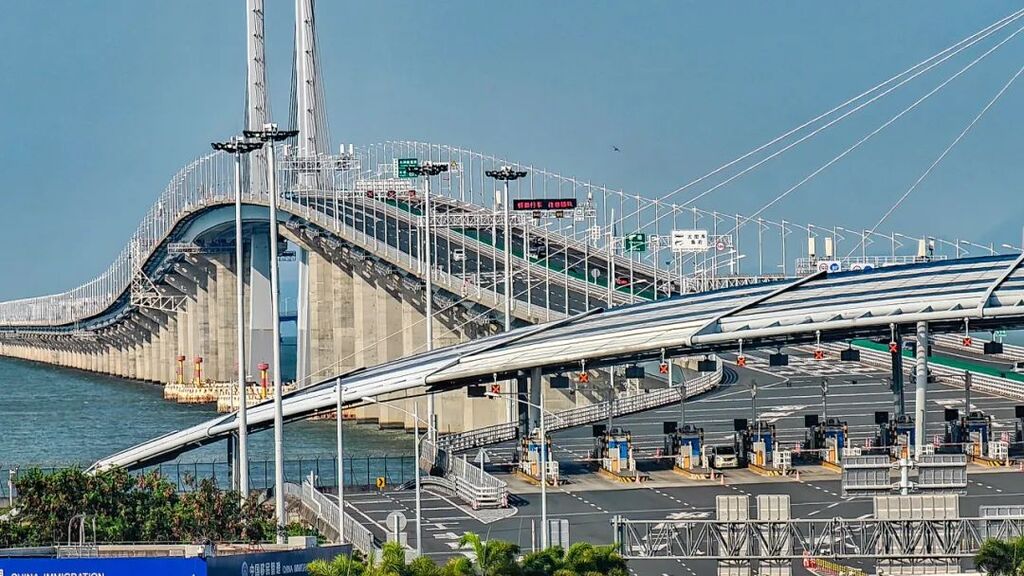

在“基建先行”的发展方针下,香港特区运输及物流局在2023年发表《香港主要运输基建发展蓝图》,勾划能满足至2046年及以后的运输及物流需求的策略铁路及主要干道网络。当中包括为北都发展而推展的一系列本地及跨境运输基建项目,包括东铁线古洞站、屯马线洪水桥站、北环线、北环线支线、港深西部铁路(洪水桥至前海),以及北都公路等。上述各项交通基建正在有序推进中。其中,东铁线古洞站将于2027年完工,屯马线洪水桥站亦预计于2030年启用,分别服务古洞北和洪水桥新发展区。政府刚于7月初与港铁公司签订北环线第一部分项目协议,目标是于2034年完成北环线主线的工程,以配合新田科技城、牛潭尾和凹头一带的发展。路政署已展开北都公路的勘查研究,争取于2036年或之前开通北都公路新田段。

两条跨境铁路方面,政府考虑引入适用的内地铁路建造标准和资源,将北环线支线的规划大幅提前,目标是与北环线主线在2034年或之前同步开通。至于连接洪水桥和前海的港深西部铁路,香港段正进行勘查和设计,目标是于2027年招标。整条铁路争取在2035年开通。

医疗方面,在“第一个医院发展计划”下,北区医院扩建计划的主要工程已展开,目标是在2028年内完成新急症大楼,其余部分于2029年开始陆续投入服务。医务卫生局和医管局现正考虑包括北都在内的最新发展,检视“第二个医院发展计划”。其中,政府将于牛潭尾发展一所综合医教研医院,提供约3,000张病床,成为北都的旗舰医院,不但为北都的新增人口提供全面的医疗服务,也有助与将来牛潭尾的大学和新医学院,以及新田科技城的创科企业产生协同效应,推动香港享有优势的医学和生命科技产业发展。

共融北都推动“香港无处不旅游”

乡郊不是北都发展的限制,而是发展的优势。北都拥有不少历史悠久的传统乡镇和珍贵的自然生态,蕴含丰富的历史和人文资源。通过妥善的规划,这些乡郊可以与新发展区融合调和,相得益彰。政府在北都新建的基建和设施,可照顾传统乡村的需要,包括更稳定的电力供应、更高处理量的排洪、排污系统,更便捷的公共交通服务等。新发展区也可为村民带来新增多元的就业机会。

在北都建设过程中,发展局亦会适当地保育自然资源和历史建筑,并推广乡村传统文化。北都内也有多个活化历史建筑项目,为历史建筑赋予新生命。这些工作不但可以提升新发展区的宜居度,也为企业及员工提供优质工作环境,更可以推动“香港无处不旅游”,丰富乡郊体验。丘卓恒透露,发展局已展开相关研究,就北都发展如何进一步推动“城乡共融”制定政策和方向,以期通过硬件提升、软件改造和制度设置,发挥北都“城乡共融”、新旧并存的优势。

今日热搜

今日热搜

本周热搜

本周热搜

本月热搜

本月热搜

查看更多

查看更多