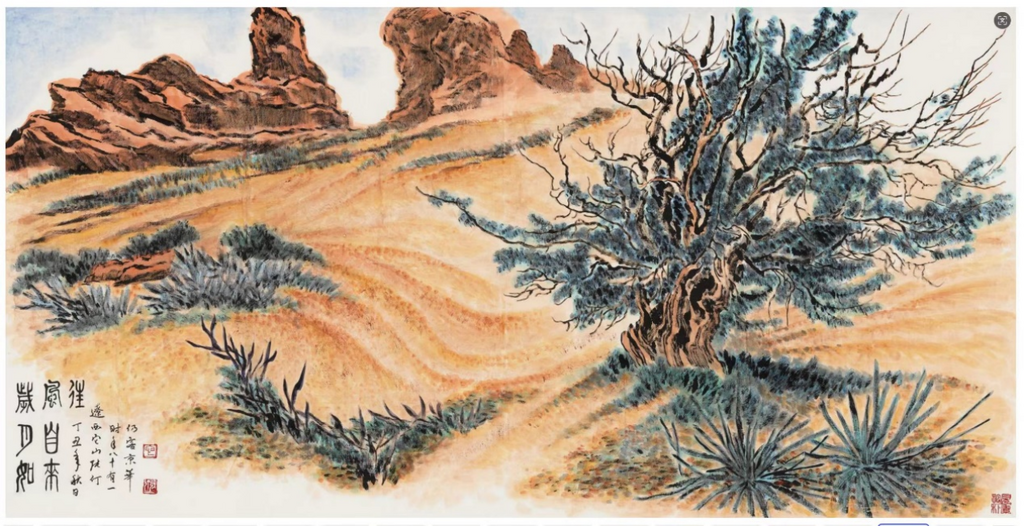

《岁月如风自来往》是张仃1997年创作的焦墨山水作品,源自于他在新疆温宿的写生经历。这幅作品不仅凝结了张仃个人情感的表达,更展现了他在艺术探索中对「风与岁月」的深刻思考。画面中的胡杨树与苍茫戈壁,犹如他所经历的时代变迁与个人奋斗的隐喻,成为其艺术生涯中重要的精神基石。

创作背景:荒原与风沙中的心灵震动

1997年,张仃在新疆温宿的戈壁滩进行写生,面对胡杨林的风沙与枯木,他的内心被深深震撼。这里的胡杨树,经历了地震、风沙的摧残,却依旧挺立生长,坚韧不拔,正如他自己对艺术与人生的态度。这片荒原中的景象深深打动了张仃,使他意识到艺术创作的核心不仅是自然的再现,更是对人生、风沙、岁月的反思。

《岁月如风自来往》正是在这片充满生命力与哲思的土地上诞生的。画面中的胡杨树既是自然的象征,也是艺术家内心世界的写照,承载了他对时间、生命与自然的深刻理解。

焦墨设色:风沙中的坚韧与时间的深度

《岁月如风自来往》采用焦墨设色,整幅作品透过沉稳的墨色与极为节制的赭褐、灰青色调,将观者的视线引向画中那株扭曲的胡杨树。张仃的焦墨笔法厚重且富有节奏感,每一笔、每一线都仿佛在时间中凝固,树干与枝杈的扭曲形态不仅展现了自然的力量,也像征著生命的顽强。

焦墨与设色的搭配在这里不仅展现了绘画技巧的娴熟,更将「岁月」的主题与时间的流动感深刻传达。画面中,胡杨树不再是简单的自然景观,而成为了对生命和命运深刻反思的载体。

画中左上角赭红色直指苍穹的古代遗迹,被风与岁月雕蚀,其倔犟不屈的形象,与胡杨树形成人文与自然的历史对话。流动如水的沙丘,饱满炽热的沙粒,在阳光下燿发光,沙纹犹如风在吹拂琴弦,发出亘古不变的天籁之音。这是一曲用墨与色谱写的沙漠生命之歌──尽管岁月如风,我自来往我自形。

从大自然到哲学:张仃的心灵对话

张仃在《岁月如风自来往》中表现了对「风与岁月」这一自然哲学的探索。画面中,风与时间并非以直接的形式出现,而是透过胡杨的生长与枝干的扭结,间接表达出岁月的无常与生命的坚韧。风沙掠过,岁月流转,而树木依旧挺立,象征个体在时间洪流中的坚持与力量。

这幅作品远不仅是自然景观的再现,它更是张仃心灵深处与时代、与自己内心的对话。他透过焦墨这一媒介,传达了对个人命运、时代变迁以及文化传承的深刻思考。

学界评鉴:艺术语言的深度与时代意义

多位学者与评论家指出,《岁月如风自来往》标志著张仃焦墨艺术的成熟,是他艺术生涯中的重要突破。学者认为,这幅作品将传统风景画的「自然意象」与现代思想的「精神探索」完美结合。透过极简的构图和强烈的笔墨表现,张仃不仅反映了自然的壮丽,也表达了对「风沙与时间」的哲学思考。

张仃美术馆馆长蔡研博表示,张仃透过这幅作品的创作,突破了传统艺术的局限,使焦墨技法从「形式」升华为「思想」。《岁月如风自来往》不再只是“景”,而是带有“思”的“心境”,具有深远的艺术价值与时代意义。

《岁月如风自来往》不仅是张仃创作生涯中的重要作品,更是他一生哲学思考与艺术探索的结晶。风沙与岁月,成为了画作中流动的精神元素,胡杨树则是坚守的象征。张仃透过焦墨这门艺术语言,与观者展开了一场跨越时间与空间的心灵对话。

在今天重读这幅作品时,依然能够感受到其中传递的那股来自时代、生命与文化深处的力量。这幅画不仅写下了岁月的痕迹,也写下了艺术家与世界之间永不消逝的对话。

今日热搜

今日热搜

本周热搜

本周热搜

本月热搜

本月热搜

查看更多

查看更多