10月24日,十四届全国人大常委会第十八次会议经表决,通过了关于设立台湾光复纪念日的决定,以法律形式将10月25日设立为台湾光复纪念日,并规定国家通过多种形式举行纪念活动。80年前,中国人民同世界人民一道,经过艰苦卓绝的浴血奋战,赢得了来之不易的和平。80年后,设立台湾光复纪念日,在国家层面举行纪念活动,以国家法律的庄严形式,定格这段承载两岸同胞共同民族记忆的历史时刻。这不仅是对1945年台湾重回祖国怀抱伟大历程的致敬,更加筑牢了两岸血脉相连的精神纽带,为推进祖国统一大业注入深刻的历史底蕴。

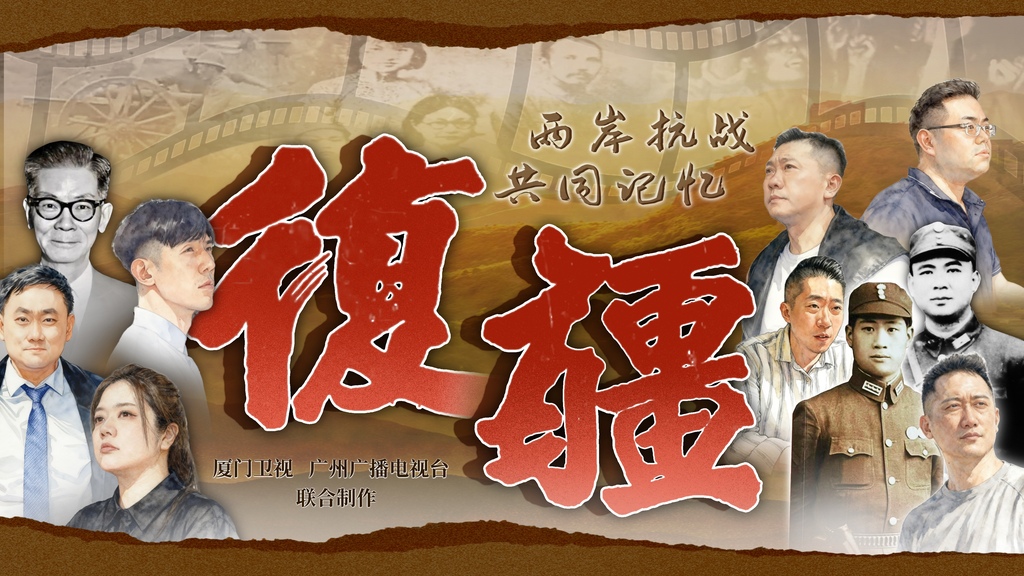

《复疆》首播!用镜头串联两岸抗战血脉

就在法律为台湾光复历史锚定座标的同时,一部跨越海峡的纪录片正用细腻的叙事唤醒集体记忆。由厦门卫视与广州广播电视台联合打造的《复疆——两岸抗战共同记忆》,选择在台湾光复纪念日前一天开播,不是偶然的巧合,而是一场跨越80年的“精神传承”,是一次为两岸同胞定制的“记忆钥匙”。就像在重要的纪念日到来前,我们总会忍不住翻看老照片、听长辈讲过去的故事,《复疆——两岸抗战共同记忆》的首播,恰是用最鲜活的影像,为第二天的台湾光复纪念日拉开一道情感序幕,也用真实的故事,搭建起两岸同胞回望历史、联结情感的桥梁。

点击观看《复疆——两岸抗战共同记忆》

第一集《爷爷的台儿庄》

《复疆——两岸抗战共同记忆》的镜头始终聚焦“人”的故事。10位台湾青年与创作团队一同走过20余座城市,寻访超过100位抗战老兵及其后代。面对百岁老兵的日渐凋零、八旬后代的记忆留存,每一次采访都像是与时间的赛跑,生怕错过一句口述历史,生怕遗漏一个珍贵细节。那些藏在黄埔军校老教室里的往事、滇西抗战博物馆中新征集的遗物,并非冰冷的文物,而是一个个曾为家国奋战的鲜活生命的印记。因为每一个故事,都是两岸血脉相连的证明。

《复疆》之名:镌刻在石壁上的两岸赤子心

《复疆——两岸抗战共同记忆》这个片名,藏着一段跨越八十载的爱国传奇。这两个字并非凭空创作,而是源自台湾抗日名将李友邦将军当年留下的珍贵印记。

【点击观看第四集《复疆之路》片段】

视频里将爸爸故事娓娓道来的,是李友邦将军的儿子李力群。

1937年至1945年全民族抗战中,有超过5万名台湾爱国志士奔赴祖国大陆投身抗日,其中最具代表性的就是李友邦及其创办的台湾义勇队。

李友邦是黄埔二期生。全民族抗战爆发后,李友邦认为:“欲救台湾,必先救祖国;欲致力于台湾革命的成功,必先致力于中国抗战的胜利。”他据此提出“保卫祖国、收复台湾”的口号,号召各地台胞投身反抗日本帝国主义的民族解放斗争。为团结当时在大陆的台湾同胞参与抗战,1939年2月,李友邦在浙江金华成立台湾义勇队,并组建台湾少年团,活跃在浙江、福建的抗日前线。台湾义勇队起初有30余人,后逐步壮大,1945年发展到逾380人。

1945年9月,日本宣布无条件投降,即将返回阔别多年故土的李友邦,在厦门南普陀寺后山的石壁上挥笔镌刻下“复疆”二字。“复”指的是光复,“疆”就是指台湾。这两个遒劲有力的大字,既是对台湾摆脱殖民统治、重归祖国版图的热切期盼,更凝结着两岸同胞共御外侮的赤胆忠心。

李力群说,每年10月25日,在抗日名将李友邦的故居芦洲李宅,都会举办庆祝活动,缅怀先辈精神。他也将父亲留下的全部历史档案整理、捐献出来,期望有更多人铭记两岸同胞共御外侮、保家卫国的历史。

追更指南:邀您共赴一场跨越时空的历史之约

在接下来的9集纪录片中,我们将会把80年前散在两岸的记忆碎片一一拾起。这一片片碎片,或许也见证着每一个在历史里鲜活过的生命。它们就像是一张巨大的网,一头牵着历史,一头连着现在,而这张网的名字,叫两岸共同记忆。

10集纪录片《复疆——两岸抗战共同记忆》10月24日至11月2日一连10天在厦门卫视(每晚21时15分)广州台综合频道(每晚23时)广州台新闻频道(周一至五及周日21时05分,周六21时15分)播出,诚邀您与我们一同牵起历史的丝线,走进这十段跨越海峡的故事,在两岸青年的寻根足迹中,一起触摸那些不曾褪色的记忆,感受两岸血脉相连的温度。

今日热搜

今日热搜

本周热搜

本周热搜

本月热搜

本月热搜

查看更多

查看更多