文|本刊记者 张清语

香港医疗辅助队自1950年成立以来,已伴随香港市民度过75载寒暑。发展至今,这支独特的辅助部队已拥有编制达4,931名志愿队员。这近五千名平凡“有心人”,在各类紧急状况、社会服务中尽自己的一份力,亦在奉献中成就人生的独特意义。在采访中,总参事黄英强先生表示:“队员们服务社会的心是最珍贵的,也是我最感恩的。”

与时俱进:历史岁月中的“有心人”

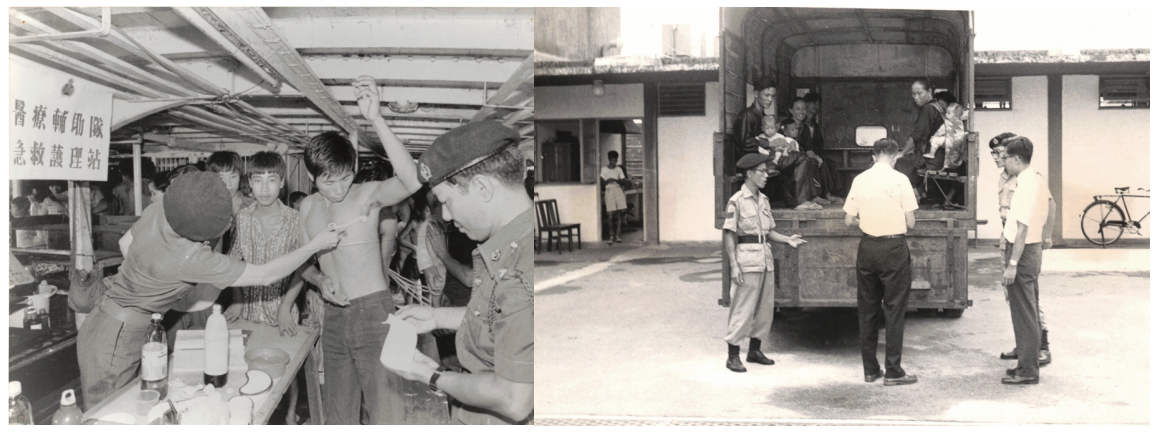

上世纪五十年代的香港,历经战乱百废待兴,社会较为动荡,为协助政府部门,医疗辅助队应运而生。1950年成立后,医疗辅助队在石硖尾木屋区大火、台风温黛袭港、霍乱肆虐等天灾和疫症流行中,协助政府机构救援伤者、抗灾扶危,提供急救服务。黄英强介绍:“1964年,香港发生霍乱疫情。在我们搜集到的历史照片中,可以看到当时医疗辅助队的成员在漆咸道隔离中心服务。医疗辅助队不只是在‘沙士’和新冠疫情中服务患者,早在60年代,医疗辅助队就在做这些工作了。”

除了抗灾、防疫、急救工作以外,医疗辅助队也为香港的社会安定作出贡献。1975年开始,大量越南船民涌入香港,香港建立多个设施收容抵港难民。“医疗辅助队广泛参与了各个营区的医疗服务工作,每个营区都需要临时诊所,我们队员就在那里帮忙。”1979年1月,当时的医疗辅助队队员们在风高浪急的情况下登上载有近三千名越南船民的“汇丰号”货轮设立急救护理站,又在尚未完工的玛嘉烈医院为船民检疫,以及在难民营设立医疗中心和育婴室等,直到1998年最后一间船民中心宣告关闭,医疗辅助队历时23年为越南船民提供的服务才结束。在医疗辅助队总部内的“历史阁”,仍能看到当时医疗辅助队成员在难民营内派药工作的老照片。

“80年代至90年代,社会较为安定,我们的服务也有了转变,开始提供非紧急状况下的社会服务。”1998年,由香港业余田径总会主办一年一度的“渣打香港马拉松”,医疗辅助队首次派出大批急救员,当中包括医生及护士参与其中。为了适应新时代的需要,医疗辅助队开始为此类大型活动提供急救服务。2000年以后,在“沙士”肆虐期间,医疗辅助队调派队员到各海陆空口岸丶专设医疗中心丶临时隔离营及根据隔离令须受监察的大厦当值,协助卫生署全面执行防疫工作。此外,还派遣非紧急救护车协助医管局接载“沙士”病人往指定的医院治疗。

香港回归以来,随著社会安定、健康生活理念的不断普及,全港的单车径越来越多。2002年,医疗辅助队开设了“急救单车队”,为受伤的骑单车人士提供急救服务。“除此以外,在2020至2023年抗击新冠疫情的行动中,医疗辅助队也广泛参与、竭尽全力。黄英强表示:“除了急救和多年来不断扩展的急救单车队等服务范畴之外,新的服务也会在未来陆续推出,不断推陈出新。”75年来,不同时代的医疗辅助队“有心人”,因应时代要求、市民需要,不断与时俱进,传承服务热诚,尽最大努力让市民们过上健康、安全的生活。

无私奉献:新冠疫情中共克时艰

自1984年的霍乱疫情,到“沙士”、新冠疫情,在此类突发状况发生时,医疗辅助队的队员们总是活跃在防治、帮扶、转运等工作的第一线。黄英强提到:“志愿队员们本身都有正职,在新冠疫情期间的三年里,队员们白天上班,晚上下班后再帮忙做抗疫工作,包括护送密切接触者出入医院、隔离设施等。”

在采访中,黄英强回忆起当时的情况:“2020年初疫情刚开始时,大家对疫情不太了解,人心惶惶。初期要找队员帮忙轮值、做抗疫工作其实不容易,但过了几个月后,队员们越来越有信心,因为我们提供了相关训练、装备,特别是防护服等。他们虽然学过相关知识,但实际操作经验有限,我们立刻为他们开设相关课程,上过课的志愿队员就有信心去工作了。”2021年12月下旬起,第五波疫情席卷全港,逾百万市民感染,“我们每天要出动两百多位志愿队员,其实这相当困难,因为队员中有的感染了,有的成为密切接触者。但有些队员,一旦康复便立刻回来帮忙轮值。有的队员有正式工作,就在下班后回来帮忙,有的可能提早退休或家里做小生意,就放下生意回来帮忙”。

医疗辅助队支援最多的是卫生署,“当时收到请求,殓房人手不足,希望我们找志愿队员帮忙处理与遗体相关的工作”。黄英强坦言,因为这与一般的工作内容非常不同,需要直接接触遗体,当时他们没有信心可以招募到足够的志愿队员。没想到的是,招募信息发布后的数小时内,卫生署列出的所有时段都有人来报名。报名的很多不是专业人士,而是家庭主妇、大学生,或者有其他正职的人。

“最初只要求帮忙一个星期,后来实在人手不足,延续到第二、第三个星期,他们一直在帮忙。”对于队员们的无私奉献,黄英强表示“非常感恩”。

“在工作结束后的分享会上,队员们会倾诉感受。没有直接参与此类工作的队员中,有一些队员本身学过心理学,或是有过相关工作经验,就会为参与一线工作的队员们提供心理辅导,为他们提供支持。”黄英强告诉记者,在整个抗疫过程中,队员们的潜力与能力超过了他的想象,队员们的毅力以及对这份义务工作的强大热忱,也给他留下了深刻印象。

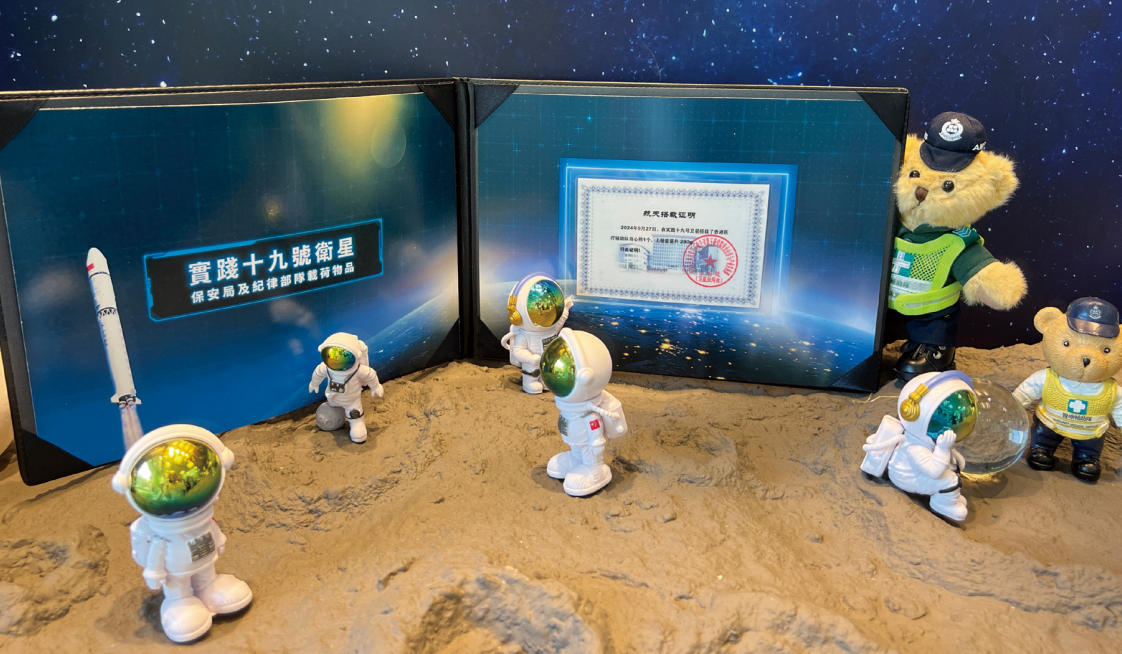

科技赋能:试点无人机辅助救援

除了天灾、疫情与紧急事故等情况以外,当八号或以上热带气旋警告信号生效时,医疗辅助队会调派队员到指定消防处救护站及指定民政事务总署临时庇护中心为有需要的市民提供急救服务。黄英强亦提到,小到一间中学运动会上的急救服务,大到每年的香港马拉松、太平清醮等大型活动,都可以看到医疗辅助队队员们的身影。因应不同活动的需要,派出的队员数量从几个到几百个不等。每次派出队员时,都会根据风险情况安排队员,也可能会有医生、护士等专业人士参与。“当参与人数不足时,我们也会请求其他非行动组的队员参与,例如训练学校的教官,或者负责带领少年团的成人队员,他们平时承担著指导角色,也会来帮忙。很多时候都是靠这种互相照应的方式,才能提供最好的急救服务。”

医疗辅助队有一支负责非紧急救护服务的车队,为需要特别医疗照顾的香港市民提供点对点非紧急救护车载送服务,接载他们往返住所和医疗机构、诊所、医院或地区康健中心。随著本届政府积极推动基层护理工作,黄英强讲述了医疗辅助队基层护理服务的未来愿景:“希望队员能接受更多相关训练以配合服务需求,以后能在市民有需要时为他们提供上门评估及护理服务,给无需住院的老人或病人在居家环境中进行护理等,这既能减轻医院压力,也能优化整体医疗体系效率。”

未来,医疗辅助队亦会在急救服务中广泛应用高新科技。逢周六、周日及公众假期,医疗辅助队会到单车径为市民提供急救单车服务。2024年,共有2,341名伤者曾在单车径接受治疗。于本年中,医疗辅助队在新界地区试点无人机辅助救援。通过无人机搭载的人工智能分析、侦测单车径上的伤者位置,实时通知巡逻的急救单车队员赶赴现场。无人机还能悬停空中远程安抚伤者,指导伤者实施临时止血或调整姿势等自救措施,这是传统急救模式难以全面实现的。未来,若相关民航条例放宽,希望能通过无人机将心脏除颤器等急救设备快速送达远距离急救现场,缩短救援时间,提升服务质量。

少年团:“医护工作者的小摇篮”

2011年,医疗辅助队少年团成立,旨在向12至18岁的青少年团员教授医疗、卫生及健康方面的专业知识及技能,并透过纪律训练培养他们的自律性和责任感。黄英强表示,少年团作为青少年制服团体的最大特征即是“以医疗为核心”,在训练中,会为青少年们提供急救、健康、公共卫生、心理健康等不同资讯,以及专业的急救训练。2023年开始,医疗辅助队与香港都会大学、圣方济各大学和东华学院3间大学签署了合作备忘录。少年团团员们可以参加一些与大学合办的短期课程,了解医护工作者们的训练模式,而医疗辅助队亦会邀请大学讲师们定期举办医护行业相关的讲座,介绍从入学到未来入行的相关资讯。希望培养青少年们对医护行业的兴趣,让少年团可以成为“医护工作者的小摇篮”,以此赋能整个香港医疗体系。

少年团成员们的个人素质提升也是课程及训练的重点。黄英强表示,希望通过课程、参与步操训练,以及考察活动丶远足丶野外定向丶营艺等各类活动,提升团员们的个人素质,包括责任感、纪律性、国家安全意识等。“小朋友加入少年团后,如果将来不打算从事医护行业也可以,在参与少年团的时间里,他们在医护常识和个人发展等方面能学到东西、有所收获,我相信这对他们日后的成长无论如何都是有益的。”

“有一些少年团成员在活动中对医护行业产生了兴趣,未来选择了此类职业。也有的成员从少年团转为成人队员,甚至成为带领师弟师妹的长官,带领他们参与活动。”黄英强告诉记者:“有好几次我参加少年团结业礼的时候,一些家长过来跟我说,孩子很喜欢参与少年团,不再那么沉迷手机,学会了和同龄人交往,也变得更有责任感。家长的感谢和他们反馈的孩子的转变,对我触动很大。”从2025年开始,少年团成员们有了更多机会去往北京、上海等内地大城市进行考察学习,医疗辅助队为少年团安排了三个考察范畴:历史遗迹、见证国家发展,以及著重考察国家医疗发展状况。黄英强表示:“希望他们能亲身经历、亲眼看到国家的发展现状,也希望未来有更多小朋友参与少年团,学到更多东西。”

今日热搜

今日热搜

本周热搜

本周热搜

本月热搜

本月热搜

查看更多

查看更多