文◎本刊记者杨晨

「伊斯兰艺术的创作从不存在泾渭分明的边界限,因为从古至今这便是一个联动互通的世界。在不断往来的商旅途中,在交替更错的外交场上,匠人们在各个宫廷间熙攘穿梭,所创造的母题纹饰也在一个个地毯工坊间流动沿用。在这个交融流转的世界,融合与对话从未停止,文明与艺术也从不被区隔。曾经,王朝的故事、地域的分割是讲述伊斯兰艺术的传统叙事,但实际图景远比此复杂。作为艺术博物馆,我们冀望能够去揭示不同地域间如何真正相互关联影响、各个艺术运动与其宗教根源之间如何形成普遍的文化纽带,以及每个地区如何从宗教中汲取元素,并将其深刻内化于物质文化与艺术表达之中。」

——Mounia Chekhab-Abudaya博士

卡塔尔多哈伊斯兰艺术博物馆策展事务副总监

三大伊斯兰王朝的艺术遗产

1514年,查尔迪兰之战爆发。塞利姆一世率领奥斯曼大军取得对波斯萨法维王朝的决定性胜利。萨法维永恒不败君主的神话由此破灭;传统冷兵器首次遭遇近代火器的压制;长达百年的战争、和平与外交的博弈就此开启,直至1639年萨法维统治者阿巴斯一世从奥斯曼手中收复部分失地,双方签订《佐哈布条约》以确立新边界。

1526年,拥有成吉思汗(母系)与帖木儿(父系)血统的巴布尔建立莫卧儿王朝。该帝国始终与萨法维王朝保持紧密互动:莫卧儿统治者胡马雍流亡期间曾避难于萨法维宫廷,而自阿克巴起至沙贾汗执政期间,萨法维王朝更三度攻伐坎大哈。

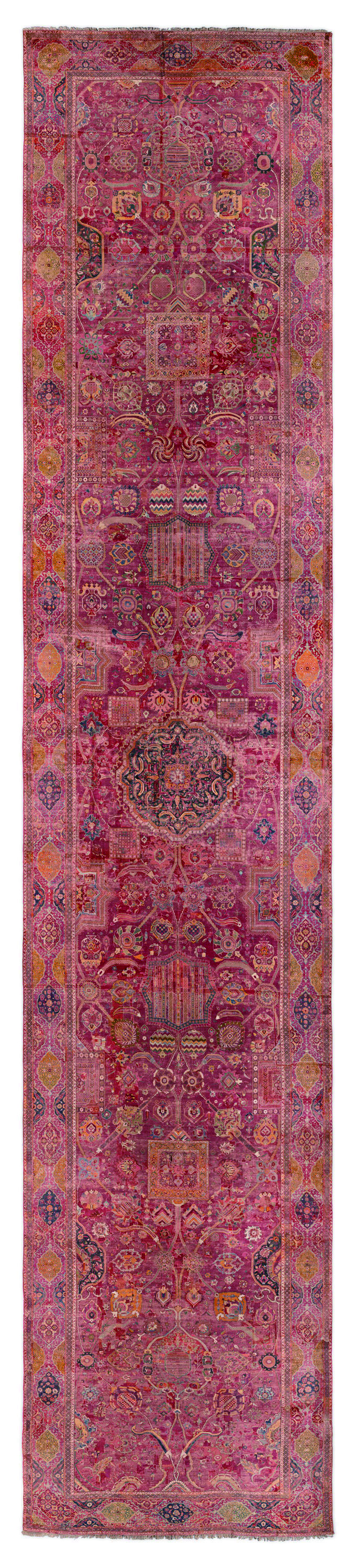

萨法维君主阿巴斯为联合欧洲对抗奥斯曼帝国,以外交手段大量输出丝绸与珍宝,精美的打结编织绒毯正是其中的代表商品。借由国家资助的丝绸产业获得巨额利润,为阿巴斯的军事行动、政治谋划与基础设施建设提供资金支持。利润丰厚的国际纺织品贸易亦成为奥斯曼和萨法维多次战争的诱因。土耳其与伊朗的碰撞在双方艺术中也留下深刻印记,尤以广泛出现于地毯、《古兰经》装帧与陶瓷上的开光纹饰最为著名。伊朗的伊斯法罕与土耳其的安纳托利亚也由此成为名副其实的地毯织造中心。

巴布尔之孙阿克巴在16世纪的征战中,将波斯工匠引入莫卧儿帝国。他于拉合尔和阿格拉设立地毯工坊,委任波斯大师进行管理,正式建立了印度的手工地毯产业。

其子贾汉吉尔身为画家,更发展出不同于波斯风格、更具自然主义的印度本土风格。至沙贾汗时期,莫卧儿艺术与地毯生产达至巅峰——其中更不用说泰姬陵这一旷世建筑的诞生。

卡塔尔多哈伊斯兰艺术博物馆策展事务副总监Mounia Chekhab-Abudaya博士表示,香港故宫文化博物馆与卡塔尔多哈伊斯兰艺术博物馆联合主办的展览——《天方奇毯──伊斯兰与世界文明的交织》呈现了三大显赫伊斯兰王朝的艺术作品。这些王朝各自留下独特的艺术遗产,在本次展览的精湛作品中均得以体现。

萨法维王朝(1501-1736年),以将地毯编织提升为一种皇家艺术形式而闻名。萨法维地毯常以无以伦比的精妙植物纹饰和一丝不苟的对称设计示人,也因此成为波斯工艺的巅峰之作。

莫卧儿王朝(1526-1857年)的地毯融合了波斯传统与南亚本土的艺术创作,尤其体现在其繁复的自然主义花卉图案上,常唤起一种颇具诗意的精巧细腻,将园艺、藤蔓、乐园等意象融入图案之中。

奥斯曼帝国(1299-1923年),作为其历史上最大的伊斯兰王国,其制毯工艺以醒目明动的开光纹图案和浓郁深邃的色彩而著名。奥斯曼的地毯和织品常常反映出这一中央集权帝国的强大自信,各种工艺品通过贸易被广泛带往各处,深刻影响了欧洲当地审美。

地毯上的恢弘王朝与理想境域

结绒是地毯织造的核心工艺。本次展出的地毯均采用「打结裁绒头」的技术编织而成。结的密度是衡量地毯品质的关键指标之一。数十名织工协同工作,在以棉线构成的经纬(纵横)结构上,以丝或羊毛手工打结,随后修剪过长的绒头。一些品质最上乘的地毯每平方分米的绒结高达数千个,织工依循特定口诀,编织出特定的纹饰与色彩。

在萨法维与奥斯曼王朝的地毯中,以中央开光纹饰配合对称分布的图案最为经典。常见元素包括四分之一开光纹、现实世界和想象中的动物图纹、中国艺术中的云纹、漩涡花饰与垂饰、卷草框饰及缠绕花卉茎蔓等纹饰母题。其中,「阿尔达比勒-萨尔动物地毯」「罗斯柴尔德开光纹地毯」以及「萨法维王朝苏莱曼一世『打猎』图地毯」最具代表性。另一方面,自然元素的广泛运用也标志著地毯艺术从严谨恢弘的对称性逐渐向更富自然主义的风格转变。

Mounia Chekhab-Abudaya博士介绍道,在伊斯兰艺术中,「对称」不仅仅是一种用于装饰的技艺;长久以来,它更与一种哲学理念和超意识世界观紧密相连,蕴含著「秩序」与「合一」的精神内核。对称式纹样创造出一种视觉韵律,引领眼睛和心灵一同沉入冥想境界。

此种对称式得以实现,端赖于对几何学和数学精确度的深刻依赖。艺术家和地毯织工们常使用复合网格、比例系统、不断重复的图案各部来达至精妙的平衡。几何学在其中并非被视作抽象的理论,而是贯通形而下与形而上世界的视觉语言,是一种通过纹案和结构来揭示神圣秩序的途径。

长达16米的「海得拉巴凯沃基安地毯」首次再度呈现于公众视野,由于空间所限,恐难再有机会长期展出。这条地毯将对称构图理念发挥到极致,宛如将数张地毯的华彩集于一方。中央棋盘格纹与鱼形纹饰的交融,展现了德干时期(即南亚特别是印度南部的德干苏丹国)的织毯技艺与纹饰母题。

将长达16米的巨幅地毯与镜面装置相结合——此实为精妙绝伦的策展手法。这件织就于印度莫卧儿时期的地毯意义超凡,堪称丰碑式的艺术杰构。地毯幅阔,从任何单一视角皆难窥其全貌,而通过在地毯两端设置镜面,观众不仅得以从身临其境的视角欣赏地毯全貌,更对其恢弘尺度产生全新的空间体感。

两面镜子强化了地毯所承载的庄严与壮丽,放大了其在整体空间中的存在感和冲击力。此种布展方式以一种强而有力的手法,与地毯上不断出现的几何图案交相辉映,创造出绵延无尽的叠幻之感,使得整张地毯犹如冲破视线之限,直抵无限与永恒。

与「对称性」一样,「安乐园」(jannah)这一意象也在伊斯兰艺术中扮演核心角色。诸多地毯及各类其他器物常以花园意象为设计基础,辅以四方封合的框线,蜿蜒涌流的河道与繁茂植物交相辉映,呼应著《古兰经》中象征永恒持久、清澈宁静的乐园意境。对于「安乐园」的描绘非具象写实,实为象征性的意境营造。当对称性、几何学与乐园意象交融共生,地毯便升华为远超地面覆盖物的存在,更作为一幅幅「宇宙地图」,复印凝缩著伊斯兰文化中的智性、美学与宇宙观。

互联互通的全球文明对话

Mounia Chekhab-Abudaya博士表示,是次展览以「文化互联性」作为核心叙事主题,不仅在于强调皇室地毯的视觉盛景,更著重诠释它们充当跨文明使者的历史角色。这些地毯从未囿于宫墙之内——它们在各大陆间跨越、流转,启发交流,激荡钦慕,其中中国宫廷亦在其列。

丝线结成经纬(绒毯的基本组织由丝质的垂直经线和水平纬线构成,再用羊毛或棉线等在经纬线上打结制成),毛棉连作图案,成丝成网、成段成结,一块块地毯汇作地图,跨越疆土,从翻飞的织工手中升腾,翻越航程、飞山跨海,连结古往今来的文明,锻造往来互通的圆融、合满与凝思。

香港故宫文化博物馆将地毯和各类器物(陶瓷、金属、手稿、玉器)进行整合,将不同材质、媒介上的图案与母题融入更宏大的东西方交流叙事中,完美地呈现了这一理念。另外,展览还与中国的纺织、陶瓷等艺术形式建立对照,最终构筑起一场由双方共创的美学对话和启迪。

伊斯兰世界从不是孤立存在的,它始终深度融通于全球互联的历史脉络之中。通过贸易、外交与艺术交流,伊斯兰文明同东亚展开广泛接触。仔细观察地毯、瓷器或手稿等展品,可见活跃耀动的跨文明对话印记于上:波斯地毯中的中国纹饰母题,南亚宫廷中的阿拉伯书法,风行于欧亚市场的奥斯曼织品。

而在伊斯兰世界所保留下来的众多恒久精神中,其中与「一带一路」倡议所产生深刻共鸣的,莫过于建立在相互尊重之上的文化交流。从古至今,伊斯兰文明与中华文明作为贸易、科学与知识的枢纽,既广纳外来思想,亦传播自身智慧。此种开放特质正体现在连接伊斯兰世界与中国的商路之中:商队运送地毯、陶瓷、香料等货物的同时,更传递文化脉络与基因。而今,其精神将延续于众多多哈与香港共同合作的文化交流和展览中。以今次展览为例,在展品之上,我们更希望培育双方间的相互理解与尊重。

(文中图片(包含底纹)均来自卡塔尔多哈伊斯兰艺术博物馆)

今日热搜

今日热搜

本周热搜

本周热搜

本月热搜

本月热搜

查看更多

查看更多