在中华民族抗日战争的壮阔史诗中,有这样一群特殊的「战士」——以赤子之心与祖国命运紧密相连,共同谱写出一部荡气回肠的历史篇章。他们以血肉之躯开辟滇缅物资通道,以金融为纽带架起侨汇之桥,以教育为根基筑起文化传承之路。在这段烽火岁月中,在爱国侨领陈嘉庚的号召倡议下,其倡办的集友银行和华侨华人筑起赤子之桥和救国之路,以行动诠释著深厚的家国情怀。

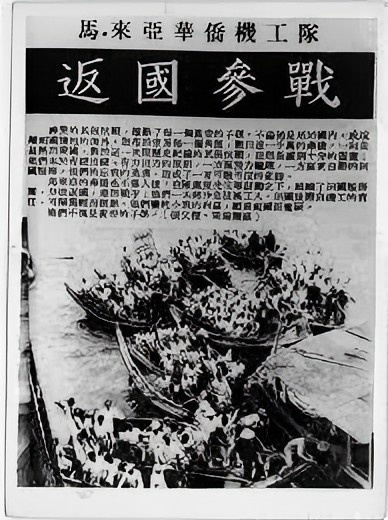

南侨机工:滇缅公路的「物资生命线」

1937 年,全面抗战爆发后,我国沿海港口相继沦陷,对外物资运输通道几近断绝,民族危亡迫在眉睫。危急时刻,陈嘉庚先生挺身而出,以南洋华侨筹赈祖国难民总会(简称 「南侨总会」)为纽带,向全体南洋华侨发出号召:「盖国家之大患一日不能除,则国民之大责一日不能卸;前方炮火之一日不能止,则后方之刍粟一日不能停。」

千百万华侨「有钱出钱,有力出力」,为抗战筑起一条「不沉的补给线」。当时滇缅公路是中国与外部联系的重要国际运输通道,由于中国严重缺乏熟悉汽车驾驶与维修的技术人员,1940 年,在陈嘉庚先生的号召下,3200 余名南侨机工告别亲人,跨越重洋回到祖国,奔赴滇缅公路建设与运输一线。这条蜿蜒于崇山峻岭间的公路,路面崎岖、气候恶劣,时常遭遇日军飞机轰炸,每一公里都浸透著鲜血与汗水。南侨机工们没有退缩 —— 他们手握方向盘,驾驶著满载军需和桐油、矿产等物资的卡车,在悬崖峭壁间穿梭,在炮火硝烟中前行,用血肉之躯筑起了一条「物资生命线」。

没有枪砲,却用车轮辗开救国路;不是军人,却以生命守护生命线。1939年至1942年间,滇缅公路共抢运约50万吨军需物资,还有不计其数的民用物资,许多南侨机工因车祸、瘴疟、空袭为此献出了宝贵的生命,但他们的牺牲从未白费:正是这条 「钢铁血管」,将源源不断的战略物资输送到国内抗日前线,为坚持长期抗战奠定了重要物质基础。如今,滇缅公路上的引擎轰鸣虽已远去,但南侨机工用忠诚与勇气谱写的「救亡曲」,永远镌刻在中华民族的记忆深处。

以行养校:金融为笔书写教育救国篇章

「教育为立国之本,兴学乃国民天职。」这是陈嘉庚先生一生坚守的信念。早在 1913 年,他便开始筹建集美学村,1919 年又倡办厦门大学,矢志为祖国培养建设人才。然而,抗战烽火让教育事业面临严峻考验 ——1941 年,集美学校因战事被迫播迁至福建安溪、大田、南安等地,校舍简陋、经费匮乏,办学陷入困境。

为谋集美学校永久经济基础,陈嘉庚先生创新性地提出 「以行养校」理念,于 1943 年在福建战时临时省会永安创办集友银行。在集友银行章程中明确规定:「每年所得的净利先提20%为集美学校经费,其余提10%为奖学金和社会事业补助金。」这一制度设计,将金融机构的发展与教育事业的传承紧密绑定,开创了以银行盈利作为办学经费保障的先河。

事实上,集友银行对教育的支持远超章程规定。抗战时期,银行股东们常将个人分红、股息无偿捐赠给集美学校。1945年3月15日,集友银行在大田成立通讯处,不仅办理存款、放款、解付侨汇、汇兑等业务,更有力保障了集美学校播迁时期的经费周转。正是这份坚守,让集美学校在抗战最艰难的岁月里不仅没有停办,反而扩大了办学规模 —— 学生总数从内迁前的 1000 多人增至战后的 3000 多人,为国家培养了大批人才。而「以行养校」的模式也一直延续至今,82年来集友银行投入教育事业的股息、红利累计超 29 亿港元,实现了以金融血脉源源不断地滋养教育文化根系。

侨汇救国:集友银行建起报国金融桥

1943 年,世界反法西斯战争迎来重大转折,中国抗战也进入战略反攻阶段。陈嘉庚先生敏锐意识到,侨资侨汇不仅是支撑抗战的「活水」,更是战后祖国复兴的重要力量。为此,他带头捐款、认购国债,并号召广大南洋华侨通过汇款、投资等方式支援祖国。

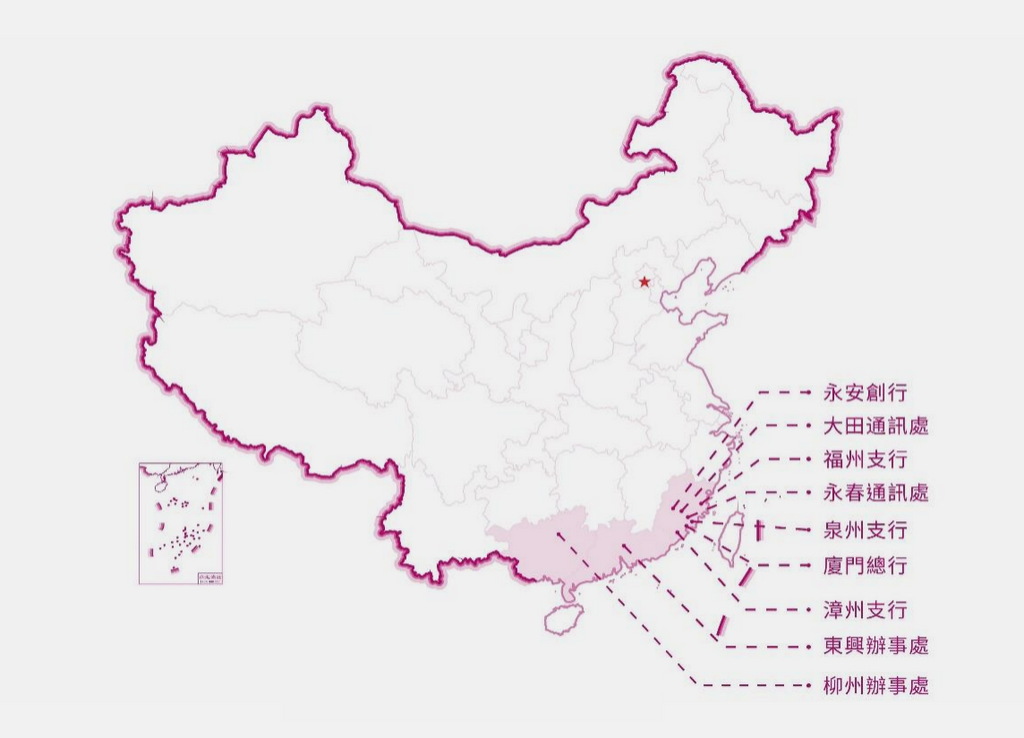

作为当时福建省除中央银行、中国银行、交通银行、中国农民银行四大银行及福建省银行外唯一的私立银行,集友银行主动扛起「侨汇救国」的重任。银行先后在广西东兴、柳州及福建泉州等地设立分支机构或办事处,构建起覆盖多区域的侨汇服务网路,让海外华侨的汇款能安全、快捷地汇入国内。

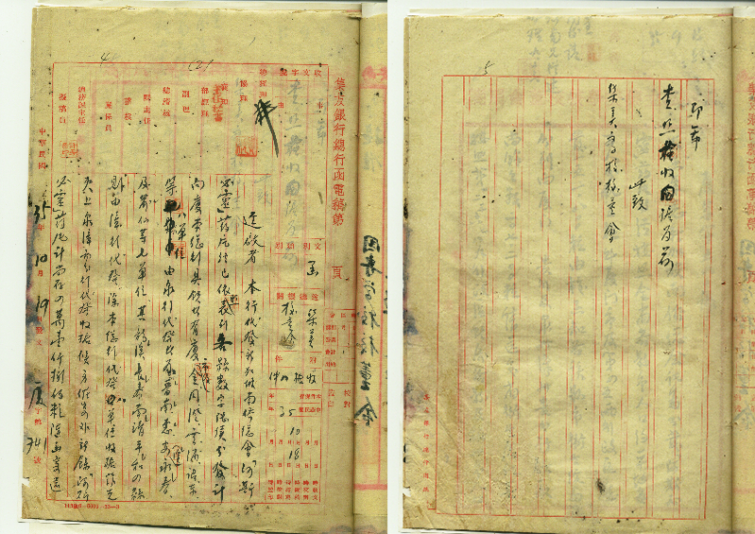

据1943年集友银行业务报告记载,银行开业仅3个月,便已解付国内外13个地区的侨汇款553笔,金额达1800余万元,另有近500万元在途解付款。集友银行在困难时期沟通侨汇繁荣地方经济,为稳定战时经济、保障民生发挥了重要作用。

除了资金支援,集友银行还积极参与战时物资捐赠。南侨总会成立后,曾经捐出250万元的医药用品,当时南侨总会发起为国内前线捐赠「阿司匹林」药片的计划,累计捐赠350万粒。集友银行利用自身网点优势,协助转运、分发药品,将海外华侨的关怀送到福建各地。从侨汇解付到物资支援,集友银行以金融为纽带,将海内外华侨的爱国情怀汇聚成支援抗战的磅礴力量。

薪火相传:立基香港续写「金融报国」新篇

1947年,集友银行在香港注册成立,开启了「立基香港,联系华侨,服务社会」 的新征程。二战结束后,香港凭借区位优势,转口贸易与金融业快速复苏,集友银行抓住机遇,陆续开设 24 间分行,进一步扩大侨汇服务范围。

从支持新中国建设到投身改革开放大潮,集友银行始终坚守爱国初心,上世纪 50 年代,积极协助侨胞将资金汇回国内,支援国家工业化建设;改革开放后,主动对接内地市场,为侨资企业在内地投资兴业提供金融服务;近年来,更是依托香港国际金融中心地位,为祖国对外经贸合作、文教事业发展牵线搭桥。

八十年风雨兼程,八十年初心如磐。纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,烽火岁月虽已远去,但以陈嘉庚先生为代表的南洋华侨的爱国精神,仍在集友银行的发展历程中代代传承。站在新的历史起点,集友银行将秉持「以行养校」 的初心,立基香港、联络华侨、服务社会,在凝聚侨心侨力、服务国家对外开放大局、共圆民族复兴中国梦的道路上,续写新时代的爱国篇章。

今日热搜

今日热搜

本周热搜

本周热搜

本月热搜

本月热搜

查看更多

查看更多