文|本刊记者冯琳

60年前,东深供水工程正式建成。东江之水自此绵延不绝地流向香港,极大改善了香港同胞的生活条件,有力支撑了香港经济腾飞,成为连接香港与内地的“生命线”和“连心桥”。近日,水利部调水管理司司长王平接受本刊记者采访表示,经过60年精心建设与守护,东深供水工程的对港供水能力、供水水质和应急保障能力已实现全方位升级,为维护香港长期繁荣稳定作出了重要水利贡献。

“稳定供水、安全供水、优质供水”

记者:“吃水不忘挖井人”,众所周知,香港本地人均水资源量严重不足。请介绍一下东深供水工程的建设背景和历程。

王平:东深供水工程是党中央为解决香港同胞饮水困难而兴建的跨流域大型调水工程。香港三面环海,淡水资源匮乏,人均可用本地水资源量仅33立方米。1963年,香港遭遇百年一遇大旱,350多万香港市民生产生活陷于困境。党中央、国务院心系香港同胞饮水之苦,1963年底,周恩来总理亲自批准兴建东深供水工程。1964年2月20日,工程全线开工,来自全国各地的上万建设者在缺机械、少技术的年代,用血肉之躯,克服了输水线路长、水位提升难度大、工期紧张、台风频繁侵扰等重重困难,仅用短短一年时间,建成长达83公里的宏大供水工程。1965年3月1日,东江水奔流入港,终结了香港严重缺水的历史。

东深供水工程自60年代建成以来,先后于1974年、1981年、1990年和2000年,进行了三次扩建、一次全面改造,累计对港供水超300亿立方米,满足了香港约80%的用水需求。1974年一期扩建工程,采取技术改进、增加供水设备等方式,在不间断供水条件下,以4年多的时间将对港年供水能力由0.68亿立方米提升至1.68亿立方米。

1981年二期扩建工程,在不影响供水和沿线农田灌溉的情况下,增加抽水机容量,同时在丹竹头和深圳水库坝后结合输水增设两座水电站,以7年多的时间,将对港年供水能力提升至6.2亿立方米。

1990年三期扩建工程,通过在沙岭建设5.7公里长的隧道输水至深圳水库,减少了上埔、雁田两级取水,提水扬程由46米降为31米,对港年供水能力提升至11亿立方米。

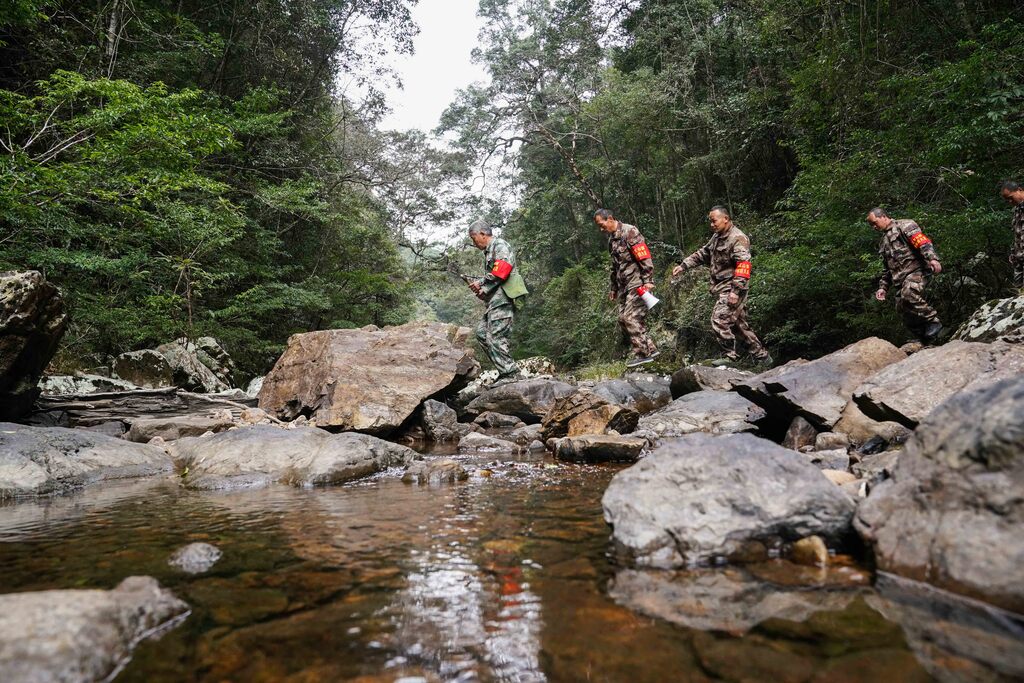

1998年,广东省在深圳水库建成世界上当时同类型规模最大、日处理水量达400万立方米的原水生物硝化工程,为香港供水水质增设了一道“安全网”。2000年东深供水改造工程全面启动,将供水工程由原来的天然河道和人工渠道、一般管道组合改造为封闭的专用管道。7,000多名建设者研究攻克了四项世界领先的核心技术,短短3年时间内重新修建了一条现代化的供水通道,清污分流,实现水量水质双提升。

经过升级改造,东深供水工程年供水能力已较建设初期提升30倍以上,供水水质常年优于国家地表水Ⅱ类水质标准,为对港安全优质供水提供强有力的工程保障。工程入选新中国成立60周年100项“经典暨精品工程”。2021年4月,东深供水工程建设者群体被国家授予“时代楷模”称号。

东深供水工程通水60年来,主要变化可以概括为三个提升。一是对港供水能力不断提升,工程年供水规模由建设初期的0.68亿提升到24.23亿立方米,年供水能力提升了30多倍;二是对港供水水质不断提升,对港供水系统由原来的天然河道和人工渠道输水改为封闭专用管道输水,实现对港供水质与量的“双重飞跃”,确保香港同胞喝上优质水、安全水、放心水;三是对港供水应急保障能力不断提升,2024年1月30日,珠三角水资源配置工程建成通水,从西江干流取水,可为香港提供应急备用水源。60年来,工程对港供水能力、供水水质和应急保障能力全方位升级,确保实现对港“稳定供水、安全供水、优质供水”,为维护香港长期繁荣稳定作出水利贡献。

持续升级对港供水保障体系

记者:东深供水工程全面通水60年来,在支撑国家重大战略实施、保障香港长期繁荣稳定方面取得了哪些成效?

王平:香港是国际金融、航运、贸易中心,但本地人均水资源量严重不足,属于极度缺水地区,加之调蓄能力缺乏,缺水成为制约香港发展的关键因素。为此,党中央决定兴建东深供水工程,经过60年精心建设与守护,东深供水工程已经成为香港的生命线工程,极大改善香港同胞的生活条件,有力支撑香港经济腾飞,为香港蓬勃发展注入强大动力,深刻证明祖国永远是香港的坚强靠山,背靠祖国是香港稳定繁荣的最大优势。

一是彻底结束香港缺水困局。工程建成前香港水荒频现,如1963年大旱导致全港每4天仅供水4小时,严重影响了居民生活和经济发展。党中央指示“要不惜一切代价保证香港同胞渡过难关”,为此仅用一年时间实现东江水倒流香港,至今累计对港供水超300亿立方米,有力确保了750多万香港同胞饮水安全。

二是持续支撑香港经济腾飞。东深供水工程自上世纪60年代以来从未间断地为香港供应东江水,年供水规模由建设初期的6,800万立方米提升到24.23亿立方米,有力支撑香港从传统加工制造业向国际金融中心、贸易中心的转型,成就了香港今日的繁荣都会盛景。60年间,香港人口从350多万增长到750多万;经济总量从119亿港元增长到3.2万亿港元,增长超过266倍,持续优化的供水能力为香港经济腾飞提供了坚实的水资源保障。

三是有力保障国家战略实施。香港与内地血脉相连,东深供水工程的建成实施,让香港市民深切感受到国家的殷殷关切,为“一国两制”奠定了良好的民生基础。新时代下,东深供水工程构建的“东江-深圳-香港”输水廊道,有效促进粤港两地产业协同和要素流动,有力支撑粤港澳大湾区等国家重大战略实施。

60年来,党中央、国务院高度重视对港供水工作,在政策、规划、资金等方面给予了大力支持。水利部会同广东省本著对香港同胞高度负责的态度,著力做好对港供水各项工作,特别是党的十八大以来,深入贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述精神,强化流域统一规划、统一治理、统一调度、统一管理,保障对港供水量足质优。精心编制《粤港澳大湾区水安全保障规划》等一系列重要规划,统筹谋划大湾区水安全保障总体布局,大力推进国家水网骨干工程建设,全力构建更加完善、更加高效的大湾区水安全保障体系,不断提升对港供水保障能力,为维护香港长期繁荣稳定作出水利贡献,为粤港澳大湾区高质量发展提供更加坚实的水安全保障。

构建大湾区水安全保障“四张网”

记者:2020年水利部和粤港澳大湾区建设领导小组办公室联合发布《粤港澳大湾区水安全保障规划》(《规划》),请问《规划》目前进展如何?为保障大湾区水安全发挥了哪些作用?

王平:2020年12月,水利部和粤港澳大湾区建设领导小组办公室联合颁布《粤港澳大湾区水安全保障规划》,从流域、湾区、城市群和城镇三个层面提出了水安全保障总体布局。《规划》实施四年多来,在国家有关部委、广东省人民政府、香港和澳门特别行政区政府的大力支持和配合下,水利部积极推动规划重点任务落实落地,重点构建“四张网”:

一是构建一体化高质量的供水保障网。以供水水源互联互通和供水工程挖潜提升为基础,推进大藤峡水利枢纽、珠三角水资源配置工程、广州北江引水工程、对澳门第四并水管道工程等建成并发挥效益,城市供水结构不断优化,西江、北江、东江“三江连通”供水网络不断完善。

二是构建安全可靠的防洪减灾网。以加强防洪治涝薄弱环节建设和联防联控为重点,完成广东西江干流治理、潖江蓄滞洪区等工程建设,全面推进大湾区堤防巩固提升、东江干流治理等项目前期工作,加快推进珠江干流重要堤防达标建设三年行动方案落实,成功防御多次特大洪水和超强台风,确保大湾区城市群防洪安全。

三是构建全区域的绿色生态水网。以涉水空间管控和水环境系统治理为抓手,纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化,严格管控水域岸线,打造绿色生态廊道,推进万里碧道和幸福河湖建设。加强江河源头区水土流失预防保护和水源涵养建设,强化重要饮用水水源地保护,大湾区集中式饮用水水源地水质达标率持续稳定在100%。

四是构建现代化的智慧监管服务网。以“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”为总体要求,加快数字孪生水利体系建设,建成珠江水旱灾害防御“四预”平台、数字孪生北江、数字孪生大藤峡,推进大湾区现代化雨水情监测预报体系、数字孪生珠江河口建设。强化与香港、澳门合作交流,共同筹建水利部粤港澳大湾区水安全保障重点实验室,成立粤港澳大湾区涉水事务标准协同研究中心。

见证两地涉水事务合作重要里程碑

记者:近年来,水利部与香港还开展了哪些交流合作?下一步有哪些合作计划?王平:近年来,水利部与香港充分发挥各自优势,围绕涉水事务管理,在水安全保障、水技术交流、水科技创新、水文化共融等方面开展全方位合作,共同为水利高质量发展注入新动力。

一是加强跨界水域治理,促成大湾区协作典范。深圳河湾是粤港界河,为加强深圳河湾治理,水利部指导珠江委组织编制《深圳湾综合治理规划》,研究深圳河湾综合治理策略。深港双方政府联合成立治理深圳河工作小组,共同开展深圳河全流域水环境综合整治,有效改善河湾水质,全面提升行洪能力,持续提升防洪能力与湾区生态韧性。深圳河治理成为粤港澳大湾区携手建设美丽中国的一个重要缩影。

二是强化技术交流,共同深化多领域合作。水利部指导珠江委和地方积极与香港有关部门沟通协作,开展水旱灾害防御“四预”平台、雨水情监测预报、智慧水利等方面技术研讨和项目研究,共同提升大湾区防灾减灾能力;粤港澳三地联合举办粤港澳大湾区水利科技交流会,互派人员参加国际会议,共享新理念,为深化水利多领域技术合作奠定坚实基础。

三是推进水科技创新,共同发展水利新质生产力。水利部指导珠江委组建粤港澳大湾区水安全保障重点实验室等科技创新平台,推动重大问题研究;珠江水利委员会珠江水利科学研究院联合香港科技大学开展国家重点研发计划“粤港澳大湾区衍生复合灾害评估与应急避险关键技术”研究,联合香港中文大学开展粤港科技创新联合资助项目“基于潮滩布局优化的深圳湾红树林湿地修复关键技术研究”;推进粤港澳大湾区水科技创新中心及节水产业创新联盟建设,开展新技术、新产品研发与推广应用,为发展水利新质生产力贡献力量。

四是强化水文化共融,共同增进“同饮一江水”的深情厚谊。粤港两地共同开展多项交流活动纪念东江水供港60周年,进一步营造“同饮一江水,粤港两地亲”的浓厚氛围;以东深供水工程为纽带,通过口述史、纪录片、展览、研学等形式,深化饮水思源、爱港爱国的情谊;组织专家学者和青年参观国家重大水利工程建设,增强共谋发展的决心,为“一国两制”行稳致远和粤港澳大湾区建设注入持久动力。

2025年4月,李国英部长在出席东江水供港60周年纪念典礼期间,与李家超行政长官就深化涉水事务交流合作进行会谈,并共同见证签署安排,这是内地与香港关于涉水事务合作的重要里程碑。

下一步,水利部将联合香港特别行政区政府共同推进《水利部与香港特别行政区政府关于涉水事务管理与合作的安排》的落实,建立涉水事务管理与合作的固定交流机制,全面推进防灾减灾、供水安全保障、规划及项目建设管理、深圳河湾治理与保护、信息共享、科技合作、标准协同等涉水领域合作,持续完善粤港澳大湾区水安全保障体系,确保实现对港“稳定供水、安全供水、优质供水”,为维护香港长期繁荣稳定作出水利贡献,为粤港澳大湾区高质量发展提供更加坚实的水安全保障。

今日热搜

今日热搜

本周热搜

本周热搜

本月热搜

本月热搜

查看更多

查看更多