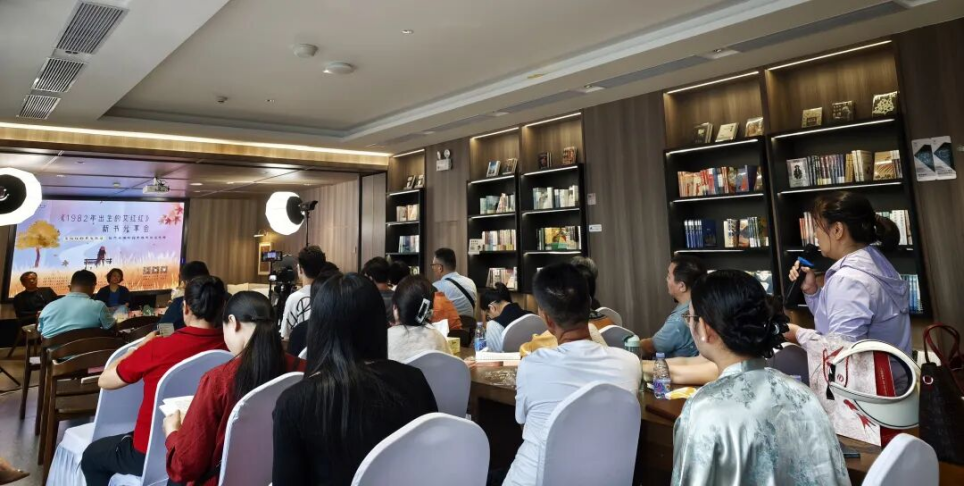

紫荆杂志(记者彭彦)10月31日东莞报道:10月30日,旧海棠长篇都市小说《1982年出生的艾红红》作品分享会在东莞樟木头“中国作家第一村”泊·文学书店举行。

本次活动由东莞市文学艺术界联合会指导,东莞市樟木头镇宣传教育文体旅游办公室主办,东莞市樟木头镇文学艺术界联合会、东莞樟木头“中国作家第一村”公共服务平台承办,东莞市作家协会协办,并得到东莞市文化产业发展促进会、东莞市作家协会樟木头分会、东莞市樟木头镇官仓社区、中国作家第一村文学驻创空间·莞、东莞市樟木头镇新时代文明实践中心、东莞市樟木头镇文化服务中心、东莞图书馆樟木头分馆等多家单位支持。

以“艾红红的半生轨迹:时代浪潮中的女性成长与觉醒”为主题,作家旧海棠携长篇小说《1982年出生的艾红红》与朱山坡、赵勤展开了一场关于时代与个体、记忆与成长的对话。

文学的讨论从不只是关于文字。

这一次,话题从一个普通女性的生命切片,延展至更广阔的社会肌理——《1982年出生的艾红红》以深圳特区为背景,通过主人公艾红红(艾倩)的人生轨迹,呈现女性在婚姻、伦理与社会规训中的挣扎与突围。

时代与个体的双重回望

旧海棠说,《1982 年出生的艾红红》通过主人公的命运,串联起留守儿童、渐冻症群体、底层女性等社会议题。“它既是对时代的深切回望,也是对人性复杂性的用心勘探,同时赋予角色一种超越苦难的温情凝视。”

她笔下的艾红红,从乡村走向特区,从少女到母亲,历经时代的翻涌与内心的挣扎。她希望通过艾红红的故事,让人看见被时代裹挟者的隐忍与力量。那种不被浪潮吞没的力量,正是她想留给读者的“生之质地”。

文学如何回应时代

作家朱山坡认为,多年前学界提出“80后怎么办”的重大问题,而旧海棠的小说正以文学方式给出了回应。

“以深圳特区为背景,《1982年出生的艾红红》编织出一幅女性在婚姻、伦理与社会规训中艰难突围的浮世绘。她让一个普通女性的命运成为时代病症的切片,制作出一个当代中国精神症候的文学标本。”

在他看来,旧海棠的创作承续了现实主义的深度,又多了一层温柔的当代感。那是一种直视社会真实、同时仍相信爱的写作。

赵勤从叙事与精神层面进行了补充。她认为,小说以双线叙事展开——撰稿人“我”的视角与艾红红的自述交织,语言细腻、情感克制,展现出作者对现实与形式的双重自觉。在她看来,作品最打动人之处,不在于情节的跌宕,而在于主人公在平凡的生活劳作中完成自我和解——在护理渐冻症患者、陪伴福利院女孩、照料他人日常的过程中,重新获得了付出与爱的能力,从而重建生命的意义。这一过程也考验着作家的叙事耐心与笔力,使小说在细节处呈现出深沉的人性温度。

出走与回归:女性的内在旅程

在互动环节,读者围绕小说中的艾红红展开热烈讨论,从创作技法延伸到性别议题,有人提到,艾红红的出走并非叛逆,而是一场对“自由与爱的追寻”。

她在离开中寻找尊严,又在给予中找到回归的路径。

旧海棠回应道,写作《1982年出生的艾红红》的初衷,正是想摆脱那些被反复书写的“悲剧女性”形象——“我不想再写安娜或简·爱那样的命运。我想写一个普通人,在最低处仍能活出自我、仍有能力去爱。”

她将出走理解为“爱的延展”,将回归视作“自我价值的重建”。

正如书中的艾红红,最终在救助他人的过程中,完成了对自己的拯救——那一刻,她不再逃离,而是回到了爱的原点。

在文学中寻找时代的呼吸

这场活动不仅是一次新书的亮相,更是一场关于“我们如何走到今天”的共思。在旧海棠的笔下,文学成为一种记录方式,也是一种理解世界的温度。

“中国作家第一村”将持续以文学为媒,汇聚作家与读者的思想与情感,共同见证文字与生活的互照。每一次阅读与倾听,都是一次与时代的并行。

今日热搜

今日热搜

本周热搜

本周热搜

本月热搜

本月热搜

查看更多

查看更多