近段时间,各地冒出了不少“俄罗斯商品馆”,有网友质疑,店中不全是俄货,有不少代工产品。对此,多地已展开排查整治。

1月9日,记者从成都市市场监管局了解到,2024年12月以来,成都市市场监管部门已针对市民关注的“俄罗斯商品馆”有关问题开展了专项执法检查。专项执法检查重点核查“俄罗斯商品馆”经营资质、产品来源、是否存在虚假宣传、进口商品的标签标识等问题。

经排查,成都市内目前有俄罗斯商品馆共计72家(其中中心城区42家),主要经营有食品及洗化用品,其中食品类包括但不限于俄罗斯进口食品、俄罗斯风味的国产食品、俄罗斯公司委托我国企业生产的食品等。针对检查中发现的部分商家进口商品索证索票不齐等问题,执法人员已现场要求立即整改;个别商家现场未能提供备案证明,执法人员已立即责令当事人限期改正;个别商家食品临时库房无三防措施,执法人员已督促其立即整改。其中2家经营者涉嫌经营无中文标签的食品,执法人员现场对涉嫌违法产品进行了扣押并立案查处。

上海市市场监管局于2024年12月23日起开展了两轮集中排查整治。截至目前,全市范围内共排查发现47家“俄罗斯商品馆”类店铺,市场监管部门重点对关注度比较高的经营主体资质、店招标语宣传、商品来源产地等问题进行了检查。

对个别无证无照经营、未备案经营的行为予以立案调查,责令停业。

对个别店铺宣传为“国家馆”,使消费者误以为具有官方背景,对个别店铺俄罗斯进口商品数量占比过低,也自称为“俄罗斯商品馆”,误导性较强,已立案调查。

“俄罗斯商品馆”遍地开花

俄罗斯商品馆有多火爆?数据显示,国内现存俄罗斯商品相关企业3532家,近两年相关企业持续增长,2024年截至12月18日,累计注册841家,已超2023年全年注册量。

此外,俄罗斯商品相关企业的地域分布聚集性较强,大多聚集在北方地区,且超八成企业分布在黑龙江省,其中牡丹江市今年累计注册超500家。

据中国消费者报报道,近日,记者调查发现福建省福州市5A级景区三坊七巷内的中俄国际商行(莫斯科风情馆)存在涉嫌销售无厂址厂名的套娃和胡桃夹子、违规宣传蜂蜜功效、国产食品和进口食品混卖等问题。1月3日下午,南街市场监管所负责人告诉记者,根据现场查看情况,中俄国际商行蜂蜜广告涉嫌违法,准备予以立案调查,相关立案申请表已送鼓楼区市场监管局报批。

选购前应查看产品信息

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》规定,商家在销售商品时,应当提供真实、准确的商品信息。“关键在于,每款商品是否明确标注生产商、产地等信息。”中消协律师团成员、北京市中闻律师事务所律师李斌接受北京日报记者采访时表示。如果商家故意将某非进口商品宣传为进口商品,可能会构成消费欺诈,消费者可以向市场监管局投诉。如果标注明确,应该说履行了告知义务,没有虚标。

这就是这些店铺的“巧妙”之处,在装潢、营销等方面煞费苦心,从整体打造“正宗俄式”的印象,持续加深消费者的认知,令消费者误以为店内所有商品均为进口,从而在选购时忽视对具体信息的查看。但深究起来,可能又未必存在实际违法的情况。

记者注意到,一些国产商品的包装上,还会注明“俄罗斯式”“俄罗斯风味”等字样,而“俄罗斯”三个字较大,“风味”则小小的缀在旁边。李斌称,说明一些商品有“打擦边球”之嫌,“毕竟中国也是可以生产俄罗斯风味的食品的。”他建议,消费者选购时还是要仔细查看每款产品的外包装,从生产商、经销商、产地,包括配料表等信息中判断,是否是自己想要的东西。

“三看”食品标签很重要!

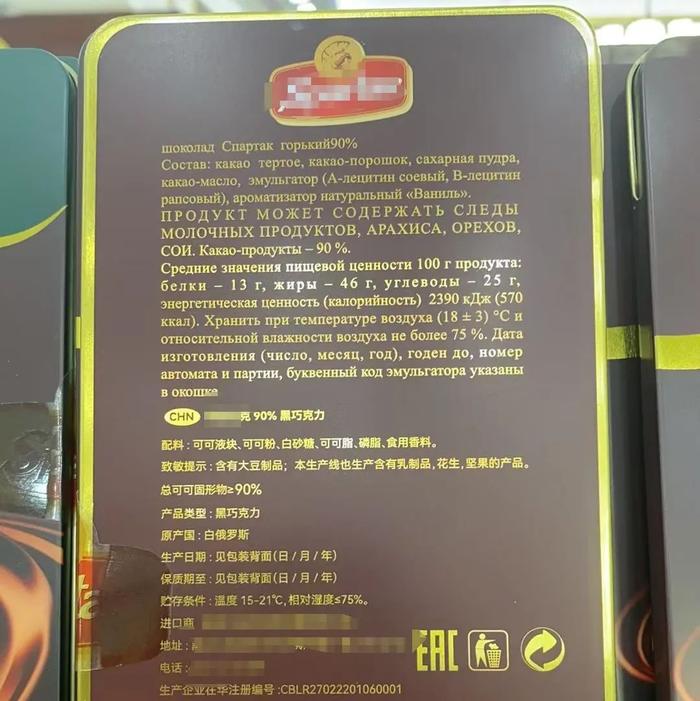

首先看中文标签是否标注原产地(或原产国)。如果中文标签内容中出现了国内的生产商的名称、地址、联系方式及国内的产地,或标示着中国的食品生产许可证编号及执行标准,说明这是在中国境内生产的食品,不是原产进口的食品。

其次,看中文标签与外文是否对应。按照《预包装食品标签通则》(GB7718—2011)规定,如果食品标签上的外文与中文没有对应关系,且标示的外文大于相应的汉字,都是法律法规不允许的。

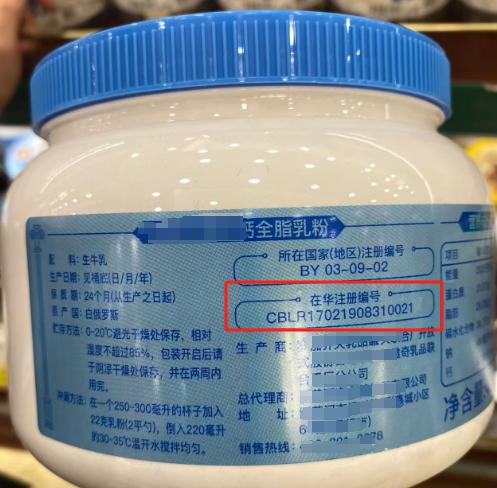

最后,看中文标签是否标注在华注册编号。按照《进口食品境外生产企业注册管理规定》和《进出口食品安全管理办法》规定,2022年1月1日起,进口食品的外包装上需标注在华注册编号或者所在国家(地区)主管当局批准的注册编号。

今日热搜

今日热搜

本周热搜

本周热搜

本月热搜

本月热搜

查看更多

查看更多