文|中国科学院院士 叶嘉安

香港与深圳,两座城市隔一河相望,在城市规划与发展的互动合作中,经历了不同阶段的演变历程。1978年改革开放初期,香港是珠三角区域的龙头城市,深圳的发展和规划以香港为榜样;随著深圳的快速发展,香港的龙头角色于2000年代逐渐淡化;至2010年代中期,深圳在多个领域已逐渐开始取代香港在珠三角区域的地位。此种角色转变反映了两地经济发展轨迹的深刻变化,也为区域协同发展带来了重要启示。

从两城经济差距到

“前店后厂”协作机制

改革开放前,深圳(原宝安县)只是一个边陲小镇,人口不足21万,城市面积仅3平方公里,产业结构以农业为主,发展相对落后;香港自20世纪60年代已与韩国、台湾、新加坡并称为亚洲“四小龙”,与深圳形成鲜明对比——两地间存在明显的经济发展差距,为之后“前店后厂”的互补经济合作模式奠定了基础。

20世纪70年代末,香港战后经济起飞所依赖的出口导向型产业面临严峻挑战:劳动力成本上升,工业用地短缺导致地价高企,出口制造业竞争力逐渐下降。对此,港英政府于1977年专门成立“土地辟增特别委员会”,采用十年滚动模式,监测和规划工业用地供需情况;而1978年的改革开放政策为香港提供了转型契机:香港出口导向型中小企业抓住机遇,将劳动密集型工业2.0的“三来一补”生产环节转移到深圳等珠三角地区,同时保留研发、市场营销、管理和物流等高附加值环节,形成了“前店后厂”模式,对两地的经济发展均产生了深远影响。

于深圳而言,香港资本与技术的引入加速了其工业化进程,并推动了城市化发展。在此过程中,深圳市政府很快意识到城市规划的重要性,在深圳特区成立之初便借鉴香港经验,将深圳从一个边陲小镇规划发展为一个拥有80-100万人口的工业城市。1982年的《深圳经济特区社会经济发展纲要》和1986年的《深圳经济特区总体规划(1986-2000)》确立了多中心、线性空间结构的规划模式,为城市的高速发展提供了框架。特区采用“四通一平”基础设施先行(“通”水、“通”电、“通”路、“通”讯和“平”整土地)发展策略,为大规模工业发展奠定了基础。“四通一平”亦成为内地很多城市发展的典范,充分体现了深圳作为经济特区的创新精神。

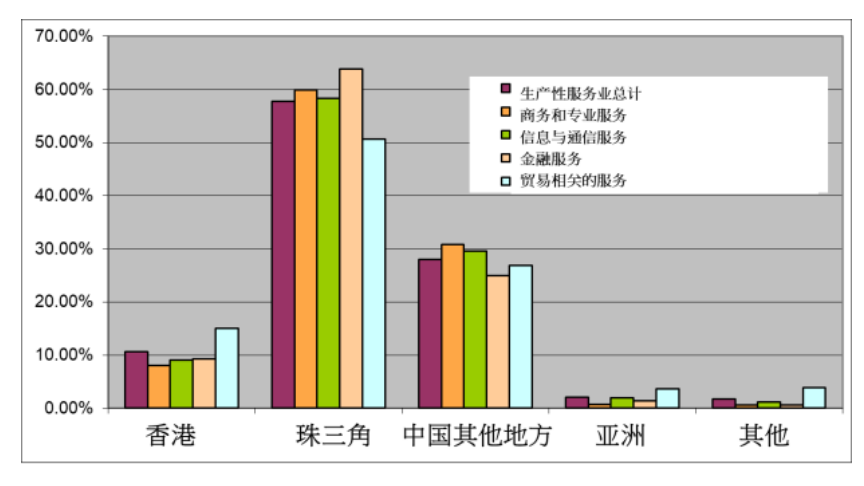

对香港而言,“前店后厂”模式不仅推动了香港制造业的发展、提升了其国际竞争力,更成功促进其经济结构向服务业转型。生产性服务业增长是香港经济转型的重要体现,这一结构性变化标志著香港从工业城市成功转型为亚洲国际都市:香港制造业就业人口占比从1980年的46.7%下降至2013年的2.87%,服务业就业人口则从1980年的42.9%上升至2013年的92.87%,实现了从工业城市向亚洲国际金融中心的转变;同时,服务业就业人数从2003年的108.88万(占总就业人口的33.82%)上升至2019年的167.91万(占43.61%),反映了香港在区域分工中专注金融、物流、专业服务等高附加值服务业板块,为珠三角制造业提供了深远支持。

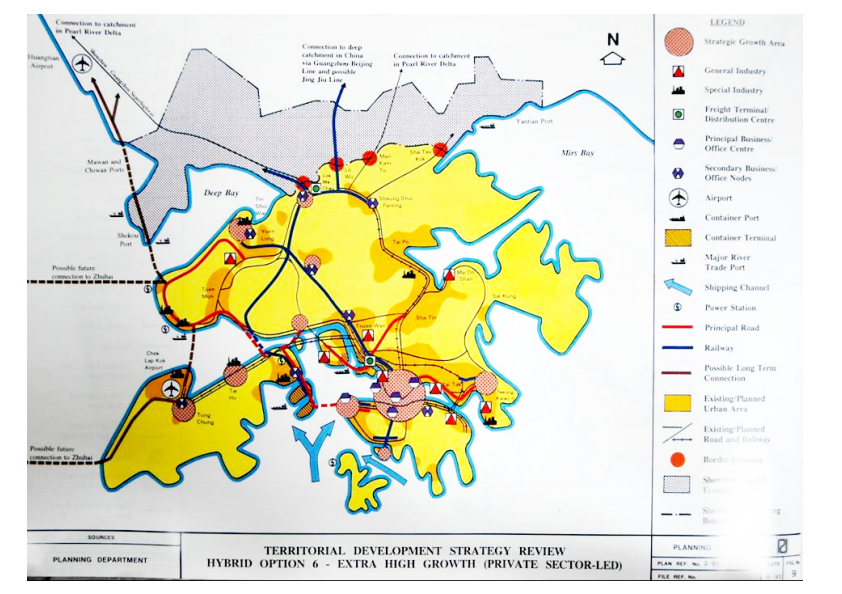

随著港深经济联系的加深,两地间人流、物流也迅速增长。1993年10月,为应对香港与内地城市的跨境经济往来以及人流和货流的迅速增长,港英政府启动《全港发展策略检讨》,探讨不同的发展方案。1996年,港英政府进一步修订《全港发展策略检讨》,著重检视跨境交通问题,为日益增长的跨境交往需求提供基础设施。

同时,香港规划管理体系也在适应新的发展形势。1991年,为解决新界乡郊地区出现的大量露天跨境货柜存放问题,港英政府修订《城市规划条例》,将规划管制范围扩展至新界乡郊地区,反映了珠三角区域经济发展给香港城市规划带来的冲击和挑战。

1980-2000年是深港两地互惠合作的黄金时代,深圳乃至整个珠三角地区的发展仍高度依赖香港的资本、技术和服务业支持,双方形成了相互促进、共同发展的市场主导区域合作模式。例如20世纪90年代,“前店后厂”模式深化,香港的旧工业区面临转型需求,许多工厂搬迁至深圳和珠三角其他城市后,香港本地出现了大量空置工业单位,亟需将纯工业区改造为工业/办公混合用途区。

两城差距缩小与深圳产业升级

进入21世纪,随著深圳自身能力的提升,深圳与珠三角区域对香港的依赖逐渐减弱,两地经济呈现“脱钩”趋势。这一变化主要源于深圳工业的升级演变:从香港引进的工业2.0(自动化时代)发展至工业3.0(信息化时代)和工业4.0(智能化时代)。产业升级使深圳不再依靠香港制造业,而是开始发展自己的高附加值产业和服务业体系。

两地人均国内生产总值(GDP)的数据对比直观反映了两地经济实力的相对变化。1980年,香港人均GDP约为5,700美元,珠三角区域仅为100美元左右,两地差距超50倍;经过数十年发展,至2021年,香港人均GDP达44,999美元,深圳达27,199美元,港深两城差距缩小至1.65倍。这一变化显示了港深两地经济发展水平的显著收窄,也反映了深圳经济的快速崛起。

更为重要的是,深圳及珠三角地区已逐步开始形成自己的生产性服务业体系。研究显示,2005年位于珠三角区域的工厂获取的生产性服务已有相当比例来自珠三角本地(约45%),而非完全依赖香港。这一变化表明,珠三角各地已开始培育本土服务业体系,传统“前店后厂”模式开始式微,区域经济格局正在重塑,香港不再是珠三角地区唯一的龙头城市。

另一方面,深圳本身的产业结构也发生了显著变化。1990-2019年,深圳第三产业占GDP的总比重从26.1%上升至62.1%,第二产业比重则从54.6%下降至37.7%。这种结构变化表明,深圳已从以制造业为主导的经济体逐步转变成为一个以高新工业和服务业为主的现代城市经济体,成为珠三角区域中一个重要的生产性服务业中心。与此同时,深圳的创新能力显著提升,其研发投入占GDP的总比重从2009年的2.18%上升至2018年的4.80%,远高于中国内地其他城市(2.18%)和香港(0.86%)的平均水准。创新能力的提升还直接反映在专利申请和授权数量上。2018年,深圳专利申请总量达228,608件,授权总量达140,202件,均远超香港(分别为15,986件和9,651件)。这充分证明,深圳已从一个单纯的制造业基地转变为具有自主创新能力的科技创新中心,并逐步确立了在区域创新网络中的领导地位。

深圳产业升级转型离不开其前瞻性的城市规划。1996年制定的《深圳市城市总体规划(1996-2010)》和2010年制定的《深圳市城市总体规划(2010-2020)》都明确将产业升级作为重要发展策略,为城市未来发展指明方向。深圳通过规划引导,设立了包括深圳市高新技术产业园区和前海深港现代服务业合作区在内的多个产业园区,为高新技术产业和现代服务业发展提供了空间载体和政策支持。这种以规划引领产业发展的模式,确保了城市转型的系统性和协调性。

香港城市规划起步较晚。20世纪50年代初期,香港人口和工业超速增长,彼时港英政府工务司署辖下的地政测量处设计科只有数名规划师,匆忙为香港市区做城市规划;直至1990年城市规划署成立,香港的城市规划才受到应有的重视。由于港英政府在1997年前采取自由放任、不干预经济活动的政策,香港对高新科技产业的发展推动不足,没有在原有工业2.0的基础之上继续进行工业3.0和4.0的发展,致使香港工业大多还停留在2.0的生产模式。相比之下,深圳在1980年成为经济特区后,很快便制定了全市总体规划,为城市的空间发展奠定了基础,通过有规划的城市建设促进和推动经济发展。尽管深圳的城市规划因经济迅速增长而快速更新,总体而言其空间发展仍沿续了80年代初期的城市总体规划和空间布局。

香港与深圳的规划互动也不断发生著显著变化。1997年回归之前,由于政治原因,港英政府规划部门与深圳规划部门交流有限,主要是通过中英联络小组进行有限沟通;回归后,两地规划机构互动逐渐增多,但实质性合作仍然不足。2001年以来,时任行政长官董建华推动加强香港与珠三角地区合作,特区政府的2001年《施政报告》首次明确提出加强与珠江三角洲地区合作的策略方向,标志著特区政府开始认识到与珠三角各城市进行区域合作的重要性。

2005年,在香港中文大学香港亚太研究所和综合开发研究院(深圳)共同召开的“港深合作发展前瞻论坛”上,笔者提出“港深双城规划2050”的构想。到2050年,当两地社会经济差异越来越小时,港深两地应摒弃割裂式规划模式,转向共同规划、协同发展的新路径。届时边境禁区将为港深融合发展提供所需土地。

北部都会区:粤港发展的新高地

在全球地缘政治格局加速变化的背景下,港深双城规划正迎来前所未有的机遇与挑战。2019年2月18日,《粤港澳大湾区发展规划纲要》(《规划纲要》)正式发布,为港深协同发展提供了国家层面的支持与指引。《规划纲要》明确提出,“支持香港巩固和提升其作为国际金融、航运、贸易中心和国际航空枢纽的地位,强化全球离岸人民币业务枢纽地位、国际资产管理中心及风险管理中心的功能”。另外,支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区、综合性国家科学中心。这些国家政策为两地优势互补、协同发展指明了方向,也为两地合作提供了前所未有的政策支持与发展空间。

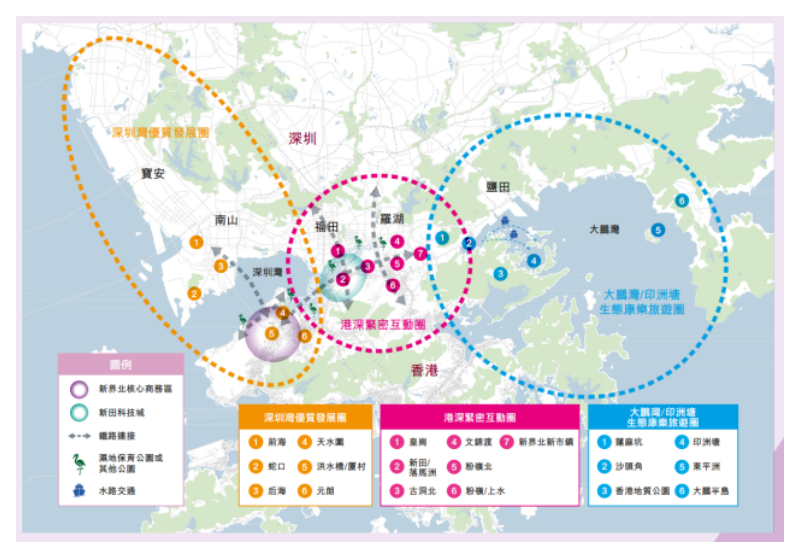

在此背景下,2021年10月,香港特区政府正式提出北部都会区发展策略,这是香港回应大湾区发展机遇的重大举措。北部都会区规划面积约300平方公里,与深圳仅一河之隔,形成了“双城三圈”的空间结构。这一规划堪称香港版的“浦东发展”,意义非凡。回想1992年上海浦东开发,通过提供土地重塑了上海作为世界城市的地位;如今,在《规划纲要》的推动下,北部都会区的这块土地如同上海的浦东,为港深两地的融合发展提供了宝贵资源,促进了两地在科技创新、金融科技、科研教育及综合服务等方面的协同发展。

北部都会区是香港的重要发展机遇,其成功与否将在很大程度上决定香港未来在区域和全球经济中的地位,这不仅关乎香港自身的发展,也将对大湾区乃至整个亚太地区的经济发展产生深远影响。在这一进程中,规划先行、协同发展将是确保双城共赢的关键路径。通过规划、制度创新和各方协同努力,港深双城将有望创造出区域协同发展的新典范,为全球城市群发展提供宝贵经验。

“金融+科创”:

构建大湾区特大城市群

香港在金融方面的传统优势在当前的全球经济格局下已日渐面临挑战,在新的地缘政治环境下,香港正寻求向“金融+科创”的双中心模式转型,以增强城市竞争力和可持续发展能力。《规划纲要》明确提出,大湾区将建设成为国际科技创新中心,这为香港发展科创产业提供了重要机遇。

香港在科创发展方面具有独特优势:拥有一流的大学和研究机构、强大的基础科研能力、完善的知识产权保护制度以及国际化的金融市场;然而,香港也面临著科研成果转化不足、产业空间有限等短板。上述优势与不足恰好与深圳形成互补,为两地科创合作奠定基础。

未来的港深科创合作将形成“0-1-100”的梯度发展模式:香港负责“0-1”阶段的基础研究,珠三角各地特别是深圳负责“1-100”阶段的技术转化和产业转化,共同打造完整的创新生态系统。这种互补模式不仅发挥了香港在基础研究方面的优势,还利用了深圳在产业转化方面的能力,形成了科创协同发展新格局,有望打破传统创新模式局限。

香港和深圳双城规划的未来格局,将是地区发展、国家策略和国际地缘政治多重力量共同作用的结果。如果港深能够超越单纯的经济合作,在城市规划、科技创新、人才培养等方面实现深度融合,形成真正的“双城效应”,那么两地将有望共同打造具有全球竞争力的、世界级特大城市群核心区。这一愿景的实现,使大湾区成为全球创新网络和经济增长的重要区域,在全球城市体系中占据独特地位。

香港与深圳城市发展和规划的比较

香港和深圳的发展路径非常相似,二者都在短时间内从小城镇奇迹般成长为大都市,二者都是移民城市,人口来自中国和世界各地。

两城的不同之处则在于发展的时间差异:香港的发展始于20世纪50年代,而深圳则从20世纪80年代开始发力。香港人口在短短5年内从1945年的50万人跃升至1950年的220万人,并迅速从第三世界城市转变为世界工厂,之后在“前店后厂”模式的推动下成为亚洲世界级城市;深圳起步虽晚了30年,但仅用约四十年时间就从1980年人口不足20万的边境小镇发展到现在人口超过1,500万的现代化特大城市,成为世界工厂。

两城的不同之处还在于,香港按需规划,其规划往往滞后于发展;深圳则是规划先行,用规划引领和推动经济发展。

自2015年后,深圳成功从工业2.0转型到工业3.0和4.0,出现了如华为、中兴通讯、华大基因、比亚迪等高新技术型企业。为改变“前店后厂”时代留下的工业空洞化,香港要好好规划建设北部都会区,用政策和资源积极推动、支持高新科技产业发展,加强与深圳多方面、全方位合作,为自身发展寻找新的动能。

(作者系中国科学院院士、香港大学城市规划及设计系讲座教授。文中图片除署名外均由作者提供)

今日热搜

今日热搜

本周热搜

本周热搜

本月热搜

本月热搜

查看更多

查看更多