本文作者1992年至1999年在新华社香港分社工作,曾任分社外事部副部长,香港回归时担任香港回归交接仪式领导小组办公室副主任,参与了回归庆典几场大型活动的筹备工作。为纪念香港回归25周年,我们将其工作故事发表,以飨读者。

文|香港 李和协

中筹委办及庆典办负责筹备回归庆典

原新华社香港分社(分社)外事部结束其历史使命前的最后一项任务,是参与香港回归政权交接仪式安排的谈判和庆典活动的筹备工作。在回归前几个月,上级领导根据筹备工作需要,统一调配人力资源,外事部同事在保证本部工作的同时,也参与到各方面筹备工作。杨友勇部长作为中英联络小组中方代表,参与了中英关于政权交接谈判的全过程。笔者也参加了中英联络小组专家组关于交接仪式及场地的谈判,但主要工作是在中央香港回归及庆祝活动筹备办公室(中筹委办)和分社领导下,与港府交接仪式统筹处接洽及协调与政权交接有关的几场重要活动的安排事宜。

为筹备回归大典,中央政府于1995年5月成立了以国务委员兼国务院秘书长、中央政法委副书记罗干为主任的“香港回归接收仪式及庆祝筹备委员会”,筹委会副主任有何椿霖、胡光宝、束怀德、王英凡、王凤超、张浚生、张百发、程建宁,委员包括郑义、李树文、曾建徽、田期玉、陈云林、朱育诚、王启人等18人。筹委会设宣传及安保小组,曾建徽兼宣传组组长,王凤超兼副组长;束怀德兼安保组组长,王富中、田期玉、朱育诚兼副组长。李树文(时任国务院副秘书长)兼筹委会办公室主任,后来统称为中央香港回归及庆祝活动筹备办公室。

新华社香港分社处于第一线,在上级领导下,也成立了以袁鹏雁秘书长为主任的香港回归交接仪式领导小组办公室(庆典办),庆典办副主任分别由办公厅副主任刘克全和时任外事部副部长的笔者担任。刘克全主要负责后勤及接待中央代表团方面工作,笔者主要负责就回归大典等重要活动与港英政府对口机构的联络接洽及协调工作。中筹委办主任李树文和国务院秘书一局局长徐绍史等来港后,分社庆典办同时在中筹委办领导下工作,并分为联络及礼宾组、新闻组和安保警卫组三部分。联络及礼宾组由徐绍史负责,笔者任副组长,该小组下设“名单请柬组”,成员包括新华社香港分社、国务院港澳办和外交部的同志,由笔者和国务院港澳办副司长周波作为小组召集人。分社庆典办的林水福、蔡文丰、黎宝忠,国务院港澳办的叶宣、陈山玲,外交部的陈山民以及分社办公厅多位同事参加了名单组的工作。

政权交接仪式是所有庆典的重中之重

与回归大典有关的大型活动主要有四场,即1997年6月30日晚23:30在香港会议展览中心大会堂,由中华人民共和国政府与大不列颠及北爱尔兰联合王国政府共同主办的香港回归政权交接仪式;7月1日凌晨1:30在香港会展中心7层3号大厅由中华人民共和国国务院主办的中华人民共和国香港特别行政区成立暨特区政府宣誓就职仪式;7月1日上午10:00在3号大厅由新成立的特区政府举行的香港特别行政区成立庆典,以及当天下午16:00由特区政府在会展中心大会堂举行的大型庆祝酒会。

政权交接仪式是所有庆典的重中之重。仪式安排的框架与细节通过中英政权交接专家小组谈判达成,期间外交部礼宾司副司长安文彬、外交部港澳办副主任王桂生专程前来参加。英方开始时提出,政权交接仪式与驻军换防仪式均在中环海滨露天举行,即所谓“添马舰方案”。其意图是邀请尽可能多的国际嘉宾出席,搞所谓“光荣撤退”。该提议理所当然被我方否决。在交接仪式主席台的安排上,英方曾提出要安排国际嘉宾上主席台,我方亦未予同意。当然,在一些细节安排方面我方也有所让步。双方从1996年1月开始谈到1997年4月,才就交接仪式安排基本上达成一致。政权交接与军队换防交接仪式分开举行。政权交接仪式在新建的会议展览中心大会堂举行,军队换防仪式在添马舰举行。事实证明这样安排是很明智的。 6月30日晚,尽管外面风雨交加,会展中心大会堂内灯火辉煌,政权交接仪式顺利进行。而在添马舰的活动以及此前英方在港督府的告别式均在雨中进行,又是另一番景象。

钱其琛副总理赴深指导庆典筹备

1997年4月18日,香港特别行政区筹备委员会主任委员、国务院副总理兼外交部部长钱其琛在深圳召开中筹委办工作会议,出席会议的有罗干、曾庆红、周南、胡光宝、束怀德、王凤超、张浚生、李树文、朱育诚等中筹委办负责同志。徐绍史在会议次日向庆典工作班子做了详细传达。在会上做汇报及请示的有赵稷华、王凤超、束怀德、曾建徽、张浚生、李树文等。中英联络小组中方首席代表赵稷华汇报了与中英交接仪式有关的一系列安排,包括双方邀请出席交接大典的嘉宾、主席台座次及讲话安排、仪仗队、6月30日英方晚宴、交接仪式后英方人员撤离事宜,以及7月1日下午外交部特派员公署开署仪式等事项。王凤超就香港特别行政区成立暨特区政府宣誓就职仪式安排做了汇报,包括仪式名称、主持人、主席台安排、仪式程序和讲话次序、分批宣誓就职方案及监誓人,以及就职仪式后中央领导会见特区主要官员安排等。束怀德汇报了安全保卫方面的事项,包括建议成立内部指挥系统、将综合指挥中心设在华润大厦50层、与港府及候任特首班子的联络、及早确定中央代表团及观礼团名单,以及一些技术方面的事项。曾建徽汇报了传媒采访、报道、电视讯号传送以及设新闻发言人方面问题。张浚生对会场布置等作了补充,并汇报了6月30日晚组织市民欢迎人民解放军进驻香港及与深圳方面的衔接等。会议对有关事项进行了讨论,并作出一系列重要决定,为各专题小组下一步工作提供了根本依据。徐绍史还转达钱副总理的口信说,他到前方来,也是要为筹委办的同志起到打气和鼓励的作用。其后,中筹委办前方领导和分社领导又多次在分社和深圳贝岭居与庆典工作班子开会,研究解决各项具体问题。

交接仪式嘉宾由中英平分邀请

邀请哪些人出席庆典,是回归筹备的重点环节。名单请柬组在中筹委办和分社领导下,负责具体执行。中英交接仪式由中英两国政府共同主办,仪式规模约4,000人。主要嘉宾名单通过中英联合联络小组交换,双方各提出1,600人,可分次补充、增加或更改。双方将拟邀请的国际和对方国家的嘉宾,以及香港的嘉宾名单提交给对方, 因重叠而空出的名额再进行平分。我方邀请出席中英交接仪式的香港各界人士约800多人,包括港府署处长级以上官员、行政会议成员、临时立法会议员、港事顾问、特区筹委会预委会成员、港区全国人大代表及全国政协委员,以及其他重要人士。我方出席人士除中央政府代表团和由中央和各省市代表组成的观礼团外,还有候任特首董建华提议出席的人员,来自世界各地的华侨华人代表,台湾同胞代表,在港中资机构负责人,新华社香港分社及在港的国务院港澳办、外交部和有关部门副局级以上官员及相关工作人员。其中华侨华人代表来自东南亚、北美、英国、日本等三十多个国家和地区,主要由国务院侨办商有关驻外使馆提出。台湾同胞代表,包括岛内人士主要由国务院台办协调推选。

出席名单基本决定后,名单请柬组印制了专用信封和表格,迅速与受邀嘉宾联系,以便确认是否应邀出席。与此同时,分社庆典办也与港府交接仪式统筹处建立工作衔接。该处处长林瑞麟也是港府副宪制事务司,是与笔者相对应的港方官员,本来就有工作联系。四场主要活动有三个主办方,参加政权交接仪式的嘉宾由中英双方商定,其中哪些人可转入第二场香港特区成立暨特区政府宣誓就职仪式,由中央政府决定。而特区政府主办的特区成立庆典和大型庆祝酒会的嘉宾名单,则由中央政府与特区政府共同商定。由于主办方不同,尽管工作班子基本不变,在名单的确认与增减方面仍会增加不少工作。

考虑多种因素协调平衡出席名单

参加中英交接仪式的港府架构主要官员,也是特区政府的候任班子,他们及其配偶均受邀出席第二场由中央政府主办的特区成立暨特区政府宣誓就职仪式。不过,除此之外的署、处长级官员的配偶,原方案没有列入第二场名单。主要是考虑待遇上的平衡,我们对嘉宾携配偶与会,总体掌握得比较紧。这样也可以多留一些名额给基层爱国人士。对此,英方提出“若夫妇未能一起转到第二场会造成后勤问题” ,希望我们考虑。我方对其要求本可不予考虑,不过为了让大典筹备更顺利进行,尽管第二场庆典的4,477个座位已基本分配完毕,我方还是临时决定调整名额,增加邀请29位署、处级官员的配偶,请交接仪式统筹处报送资料。此外,虽然参加首两场大典的嘉宾名单已经各方会商而后确定,我们仍然收到许多来自本港和海外要求出席大典的请求。回应这些请求需要考虑多种因素,需要协调与平衡。不过,在中筹委办的领导下,最终都得到较好的处理。

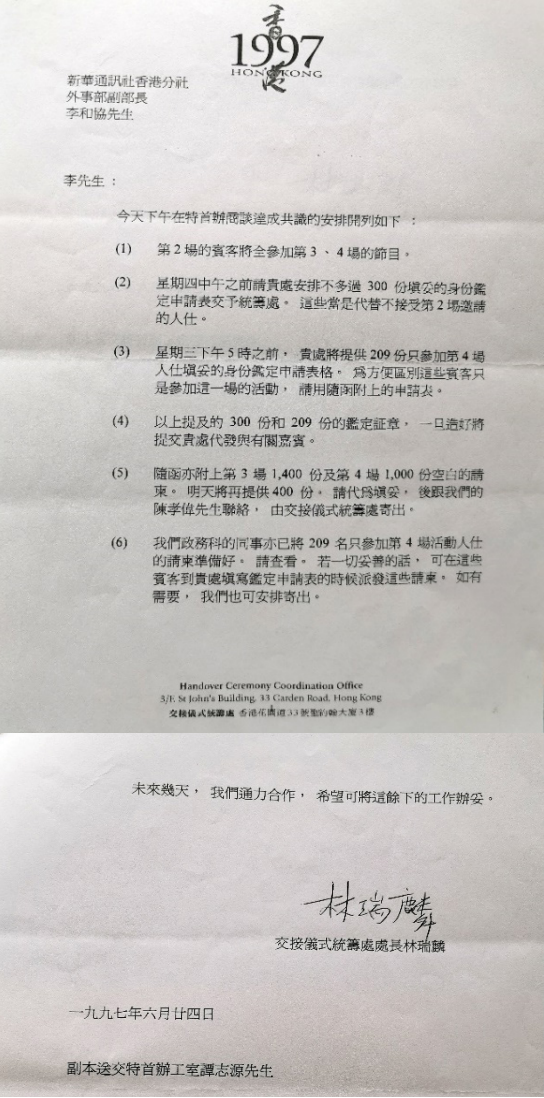

在回归倒计时的最后阶段,对于名单请柬组来说,大量工作集中在对嘉宾的身份鉴定以及制作相应的证件。 6月24日,分社庆典办与港府交接仪式统筹处最后一次就名单及证件事宜开会协调,确认所有出席第二场的嘉宾全部出席第三及第四场。对受邀而未能出席人士所空出的名额,我方需预备好名单予以填补。那些日子,庆典办的同事天天加班加点,有的同事还前往交接仪式统筹处协助处理证件至深夜。正式入场证件由港府统一制作。印有本人照片的入场证作为唯一的进场凭证,上面标明持证人出席的活动场次及具体座区,嘉宾入场后到预定区域选择就座。在各方的通力合作下,终于圆满地完成这一历史任务。

为庆典成功特区政府专函致谢

回归大典完成后,新成立的特区政府给中筹委办和新华社香港分社发来感谢信,全文如下:

中华人民共和国政府香港回归及庆祝活动筹备办公室:

新华通讯社香港分社:

中华人民共和国香港特别行政区于一九九七年七月一日顺利成立,庆祝香港回归祖国的各项庆典活动得以圆满成功举行,实有赖于贵办公室及贵社大力支持、合作无间、以及各领导们的宝贵指导。我们深信特区政府有著非常美好的开始,香港的明天必定更好!我们谨对贵办公室、贵社及各领导们亲切的关怀及热情的照顾致以最崇高的感谢和敬意!

我们亦希望借此机会感谢下列人士:

筹备办公室的李树文先生、徐绍史先生、

港澳办的赵秉欣先生、徐泽先生、张晓明先生、张勇先生、

新华社香港分社的袁鹏雁先生、李和协先生、曹二宝先生、樊晏平女士及

公安部的董福元先生。

专此,并颂

万事顺遂!

中华人民共和国香港特别行政区政府

中华人民共和国香港特别行政区政府

行政长官办公室

一九九七年七月四日

在同一天(7月4日)的内部总结会上,新华社香港分社社长周南说了这么一段话:我们完成了中央交给的任务,实现了平稳过渡,香港拿回来了!收回香港的意义远远超越香港本身,说明中国强大了。这也是对人类进步事业的重大贡献。我们有幸参与这一伟大的世纪盛事,应感到荣幸与自豪。可以说,周社长道出了参与香港回归筹备工作所有同事的心声。当然,回归大典活动的顺利举办,也有交接仪式统筹处等港府部门密切配合所作出的贡献。特区政府成立后,原统筹处的林瑞麟处长及特首办的谭志源先后担任了政制与内地事务局局长,林先生还短暂出任过政务司司长。

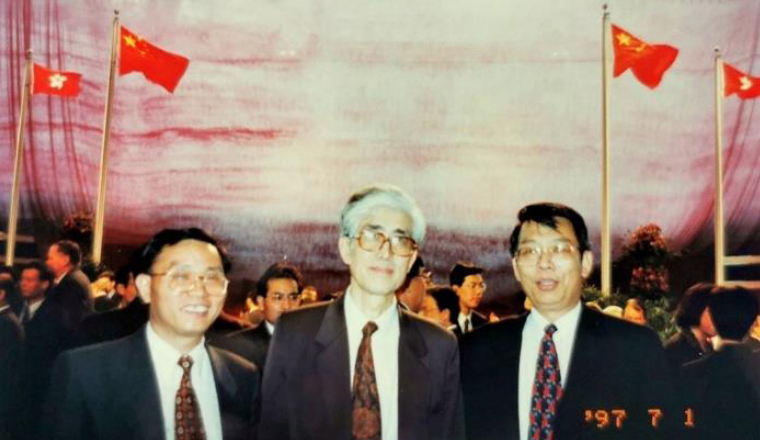

今年是香港回归祖国25周年,当年参与回归筹备工作的人士大部分已经退休,有的已经作古。谨以三篇回忆文字及相关资料照片,与读者分享这段难忘经历。相信在下一个25年里,香港的各项事业,必定发展得更加美好!

(文中所述之其余两篇回忆文章已发表于本刊2022年2月号及4月号。本文图片除署名外,均为作者提供)

今日热搜

今日热搜

本周热搜

本周热搜

本月热搜

本月热搜

查看更多

查看更多