文 | 梁海明

特区政府将公布2025年第二季本地生产总值(GDP)预估数字。财政司司长陈茂波日前撰文指出,受惠于出口活动、整体投资及私人消费的带动,本地生产总值有望实现连续第十个季度增长。这一成绩不仅标志着香港经济已步入稳定复苏轨道,更象征特区政府推动经济转型、产业升级的政策成效逐步显现。在外部环境持续复杂多变的背景下,香港经济展现出强大韧性与自我修复能力,实属难得。

精准对接区域发展机遇

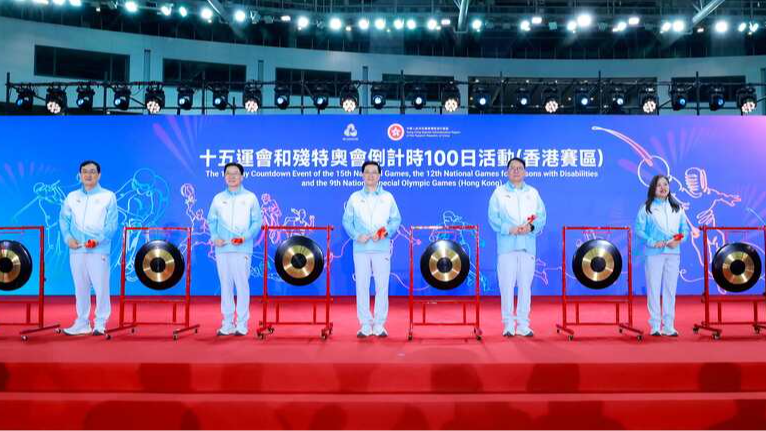

从发展动因来看,香港经济增长连升十季,是多项有利因素交织叠加的结果。私人消费持续复苏、盛事经济频繁举办,大型展览、国际赛事、演艺演出等活动带动人潮与商机,提振本地市道。楼市趋稳、股市回暖,增强投资者与市民信心,推动资金流动与财富效应。特区政府积极发展高增值旅游、文化创意产业,并不断优化营商环境,吸引外资企业重投香港。金融市场资本活动活跃,中资企业持续来港上市,巩固本地作为国际金融中心的关键地位。与此同时,新兴产业如创科、绿色金融、金融科技等快速发展,传统产业亦在数字化浪潮中加快转型升级。基础设施建设稳步推进,带动就业及本地投资气氛,整体经济活力不断增强。

尤其值得留意的是,2025年上半年本港商品整体出口货值按年上升12.5%,进口货值亦增长12.6%,反映外贸需求明显回暖,生产与转口活动同步扩大,供应链运作顺畅。出口增长为香港经济注入额外动力,亦彰显本港与内地及国际市场的紧密联系,凸显其作为国际贸易枢纽的地位依然稳固。

经济表现向好,为本港社会各层面带来积极变化。其一,增强了国际投资者与本地市场信心,有助吸引更多中外企业来港设点,推动资金流入、产业扩张与就业增加,形成良性循环;其二,企业经营改善带动就业与收入增长,市民消费意愿增强,进一步刺激本地内需;其三,稳健的经济数据有助香港在构建国内国际双循环战略中继续发挥“桥梁”与“门户”作用,进一步巩固国际金融、贸易、航运中心的地位;其四,随着经济增长,特区政府财政收入亦将随之增加,为持续改善教育、医疗、住房等民生领域提供更大空间。加上“一带一路”倡议和粤港澳大湾区建设的持续推进,香港正迎来前所未有的战略发展机遇。

推动科创金融民生改革

然而,值得警惕的是,部分市民反映对经济增长“有数字、无感受”,说明“真经济”与“感受经济”之间仍存在落差。这一现象提示我们,经济增长之下的结构性问题不容忽视。部分增长成果仍集中于个别行业或高收入群体,基层市民、中小企业、青年群体的获得感不足。产业结构偏重传统领域,新兴产业尚未规模化,经济融合度和包容性有待提升。与此同时,房价、教育及医疗负担沉重,公共服务体系资源配置不均,亦在一定程度上削弱了民众对经济改善的感受力。

如何在增长中提升品质、在复苏中强化包容,是香港下一阶段发展的关键命题。对此,特区政府应继续乘势而上,围绕高质量发展主轴,以改革创新为牵引,推动经济动能、产业结构、社会福祉同步跃升。

其一,要加快创新科技发展,真正将科研优势转化为产业动力。北部都会区作为香港经济新引擎,其定位不仅是土地资源的开发,更应是创新生态的集聚。应加快与河套合作区的协同发展,打造“前沿科研+成果转化”的跨境创新走廊,吸引创科企业、高端制造和科研人才集聚。

其二,要深化金融改革,拓展绿色金融、金融科技、虚拟资产与人民币国际化等前沿领域。作为国家金融对外开放的重要平台,香港应继续发挥“超级联系人”功能,服务国家所需,同时提升自身优势,推动资本双向流动,为内地企业“走出去”、海外资本“引进来”提供制度与平台保障,并加强监管与风险防控,进一步增强投资者信心。

其三,要坚持“以人民为中心”的发展理念,着力解决民生痛点。在住房方面,加快公营房屋建设,推出更多可负担、可持续的住屋选择;在医疗方面,扩充基层服务体系,提升资源配置效率;在教育方面,加强职业技术教育与终身学习体系建设,为青年提供多元发展路径,提升整体人力资本品质。

在推动高质量发展的过程中,香港也可积极借鉴内地经验,特别是浙江“八八战略”的实践成果,强调“民有所呼,我有所应,民有所呼,我有所为”,坚持“办实每件事、赢得万人心”,建立为民办实事的长效机制,回应群众急难愁盼。在改善民生、推动社会共治共用、激发群众主动性等方面,浙江经验为香港提供了可资借鉴的治理样本。香港可参考其理念和做法,建立普惠型公共服务体系,提升政策执行力,增强市民参与感与归属感。

加快人才培养和引进

“八八战略”还强调要尊重民众首创精神,释放人的创造力与主动性。香港正处于重塑经济结构的关键时期,更需营造有利于创新创业的社会氛围,激发市民尤其是年轻市民投身科技、文化、设计等领域的热情,培育全民创新、全民创富的社会价值导向。同时,推动治理现代化,增强政策透明度与回应力,提高特区政府服务效率,凝聚社会向心力。

其四,要加快人才培养和引进。人才是发展之基、转型之要。香港应深化教育体制改革,提升本地人才的国际视野和综合能力,同时优化人才引进与留才机制,吸引全球高端科技、金融、医学、教育等领域的人才来港发展。加强与大湾区其他城市、“一带一路”沿线地区的教育科研合作,构建区域创新共同体,推动人才、技术、资本跨境流动。

香港要把握增长势头,深化结构转型,完善制度建设,回应民众关切,才能在全球竞争中立于不败之地。

(作者系丝路智谷研究院院长、海南大学“一带一路”研究院院长,文章仅代表作者个人观点)

今日热搜

今日热搜

本周热搜

本周热搜

本月热搜

本月热搜

查看更多

查看更多