文|本刊记者 张清语

今年是东深供水工程运行六十周年。“水资源是民生大计,亦蕴含中华民族‘上善若水’、兼容并包的水文化。”香港特区水务署署长黄恩诺在本刊专访中表示,将进一步利用智慧水务系统便利市民,并采用多元方式宣传节水敬水意识,让香港成为展示中国先进水务技术及独特水文化的窗口。

解困香江:东江供水故事

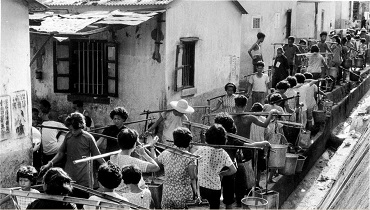

东深供水工程,全称东江深圳—香港供水工程,黄恩诺将其称为“一个真正的世纪工程”。1965年3月1日,东深供水工程正式开始向香港供水。该工程起源于香港对新水源的迫切需要,长期以来,香港一直是一个水资源极为短缺的城市,香港的早期供水主要依靠各个水塘及并不稳定的降雨量。1963年,香港出现重大旱情,全年降雨量为901毫米,远少于每年平均2,400毫米降雨量,香港旱情严峻,陷入严重水荒。香港政府当时因旱灾,而实施长达一年多的限水措施,最严峻时需要每四天供水四小时。黄恩诺署长提到,当时有些学校取消体育课,以减少学生的洗澡次数,水资源的短缺严重影响香港的民生和经济。

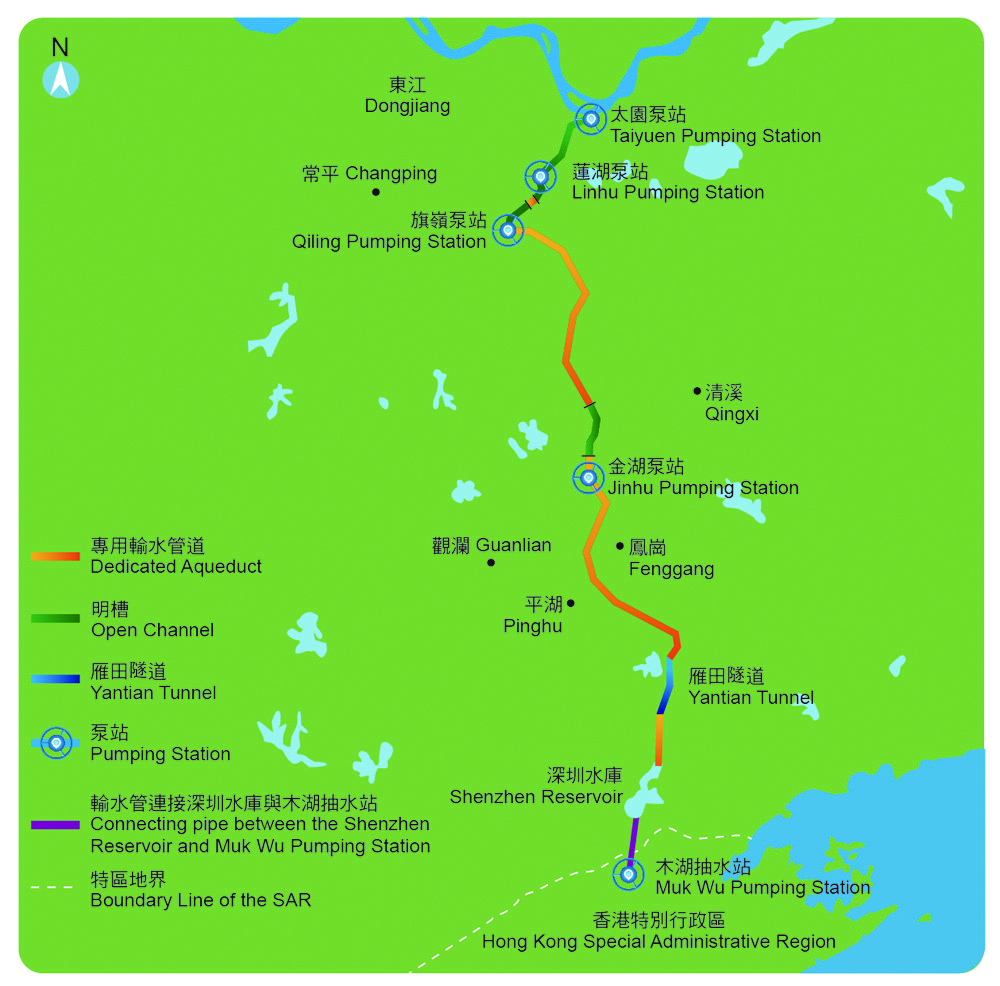

东江供水彻底改变了香港缺水的局面。香港政府和广东当局经多番磋商,终在1963年达成兴建东深供水系统的共识,并在同年年底,经时任国务院总理周恩来亲自批准,中央人民政府拨专款兴建。东深供水工程最终敲定的方案,是将原来由南向北流入东江的石马河,改造成逆流输水的人工运河。此运河跨越6座高山,经过多级泵站逆流提升,从海拔2米逐级抬高至46米,注入雁田水库,再将东江水经管道流入深圳水库。东深供水工程自1964年2月20日动工,在粤方日以继夜的努力下,大约一年时间就完成83公里长的供水工程。东深供水工程初期对港供水量仅为每年6,820万立方米。为满足不断增加的用水需求,东深供水系统于70至90年代期间进行过三次扩建,并在2000年初进行全面改造,合称“三扩建一改造”,令每年供水量上限提升至现时的8亿2,000万立方米,增长了12倍。补足本地集水量不足的缺口,确保香港纵使发生百年一遇的旱情,仍然可以维持全日供水。1981年,香港最后一次限水结束,随著东江水的川流不息、雪中送炭,香港终于摆脱了缺水的局面。

2021年4月,东深供水工程建造者群体被中共中央宣传部授予“时代楷模”称号。东江水来到香港后,香港则兴建大型抽水站、水管和隧道,将东江水分送到香港各区。黄恩诺指出,当时香港境内由邻近深圳的边境至大榄涌水塘的输水工程需建设管道,工人们及水务署的相关人员整整三个月都没有回家、住在工地。参与建设东江供水的两地人民为东江供水做出的贡献,值得被永久铭记。

绿色与智慧:科技赋能香港水务新生态

现时,每年供港东江水水量占香港淡水总用量七至八成,现行东江水供水协议以统包原则定明每年供水量上限为8.2亿立方米。如港方需要输入超过每年供水量上限的东江水,亦可根据需要与粤方商讨增加输入的东江水量至11亿立方米,维持香港的供水稳定。

黄恩诺表示,目前的香港用水来源已有较高的多元化程度。除东江水外,香港供水的两至三成来源于本地雨水,另有海水冲厕、海水化淡、再造水、中水重用这四种供水方式。将军澳海水化淡厂已经在2023年12月开始投产,为香港提供不受气候变化影响的水资源,最多为香港提供约5%的额外食水供应。石湖墟再造水厂亦已于2024年3月开始投产,为新界东北部地区(包括上水和粉岭)供应再造水作冲厕用途。安达臣道发展区的中水重用设施第一期工程亦已于2024年年底完成,并会在2025年开始按该区的人口发展逐步供应重用中水在区内作冲厕用途。多元化的水资源组合增加了香港供水的韧性。

未来,智慧供水系统将会让香港水务更为绿色、智慧。水务署已在2024年成立“数字水务办公室”,通过引入智能装置、数码孪生、大数据和人工智能(AI)等先进科技,全面优化供水基础设施的运作效率,进一步建设智能水务基础设施、智慧供水管网、数码监管水管工程,以及一站式水务署客户电子服务平台。此外,水务署亦会设立中央运作管理中心,用以全面管理供水系统,并成立水务署云端数据中心,确保数据安全。

“香港供水目前面临的问题主要是水压及节水。”黄恩诺提到,香港具有多山、高低不平的地理特性,为将水输送到高地,在地势较低的地区“爆水喉”的问题时有发生,且目前水压的变化难以预测。智能水务设施可以通过装设在水厂及管网等处的传感器收集数据,通过AI数据分析建设水利模型,随时监测、预测管网状况,最大程度地便利市民,可合理减少水泵用电量,通过安装智慧水表等方式亦可以进一步减少失水,使水务系统更为节能、环保。

滴水之重:国家水网中的香港角色

“科技之争即是水和能源之争。未来,随著香港在创科领域的进一步发展,用水需求量必定会进一步增长。”黄恩诺署长告诉我们,据保守估计,香港2050年预算用水量将达到十四亿立方米,比现在增加四成。除了东江供水可以解决的11亿(立方米)外,2024年初,珠江三角洲水资源配置工程已经正式通水,实现从西江水向珠江三角洲东部引水,亦为香港提供应急备用水源,使香港发展无后顾之忧。“香港也会进一步利用智慧水务系统做好节水工作。”

未来,香港水务与国家水网的合作将会越来越紧密。黄恩诺表示,他在3月初走访了上海、杭州、扬州、贵州等内地城市,探讨如何与这些兄弟城市进一步密切合作,分享、交流先进的水务经验。除智慧水务系统以外,黄恩诺亦提到香港与内地在“膜材料”方面的交流与应用,膜技术能够有效去除污水中的悬浮物、细菌、病毒、重金属离子等有害物质,出水水质高,让饮用水可达致世界上最严格的标准。黄恩诺表示内地此种先进水务技术将会尽可能地引进香港应用。“香港也是一个舞台、窗口,能够向世界展示我们国家强大的水务力量、先进技术及兼容并包的水文化。”黄恩诺提到,水务署会努力将最尖端的水务技术应用于香港,发挥香港的独特优势,让国家的水务技术发展能够辐射世界。4月1日,国际水务领袖高峰论坛在香港故宫文化博物馆举行。“这次论坛邀请世界著名水务专家们齐聚一堂,国际水协会、诺贝尔基金会、世界卫生组织等都会出席。”香港也将在此盛会上分享智慧水务与水质改善方面的经验,并举办水文化展览,向世界展现不争、以柔制刚、融合多元的中国水文化及水智慧。

“六十一甲子,2025年对东深供水工程来说是一个特殊的年份。”为了庆祝东深供水工程的六十岁生日,水务署举办了多样活动,向世界诉说中国水技术与水文化,更以多样化方式吸引年轻一代。“东江水供港60周年打卡挑战”活动,鼓励市民近距离接触多个与东江水相关的水务设施,提升他们对东江水输送系统的认识,完成指定“打卡”任务将有机会获得“滴惜仔”家族盲盒公仔。除了通过有趣活动提高市民节水意识及对东深供水工程的认识以外,水务署也将于今年7月组织由120位工程师、学生等人员组成的参访团“由南向北”探访祖国大地上的水利工程。黄恩诺表示,这是一种情感与技术上的“水循环”。

3月31日,在庆祝东江供水六十周年纪念典礼上,由香港本地艺术家马兴文创作的大型艺术装置在添马公园揭幕,约有十层楼高的全世界最大“水滴”亮相香港。“我们要将东江供水的历史与水的价值传达给所有人。”黄恩诺表示,“知水方能敬水,我们会将东江水的故事讲给市民听,更要把中国水故事说给全世界听。”

今日热搜

今日热搜

本周热搜

本周热搜

本月热搜

本月热搜

查看更多

查看更多