“江河汇流 遍弘海内”西藏日喀则萨迦唐卡艺术展将于明日起(9日)至15日,在香港西九龙高铁站 L1 层紫荆艺术展演空间举行。想知道都有哪些作品展出吗?想知道这些画作背后的故事吗?来接著往下看吧~

西藏日喀则位于祖国西南边陲、雅鲁藏布江和年楚河交汇处,既享珠穆朗玛峰之巍峨,又有喜马拉雅“五条沟”之秀丽。地处日喀则市以西的萨迦,是我国藏民族重要发祥地、祖源地之一,也是实现和维护祖国统一、促进民族交往交流交融、筑牢中华民族共同体意识的历史见证和光辉象征。

公元1244年,萨迦宗教领袖萨迦班智达携9岁的侄子八思巴从萨迦寺出发,历时3年抵达凉州(今甘肃武威),代表西藏地方与元朝中央政府举行会谈,并发表《萨迦班智达致蕃人书》,结束了西藏长达400多年的混乱局面,标志着西藏从此正式纳入祖国版图,实现了祖国统一。

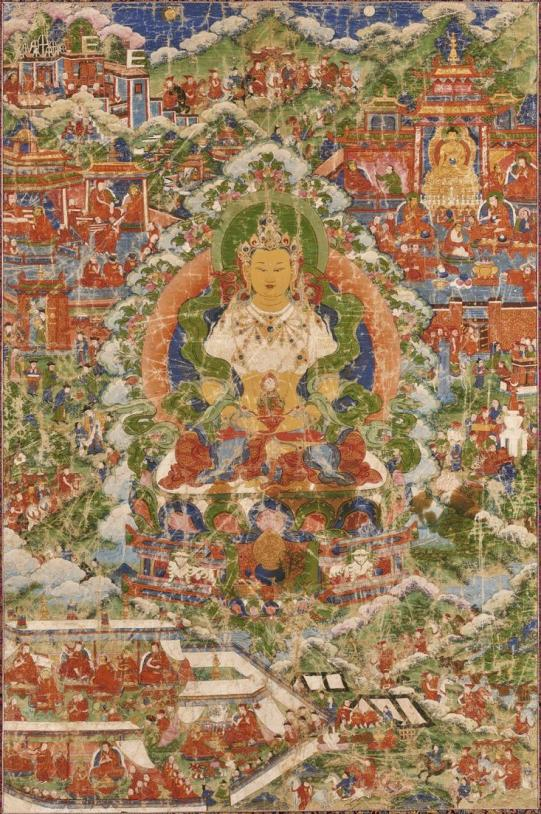

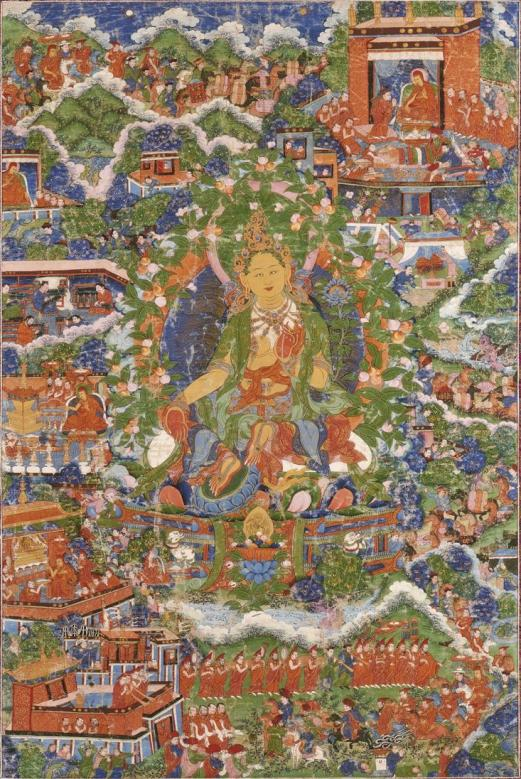

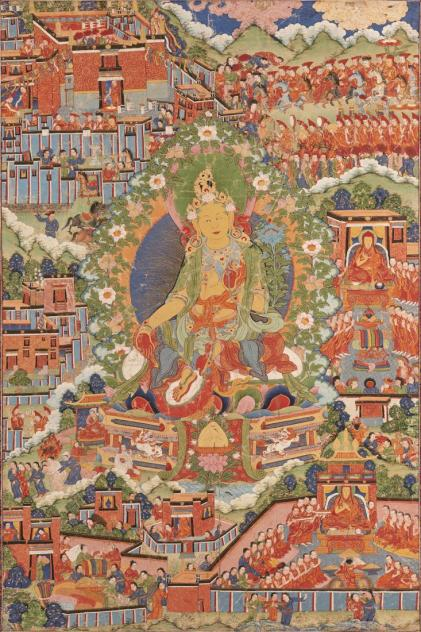

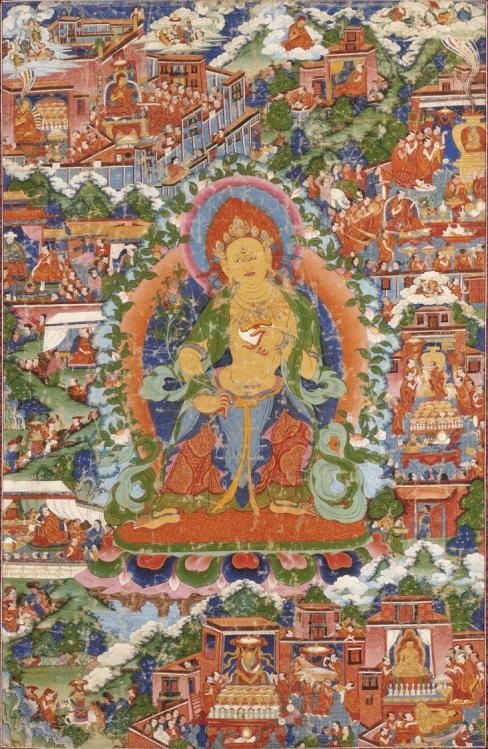

《八思巴画传》正是从这段故事起笔。明代萨迦唐卡艺术家从“凉州会谈”等波澜壮阔的历史篇章中取材,创作画传三十轴,叙述爱国高僧八思巴的生平,是西藏唐卡的代表性作品。

从今天的地图看,萨迦到凉州,有足足2500公里的路程,800年前道路艰险,长途旅行远比今天艰难。在第六轴《萨班和八思巴赴西凉图》里,画家熟练使用“近里出远”手法,利用队伍行进时的曲折、首尾人物变小等方式,表现行程千里,不同人物的瞻前顾后、马匹的姿态,反映旅途坎坷。

到达凉州仅4年后,萨迦班智达同蒙古皇子阔端相继去世。他们开创了祖国统一的格局,但真正夯实格局、建立长期制度的重大责任,落在了八思巴肩上。

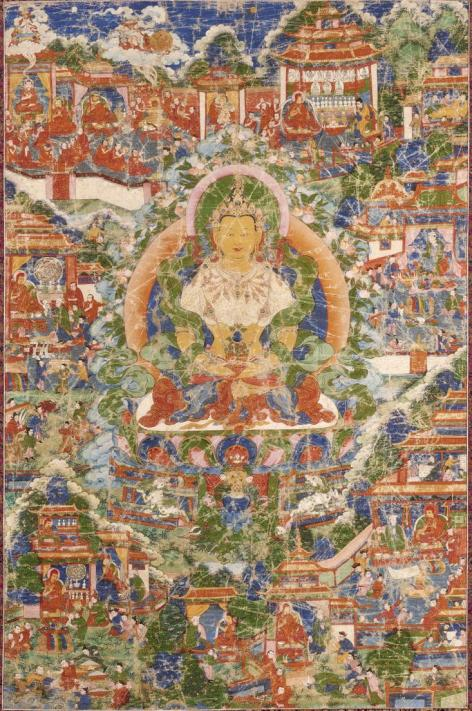

第七轴画面右下描绘了八思巴首次谒见忽必烈的场景。八思巴已熟练掌握了蒙语,阅读大量汉文典籍,忽必烈深深被其智慧折服,他与妻子先后接受了八思巴的灌顶,而此时的八思巴还没有受戒。

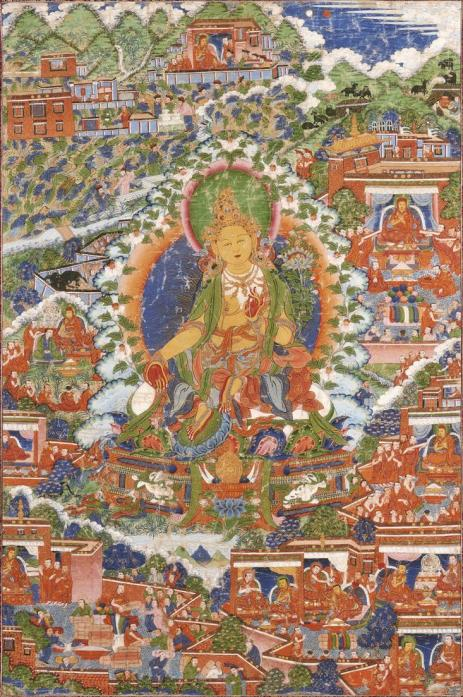

1255年,八思巴回到西藏,迎请那塘堪钦札巴僧格受比丘戒,才完成佛教出家僧人生活中最庄严的仪式,可见于第十一轴《八思巴受比丘戒图》。不久后,八思巴返回上都。1260年忽必烈即位,26岁的八思巴随即被封为国师,统领天下释教。

八思巴被皇帝委以重任,回到西藏地方定规建制。第十四轴《八思巴首次返回萨迦寺图》,展现了萨迦寺举行欢迎仪式,迎接国师归来的盛大场面。萨迦当地十分流行的索舞,据说就是当年为迎接八思巴所创作。

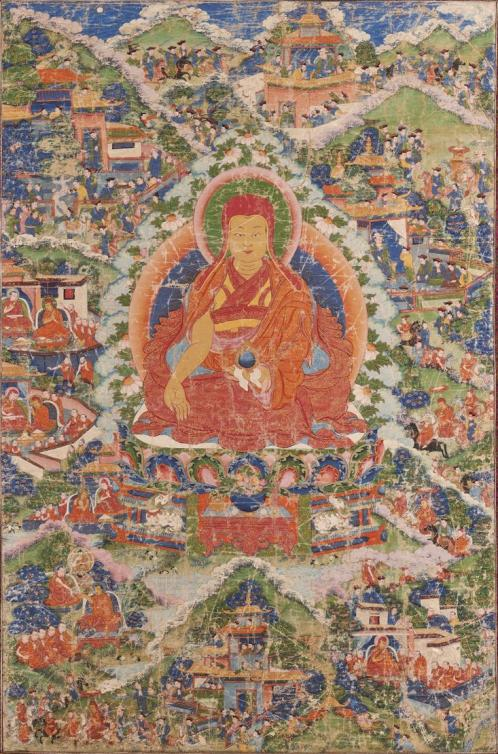

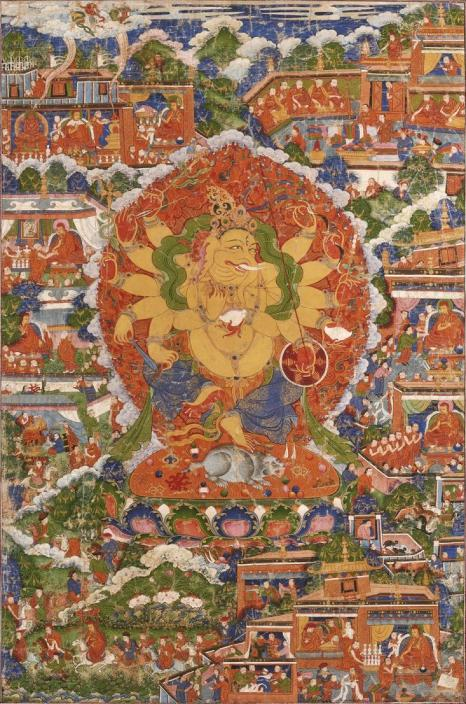

作为管理全国佛教、西藏事务的中央机构负责人,八思巴不仅为高僧们讲经、给百姓布施,还在在全西藏建制封官,将西藏编为十三“万户”,进行户口清查、划分民户、征收赋税、设立驿站、选拔官员、驻军戍守等工作,成为中央和西藏地方间的重要桥梁。第十五、十六幅作品,即是对八思巴此时期事迹的描绘。

第十八轴的呈现为:八思巴第二次向忽必烈授予密宗灌顶。其深受这位元朝皇帝的器重,1270年,36岁的八思巴又被册封为大元首任帝师,赐帝师之印。帝师自此作为元朝常设职位共历十四任。

次年,八思巴请求返回萨迦,并组织僧众搜集翻译大量佛教经典,完成了中国历史上第一部最完整的藏文大藏经,共八万四千部。如今,我们仍可以在萨迦南寺,看到这文化奇观:金汁银墨书写的经文累积起约高10米、长60米的世界最大经书墙,延续着前人的思维灵光。

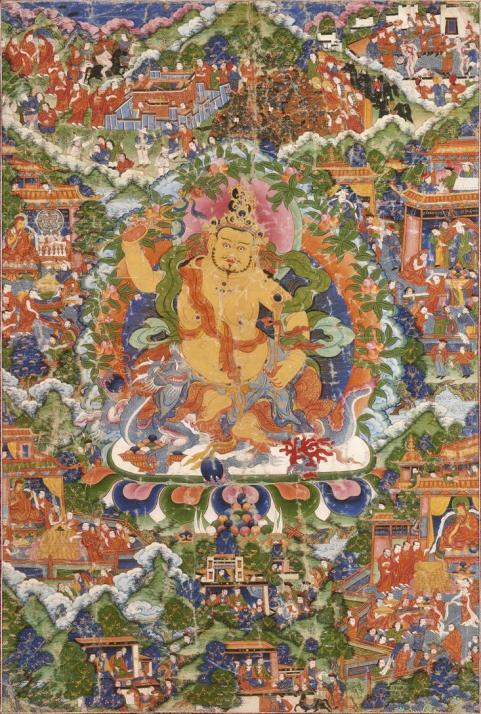

很难想象,如此遥远的山谷里,能走出这样一位影响全国的大人物,以至于在第十九轴可以看到,八思巴第二次离京返藏时,皇帝和京城居民都一起来为他送行;第二十轴里,萨迦僧俗热情恭迎八思巴法王回寺。明代艺术家在画面中极力渲染八思巴在朝廷中的重要地位,他获赠的礼品汗牛充栋,不可计数。

事实上也是如此,八思巴从汉地带回了大量珍奇异宝、金银瓷器、书画卷轴;他还把西藏地区和邻国尼泊尔的工匠带去元大都,让文化真正流动起来。萨迦艺术家们正是文化交流下的受益者,他们的作品中,融合汉藏艺术精粹,也显现出对汉、藏、蒙等多个地区不同风貌、生活的高度熟悉——从这一点上说,热心促进文化交流的八思巴功不可没。

第二十四轴中,当八思巴圆寂时,从萨迦到帝都,人们无不哀恸,忽必烈皇帝更是亲自痛悼。高僧远去,但他留下的精神、物质财富却激励了一代代人,这种身后的历史底蕴,在当代也孕育出一大批优秀的艺术家,继续传承着萨迦古城的伟大艺术传统。

在沪、藏、港三地文化旅游部门和机构通力合作下,本次展览征集《八思巴画传》珍贵复制品首次集中来港展出。展览还同步展出西藏文化遗产保护、当代艺术活动等领域的诸多成果。其中,西藏首个古建活化项目“吉本岗艺术中心”的文献资料系首次在港展出。

今日热搜

今日热搜

本周热搜

本周热搜

本月热搜

本月热搜

查看更多

查看更多