文|北京 于丹 高飞

“北京中轴线”始建于13世纪,形成于16世纪,历经逾7个世纪,形成今天这条世界上最长的城市轴线。北京中轴线上秩序井然、气势恢宏的城市建筑群,见证了影响中国都城营建传统两千余年的理想都城秩序。2024年7月27日,在印度新德里召开的联合国教科文组织第46届世界遗产大会通过决议,将“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”列入《世界遗产名录》。至此,中国世界遗产总数达到59项。

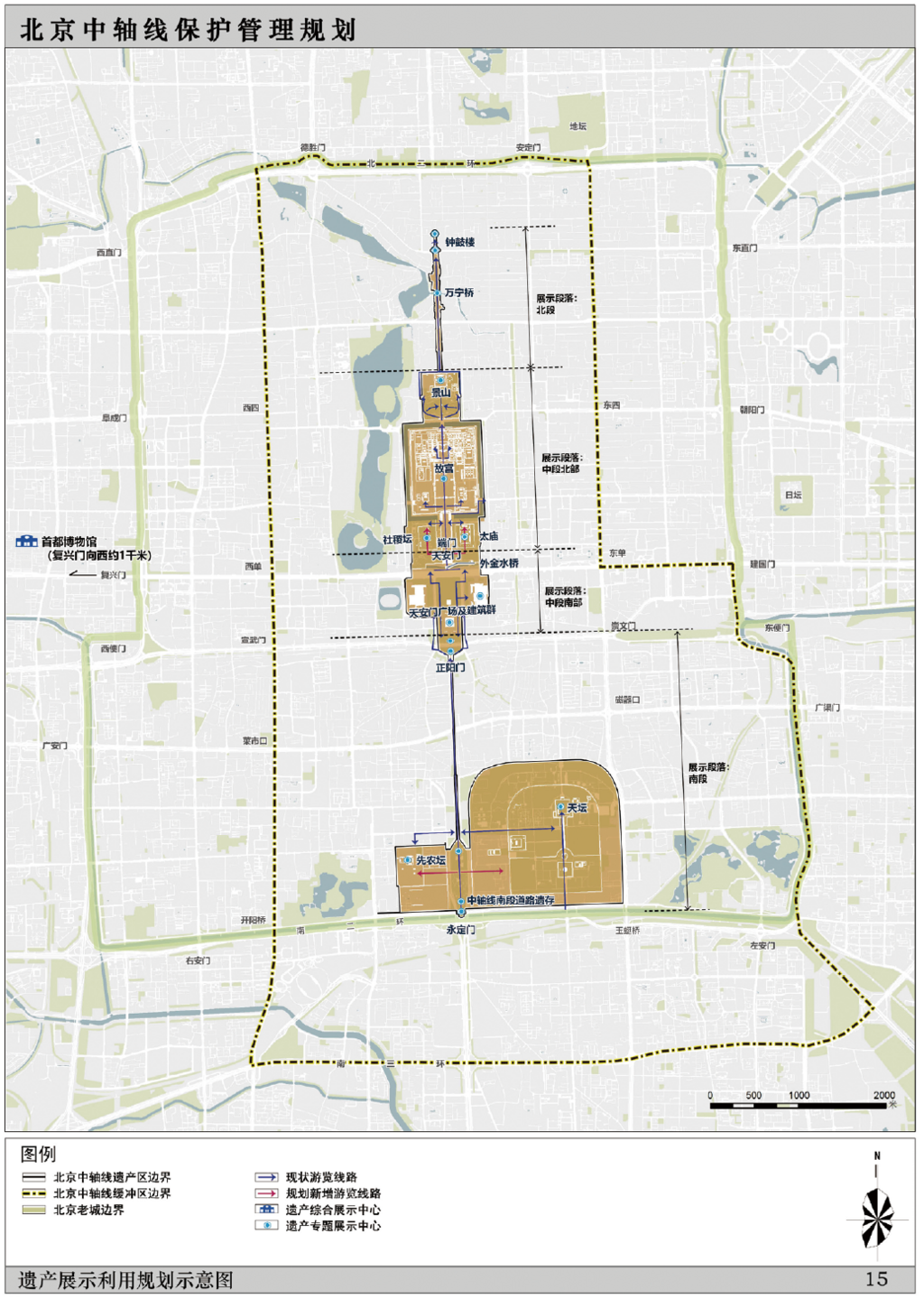

著名建筑学家梁思成于1951年4月在《新观察》上发表《北京——都市计划的无比杰作》一文,他曾如此形容北京中轴线:“北京独有的壮美秩序就因这条中轴的建立而产生。前后起伏左右对称的体形或空间的分配都是以这中轴为依据的。气魄之雄伟就在这个南北延伸、一贯到底的规模……有这样气魄的建筑总布局,以这样规模来处理空间,世界上就没有第二个。”北京中轴线是中华文明连续性、创新性、统一性、包容性与和平性的有力见证。据《周礼·考工记·匠人》记载:“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝后市,市朝一夫……”。元大都的选址、格局、城市形态和设计体现了《周礼·考工记》所记载的理想都城范式,展现了中国城市规划传统,也见证著北京城市的发展演变。北京中轴线包含15处遗产构成要素,涵盖古代皇家宫苑建筑(景山、故宫、端门)、古代皇家祭祀建筑(太庙、社稷坛、天坛、先农坛,分列中轴线东西两侧)、古代城市管理设施(钟鼓楼、正阳门、永定门)、国家礼仪和公共建筑(天安门、外金水桥、天安门广场及建筑群)、居中道路遗存(万宁桥、中轴线南端道路遗存)5种不同类型的历史遗存。遗产区面积589公顷,缓冲区面积4,542公顷。

天人合一:追求天人和谐共生的哲学理想

“北京城中轴线的最北端,屹立著古老的钟鼓楼。鼓楼在前,红墙黄瓦。钟楼在后,灰墙绿瓦。鼓楼胖,钟楼瘦。尽管它们现在已经不再鸣响晨钟暮鼓了,但它们映入有心人的眼中时,依旧巍然地意味著悠悠流逝的时间。”这是作家刘心武在小说《钟鼓楼》中对北京中轴线上这两处地标建筑的生动描述。钟鼓楼坐落在北京中轴线北端,是钟楼和鼓楼的合称。鼓楼、钟楼南北纵置,两座建筑之间由长方形广场连接。鼓楼初名齐政楼,是用于计时、报时的“更鼓谯楼”,取自《尚书·舜典》“在璇玑玉衡,以齐七政”(日、月、金、木、水、火、土星)之意。钟楼报时俗称“紧十八,慢十八,不紧不慢又十八”,快慢相间,反复两次,共计108下。古人认为108是圆满的数字,用108声代表一年。一年有12个月,24节气,72候(古人把五天称为一候,六候为一月,一年七十二候),这些数字相加正好也是108。“暮鼓晨钟”,宣示著一个国家的作息时间和井然秩序,体现了人与自然规律的顺应和尊重,是“天人合一”思想的体现。

《礼记·郊特牲》记载:“地载万物,天垂象,取财于地,取法于天,是以尊天而亲地也。”北京中轴线不仅体现儒家所崇尚的礼乐文明,还有对“象天法地”“道法自然”的实践。故宫东南侧的太庙与社稷坛以严整对称的规划格局体现了《考工记》所载“左祖右社”的规划范式。太庙是明清两代的皇家祖庙,也是中国现存最完整、规模最大的皇家祖先祭祀建筑群。作为重要的国家礼制建筑,供奉著皇帝的祖先及宗室和有功的大臣,是中国祖先崇拜文化传统的物质载体。现今,太庙作为北京市劳动人民文化宫对外开放。

社稷坛位于故宫西南侧,与太庙规划格局相对。社稷坛由内外两重坛墙围合成环套式院落。社稷坛供奉社稷之神,是中国现存最为完整的古代皇家祭祀太社(代表土地)和太稷(代表谷物)的祭坛,反映出中国传统文化中对国土的认识和崇拜,以及祈求国家政权与疆土永固的愿望。社稷坛作为北京第一处转变为城市公园的皇家建筑,展现出北京中轴线公众化的转变历程。

天坛位于北京老城外城东南部、正阳门外东侧,与先农坛呈东西对称,突显出中国传统都城规划对礼仪的尊重与强调。天坛作为世界上现存最大的古代祭天建筑群,是明清两代皇帝“祭天”“祈谷”的场所。天坛由内坛和外坛两部分组成,内坛是祭天礼仪的核心空间,内坛分为南北两部。北为“祈谷坛”,用于孟春祈祷丰年,中心建筑是祈年殿。南为“圜丘坛”,专门用于“冬至”祭天,中心建筑是一巨大的圆形石台,名“圜丘”。“礼莫重于祭,祭莫大于天”,天坛供奉昊天上帝,以及与天有关的日、月、星辰和云、雨、风、雷诸神,承载著明清两代国家祭天礼仪与文化传统。

先农坛原名“山川坛”,是明清两朝帝王祭祀先农神和举行亲耕典礼的地方。亦由内坛和外坛组成,内坛祭祀建筑包括先农坛祭坛、耤田、观耕台与太岁殿建筑群。外坛设有神祇坛、庆成宫。先农坛是现存中国古代规模最大的皇家祭祀农神之所,供奉先农、太岁、风云雷雨、山岳海渎等神祇,展现出中国传统社会重农尊祖及祭祀先农的礼仪传统。在先农坛太岁殿内的原隆福寺遗存藻井,被誉为“稀世国宝”,造型上圆下方,对应中国古代“天圆地方”的宇宙观。藻井最上方是一幅直径近2米的星象图,上面共绘有1,400颗星星,体现了古人通过观察星象预测天气、指导农事、制定历法与自然相互依存的关系。

何以为“中”:择中而立、中正平和的哲学思想

在农耕文明中,土地里不仅生长著粮食,还生长著中国人的伦理观念和家国归属。冯友兰先生在《中国哲学简史》指出,古希腊是一个城邦国家,而中国是家邦式社会。张岱年先生在《中国文化概论》认为:“中国地处温带大陆,温带气候适中,就使中国民族形成温和的性格,在天人之际和人伦的关系上采取持中的中庸态度。”农耕文明里的平衡协调,不仅使得万物生长,还形成井然有序、共生共荣的文明。“致中和,天地位焉,万物育焉。”《礼记·中庸》将“和”视为“天下之达道”,让农耕民族的生活观念升华成哲学理念、美学概念、伦理道德观念,并成为中华文化的核心范畴和主导精神。

北京中轴线不仅统领著城市的发展格局,还体现了中华民族在文化地理、社会伦理的择“中”观念运用于都城营建的长期实践。在联合国教科文组织第46届世界遗产大会上,联合国教科文组织世界遗产委员会认可“北京中轴线”的完整性、真实性和保护管理状况,及其作为文化和政治中心对中国社会发挥持续的作用,认为“北京中轴线”代表了世界城市历史中的一种特有类型,其所体现的中国传统都城规划理论和“中”“和”哲学思想,为世界城市规划史作出重要贡献。中国历代都城建设以“中”“和”为基准,形成以中轴线为核心的城市规划布局。从隋唐长安到北宋汴梁、金中都、元大都、明清北京,都继承和发展了这一理念。这一理念不仅贯穿了几千年的城市发展史,还成为连接历代古城的文化纽带,使得每座历史城市之间能够跨越时空进行对话,共同构筑具有系统性的古都历史文化整体。

故宫(紫禁城)堪称“中轴线上的中轴线”,也是最有代表性的中华文化象征之一。其中,占据著中轴线最重要位置的外朝前三殿,以太和殿居首、中和殿与保和殿接连在后,三者均立在呈“工”字形的同一座平面的三层石台上。永乐年间,三座大殿的名称分别为“奉天”、“华盖”和“谨身”。明嘉靖年间更名为皇极殿、中极殿和建极殿。清顺治年间改称太和殿、中和殿和保和殿并沿用至今。太和殿即民间所谓皇宫中的“金銮宝殿”,是紫禁城内体量最大、等级最高的建筑物。太和殿是明清两朝皇帝举行登基、大婚、命将出征以及节庆朝贺等盛大典礼的地方。屋脊两端安有高3.4米的大吻,簷角安放10个走兽。太和殿前有宽阔的月台,称丹陛。月台上陈设日晷、嘉量、铜龟、铜鹤、铜鼎,表示国家一统时间与空间之度量衡,象征著皇权的至高无上和国祚绵延永久。“太”是伟大的意思,“和”意为和谐,蕴含普天下和谐的深远宏旨。中和殿位于太和殿和保和殿之间,中和殿的“中和”二字取自《礼记·中庸》:“中也者,天下之本也;和也者,天下之道也。”“中和”意味著凡事要做到不偏不倚,恰如其分才能使各方关系得以和顺。中和殿留给后人的,不仅是建筑艺术、多元功能,更重要的是“中和”的智慧。保和殿是三大殿中唯一一座既是“殿”又曾是“宫”的宫殿。作为“殿”,发挥政治和行政功能;作为“宫”,具有皇帝居住和生活的功能。“保和”二字出自《易经》,意为“志不外驰,恬神守志”,意为保持心志纯一,共享天下万物和谐。保和殿还有举行殿试的功能,也就是举办国家考试的场所。三大殿名称中都包含了一个“和”字,三大殿区域还有协和门、熙和门,也以“和”字命名。而后三宫是乾清宫、交泰殿、坤宁宫三宫及其相关区域的总称,亦与“和”密切相关。

“乐者,天地之和也,礼者,天地之序也。和故百物皆化,序故群物皆别。”北京中轴线两侧的国家礼仪建筑,承载著中华民族的礼乐文明。古代举行祭祀天地、先农、社稷、祖先等国家礼仪时,多要奏中和韶乐。中和韶乐包括多个乐章,而且在不同历史时期有所差别,但多以“和”“平”命名。如明朝嘉靖十年的《祈谷乐章》包括中和之曲、太和之曲等;清乾隆十一年的《圜丘九章》包括始平、太平等。在礼乐文明的细微之处,表达了尊重天道和自然规律,建立和谐社会,实现大同的治国思想,体现出中国传统文化所追求的理想境界。

生生不息的时空轴:成长著的北京老城脊梁和灵魂

“周虽旧邦,其命维新”“苟日新,日日新,又日新”“富有之谓大业,日新之谓盛德”,“新”在中国文化中不仅意味著变化,更意味著在时代中创造性转化和创新性发展的意义和价值。北京中轴线重要节点的平面布局以模数化的比例关系形成强烈的层次与韵律的表达,以居中和对称的布局方式与形制设计展现出严谨秩序中蕴藏的差异与变化,以对景和框景等中国传统景观设计手法塑造出不同区段错落有致的景观意趣,成为中华文明与时偕行、历久弥新的典型例证。梁思成在《千篇一律与千变万化》中写到:“谁能不感到,从天安门一步步走进去,就如同置身于一幅大‘手卷’里漫步;在时间持续的同时,空间也连续著‘流动’。那些殿堂、楼门、廊庑虽然制作方法千篇一律,然而每走几步,前瞻后顾,左睇右盼,那整个景色,轮廓、光影,却都在不断地改变著,一个接著一个新的画面出现在周围,千变万化。空间与时间、重复与变化的辩证统一在北京故宫中达到了最高的成就。”

明代北京中轴线与元大都中轴线重合,但在建设和布局上也有创新之处。首先,许多沿中轴线对称分布的建筑多使用左右、东西、文武等对称性很强的语词来命名。比如东直门和西直门,左安门和右安门,崇文门和宣武门等。其次,在“左祖右社”和中央衙署的安排上,明代将太庙和社稷坛置于皇城内、宫城前,紧靠中轴线。明代在皇城外修建广场和千步廊,按照东文西武的原则安排中央官署机构。再次,明嘉靖年间修筑外城,将外城城门永定门安排在内城中轴线向南的延长线上,此前业已存在的天坛与山川坛(后改称先农坛)则分布于东西两侧,不仅使中轴线得到延长,而且使“左右对称、中轴突出”的格局进一步彰显。清代在景山的原明代山殿基址上兴建绮望楼,创造性地将至圣先师孔子置于中轴线上,更加突出中轴线地位,丰富了中轴线的文化内涵。1925年,故宫博物院的成立标志著北京中轴线开始公众化。从此,北京中轴线上的宫苑建筑和祭祀建筑,逐渐转变为面向公众开放的博物馆或公园。

新中国成立后,延续了北京中轴线居中、对称的布局原则,改建并形成天安门广场、人民英雄纪念碑、毛主席纪念堂、人民大会堂、中国国家博物馆共同构成的天安门广场及建筑群,其建筑与景观展现出中国20世纪中叶对民族风格城市规划和公共建筑发展的探索与创新,并成为国家活动和人民文化活动、大型庆典活动的举办地,成为国家礼仪文化传承的见证。之后在北京中轴线南北延长线上建设鸟巢、水立方、中国共产党历史展览馆、国家会议中心、大兴机场等大型建筑,体现既延续北京中轴线作为都城规划设计基准线的历史传统,又根据北京的自然和人文社会环境变化而增加新的内容,赋予新的内涵,从而直到今天仍然具有强大的生命力。

北京中轴线上还萦绕著生生不息的人间烟火与人文创新。北京中轴线周边聚集著多家百年老字号。位于大栅栏的内联升始建于公元1853年(清咸丰三年),以制作千层底布鞋而闻名。近年来,通过推出副线品牌、联名、跨界等方式不断吸引年轻人的注意。推出的《只此青绿》联名款布鞋展现了中国传统美学,副线品牌“大内联升”部分款式鞋履充满时尚潮流色彩。“谦祥益”是创建于清朝道光年间经营丝绸的一家老字号。晚清时期,谦祥益老字号的5处店铺都在北京中轴线上。今天的谦祥益丝绸店位于前门大街北口,位于北京中轴线缓冲区范围内。老字号一直伴随著北京中轴线的发展演变和生活方式的变迁而创新。北京中轴线周边还有数百所会馆。近年来,通过腾退再利用,百年会馆或上演“会馆有戏”再奏弦音,或以文化空间等形式重焕新生。2021年北京发起“数字中轴”项目,运用大数据、云计算、人工智能等技术,推动文化遗产数字化保护与传承。通过“云上中轴”小程序连接大众,招募北京中轴线“数字打更人”等方式,以线上线下的方式让公众参与记录和保护文化遗产,实现历史文化与现代生活的深度融合。当前,故宫博物院藏品总目达到1,863,404件,数字文物库达103,706 件,通过数字化方式为公众提供更便利的方式了解文物。

“观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下”,中轴线所承载的是一个古今交融的大国首都的历史,是5,000年中华文明延绵不绝的历史文脉。这条绵亘了七百年的北京中轴线一直在生长:元代约3.7公里,明初4.8公里,明嘉靖年间7.8公里。今天北京的城市轴线向北延伸至燕山脚下,向南已延伸至北京大兴国际机场。申遗成功是新的起点,北京中轴线还将切实履行《保护世界文化和自然遗产公约》,在文物建筑保护修缮、应对自然灾害影响、鼓励社区居民参与、科学引导旅游发展、提高阐释展示能力等方面持续发力。这也将是加强与国际组织和各缔约国的交流合作,推动文明交流互鉴、构建人类命运共同体的新平台。林语堂在《老北京的精神》中曾感叹道:“什么东西最能体现老北京的精神?是它宏伟、辉煌的宫殿和古老寺庙吗?是它的大庭院和大公园吗?还是那些带著老年人独有的庄重天性站立在售货摊旁的卖花生的长胡子老人?人们不知道。人们也难以用语言去表达。它是许多世纪以来形成的不可名状的魅力。或许有一天,基于零碎的认识,人们认为那是一种生活方式,那种方式属于整个世界,千年万代。它是成熟的、异教的、欢快的、强大的,预示著对所有价值的重新估价——是出自人类灵魂的一种独特创造。”不断传承和焕新的北京中轴线在生长中更加丰富、立体和多元,它们共同组成了恢弘壮丽的城市脊梁和灵魂,历经百年风雨岁月,共同诉说著历史的故事,见证著社会的发展。

(作者于丹系著名文化学者,北京师范大学教授、博士生导师;高飞系北京师范大学文化创新与传播研究院助理研究员,本文发布于《紫荆》杂志2024年12月号)

今日热搜

今日热搜

本周热搜

本周热搜

本月热搜

本月热搜

查看更多

查看更多