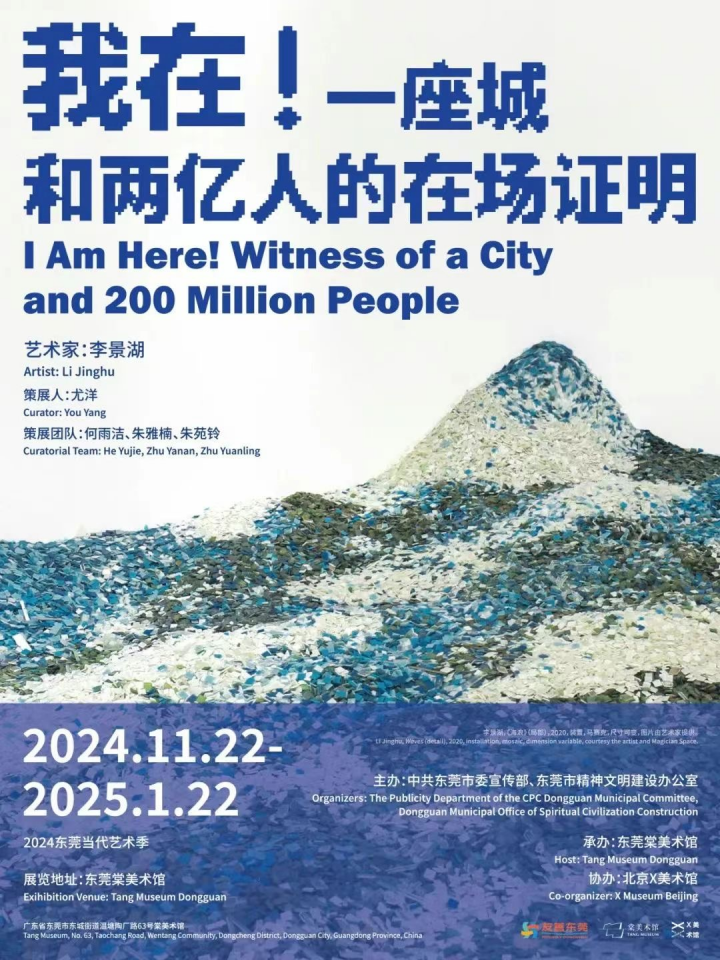

紫荆杂志(记者彭彦)11月20日东莞报道:2024.11.22 至2025.1.22,“我在!一座城和两亿人的在场证明”主题展将于东莞棠美术馆开展,这场盛展由中共东莞市委宣传部、东莞市精神文明建设办公室主办,东莞棠美术馆承办,北京X美术馆协办。这是艺术家李景湖的个人作品展,策展团队成员有尤洋、何雨洁、朱雅楠、朱苑铃。

本次展览回顾李景湖近年来的创作,也希望对东莞的变迁作出一次注解。展览中,构成作品的物品或物象,体现著东莞制造业的发达,象征著居民从田园牧歌走向厂房与楼宇;而作品之外,“寻找2亿分之一——《东莞东》邀您故地重游”特别策划回顾展通过图文、影像、出版物等资料,勾勒出过去四十余年间在东莞停留、谋生、扎根的两亿人的具体身影。一座城与两亿人双向奔赴、互相成就的时代故事,书写东莞在伟大的改革开放进程中,创造“人产城文”共情共进的新工业文明传奇。

展览于2024年11月22日至2025年1月22日公共展出。展览还将组织开幕交流会,邀请美术馆和城市更新领域的专家来访东莞,进行考察、交流和研讨。展览期间,还会发布由谢谢、郑筠编辑的画册。

本次展览“我在!一座城与两亿人的在场证明”里的所有作品,正是来自于东莞这座城市中共同成长的两亿人一起完成、共同目睹的“现场”。从彼时至今日,李景湖的灵感一直来自于城市的大生产场域,他的作品的主题与应用材料大多援引自东莞生活的现实经验,以敏感的视角去表征城市在现代发展中的连续性与节奏,并试图提示出那些未曾被照亮,但孕育著个体生命潜力的瞬间。

2002年,三十岁的李景湖辞去美术教师的工作,从深圳回到东莞。这个时刻成为他找寻自我并重拾艺术家身份的节点。返乡后,李景湖在日常工作与生活中,见微知著,形成自身创作实践的路径与悬鹄,对当代艺术的困惑随之消散。2006年,他于深圳雕塑院举办首次个人展览—“没问题”,展览只开放一天半,等广东地区的朋友都来看完以后,随即闭幕。正如展览题目所昭示的状态,一种轻盈而果断的态度贯穿于李景湖的长期实践:不以满足某种外界期待为目标,而是为解答自己所探求的问题。伴随著首次个展的结束,李景湖关注的面向由内心转为周围的事物。作为东莞改革开放壮阔进程的亲历者,李景湖开始将个人叙事放置在社会变迁的语境里思考和呈现。

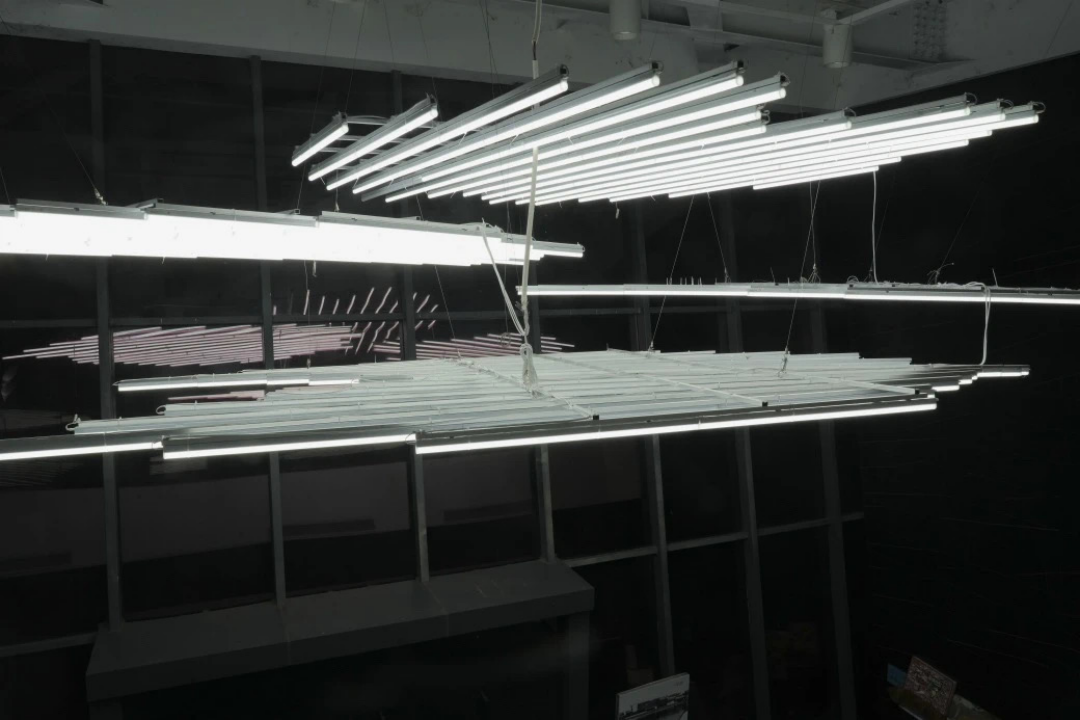

李景湖习惯用自然景观来命名作品,使随处可见的现成品材料在这种反差中被寄予新的意涵。比如,在《白云》中,他将工厂顶棚常用的日光灯管拼接成云朵的形状,悬浮在展厅上空,那些曾照亮工厂车间工人身体的光线,成为了一种集体经验的诗意体现——李景湖创作的材料物质性,一部分是联系著特定的生产生活情景的媒介,如马赛克瓷砖材料与南方的工业史密切相关,它最常用于九十年代大量建造的工厂、宿舍、出租屋外墙,具有时代的象征意义,又如《太阳如常升起》中的不锈钢餐具,忽而召回了我们对于食堂的记忆;另一部分作品材料则具备通约性(commensurable)——人工制品经过重复的排列,终转换为日积月累的情感并显露出来,它们凝结了生产者手掌的温度与使用者的目光,指向太阳、山水和星辰,化身为可以自在欣赏的悠然风光。

李景湖的作品自身成为一个接一个“创造性时刻”的连续,作者的观念、感觉与领悟渗透在每个创作周期内,进而构成重复与差异。重复性、差异性与观众的日常生活节奏共振,也与所在城市的更新形成互文——观众的视线和身体,与作品同处于“当下”(actual),好像《瀑布》中,多台手机屏幕串联起不同水龙头口倾泻而下的水流。这种临时性的“当下”或者“刺点”(punctum),区分了艺术与绝对的重复,也连接艺术与马不停蹄地轮转的现实世界。这些作品的原型和材料,来自东莞城市发展中一个个真实的场景,承载记忆与生存经验,象征著人的在场。在展览中,观众的目光也在照亮著作品所代表的那些瞬间,从而创造个人与作品的移情关联。

从日常破题,展览映射著两亿东莞人普遍的情感—对于美好与进步的向往。美好与进步的背后是迁徙,个体的自我,在不断流动的过程中重构。李景湖的部分作品,正写照出个人与集体之间的温存与包容,比如在《陪伴》中,一对对瓷砖拟人地依靠在一处,似乎正在互相支撑、彼此安慰。东莞的变化影响著无数个体形成新的身份与生活轨迹,这些从天南地北涌入城市的人们,在快速的更迭中,像李景湖作品中的各个元素一样,不断地自我调试、更新、组合,有人选择离开,有人留下组建家庭,他们的痕迹融入这座城市的肌理,成为东莞的“新生部分”。

李景湖始终坚持在并非当代艺术重镇的家乡创作,让作品持续得到海内外策展人的关注,数次亮相于大型美术馆展览和双、三年展,通过其个人创作,构建起艺术世界对于一座城市文化情景的想象、探索和实践,这样的艺术家之路,在中国的艺术界并不常见。本次展览的主题“我在”,就是对于这一“在场”的强调。或者说,正是因为李景湖的“在”,成为艺术界了解东莞的一扇窗,这座正在生长的城市为艺术家的创作提供土壤,而艺术家的创作也为城市居民对过去的审视、当下的认知与未来的畅想注入新的视角与可能性。

1972年出生于广东东莞,现工作生活于东莞长安。李景湖的创作集中于装置与雕塑,擅长于将日常生活元素与时代大潮下的个人历史相融合。通过对社会、工业化进程的持续反思,李景湖的作品试图捕捉及超越集体性与个人表达之间的界线。

主要个人展览包括:“我在!一座城和两亿人的在场证明”,棠美术馆,东莞,中国(2024);“陪伴”,魔金石空间,北京,中国(2019);“久别重逢”,会合点当代艺术空间,东莞,中国(2018);“艺聚空间”单元,巴塞尔艺术展香港展会,香港,中国(2017);“时间就是金钱”,魔金石空间,北京,中国(2014);“效率就是生命”,魔金石空间,北京,中国(2014);“雪人”,箭厂空间,北京,中国(2010);“森林”,观察社,广州,中国(2009)。

今日热搜

今日热搜

本周热搜

本周热搜

本月热搜

本月热搜

查看更多

查看更多