文 | 栗强

茶之为物,三生轮回,每一次都方生方灭,方灭方生。自泥土中汲取营养,滋成芽叶,是第一段。纤灵之手将其摘下,初段便终结,并立即进入到和制茶人相生相伴的第二期生命历程。而和每位爱茶人最为密切相关的,却还还要等到再下一世,茶品在沸水释放茶汤,给人们带来鲜爽愉悦的品饮体验,留下茶渣,重新进入泥土,再次投向树根的怀抱。

从乾茶到茶汤,这是茶叶生命里最精彩而壮烈的篇章,却也是大家都熟悉的形式----从包装中把茶取出,放入容器,加上开水,自己随饮随添,或和宾客分而饮之。将乾茶加工为茶汤者,是品茗者中的一位成员。这还有什么好说?但如果走进中国古代表现饮茶情形的图像世界中看一看,就会发现另外一番情形。

为了行文方便,我们不妨先明确一下称呼,把将乾茶加工为茶汤的人,和饮用茶汤的人分别称呼为备茶人和饮茶人。和现如今备茶人和饮茶人同处一席,共同品饮的“备饮合一”、“备饮同席”相反,古代图像里的饮茶场景,画面上大多数情况下不表现备茶人喝茶,而是“备饮分离”的-----备茶人往往在距离茶席较远处制作、加工茶汤,不和其他饮茶者共聚一处。我们举故宫博物院“茶世界”特展上的几组作品为例。

我国古代文人士大夫的饮茶

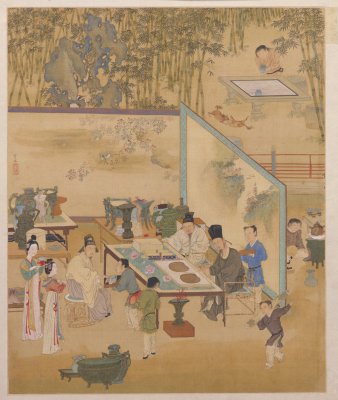

重头展品宋人“春宴图”在表达备茶者上最有特色。此图虽以唐代十八学士为主题,但其内容却是表现宋代情形。

画面中与茶饮相关的局部集中在两处,一处为多位学士在宴桌上品饮,另一处是数位仆僮衣饰的备茶人在茶床及地炉周边制作茶汤,两段间隔著备酒场面。引人注目之处在于宴桌上只有茶器并无酒具,笔者推断是在描绘酒席已过,茶席初兴的时刻。主要依据包括备酒部分呈现出收拾酒具的样子,以及在场多位学士表情微醺,甚至有人不胜酒力,以热巾拭面,或要仆僮捧来容器以承其呕吐[另一种推断是备酒场面与宴桌之间原有一段饮酒场面,被古人截去。这是中国美术学院毛建波老师提出的,依据是宴桌与酒桌之间有明显接缝痕迹存留。笔者在展览现场蒙毛老师告知此种看法,特表感谢。]。

在一众不设坐具,亦不饮茶,仆僮衣饰的人物里,有一位和服务人群相同服饰的饮茶者,坐在远离宴桌的茶床边圆凳上,手握茶盏,做尝饮状。学士们面前都有盏托相配,该人却是有盏无托。笔者推测这位不和其他饮茶者共饮,而在制作加工茶汤处自行尝取的人物,或许是宋代官设“四司六局”,特别是“茶酒司”组织形式中承担备茶首领职位的人物,可谓是最早出现在茶事活动中“专门负责美”的代表形象。全图表现,完全就是“备饮分离”的,备茶和饮茶的行为分离,备茶和饮茶的人物也分离。

明代作品,可以举仇英《竹院品古》图为例。前者描绘宋代苏轼、米芾等人品赏古玩的情景,场面热闹,色调明快,三位品古者兴趣勃勃,神情专注,隔扇屏风画精致生动,竹丛长势茂盛,棋盘、茶台照顾周到,画面活泼欢悦的气氛。值得注意的是,作品不光呈现出饮茶、备茶各自隔开的样式,而且画面出场人物总计多达十一位,准备的杯盏却只有三套,这是专门针对三位文士安排的,其他各位,甚至包括备茶者本身,都不在计划之列。

情形与清代《胤祯耕织图》之“持穗”场景如出一辙,观赏者不难发现,谷场边上正在蹲地沏茶的备茶者已经为在谷场中劳动的四人准备好了茶杯,一只单列,另外三杯成组摆放。似乎是分别为身著紫衣正面朝向观画者的雍正皇帝与其余三位穿米色、褐色、青色服装的持穗者准备的,却独独没有自己所使用的茶杯。

故宫《茶世界》文化特展中,共有约40件展品画面表现了中国古代饮茶场景,绝大部分场景都高度一致。不光是文人和宫廷主题的绘画如此,就算是在小件的工艺品上和墓穴之中,只要是表现备茶、饮茶的内容,也是同样。工艺品如“明时大彬款紫砂胎剔红山水人物图执壶”和“清代竹雕仕女消夏图笔筒”。执壶开窗呈现了主人倚案坐在松下休闲品茗,侍者自远处炉旁端茶前来的画面,同样是只在主人面前陈放茶杯,侍者辛勤奉茶,却无可供品茗的杯盏。笔筒则在筒身上以去地浮雕手法,刻绘出一位安居榻中的华服女主挥扇侧首,边听坐于绣墩者读书,边等待左方扇火备茶女子奉上佳茗。墓穴的情况包括有“唐三彩围炉煮茶坐俑”、“金墓仕女图画像方砖”和北京市石景山区八角村金墓、内蒙古赤峰市元宝山元墓、河北省张家口市辽代张匡正与张世卿墓里的备茶图壁画等,画面中往往只有备茶者而无饮茶人出现,这当然是因为此处的饮者就是埋藏于地下的墓主本人。再现俗世场景,只为供养先人。

此等与今大别的古代饮茶形式,理解起来并不困难。因为茶既称席,自然会以宴席为比。直至今天的宴席上,哪里会有主人一面制作菜肴,一面上菜,一面又和客人共同品尝的道理?正常的情形,厨师加工美味,侍应生抬菜上桌,主人宾客则专心于品尝评判,愉快交流。这样一想就会发现,真正值得观察和思考的,倒是今天流行的“备饮合一”、“备饮同席”是怎么形成的了。

西方社会接受茶饮时的画面

咱们来看看同一展览中那些与众不同的例外情形,也就是少数几组饮茶者参与备茶的作品。首先不难发现,西方社会自最初接受茶饮的画面,就是今天我们所采取的“备饮合一”、“备饮同席”形式。展览第三单元中有多处图像,表现了18-19世纪英国、俄国等地饮茶情形。例如藏于英国维多利亚和阿尔巴特博物馆的1715年画作“喝茶的两位女士和官员”和1727年画作“喝茶的三口之家”,以及藏于俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆的“漆绘饮茶图托盘”、“漆绘饮茶图盒”,藏于瓦西里·波列诺夫美术馆的康斯坦丁·科罗文1888年画作“在茶桌旁”等。这些画面的内容,都是几位品饮者围聚一台,冲泡用的茶壶、品饮用的茶杯、茶托,甚至烧水加热的火炉,同置于茶台上。和我国古画里备、饮分开的情况不同,在这里没有专门的备茶人,备茶人就是饮者一员。或者说,备茶人与饮茶人成为了平等的关系,甚至备茶者在一定程度上充当了茶桌上的主导地位。例如在“漆绘饮茶图”中,煮水加热的炉火和用于冲泡的茶壶就明显置于画面正中那位女主人便于操作的位置。

会不会是当地人不清楚饮茶行为在其故土中国的组织方式呢?并非如此。还是从故宫博物院这次展览的展品中寻找线索,相邻展柜里,有一组同样收藏于维多利亚与阿尔伯特博物馆的中国风格“珐瑯彩人物图壶及茶杯、茶托”,是德国梅森瓷厂于1723年烧制的作品。茶托、茶壶画面中,炉烟正盛,炭灰随著烟气四面飞散,备茶男子手执圆扇高高挥起,身边无茶杯,而品饮者则一手端著烟杆,一手拿著茶杯,在其身后远离烟火的方向等待,另外一位可能的女性饮者正在纺线,甚至被安排到了和备茶场景不在同一画面的茶杯图案上。更明显的表现是藏于美国国会图书馆的1878年茶叶海报“中国之傲”。三位中国男子昂首在桌边饮茶闲谈,而立于桌角的另一位青年男性则低头分茶,分工不同,身份有差,一望可知。值得注意的是,不仅从海报文字上看,几位中国人不光所喝的茶是霍德林公司的产品,还采用较少带来烟气与炭灰的酒精或化石燃料为其提供热源的新式炉具,炉上绘有粗体大写的霍德林公司简称字母H。茶饮作为一种文明优雅的休闲方式,谁也不会希望与尘烟四起的环境联系在一起,燃料与炉具的变化当然是从备饮分离到合一过程中的重要因素。但这却绝对不是茶饮方式改变的关键一环,毕竟,至迟不晚于元代,我国已经有了蒸馏酒精的制造。而且早在乾隆时期,能工巧匠们就将外来技法和器物改进,制作出器形和装饰工艺均来自欧洲,采用酒精供热的“画珐瑯八棱开光山水花鸟图提梁壶”,作品保存至今。燃料和炉具都有了,备茶方法却是依旧。哪怕是在较早流行“备饮不合一”的工夫茶区,嗜茶的“甲家巨富”,用上了“玻璃瓮汲新泉”,炉中也是“无烟坚炭”,够乾净了,却必须“童子数人,皆美秀,发齐额”,要这些年轻貌美的童子“扇以羽扇,焰腾腾灼矣”[《蝶阶外史·工夫茶》,清高继衍,成书于咸丰四年(1854),广益书局石印本,1913。],明显是一种心理享受。所以,比起清洁性,笔者认为更重要的差异是观念不同。

古今中外,绝大多数情况下,茶都是并非基于实用目的而存在,社交意义远重于进餐,所以其内在核心也就体现了不同国度、不同时代、不同社会的不同礼仪。无论是在中国、日本,还是欧美,都诞生出了颇为复杂且仅在饮茶时才使用的成套配器,也就是常说的茶器。这是共性。而差异则在于认识不同。

受到启蒙运动影响的欧美社会,从古代希腊文明、古代罗马文明中,选择了理性主义、平等思想的内容,所认为的高雅与“君子远庖厨”思想深入人心的中国距离甚远。甚至有人提出,在正式的社交性茶席中,如果由仆人代劳,而非主人亲自沏茶,是失礼的。“因为下午茶完全为社交性聚会,所以如果可能的话,仆人被排除在外”。[LadyCcolincampbell,EtiquetteofGoodSociety,转引自《英国茶文化研究1650-1900》,刘璋才著,中国社会科学出版社,2021。]

在影响现代茶礼仪至深的英国茶饮文化形成过程中,女性和女性主义的作用亦不容忽视。在茶最初进入英国的17世纪,整个欧洲社会上的女性地位十分低下,已婚女子基本上谈不上有任何权利。作为新鲜事物的茶,来自东方的神奇饮料,女性几乎是无缘相识的。而正是1662年,自幼饮热爱饮茶的葡萄牙公主凯瑟琳嫁给英皇成为王后,以及稍晚时安妮女王和第七世贝德福伯爵夫人安娜·玛丽亚等一系列重要女性对茶文化的大力推动。特别是1841年伯爵夫人创造出下午茶的社会礼仪,使得茶桌权力迅速地和女性主义联系到一起。在这几个关键性事件之前,茶饮虽然已经通过贸易到达了欧洲的葡萄牙(不迟于1576年)、荷兰(1610年)、俄罗斯(1618年)、法国(1648年)等地,但未必成风,茶文化与茶饮生活,正是伴随著只有男性才能进入的咖啡馆向欢迎女性的饮茶花园(teagardens)的转变而日益繁荣起来的。

茶文化运动的普及,与近代启蒙运动重要组成部分的女性运动互为增上,密不可分,不容忽视。持壶成为女性茶桌权力的象征,当然就会是“备饮合一”、“备饮同席”。在明确区分阴阳格数的外文表达里,前述“由仆人代劳,而非主人亲自沏茶是失礼”所说的“主人”,专门指的是女主人,是近世文明进程的重要一章。

启蒙运动带来的平等思想是近代西洋社会饮茶与中国古代不同的内在原因,在我国,清朝灭亡后,传统的封建制度不可复存,人心所在也完全转移到了拥抱理性平等的现代文明上,所接受的茶饮方式也就告别了古老的备饮分离模式,而融入到备饮合一的新主流之中。

禅宗僧侣中流行的饮备合一

考察早期的文献发现,在茶饮进入中国社会的最初阶段,当茶主要还在唐至五代的禅宗僧侣中流行时,饮者与备者并非是分离,而恰恰是合一的。

《祖堂集》:

师(云岩禅师)煎茶次,道吾问:“作什摩?”师曰:“煎茶。”

《景德传灯录》:

襄州历村和尚煎茶次。僧问:“如何是祖师西来意?”师举茶匙子。僧曰:“莫只遮便当否?”师掷向火中。问:“如何是观其音声而得解脱?”师将火筋打柴头,问:“汝还闻否?”曰:“闻。”师曰:“谁不解脱?”

上面两位禅僧都是自煎自饮,不劳侍者备茶。还有几人喝茶,其中一位既备茶也品饮的。钦山、雪峰与岩头三位禅师同乡为友,结伴同行,四处参访。

据《祖堂集》:

师(钦山)与卧龙(岩头)、雪峰煎茶次,见明月彻垸(碗)水,师曰:“水清则月现。”卧龙曰:“无水清则月不现。”雪峰便放却垸(碗)水了云:“水月在什么处?”

甚至寺主备茶给寺僧、师父备茶给侍者喝,也不罕见。

《祖堂集》:

有僧辞,师(报慈禅师)问:“脚根未跨门限,四目相睹,一生便休去。更招人

检点?为复不招人检点?汝若道得,我则提囊煎茶送汝。”

《景德传灯录》:

师(夹山禅师)一日吃茶了。自烹一椀(碗),过与侍者。[《祖堂集》,南唐静、筠二禅师,韩国高丽海印寺1245年刻版,全国图书馆文献微缩复制中心影印,北京,1993。《景德传灯录》,宋释道原,宋福州东禅寺版,禅文化研究所影印,京都,1990。]

传统的封建等级制度下,我国古代文人饮茶时采用了备饮分离的模式,而经历了理性主义、平等思潮的近现代社会,接受的茶饮方式却是备饮合一的新主流。

唐代僧团,特别是禅宗丛林,之所以呈现出备饮合一的场景,也是因为其本身就具备寺院民主和平等主义的特色。

禅宗奉信奉的达摩祖师在其语录中就有“深信含生,同一真性”,“无自无他,凡圣等一”的表达。其后的禅门制度更是强调僧众不分尊卑,住持作务“与众均其劳”。基于此特点,清末以降受西方思想冲击的学者们,如龚自珍、康有为、谭嗣同、梁启超等,乃至开国领袖毛泽东主席都反复强调过禅宗与西方启蒙运动和近代思想的相通。例如毛泽东主席就曾指出“有上层人的佛经,也有劳动人民的佛经,如唐朝时六祖的佛经《六祖坛经》,就是劳动人民的[《毛泽东西藏工作文选》,中央文献出版社,2008。]。”这种情况下,寺院中的禅僧当然会采取无客时自煎自饮、有客时宾主平等的形式组织茶饮。

事实上,最初把茶从寺院推广到社会上层的陆羽,已经注意到了寺院茶与社会茶两者间的巨大差异。《茶经》说,在“野寺山园”、“松间石上”,种种茶具、茶器都可以省却不用,但到了“城邑之中,王宫之门,二十四器缺一,则茶废矣”[《茶经》,唐陆羽,国家图书馆出版社据四川省图书馆藏宋刻本影印,2019。],正反映出此种不同。回到这次的展览现场,展品中有数件描绘唐代诗人“卢仝煮茶”母题的作品,即清金农“玉川子煎茶图”、明丁云鹏“玉川子煮茶图”和明代王问的“煮茶图”[这件作品现场展出的是原画的局部,而未在现场展露出的题图文字部分中“华山前,玉川子,先春芽,龙窦水”等书法内容则可以证实该作品的主题属于玉川子卢仝煮茶的母题。],这一组画面的构成均为“备饮合一”式样的作品,正传递出卢仝所处时代资讯和他多与禅僧交往的情况。

简短的结论

参观故宫博物院“茶·世界:茶文化特展”,笔者注意到,无论制茶还是饮茶,历史上均发生过足以令人震惊的明显变化。特别是在饮茶方面,备者与饮者的分合,标志著品饮文化取向的差异,虽然有受到清洁能源使用等物质因素影响之处,但终归还是取决于思想认识的不同。时代变迁之下,风气各异的茶饮方式,共同构成了茶文化长河的丰富面貌。[这里应该说一下展品中另外两处我国古代喝茶场景的“备饮合一”,分别是表现市井贩售茶汤群体的黑龙江省博物馆藏宋佚名“斗浆图”和表现水上舟中渔家生活的清代时期牙雕人物图插屏,都是十分热闹的生产劳动场面。贩售茶汤者们在为生计谋的同时,交流技艺,且点且饮。渔者数口之家男女老小终日共同生活在狭小篷舟之中。这种情况下,当然顾不上远离炉火、“备、饮分离”的品茗雅致。这些绝对不能算是历史上茶文化主体的画面,但却可以视为后期中国茶文化中最早采用“备饮合一”形式的东南工夫茶系统的脉络源头。毕竟,在乾隆、嘉庆年间,那些记载了工夫茶的最初文献,所述场景,除却《随园食单》里的僧家,就是《潮嘉风月》里的船上。

查看更多

查看更多