囿于侵港日军对相关资料的系统性销毁及港英政府有意无意的限制,香港学术界对日占时期“慰安妇”制度缺乏本地的系统研究。加之战后香港城市的快速发展,大量慰安所遗址等实体证据,已湮灭在城市发展的尘埃中。香港文汇报新闻调查部通过前人回忆录或日记等零散的文字记录和学者的研究成果,勉强拼凑出日军于香港实行“慰安妇”制度的初步轮廓和所涉范围。多名受访专家学者和市民游客接受香港文汇报访问时均表示,希望两地政府部门能够抓住最后的窗口期,联合香港与内地学术界力量,对相关项目进行专题系统研究和保护,以令后人能够铭记发生在故土上的屈辱。

“什么?慰安所?没听说过喔。”便利店店员摸着微秃的头,仔细打量记者手绘的地图,“其康大厦?就是这里?”记者收起地图道谢,走出便利店,那店员跟出来,“你去那边问问吧。”然后便回身在街角左右打量起了身后熟悉却陌生的大厦。

百米谢斐道竟有四家慰安所

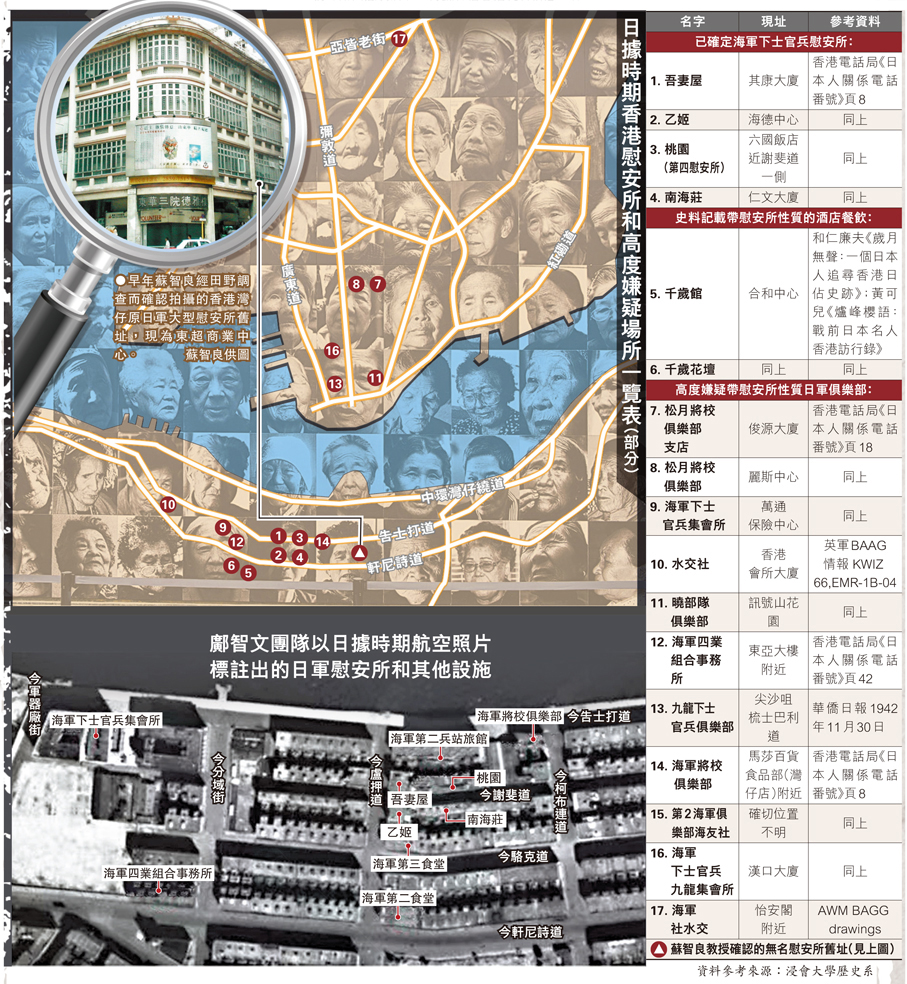

从事日占香港空间史研究的浸大历史系副教授邝智文和他的团队,早前上线了日占香港的一些历史建筑的定位信息,其中就包括日军慰安所和大量与之高度相关的俱乐部与酒店。记者所持的手绘地图,便是根据其研究并证实的四个日军慰安所:吾妻屋、乙姬、桃园和南海庄的现时位置。

由于战后香港门牌重订等原因,在查找现址时,这些建筑日占时期的门牌信息已不具参考性。香港文汇报记者根据经纬度等信息,确认了“吾妻屋”大约在现其康大厦;“乙姬”大约在一街之隔的海德中心;“桃园”大约在现六国酒店靠近谢斐道一侧;“南海庄”则位于“桃园”对开的仁文大厦(现状请扫二维码)。这些依稀能看出曾经四层唐楼痕迹的建筑,相距最远不过百米。

邝智文接受香港文汇报记者采访时表示,上述含“慰安所”信息的数据库,是其团队根据不同类型数据,包括航空相片、地图、电话簿、名人录等已出版史料,以及档案、情报记录和战后资料整合而成。被确认的慰安所,最直接的信息来源是香港电话局《日本人关系电话番号》记录,他又翻查当年的航空照片、战后街道图及历史资料,才确定了具体位置。

经确认慰安所并非全部

在邝智文提供给香港文汇报的《日本人关系电话番号》数字影印文件中,“吾妻屋”与“南海庄”,被文字明确为“海军下士官兵慰安所”,“乙姬”无特别标注。而“桃园”则被特别标注为“第四慰安所”,另据日占香港史料信息,日在港驻军以海军和陆军为主,但上述数字影印文件仅列有海军慰安所登记条目,这便意味着,香港很可能还存在第一至第三慰安所,以及专供日本陆军使用的慰安所。只是依目前史料,暂无法确定这些慰安所的位置与现状。

邝智文在回应香港文汇报提问时表示,上述四间慰安所均被列于“海军下士官兵慰安所”总条目下,因此无特别标注的“乙姬”确定为“慰安所”无疑。此外,上海师范大学中国“慰安妇”问题研究中心主任苏智良早年亦确认位于湾仔的东超商业中心亦是日占时期慰安所旧址,这使湾仔经学者确认的慰安所旧址增至五个。

“慰安”性质处所规模更大

由于相关建筑在战后几经改建,记者不能从中估计出这些慰安所的规模。不过前养和医院院长李树芬在《香港外科医生六十年回忆录》中记载一些相关细节:一日路过湾仔的中华旅馆,发现这是一间约有200名慰安妇、专供日军士兵泄欲的慰安所。而在湾仔,还有专供日军高级军官的千岁馆与千岁花坛等地。香港文汇报记者查询史料了解到,千岁馆战后曾做同济中学校舍,日占时期是日本高级军官娱乐休闲场所,日军后来在千岁馆旁又增建了千岁花坛。邝智文教授团队根据已掌握资料认为千岁馆与千岁花坛对外名义是酒店与食肆。这也意味着,日军在港所建“慰安所”并非只有明文登记于电话簿的“慰安所”一种形态。

记者翻查香港空间史研究数据发现,日占时期,日军于港岛、九龙等地开设有数十家高度存疑有“慰安所”性质的军方俱乐部或酒店。“很难精准说出本港慰安所及慰安区的具体数据。”邝智文说,有不少旧报纸提及慰安区的大概位置,例如香港大学附近的南里、深水埗南昌街及桂林街一带,“但不应该笼统地称之为慰安区,因为里面还有其他区分,有些建筑是餐厅,南里说得很清楚就是提供性服务,深水埗没有说得太清楚。”

今日热搜

今日热搜

本周热搜

本周热搜

本月热搜

本月热搜

查看更多

查看更多