在香港浸会大学(浸大),

有这样一位80后青年学者,

他曾是内地“985工程”高校

最年轻的教授之一,

在美国三大顶尖学术机构

从事过博士后研究,

身兼欧洲科学与人文学院院士、

英国皇家化学会会士、

英国皇家生物学会会士等

多项国际殊荣,

现任香港中医药表型组学研究中心

副主任、

介入医学粤港澳高校联合实验室

副主任(港方)、

中国药学会方剂组学专业委员会

副主任委员、

中国生物物理学会代谢组学分会

副秘书长。

科研上,

他是不折不扣的实干派;

生活中,

他是学生口中

“笑起来有点简单、做起事特别拼”的良师。

他就是

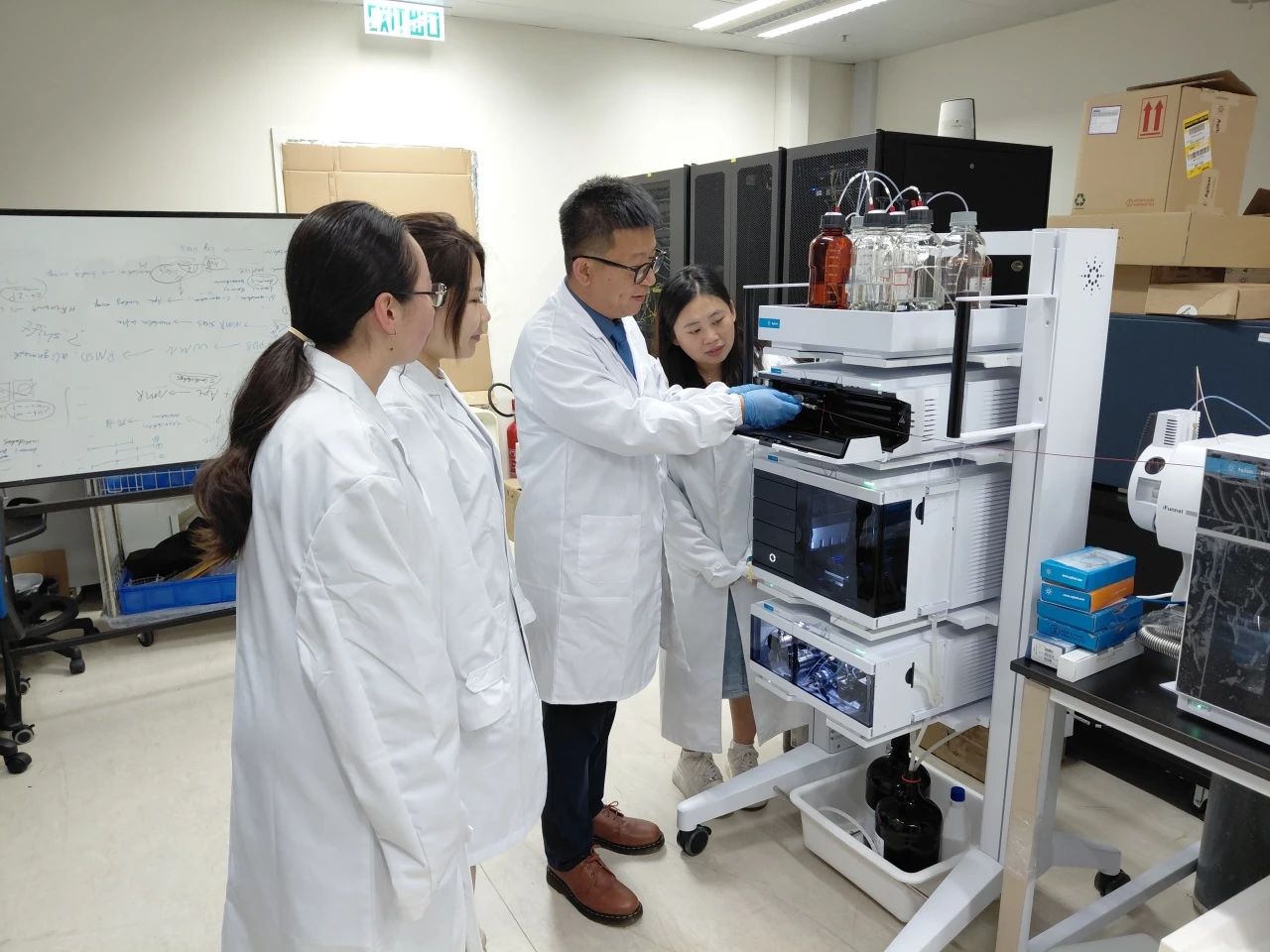

浸大中医药学院教学科研部副教授

吕海涛教授。

01

从系统药理学到功能代谢组学:

科研“全履历”人才的进阶之路

回顾吕教授的科研之路,恐怕只能用“全履历”人才来形容。

2004年,吕教授在黑龙江中医药大学取得中药学学士学位后,便凭借优异成绩以硕博连读方式攻读该校的生药学博士学位。那时的他,已展现出对科研极强的专注力与探索欲。博士毕业后,他没有选择常规的留校任教之路,而是毅然奔赴美国,挑战更高的科研山峰。

他先后进入美国爱因斯坦医学院、华盛顿大学医学院、麻省理工学院,从事博士后研究员工作。

在美国期间,吕教授的科研范畴得到拓展——从在中国专注生物分析化学、代谢组学、中药药理学研究,转变为深耕代谢生物学以及系统生物学研究。他的科研路径持续升级,迈向“多模态交叉分子科学”这一科研黄金地带,同时奠定了他日后的主要科研方向。

“要想真正解决复杂疾病,不能仅靠单一学科,而是要靠跨学科前沿分析技术和创新研究策略。”

这句话,也成为他此后所有科研工作的底色。

02

最年轻“985大学”教授加盟浸大:

“我找到了最适合科研的沃土”

2012年,年仅31岁的吕教授作为海外引进高层次人才,成为重庆大学药学院(创新药物研究中心)“百人计划”研究员/课题组长/院长(主任)助理。那一年,他或许是中国内地“985工程”高校中最年轻的研究员。

2016年,吕教授获聘为上海交通大学(交大)系统生物医学研究院研究员(长聘教授),同时担任功能代谢组学实验室学术主任,并于次年主持国家重点研发计划项目课题——“胰腺癌转移的阶段化代谢特征谱及代谢机理研究”。这是中国政府支持的最高层次的重大研究项目,吕教授也成为彼时交大主持该计划课题的最年轻的科学家之一。

2023年4月,吕教授欣然加入浸大中医药学院,担任教学科研部副教授,之后出任香港中医药表型组学研究中心副主任。

他说:

“在这所强调学术创新与跨学科研究的大学里,我找到了最合适科研的沃土。”

03

当功能代谢组学邂逅中医药:

服务健康香港的科研使命

吕教授的重点研究方向是功能代谢组学。他解释道:“简而言之,我们从人体新陈代谢的维度探究疾病与健康的分子关系。几乎所有疾病的发生都伴随着代谢异常修饰与突变,我们希望通过追踪功能性小分子代谢物的时空变化,实现对疾病的早期预警诊断和精准干预。”

为此,他的课题组借助高分辨质谱等前沿分析仪器,早在2018年于国际权威杂志Mass Spectrometry Reviews发表文章,实现全球范围内首次定义“精准修饰代谢组学”这一创新分析策略。该策略将多模态分子科学与功能代谢组学相融合,突破性地跨越了传统代谢组学的研究边界,为全球代谢组学研究注入新思路和新策略。

“加入浸大后,我们不断迭代这一分子科学策略,目前已发展至第三代。通过分析尿液、体液等生物标记物,我们可以对胰腺癌、肝癌等多类疾病实现早期预警诊断与分子分型。”吕教授说。

加入浸大后的两年间,吕教授带领课题组继续深耕多模态交叉分子科学融合驱动的功能代谢组学研究策略理论方法创新,并将其转化应用于肝肠胰心系统疾病的精准诊疗和早期药物研发。

课题组在多个领域取得高水平成果,包括:

1.发现高原地区居民健康状态的特征性宿主与肠道菌群共代谢的功能代谢物及其调控机制,具有成靶潜力;

2.创新发现高原居民心脏健康调控因子ITGA2B蛋白;

3.利用功能代谢组学与肠道宏基因组策略揭示经典中药方剂治疗溃疡性结肠炎和肺动脉高压的新功能;

4.构建AI+生命组学驱动的新标志物和新靶点发现策略。

当中数项研究发表于Acta Pharmaceutica Sinica B, Genomics Proteomics & Bioinformatics和Cell Reports Methods、Exploration等顶尖期刊,彰显其科研成果已具国际影响力。

在香港中医药表型组学研究中心,吕教授亦协助中心主任——浸大副校长(研究及拓展)暨研究院院长吕爱平教授,致力于功能代谢组学和功能表型组学创新方法研究,以及从中医药及微生物中发现高成药性功能小分子。

此外,吕教授还和吕爱平教授、浸大协理副校长(临床中医药)卞兆祥教授等领导的研究团队通力合作,重点聚焦推进研发针对胰腺癌、肝癌、类风湿关节炎、溃疡性结肠炎等复杂疾病的小分子创新药物。

最近,吕教授的最新科研项目“整合人工智能与功能代谢组学策略构建肝脏系统疾病演化发展的诊断分子图谱”获得粤港高校“1+1+1”联合资助计划支持。此项目携手北师香港浸会大学孟蕊博士团队和香港浸会大学田亮教授团队,通过与多家医疗机构合作,希望构建肝脏系统疾病演化发展的分子图谱,助力“健康中国”下“健康湾区”以及健康香港的建设。

04

人生信条:

“被动人生,主动追求”

别看吕教授今天是走到哪里都自带光环的“科研大神”,其实科研路上的每一步,也曾伴随着挑战与抉择。

他笑说,自己的人生信条是——“被动人生,主动追求”。

我常说这个世界本来就是被动的。大家都希望轻松工作、享受生活,但现实并非如此理想。你若想活得快乐且有价值,就要学会在被动中主动追求理想和价值感。

科研如此,人生亦然。正是这份从容与坚定,让吕教授在科研路上乐观前行,从不止步。

查看更多

查看更多