紫荆杂志(记者 陈银萍)广州报道:4月30日,中国首座半潜式波浪能养殖平台“澎湖号”在南海深远海域完成跨年度长周期养殖试验,顺利起捕超过15万斤、平均单体重量超过20斤的大规格赤嘴鳘。自2023年10月投苗以来,该批鱼类历经18个月的自然海况周期,多次遭遇台风和寒潮考验,成活率与增重效果远超预期。此次成功不仅验证了“澎湖号”平台在复杂海况下的工程可靠性,也为我国探索深远海绿色渔业提供了重要样本。

赤嘴鳘是我国沿海地区传统的高值经济鱼类,尤其以其鱼胶含量丰富、胶原蛋白结构优良而在保健品和高端消费市场备受青睐。依托“澎湖号”所提供的多层网衣结构和超过10米的养殖水深,赤嘴鳘在接近野生生态的水动力环境中快速生长,体型匀称、胶质丰富。第三方检测显示,该批鱼体质量已达到国内外高端市场流通标准,为中国乃至亚洲深海鱼胶原料供应链注入全新动能。

研究人员披露关键数据与成果

据中国科学院广州能源研究所海上能源研究中心副主任王坤林介绍,本次收获的赤嘴鳘于2023年10月21日投苗,初始苗种规格约3斤,在平台精细化管理下,18个月后平均体重已超过20斤。“这批鱼经历了台风和寒潮的双重考验,平台所搭载的工业钢网、防护结构和冷库系统发挥了关键作用,保证了生长安全和投喂连续性。”王坤林表示,本次养殖试验期间,平台还实现了首次工业钢网防护测试,并通过搭载的大容量冷库实现了饵料供应的阶段性自主保障。

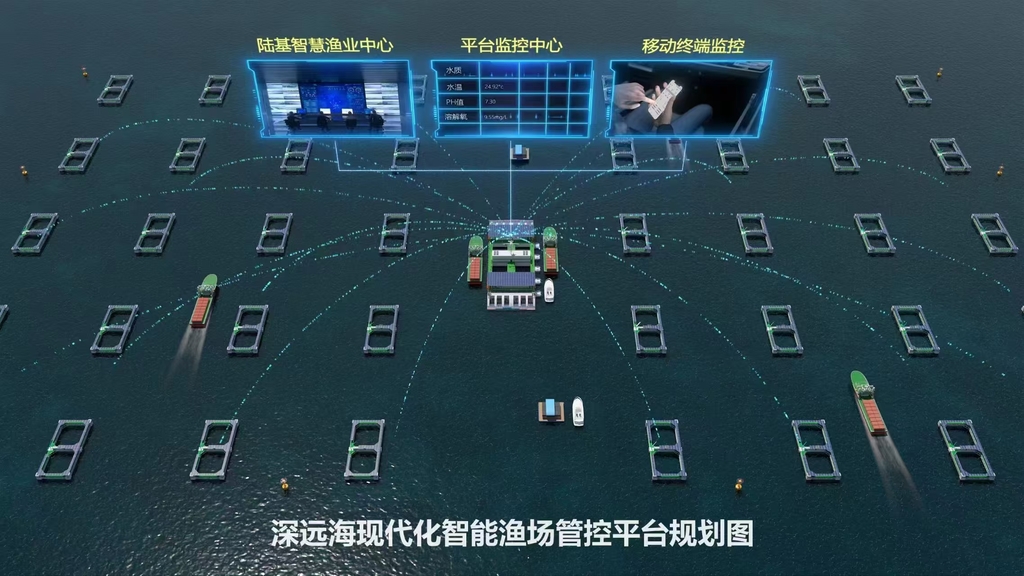

王坤林还指出,“澎湖号”探索的“1+N”养殖模式表现出良好拓展性。平台不仅可自持人员与物资,还可为周边重力式网箱提供水文气象数据与能源支持,构建出初步的深远海集群养殖雏形。“我们还试制了多种实用起捕工具,总结了三人制养殖配置方式,为今后推广大型平台养殖提供了宝贵经验。”

三项核心技术构建平台竞争力

在技术层面,“澎湖号”此次养殖任务中实现了三项首创性突破,奠定了深远海养殖规模化发展的基础。首先,平台率先在半潜式养殖装备中采用工业级钢网裙护系统,提升了结构对大规格鱼种啃咬和强海流冲击的防护能力,并可结合水下机器人高效实施清洁维护。其次,平台搭载约30立方米的一体化低温冷库,可持续存储一个月饵料,有效解决禁渔期和恶劣天气下的饵料中断问题,极大降低了运输频次与运营人力成本。

第三项创新是探索“1+N”养殖模式,即以“澎湖号”为母平台,辐射带动周边多个重力式网箱运作,统一提供能源、水文数据、物资补给和智能管理支持,构建初步集群化养殖生态。这些创新不仅提升了深远海养殖的安全性和经济性,也为可复制、可扩展的产业路径提供了成熟模板。

智慧化养殖迈入新阶段

在运维体系方面,“澎湖号”推行“三人制”高效协同机制,仅依靠3名核心人员即可完成日常操作与环境监控,展现了深海智慧渔业的人力配置优化潜力。与此同时,平台还计划通过部署无人机群实施空投饵料,对辐射式网箱开展远程精准投喂,进一步提高饵料利用效率,减少人工干预,推动自动化养殖进程加速。

这一发展方向与欧盟“Deep Blue Food”计划、日本“Smart Aquaculture”倡议等国际智慧渔业战略高度契合。作为中国本土自主研发的平台,“澎湖号”在深远海智能养殖领域的探索表明,中国正在深度参与全球蓝色经济的技术竞赛。

国家战略加持推动持续突破

“澎湖号”项目的落地,是国家“蓝色粮仓”战略的重要实践成果。中央一号文件已连续三年将深远海养殖列为重点工程,鼓励发展绿色、低碳、高附加值的海洋渔业体系。“澎湖号”具备120千瓦波浪能与光伏混合发电能力,可为平台本体及周边设施提供清洁能源支持,打造出“能源—牧场—数据”三位一体的集成型示范样板。

作为由中国科学院广州能源研究所主导研发的重大项目,该平台结合了海洋工程、清洁能源、数字监测等多项前沿技术,展现出跨领域协同创新的综合实力。其成功运行不仅提升了我国在深远海养殖领域的技术话语权,也为装备制造、数据服务等上下游产业链注入新活力。

中国方案迈向全球复制

放眼国际,挪威、加拿大等发达国家正加速布局深海封闭式养殖系统,东南亚国家也在尝试发展半潜式平台。然而在能源自给、极端天气防护与长周期运营稳定性方面,“澎湖号”作为可商业复制的平台样板,目前在全球仍属领先。它不仅为国际水产贸易绿色认证提供实践案例,也向国际投资方展示了中国在智慧渔业系统设计方面的综合实力。

广州能源研究所表示,下一阶段,“澎湖号”平台将迎来迭代升级。新一代平台计划搭载更大功率的波浪—潮流—风电混合系统,并引入AI水下智能监测与碳排放量化功能。预计到2026年前,将在南海和北部湾形成百台级深远海养殖平台集群,年产高价值冷链级深海鱼类超过10万吨,为全球海产品供应链提供可持续的新支点。

深蓝竞争下的中国路径

在全球海洋资源紧张、近海生态承载力下降的背景下,“澎湖号”项目以绿色能源为驱动,探索出一条融合养殖、装备、数据和环保的深远海发展路径。这不仅延伸了中国“粮食边界”,更为全球蓝色经济竞争提供了全新思路。

未来的深蓝竞争,很可能不再取决於单一养殖规模,而将在平台的能源集成能力、智能化水平与生态可持续性之间展开较量。

查看更多

查看更多