文|北京 李环

4月8日至9日,中央周边工作会议在北京举行,这是新中国成立以来首次召开的此类主题会议。不同于以往周边外交工作座谈会、中央外事工作会议等,本次会议全方位聚焦构建周边命运共同体,著力开创周边工作新局面,彰显中央对做好周边国家工作的重视,也体现出在全球形势因特朗普政府“关税风暴”风雨飘摇之际,中国依旧稳字当头,胸有丘壑,有序开展内外工作。

元首外交引领周边工作

中国历来重视与周边国家关系。中国可谓世界上邻国最多的国家之一,陆地边界22,000 多公里,海岸线18,000多公里,周边国家数量多达29个,其中直接接壤的邻国14个。

中国与周边国家的关系经历了一个从重视安全问题到全面发展关系的过程。新中国成立后的三、四十年间,世界仍处于美苏两大阵营对抗的冷战格局,中国周边时有战争发生,安全自然是首要考虑的问题。但随著大国关系变化及“和平与发展是当今时代主题”重大判断的提出,经济合作逐渐成为中国与周边国家发展睦邻友好关系的重点。

2002年,十六大将“与邻为善、以邻为伴,加强区域合作”明确为周边外交指导方针。2003年,中国将睦邻、安邻、富邻作为实现自身发展战略的重要组成部分,并逐渐从战略高度来看待与周边国家关系,形成“大国是关键,周边是首要,发展中国家是基础,多边是重要舞台”的外交总布局。2013年,在首次召开的周边外交工作座谈会上,习近平主席明确指出,“我国周边外交的基本方针,就是坚持与邻为善、以邻为伴,坚持睦邻、安邻、富邻,突出体现亲、诚、惠、容的理念”。在此次周边工作会议中,习近平主席再次强调、丰富了相关论述,“以睦邻、安邻、富邻、亲诚惠容、命运与共为理念方针”,并指出“周边是实现发展繁荣的重要基础、维护国家安全的重点、运筹外交全局的首要、推动构建人类命运共同体的关键”,意在强化从全局视野审视周边工作的观念,增强做好周边工作的责任感和使命感。

纵观十八大以来的周边外交实践,元首外交的引领是一大亮点,也是重要经验之一。元首外交具有其他层级外事活动所不具备的高屋建瓴优势,可以从战略层面为双边或多边关系确立指引,有助政治、经济、人文等具体领域和层面的交流,是做好周边工作的重要引领力量。

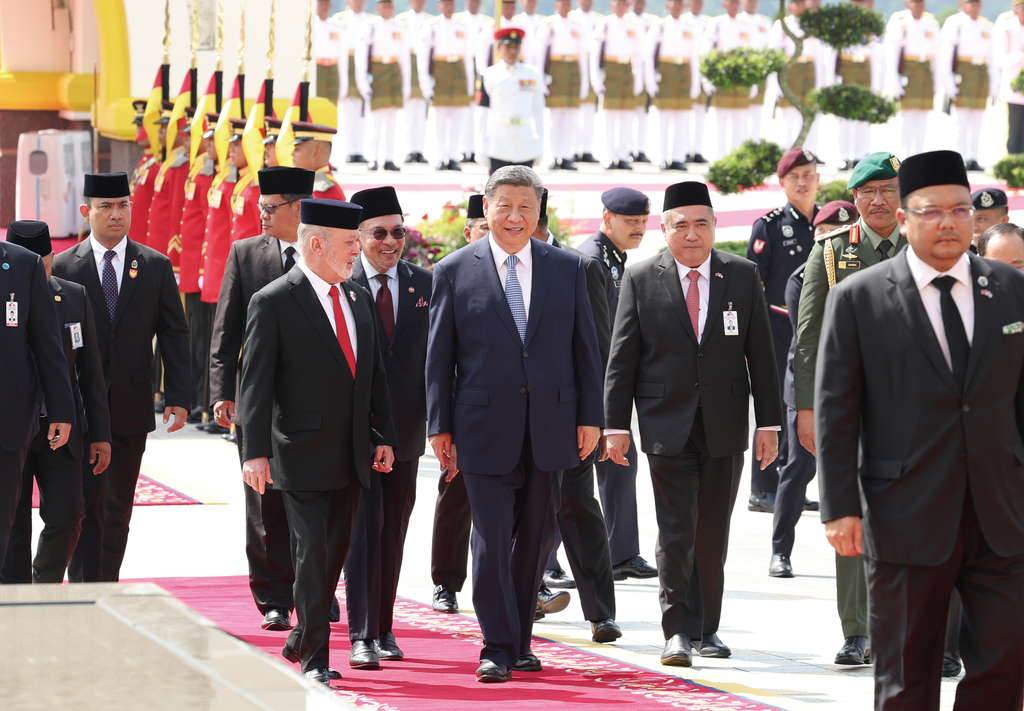

习近平主席重视与周边国家关系,多次在讲话中强调要做好周边工作。2015年11月,他在新加坡国立大学的演讲中指出,中国始终将周边置于外交全局的首要位置,视促进周边和平、稳定、发展为己任。他本人也身体力行,不断以元首外交开创周边工作的新局面。自2013年以来,习近平主席历年首次出访的国家一大半为周边国家。迄今12年中(2021年因新冠疫情没有出访),除了3次到访欧洲国家,2次到访中东地区外,其余7个年度的首访均为周边国家。今年4月,习近平主席的首次外访同样选择周边的越南、马来西亚和柬埔寨,充分体现了国家元首对周边国家的重视。

全方位打造周边命运共同体

周边是推动构建人类命运共同体的关键。中国迄今已与17个国家达成相关共识,尤其值得一提的是,在中南半岛和中亚地区形成了命运共同体“两大集群”。

中南半岛命运共同体集群与中国—东盟命运共同体建设互有交集,体现双边合作和区域合作的互相裨益,有殊途同归之处。在中南半岛7个国家(缅甸、泰国、老挝、越南、柬埔寨、马来西亚、新加坡)中,除新加坡外,中国与其他6个国家都达成了共建命运共同体共识,在新时代延续友好关系。其中,柬埔寨是首个同我国签署命运共同体行动计划的国家。2019年4月,中柬两国签署《构建中柬命运共同体行动计划》(2019-2023);2023年9月,两国达成“钻石六边”合作架构协议,续签《构建新时代中柬命运共同体行动计划(2024-2028)》。此外,中国共产党和老挝人民革命党签有《关于构建中老命运共同体行动计划(2024-2028年)》。

面对缅甸的强震,中国以实际行动诠释了什么是“中缅命运共同体”——已先后向缅甸提供六批紧急人道主义地震救灾援助物资,包括帐篷、蚊帐、睡袋、毛毯、急救包、炊具、方便面等,还提供成品油、板房、手术室、药品、疫苗等急需物资,并派遣医疗、防疫专家组,协助缅方规划灾后重建等。

中国还于2022年11月、2023年3月、2023年12月,分别与泰国、马来西亚、越南达成共建命运共同体重要共识。在习近平主席访问越南、马来西亚、柬埔寨三国期间,中国与这三个国家分别发表联合声明,为双边命运共同体建设注入新的时代内涵。

在中国与东盟层面,早在2013年10月,习近平主席在印尼国会发表演讲时就提出“携手建设更为紧密的中国—东盟命运共同体”的倡议。目前,中国与7个东盟国家(包括上述6个中南半岛国家和印尼)达成共建命运共同体共识,成为亚太区域合作中最成功和最具活力的典范,是推动构建人类命运共同体的生动例证。

中国还与5个中亚国家实现了“三个全覆盖”——全面战略伙伴关系全覆盖、双边层面践行人类命运共同体全覆盖、签署共建“一带一路”合作文件全覆盖,并致力于按照“四个坚持”(坚持守望相助、坚持共同发展、坚持普遍安全、坚持世代友好)来打造更紧密的中国—中亚命运共同体。

“一带一路”助力合作共赢

“一带一路”倡议提出十多年来,已成为中国经略周边、发展周边、造福周边的重要合作平台。从互联互通到产供链合作,从人文交流到安全和执法合作,中国同周边国家越来越多高质量共建“一带一路”新项目开花结果。

目前,中国与25个周边国家签署了共建“一带一路”合作协议,是周边18个国家的最大贸易伙伴,形成“六廊六路多国多港”的互联互通架构。在东南亚地区,中老铁路、金港高速公路、雅万高铁等一大批合作项目有效缓解了地区基础设施投入不足、区域互联互通相对滞后等发展瓶颈,教育、农业、医疗等贴近民生的“小而美”项目,则更直接地惠及当地人民。中国对东盟连续9年进出口保持增长,连续16年稳居东盟第一大贸易伙伴地位,东盟也已连续5年保持中国第一大贸易伙伴地位。在南亚地区,中巴经济走廊第二阶段持续推进,重点是工业合作、农业现代化、社会经济发展和科学合作等。在东北亚地区,中蒙俄经济走廊建设扎实推进,大图们倡议合作保持良好势头,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)全面生效后有序推进,中日韩泛黄海经济技术交流合作取得成效。在中亚地区,从基础设施建设到经贸数据增长,从教育文旅合作到发展绿色低碳产业,从技术人才联合培养到高新技术应用,共建“一带一路”不断产生新亮点和增长点。2024年,中亚与中国之间的贸易额达到了948亿美元,比2023年的894亿美元增长了54亿美元。2024年6月,中吉乌铁路建设签署协议,今年中亚班列又开新线路,这是中国同中亚国家共建“一带一路”的最新成果,也是中国—中亚务实合作的生动缩影。

以周边工作带动全球治理

当前特朗普政府高举关税大棒,给世界带来不确定性、不稳定性和不可预测性风险,中美关系面对严峻挑战,全球经济秩序、贸易格局受到严重伤害。世界贸易组织预计今年全球商品贸易量将收缩0.2%,若特朗普政府全面执行对等关税,则将收缩1.5%。

在这样的大背景下,统筹国内国际两个大局、发展安全两件大事,立足周边,放眼全球,以和平、合作、开放、包容的亚洲价值观回应弱肉强食的丛林法则,以安危与共、求同存异、对话协商的亚洲安全模式对比当前美国追求的“唯美独尊”、美国优先、零和博弈的霸凌思维,以做好周边工作带动全球治理的公正、合理,就显得尤为迫切和重要。

此次中央周边工作会议作出“当前我国同周边关系处于近代以来最好的时期,同时也进入周边格局和世界变局深度联动的重要阶段”这一重大判断。中国愿与周边国家一道,以亚洲的稳定性和确定性应对世界的不稳定性和不确定性,维护以世界贸易组织为核心、以规则为基础,开放、透明、包容、非歧视的多边贸易体制,支持普惠、包容、平衡、共赢的经济全球化,推动全球治理朝著更加公正、合理的方向发展,并与更多国家携手推动构建人类命运共同体的伟大实践。

(作者系中国现代国际关系研究院港澳研究所副所长,本文发布于《紫荆》杂志2025年5月号)

今日热搜

今日热搜

本周热搜

本周热搜

本月热搜

本月热搜

查看更多

查看更多