文|梁海明、冯达旋

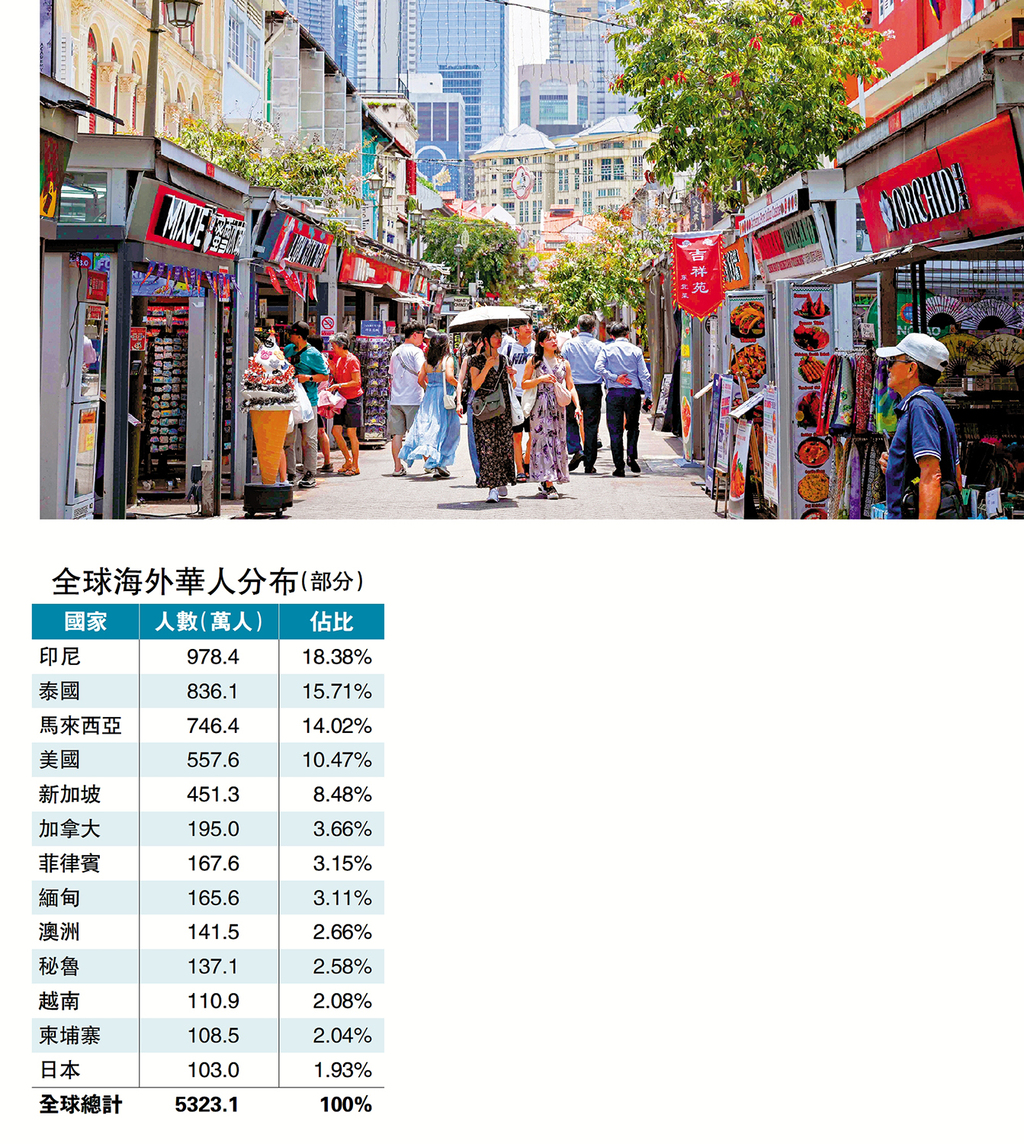

东南亚国家作为“一带一路”的核心区域,不仅地理位置重要,经济活力强劲,更拥有全球最多的海外华人群体。据估计,全世界5000多万华侨华人中,在东南亚地区华侨华人最为集中,约有3000万人。东南亚地区部分华人华侨,长期以来在共建“一带一路”中扮演关键角色。然而,随着当前国际环境快速变化与区域政治格局重塑的背景下,中国与东南亚华人之间的合作,仍面临五个深层次挑战,未来要更好发挥东南亚华人在“一带一路”中的桥梁作用,建议从六个方面加强合作与支持。

我们长期进行东南亚华人华侨的相关研究,从历史上看,东南亚华人凭藉灵活的经商能力、紧密的宗亲网络与文化适应力,在殖民时期逐步建立起当地经济主导地位。从17世纪起,大量广东、海南和福建等地的华人陆续迁徙至东南亚,形成“下南洋”浪潮。这些移民多以小本经营起家,从事杂货、米店、船运、典当、手工业等基层商业活动,逐步积累资本。在殖民者构建的“族群分工结构”中,华人被有意引导或默许担任中介阶层,负责连接殖民政权与土著社会之间的经济流通。他们既不属于统治阶层,又不同于被统治的原住民,处于一个“经济中介人”的特殊位置。

与此同时,华人善于依靠宗亲会馆、方言群体、姓氏组织等自我管理机制,形成覆盖整个东南亚的非正式经济网络。这些网络不仅提供资金周转与商业信息,还承担教育、劳务介绍、法律调解等功能,极大增强了华人在异国他乡的凝聚力与生存能力。此外,华人文化中强调“经世致用”、“勤俭持家”、“代际传承”等价值观,使得家庭企业模式得以稳健发展,形成了许多延续数代的商业家族,如印尼的林绍良家族和马来西亚的郭鹤年集团等。

这一历史形成的经济结构延续至今,华人移民在新加坡、马来西亚和泰国等国仍掌控着金融、房地产、零售、制造、物流等关键产业。这种“经济主导但政治边缘”的局面固然存在一定风险,但也凸显出华人群体在区域经济体系中的重要地位。

因此,东南亚华人不仅是“一带一路”建设中的天然桥梁,更是在当前复杂地缘政治背景下,中国扩大区域合作的重要战略资源。他们作为“熟悉中国、融入本地”的双重身份者,能够有效缓解中资企业在东南亚落地过程中面临的文化、法律与社会障碍。同时,他们已建立的商业网络、资本渠道与社会影响力,为中国在该地区开展基础设施建设、产业链延伸与人文交流提供了现实支点。未来,如何更好地激活这股“民间力量”,将是“一带一路”高质量发展过程中的关键课题之一。

推动可持续与深度合作

尽管东南亚华人长期以来在促进中国与东南亚国家的经济融合与文化联系中发挥了积极作用,但在当前国际环境快速变化与区域政治格局重塑的背景下,中国与东南亚华人之间的合作仍面临一系列深层次挑战,亟需正视与应对。

其一,合作机制碎片化,缺乏整体战略统筹。目前中国与东南亚华人之间的合作仍以商会、侨团、地方政府交流等为主,虽然部分地方政府与海外华人建立了招商引资或文化交流机制,但多数合作多为短期性、项目性,缺乏可持续的政策支持与资源整合能力。此外,各类涉侨机构之间信息壁垒较强,政策协同不足,难以形成合力,影响了整体合作的深度与效率。

其二,文化认同弱化,华人新生代对中国的情感纽带正在松动。随着东南亚华人群体的代际更替,特别是“第三代”及之后的华裔青年,他们多接受当地教育体系,生活语言以英文或本国语为主,对中文掌握程度普遍下降,对中华文化、历史的认知也日渐模糊。部分国家在教育政策上逐步边缘化华文学校,进一步削弱了文化传承机制。此外,面对全球化与西方价值主导的社会氛围,许多青年华人更倾向于构建“本地国民身份”,对中国的国家认同与情感联系逐渐淡化。这种变化直接影响了中国与东南亚华人之间的“民心相通”基础。

其三,政策环境复杂化,部分国家土著主义政策对华人合作空间形成挤压。在马来西亚、印尼、文莱等多民族国家,给予当地土著在教育、就业、融资、土地等方面的制度性优惠,而华人群体往往被排除在这些政策红利之外。这不仅影响了华人在当地的发展空间,也使得中资企业在与华人企业合作时面临敏感性风险。此外,近年来某些国家民族主义、民粹主义抬头,一些政党或舆论将华人描绘为“经济垄断者”或“外来势力代理人”,导致公众对中资与华人合作项目产生质疑甚至抵制,从而影响合作氛围。

其四,中美博弈加剧,地缘政治风险外溢至华人合作层面。当前中美战略竞争持续激化,东南亚国家在中美之间普遍采取“平衡策略”,但在关键议题上面临巨大压力。部分东南亚国家出于与美国、日欧等外部力量的政治考量,对中资项目采取审慎甚至否定态度。这种外部压力也波及至与中国有密切联系的华人企业,使得他们在参与中国主导的项目时更加低调,甚至选择“去中国化”以避免政治标签化。同时,中资企业也因担心敏感性问题而犹豫是否与当地华人深度合作,导致本应互补互利的合作关系变得谨慎、防御,降低了合作效率与信任基础。

其五,信息不对称与信任壁垒仍未打破。尽管中资企业与东南亚华商在商业目标上有诸多重合,但由于文化背景、管理模式、风控逻辑等方面存在差异,双方在实际合作中常出现沟通障碍与利益分歧。常因为出现“认知错位”,则加深了双方的信任壁垒,影响了合作的深度与可持续性。

提供融资 助华资参与“一带一路”

为更好发挥东南亚华人在“一带一路”中的桥梁作用,建议从以下六个方面加强合作与支持。

其一,建设东南亚华人华侨大数据库。建议组建覆盖东南亚主要国家的华人华侨大数据库,以此陆续整合投资、教育、文化、商会等信息资源,为政策制定、项目合作和人才引进提供数据支持和动态管理。

其二,搭建合作平台,推进中东南亚项目对接。鼓励地方政府、产业园区、商协会与东南亚华商建立常态化合作渠道,推进基础设施、制造业、数字经济等重点领域的实质性项目合作。同时,推动中国尤其是海南、香港的高校智库与东南亚国家智库、高校和研究机构开展联合课题研究、政策咨询与前沿趋势跟踪,为政府与企业合作提供智力支持和战略预判,提升合作的专业化与前瞻性。

其三,推动“中资+华资”联合投资。鼓励中资企业本地化发展,利用华人企业的市场网络和社会资源,提升项目落地效率。对华资企业参与“一带一路”项目给予融资与税收支持。

其四,加强文化交流与青年培养。深化中国与东盟文化交流,需扩大华裔奖学金和来华留学计划,吸引优秀华裔青年参与中国企业实习与科研项目,增强文化认同与人才储备。通过提供教材、师资培训与文化活动,进一步加强对马来西亚华文独立中学等中文学校的支持,这些学校以扎实的中华文化教育培养了众多优秀青年,是中国与马来西亚乃至东盟文化交流的重要桥梁。

同时,支持海南大学等高校设立研究项目,聚焦马来西亚等东盟国家华人华侨的研究,并推动青年论坛、文化节等活动,促进双方合作与交流,为中国与东盟培养具有国际视野的优秀青年,夯实区域合作的文化与人才基础。

其五,加强风险预警与舆论引导。建立东南亚投资风险预警机制,及时发布政策与社会舆情信息,强化正面宣传,消除“经济殖民”等误解,营造良好合作氛围。

其六,引导华人企业向高端产业转型。支持华资企业进军新能源、智能制造、跨境电商等新兴领域,提供技术合作、数字化培训与绿色发展政策支持,提升企业竞争力

通过上述政策的实施,预计将建立中国与东南亚华人之间制度化、常态化的合作机制,推动中资与华资融合发展,提升“一带一路”项目在东南亚的落地能力与区域影响,增强文化认同与民间联系,优化营商环境,助力构建中国与东盟“利益共享、责任共担”的命运共同体。

(作者梁海明为海南大学“一带一路”研究院院长,冯达旋为名誉院长)

今日热搜

今日热搜

本周热搜

本周热搜

本月热搜

本月热搜

查看更多

查看更多