「手之舞之、足之蹈之」出自汉代学者总结先秦典籍被秦火焚烧后遗篇的《诗大序》(又称《毛诗序》),指当情动时,「补言、嗟叹及歌之不足」时出现的表达形态,现今称这种方式为舞蹈。在去年举行的巴黎奥林匹克运动会,包括相互启发艺术及技巧融合的水上芭蕾、艺术体操、自由体操、韵律泳、霹雳舞等比赛项目,广义可归纳为舞蹈。我国优秀运动员已成功取得其中三个项目的金牌。

古代的舞蹈皆有抑扬顿挫的音节相辅,与今天的情景相若,可称为乐舞。

在我国舞蹈发展史上,早年的战国及汉代是一个重要的阶段,成书于战国时代、由儒家学者选录的《礼记》就以当代的礼乐制度为其中一主题,记载始自周代的礼乐及君子修养,在其中一篇章《乐记》称「金石丝竹,乐之器也。诗,言其志也;歌,咏其声也;舞,动其容也。三者本书于心,然后乐器从之」。这是我国最早产生有关舞蹈的艺术形式文字。周朝周武王之弟周公旦是研究及整理前代三皇五帝乐舞的第一人,周代的礼乐制度相信是周公旦整理前代的「六代舞」而发展起来的。

除了历史文献有所记载,最早的带有舞蹈情景的文物是收藏在国家博物馆的新石器时代彩陶,彩陶上绘有三组各五人一起手拉手翩翩起舞的生活情景。1973年出土于青海省大通县的彩陶盆,距今约五千年至七千年,被誉为记录先民生命之舞的珍稀文物,是反映当年人民精神世界和物质世界的艺术品,被列为国家一级文物。

古代的舞蹈活动见诸文献外,亦见于发轫于战国而流行于汉代的石刻中。这类活动多于祭祀仪式中、亦在诸侯宴会场合上出现。相信这种仪式性的庙堂乐舞,自然有一定的形式规则。这类乐舞活动亦在世俗生活中灵活多样地逐渐发展并流行起来,成为带有娱乐性的民间活动。它改变了过于规范的形式,令人从「则维恐卧」到「则不知倦」,难怪这种俗乐在当时流行起来。《孟子.梁惠王》记载战国齐国君主齐宣王对孟轲(孟子)说过:「寡人非能好先王之乐也,直好世俗之乐耳」。齐宣王就是相传「有事钟无艳(奇丑而有才的皇后),无事夏迎春(奇美而无能的妃子)」典故的主角,他爱音乐,喜多人合奏,死后其继任者齐湣王喜独奏,不懂吹竽而早年混进合奏班子的南郭先生唯有逃亡,「滥竽充数」的成语典故就出于此。

秦始皇统一六国时,一切强调革新,不崇尚古乐制,秦二世胡亥亦以世俗乐舞作为娱乐,引入民间的「角牴戏」于宫庭活动中;当时庙堂之乐舞只会在祭祀、朝贺及册封典礼才会出现。汉高祖刘邦不满群臣在朝宴上常常饮酒争功、醉酒闹事等行为,亦制定宫廷典礼所用的礼乐,尽管如是,高祖在沛宫招待父老子弟之时,亦自禁不住兴奋出现了放纵行为,当喝酒到尽兴时,亲自击筑,与其百多位沛地少年伴歌并合唱「大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方」的《大风歌》。

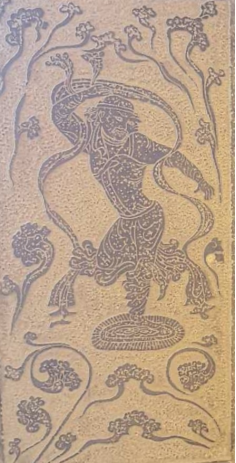

高祖宠爱的戚夫人长于歌舞,传说善「翘袖折腰之舞」;而名传千古的舞者赵婕妤,是西汉的第十二位皇帝汉成帝刘骜的妃子(又说是第二任皇后),她身轻如燕,谓之赵飞燕,舞蹈轻盈飘逸,能作「掌上舞」,亦擅长踽步(猫步),当时童谣有「燕燕尾涎涎」来形容她的美好,唐代诗人亦写有「赵家飞燕侍昭阳,掌中舞罢箫声绝」的诗句。西汉墓葬出土有片状的翘袖折腰舞者玉件,圆雕(如附图)的较少,广州出土南越王墓葬亦见一例。

《史记》及《汉书》多有乐舞的记述。亦有专门的著作,如东汉文学家傅毅描述丰富多彩舞姿的《舞赋》,同期的天文学家张衡亦有同名作品,两者文中对乐舞皆描绘细腻,亦兼论诸多乐舞理念,后人誉他们为古代舞蹈审美眼光奠定基础。

传说「公莫舞」是汉代最为流行的乐舞之一,舞者是以衣服袖或巾作为道具。其起源的一种说法,指楚汉之争时西楚霸王项羽入关,于鸿门宴请刘邦,席间项羽拔剑欲杀刘邦,其叔父项伯以袖相隔,并说:「公莫」,意即项公莫(不要)杀沛公,后人取项伯之言称「公莫舞」。这乐舞场景,在汉代石刻画像石上有不少,对舞袖动态刻画得非常生动,前文提及汉高祖戚夫人的翘袖就是当时流行的相关舞姿。

当年流行的还有「盘鼓舞」。张衡的《七盘舞赋》指舞者兼任敲打乐师,表演时先在地上摆上盘和鼓,舞者蹑足于盘、鼓之上,随脚踏盘鼓声响的节拍,从容翘袖起舞。此外,古籍记载汉代在盛大活动中亦演出的「巴俞舞」,是吸纳西南少数民族的集体乐舞,是汉高祖在楚汉相争时曾得四川阆中賨人相助,认为其舞猛锐,吸纳成为宫庭乐舞之一。这由文字纪录的意像也可从出土的石刻文物看到。另存世汉代一对青铜舞人就更为写实地呈现出两千多年前「手之舞之、足之蹈之」的婀娜舞姿。

魏晋南北朝是中原与西北民族融合的年代。随着与少数民族的文化交流进一步密切,融合其乐舞如「龟兹乐」、「安国乐」及「高昌乐」等形成汉族的「西凉乐」,与此同时亦出现宗教为背景的宗教乐舞,成为唐代乐舞文化的发展基础。

唐代是我国一个灿烂舞蹈年代,这与当时开放的政治有关,更为重要的是经前朝魏晋诸国与西域宗教文化融合,发展出恢宏精美的燕乐舞蹈,如「胡旋舞」的双脚原地急转如旋风的动作,成为民间另一种流行舞蹈,从宁夏吴忠市唐墓出土的墓门石刻可见其乐舞形态。当时宫廷设置了教坊、梨园、太常寺,发展了十人以内及近二百人的集体演出,前者是为殿堂坐奏的「坐部伎」及后者于庭院演奏、气势宏伟的「立部伎」,也分为动作健朗豪爽健舞及舞姿优美柔婉的软舞。

唐代诗人白居易写有《霓裳羽衣舞歌》,传神地描述了霓裳羽衣曲各种细节,包括服饰、伴奏乐器及舞蹈细节,他的诗句「千歌万舞不可数,就中最爱霓裳舞」,对这舞曲推崇极致;「案前舞者颜如玉……娉婷似不任罗绮」,指舞者容颜如玉,穿载流霞之披肩、钿璎玉珮;「磬箫筝笛递相搀」,形容击鼓弹吹曲折悠扬;「烟蛾敛略不胜态,风袖低昂如有情」,写舞者眉目有姿,风袖传情。白居易的文辞,将《霓裳羽衣曲》推介成唐代优秀舞曲的代表。唐代的乐舞活动融入了社会各阶层,上至帝王下至平民百姓,在节庆中常常出现,可惜《霓裳羽衣曲》不幸地在安史之乱安禄山火烧大明宫时,此曲谱于火中烧毁。到了南宋年间,精通音律的诗人姜夔发现部分片断,从而编入其《白石道人歌曲》内;近代学者据敦煌藏经洞留存的唐代敦煌曲谱残卷等吉光片羽,与姜夔所发现片断组合再编而成,成为现代的版本。

流传至今的历史文物与古代文籍互相参照,学者专家们的努力,让我们在今天了解两、三千年发展下来的思想及乐舞生活,有令我们看见古人「手之舞之、足之蹈之」的形态,是为中华民族文化传承脉络的一种真实纪录,亦成为当今强身健体、活化大脑的健康舞形式。

今日热搜

今日热搜

本周热搜

本周热搜

本月热搜

本月热搜

查看更多

查看更多