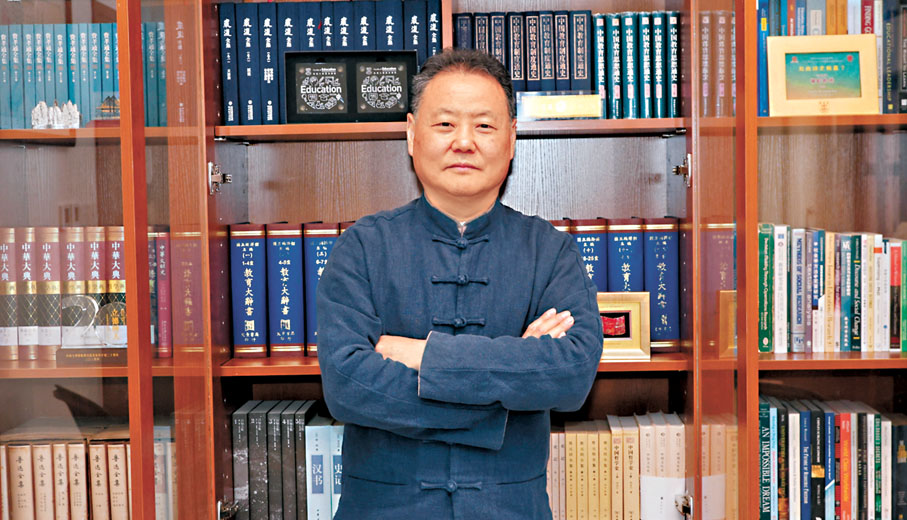

国务院总理李强在今年政府工作报告中强调,要深入实施科教兴国战略,提升国家创新体系整体效能;同时加快建设高质量教育体系;制定实施教育强国建设三年行动计划。在国家教育高速发展之路上,香港教育亦将迎来黄金时期。坐拥5间全球百强大学、多个学科在国际排名中名列前茅,正是香港积极配合国家教育发展,建设成为国际专上教育枢纽的底气所在。其中,香港大学教育学院在2024-2025年度《美国新闻与世界报道》全球最佳大学教育及教育研究学科排名勇夺第一位,连续两次蝉联榜首。该院院长杨锐近日接受香港文汇报专访时表示,优秀且国际化的教学和研究团队是学院赖以成功的一大秘诀。他深信香港有能力发展成为国际专上教育枢纽,但必须更好地善用内地各项资源,进一步促进湾区融合,并要在课程中引入人工智能(AI)在内的教育科技内容,让香港高等教育走上更高台阶。

“我们不是西方人,也不是西方国家,做学问并不容易。我举一个例子,在约郡(Yorkshire)课堂的问题,当它对外展示时,这个问题是国际问题;在香港做研究,人们很自然认为这是本地问题。”杨锐认为,包括学院在内,以及本港多所学府与学科,能在如此大环境下取得众多顶尖国际排名实属不易,实力值得肯定。

谈到成功的秘诀,杨锐介绍,该学院拥有逾百位来自世界各地的教学人员。他们来自全球顶尖学府,拥有国际化的教育背景和研究经验;他们学贯中西,不仅在其专业领域拥有丰富的学术知识,更善于融合东西方的教育理念与实践,既能汲取西方教育理论与方法,又能深刻理解亚洲及香港的教育需求与文化背景。

“不管是哪个领域的,任何时间去敲他的门,请他说说自身领域别人的最新工作,他都能如数家珍地跟你分享,伦敦的人怎么做,柏林的人怎么做,纽约的人怎么做,我们在香港该怎么做。”他说。

杨锐进一步指出,学院的教研人员时刻紧贴国际研究趋势,能无缝参与到国际学术讨论之中,甚至在某种程度上可以引领讨论,这也是本港学术界的优胜之处。“我们同事到了伦敦,他与当地学者交流没有任何问题,完全懂这个圈子发生了什么;外国同事到我们这来,跟我们同事坐在一起交流,也没有任何问题,这是我们的优点。”

香港要发展成为国际专上教育枢纽,杨锐就以交通枢纽为例,“大家都要经过你,但是不一定呆在这里,可以经过你再到内地,所以通过连接内地与海外,香港在中间扮演高度交流、有很强国际视野的区域,这是可行,也是必要。”惟他同时强调,发展高等教育必须要有社会需求,“我们需要送人上天,需要送人入海,才会有这些研究,没有需求的话是不能长远的。”

港可善用内地资源 发展教育枢纽

杨锐深信,香港必须善用内地各种资源,包括人才、资金与需求,“香港人口不多,内地有,我们没有那些需求,内地有。我们一定要注意融合,这个融合已经不再是政治上的需要,而是我们发展的生存需要。”尤其在粤港澳大湾区朝着高质量创新发展、不断迈进的过程中,香港正可把握机遇发展教育枢纽,因此未来要更好地促进湾区融合,让香港高等教育有更大的发展空间。

受惠于“一国两制”的巨大优势,杨锐认为本港与世界高等教育界的自然联通,正可为内地作出贡献。“非常熟悉在国际做事的人,在内地仍不算多,而我们可以把世界带给他们(内地学术界)的……湾区的融合,对彼此来说都非常重要,而且是双赢!”

结合脑科学与AI 深挖人类知识潜力

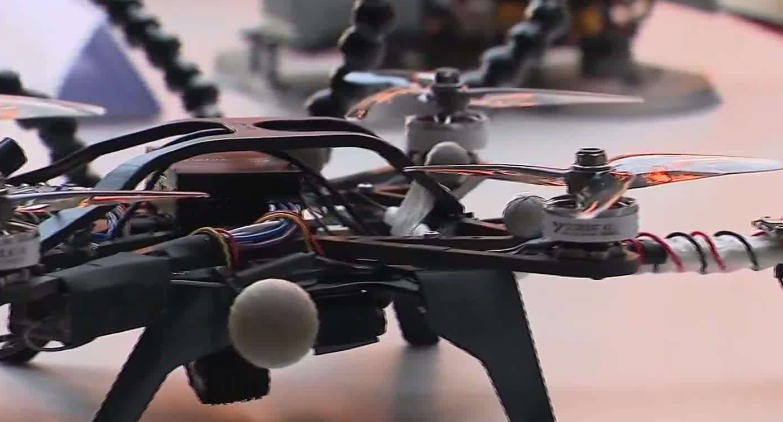

谈到全球教育发展的大趋势时,杨锐表示,科技正在重塑教育方式,人工智能(AI)、大数据及虚拟实境等技术逐渐融入教与学。科技快速发展不仅改变了教学模式,也为个性化学习和自主学习提供了新的契机。因此,学院在课程中引入教育科技的内容,培养未来的教育工作者掌握应用新技术的能力,从而提升教学质量和学生体验;与业界及国际学术机构合作,开展聚焦于教育科技与AI的各项研究项目;学者积极将研究成果回馈于本地教育界及海外多所高等院校,冀为香港乃至全球的教育科技实践提供具前瞻性的解决方案。

“我们一般是用过去的经验培养人,以便他们能够应付未来,但现在是充满变革的时代,过去的经验不是能够让未来一代很好的应付未来,这就成了很大的问题。”杨锐认为,随着急速的数码化进程与科技发展,学生需要熟悉最新的技术并具备数码素养,尤其是在AI、大数据及教育科技等领域的应用能力,但同样重要的是教会孩子要有应变能力,“所以专业类的课程愈来愈少,通用技能反而愈来愈多,只因前者可能很快就会过期了。”

须培养数码素养应对未来

面对瞬息万变与复杂的社会问题,杨锐强调学生必须具备批判性思维与解决问题的能力,因此必须培养学生的分析及评估资讯能力,并在面对问题时能提出创新解决方案,在不确定性中做出明智的决策。

他透露,学院未来有意把脑科学、AI和教育结合,从中寻求突破,“其实一个人所知道的知识,远远要比他能说出来的更多。意思是,我们平常能说清楚的只有冰山一角,还有大量东西在冰山、在水的底下,这叫内隐知识(Tacit knowledge)。但人类到目前为止,都不是非常清楚如何更有效把内隐知识变成外显知识(Explicit knowledge),而我们想做这个。”随着科技进步,未来机器或可帮助人们更大程度地了解脑运作,为教育作出贡献。

理顺价值观教育 融合“中西古今”

在科技急速发展下,很多人忽视了价值观教育。杨锐深信,在瞬息万变的社会中,坚守和传播价值观尤为重要,因为它关乎人类社会的基本取向和道德底线,所以教育最核心部分是培育具正确价值观的下一代。他表示,港大教育学院希望能将中华传统价值观与各种西方教育理念及新时代的教育模式结合起来,逐步融合“中西古今”,培养出心理健康、积极向上的下一代,并进而在全球教育变革中发挥示范作用。

“我们现在特别强调‘硬’的东西(例如技能),但对‘软’的东西考虑不够。比如说,香港的孩子特别强调学习成绩,却可能缺乏Attitude(态度)等其他东西。”杨锐举例,香港孩子大多不做家务,“我们的孩子被家佣照顾得太好,然而做家务非常重要,为家庭承担一些责任,这是最好的锻炼,有些家庭却把这些机会都放弃了。”

中国文化是发展良好价值观宝贵资源

香港家庭条件普遍不错,“因为我们的电很便宜、水很便宜,所以大家就不注意省电、省水。负担得起是一回事,但也应该珍惜水电,这些Attitude非常重要。更不用说就是Attitude towards other people(对他人的态度),你能不能与人友好相处,这是最重要的一件事情。”

杨锐认为目前教育的最大任务,理应是要形成并理顺一套良好的价值观教育,而中国文化和众多成功的社会实践,正是发展良好价值观教育的宝贵资源。

“我们现在的价值观是混乱的,有古代的,有近代的,有中国的,也有西方的处在一起,我们没有把它们理顺。我们的任务就是要整理出一个新的理论体系,以指导我们的生活。”杨锐解释,由于中西方生活文化和意识形态等差异,部分西方理论不宜照单全收,“相比西化,我们更应‘化西’,使西方(理论)变成我们的营养。”

他认为,香港不乏理顺“中西古今”价值观的成功人士,“但是没有人去研究他们怎么做到,也没有人去研究我们的学校是怎样培养出这样的人。我觉得最先该做的事,就是去香港这些好学校,把他们的经验整理出来。”

杨锐强调,目前本港的教育理论远远落后于实践,因此应先整理香港最好的经验,消化后整理出适合自身的一套体系,长远有助提升人和社会的幸福感。

广纳国际人才增交流 欣喜后进有作为

为进一步巩固学院在全球高等教育的领导地位,杨锐强调,港大教育学院将继续吸纳来自世界各地的优秀学者,让师资进一步国际化,并支援现有师资作进一步提升,为教学人员提供充足的资源和机会,参与国际合作研究及学术交流活动,并邀请世界知名学者进行深入交流,促进知识共融与创新。

「只要人好,有再多限制都不怕」

“我成为院长后,跟我们的张翔校长还有我们管人事的宫鹏副校长每一次接触时,特别是最开始的头一年,他们都再三提醒我说:你的工作,一半以上的精力都要放到招人上。”杨锐强调,人是学院发展的最关键因素,“有人什么都好办,只要人好,有再多的限制都不怕;没有人,再多的政策都是空。”

他坦言,目前全世界都在抢人,尤其是世界一流的顶尖教授,想要招募尤其困难,因此,学院在招募人才以外,也积极培养自家人才。“我们目前大概有66、67个人从事教学科研,而我们在排名中的竞争对手,有些(人员规模)是我们10倍以上,因此我们的同事非常勤奋,工作确实是做得非常漂亮……可以说我们这数十人,每一个都是像样的,没有‘困难户’,而且年龄都是以中青年为主,他们按目前的表现出来的势头是很有希望的。”

他特别提到,多年以来香港的学术界与国际学术界都可以自然联通,是一个极具特色的文化枢纽,这对于吸引国际人才具有相当优势。此外,本港的高等院校在研究方面一向位居世界前列,有优良且国际化的师资及高质量的学术水平,自然能吸引海外学生“留学香港”。

杨锐强调,学院将继续吸纳来自世界各地的优秀学者及杰出学生。他们的到来可令教育更多元,若学生毕业后愿意留港,也对香港的发展有益。

今日热搜

今日热搜

本周热搜

本周热搜

本月热搜

本月热搜

查看更多

查看更多