11月12日至13日,在香港浸会大学校园内,135名参加“全球挑战”课程的一年级跨学科专业学生,展示了22个促进可持续人与海洋关系的创意作品,期望参观者对海洋生物建立起同理心,保护海洋生态环境。该活动亦获香港海洋公园Mission R以及世界自然基金会香港分会的全力支持,部分作品将会在公众活动中与香港市民见面。

科技与教育:可持续的创新融合

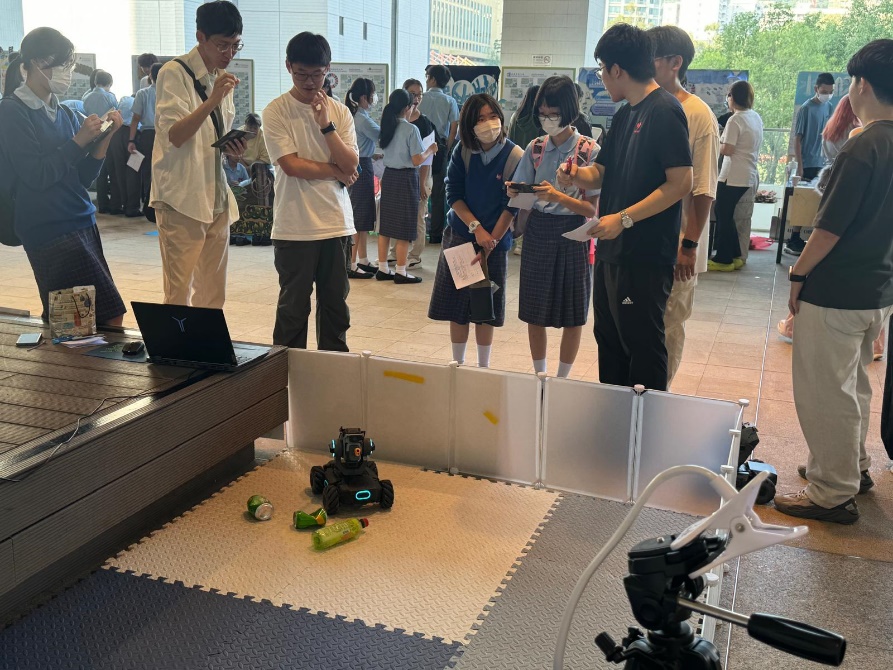

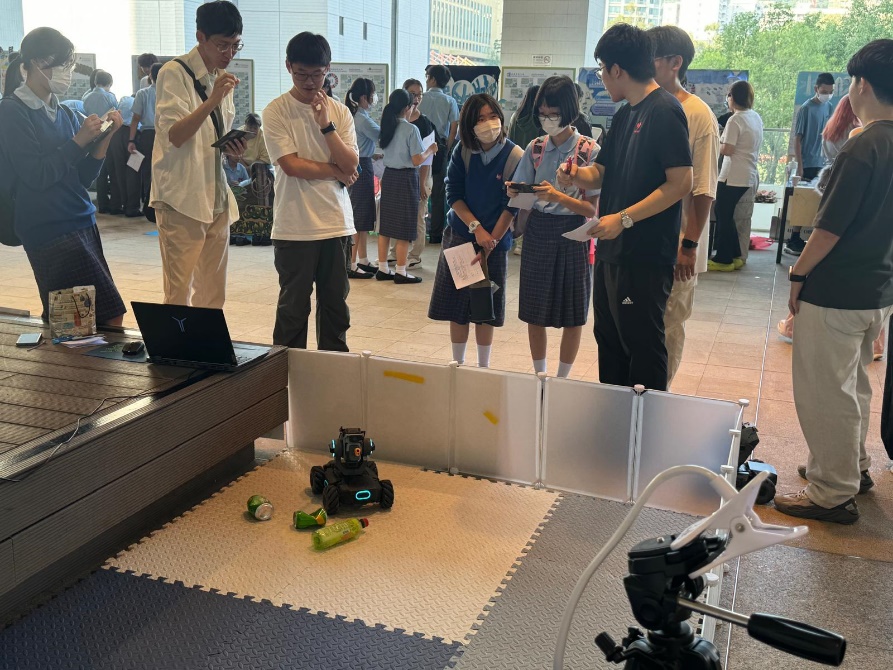

来自浸大自订主修专业的一年级学生团队设计了一个“亲子海洋教育系统”,期望提升香港青少年对人类与海洋关系的理解,保护海洋环境。该系统由远程控制的海滩垃圾识别机器人和手机应用程序组成。在摊位上,学生开发团队向参观者演示了概念原型,测试了机器人远程操控装置和垃圾识别系统,并收集反馈以提高该系统的性能。

小组成员汤灿宇表示,这个“亲子海洋教育系统”是我们全球挑战课程的成果,课程中有关可持续发展和设计思维的学习以及团队对人工智能领域的兴趣,让我们有了开发这个系统的灵感。学生期望与相关机构合作,将海滩垃圾识别机器人放置于公共泳滩,让家长可以带领孩子在家远程操控海滩机器人,识别海滩上的塑料瓶、塑料袋以及金属垃圾,并操纵机械臂进行垃圾拾捡和回收,以此来提升香港青少年保护海洋的公民意识。

情绪为起点:建立对海洋的同理心

另一组同样来自自订主修专业的学生队伍设计了一套名为 “灵洋(Aqua spirit)”的卡牌游戏,让参观者通过游戏来与海洋建立起情感联结。小组成员冯凯琳表示,这个产品的灵感来源于全球挑战课程中与教职员的跨学科对话版块,通过创意设计,帮助人类与海洋建立起情感联结,激发人类的同理心和对自身行为的反思。我们希望参观者可以从我们设计的这套卡牌中感受到他们与海洋相连。

学生团队参考动画设计师Tim Burton的著名动画《鬼新娘》的绘画风格,融入英文、粤语谐音梗,制作了一套20张的卡片。卡牌根据海洋被污染的源头被分为5个属性,化学污染、塑胶污染、核污染、人类其他活动污染以及稀有的未污染。卡片的主体内容描述该污染的现象以及应对该污染的解决方案,左上角的骷髅头数量代表导致的污染程度,玩家通过随机抽取卡片,对比其所携带的污染骷颅头数量来进行对抗游戏。其中一张化学属性卡片以 “白化苍苍”为主题,取自谐音 “白发苍苍”,描述的是海洋中的珊瑚被化学物质污染而导致白化。另一张广受喜爱的人类活动属性卡片描述的是人类错把淡水鱼放入不适合他们生存的水环境中,锦鲤发出了 “锦鲤(咁你)想点?”的疑问。除了卡片所带的游戏机制外,学生期望未来可以与相关机构合作,制作成“卡片盲盒”,吸引民众来集齐一整套卡片,游戏的同时又可以学习到海洋保护的知识。

身临其境:在游戏中反思人类行为

在所有摊位中,有一艘用废纸板制作的大船外聚集了很多中学生及小朋友。来自艺术与科技专业的跨学科一年级学生团队以 “海龟汤”游戏为原型,制作了一本名为 “海龟SoupStainable”3D立体游戏书。玩家们坐在大船内,仿佛漂泊在大海里,看见了“尼莫喝了水就开始旋转跳舞”,“蟹老板死在了自己的家里”,“多莉追寻著光却死了”。这三个看似“诡异的”事件,其实是藏在游戏书中的三个真实世界发生的故事,玩家需要通过向主持人提问去解密“是什么导致了这三个事件的发生?”游戏主持人则会引导玩家一步步完成解密任务。

小组成员李颖雯介绍称,团队在设计这款游戏前阅读污染的新闻报道,这三个故事都是由真实的事件改编的,分别聚焦“海洋化学污染”,“海滩塑料污染”以及“蓝眼泪现象”。例如第一个故事指向的是英国朴茨茅斯大学的科学家在螃蟹、牡蛎、海藻等海洋生物中发现了古柯碱、摇头丸、安非他命等药物。所以,我们使用了一个夸张的叙事,希望能够让人们重视这些化学废物对海洋生物的危害。其实,故事的答案本身并不重要,我们期待透过游戏去引导玩家对人类行为进行反思。而玩家不断向主持人提问去寻找真相的过程本身,就是在做反思。

为期两天的展位吸引了约800名人次参观,包括140多位香港中学生。来自天水围香岛中学中二年级的陈泽熙同学在参观完所有展位后表示,最喜爱这个机器人的“亲子海洋教育系统”。他表示:“操控这个垃圾拾捡机器人没有想象中的那么容易,这让我意识到我们扔垃圾在海滩上是简单的,但清洁海滩却是不易,未来再去海滩,我会把垃圾都带走,也会呼吁身边的朋友保护海滩与海洋环境。”

浸大跨学科本科课程部总监暨首席讲师何咏茵博士表示:“我们乐于看见学生积极介绍团队的创作理念,期望此次展览透过跟不同学科学生及教职员对话,寻求更多跨学科的合作,以推动可持续海洋发展。”

全球挑战系列课程为香港浸会大学跨学科本科学生的必修课,本学期以“联合国可持续发展目标14:水下生物”为主题,由三位老师合作教授, 包括跨学科本科课程部首席讲师何咏茵博士,生物系高级讲师余英杰博士及化学系高级讲师何观升博士。学生重点学习联合国可持续发展目标,拓阔他们的国际视野,并运用创新思维去解决真实世界的问题。课堂著重体验式学习,鼓励学生完成跨学科协作项目,助未来推动社会进步。

https://res.youuu.com/zjres/2024/11/14/T5e9QJPmHWtDvM8VSxTeq2DtV5KkRvwYSbP.png

扫描二维码分享到手机

![]()

+关注

11月12日至13日,在香港浸会大学校园内,135名参加“全球挑战”课程的一年级跨学科专业学生,展示了22个促进可持续人与海洋关系的创意作品,期望参观者对海洋生物建立起同理心,保护海洋生态环境。该活动亦获香港海洋公园Mission R以及世界自然基金会香港分会的全力支持,部分作品将会在公众活动中与香港市民见面。

科技与教育:可持续的创新融合

来自浸大自订主修专业的一年级学生团队设计了一个“亲子海洋教育系统”,期望提升香港青少年对人类与海洋关系的理解,保护海洋环境。该系统由远程控制的海滩垃圾识别机器人和手机应用程序组成。在摊位上,学生开发团队向参观者演示了概念原型,测试了机器人远程操控装置和垃圾识别系统,并收集反馈以提高该系统的性能。

小组成员汤灿宇表示,这个“亲子海洋教育系统”是我们全球挑战课程的成果,课程中有关可持续发展和设计思维的学习以及团队对人工智能领域的兴趣,让我们有了开发这个系统的灵感。学生期望与相关机构合作,将海滩垃圾识别机器人放置于公共泳滩,让家长可以带领孩子在家远程操控海滩机器人,识别海滩上的塑料瓶、塑料袋以及金属垃圾,并操纵机械臂进行垃圾拾捡和回收,以此来提升香港青少年保护海洋的公民意识。

情绪为起点:建立对海洋的同理心

另一组同样来自自订主修专业的学生队伍设计了一套名为 “灵洋(Aqua spirit)”的卡牌游戏,让参观者通过游戏来与海洋建立起情感联结。小组成员冯凯琳表示,这个产品的灵感来源于全球挑战课程中与教职员的跨学科对话版块,通过创意设计,帮助人类与海洋建立起情感联结,激发人类的同理心和对自身行为的反思。我们希望参观者可以从我们设计的这套卡牌中感受到他们与海洋相连。

学生团队参考动画设计师Tim Burton的著名动画《鬼新娘》的绘画风格,融入英文、粤语谐音梗,制作了一套20张的卡片。卡牌根据海洋被污染的源头被分为5个属性,化学污染、塑胶污染、核污染、人类其他活动污染以及稀有的未污染。卡片的主体内容描述该污染的现象以及应对该污染的解决方案,左上角的骷髅头数量代表导致的污染程度,玩家通过随机抽取卡片,对比其所携带的污染骷颅头数量来进行对抗游戏。其中一张化学属性卡片以 “白化苍苍”为主题,取自谐音 “白发苍苍”,描述的是海洋中的珊瑚被化学物质污染而导致白化。另一张广受喜爱的人类活动属性卡片描述的是人类错把淡水鱼放入不适合他们生存的水环境中,锦鲤发出了 “锦鲤(咁你)想点?”的疑问。除了卡片所带的游戏机制外,学生期望未来可以与相关机构合作,制作成“卡片盲盒”,吸引民众来集齐一整套卡片,游戏的同时又可以学习到海洋保护的知识。

身临其境:在游戏中反思人类行为

在所有摊位中,有一艘用废纸板制作的大船外聚集了很多中学生及小朋友。来自艺术与科技专业的跨学科一年级学生团队以 “海龟汤”游戏为原型,制作了一本名为 “海龟SoupStainable”3D立体游戏书。玩家们坐在大船内,仿佛漂泊在大海里,看见了“尼莫喝了水就开始旋转跳舞”,“蟹老板死在了自己的家里”,“多莉追寻著光却死了”。这三个看似“诡异的”事件,其实是藏在游戏书中的三个真实世界发生的故事,玩家需要通过向主持人提问去解密“是什么导致了这三个事件的发生?”游戏主持人则会引导玩家一步步完成解密任务。

小组成员李颖雯介绍称,团队在设计这款游戏前阅读污染的新闻报道,这三个故事都是由真实的事件改编的,分别聚焦“海洋化学污染”,“海滩塑料污染”以及“蓝眼泪现象”。例如第一个故事指向的是英国朴茨茅斯大学的科学家在螃蟹、牡蛎、海藻等海洋生物中发现了古柯碱、摇头丸、安非他命等药物。所以,我们使用了一个夸张的叙事,希望能够让人们重视这些化学废物对海洋生物的危害。其实,故事的答案本身并不重要,我们期待透过游戏去引导玩家对人类行为进行反思。而玩家不断向主持人提问去寻找真相的过程本身,就是在做反思。

为期两天的展位吸引了约800名人次参观,包括140多位香港中学生。来自天水围香岛中学中二年级的陈泽熙同学在参观完所有展位后表示,最喜爱这个机器人的“亲子海洋教育系统”。他表示:“操控这个垃圾拾捡机器人没有想象中的那么容易,这让我意识到我们扔垃圾在海滩上是简单的,但清洁海滩却是不易,未来再去海滩,我会把垃圾都带走,也会呼吁身边的朋友保护海滩与海洋环境。”

浸大跨学科本科课程部总监暨首席讲师何咏茵博士表示:“我们乐于看见学生积极介绍团队的创作理念,期望此次展览透过跟不同学科学生及教职员对话,寻求更多跨学科的合作,以推动可持续海洋发展。”

全球挑战系列课程为香港浸会大学跨学科本科学生的必修课,本学期以“联合国可持续发展目标14:水下生物”为主题,由三位老师合作教授, 包括跨学科本科课程部首席讲师何咏茵博士,生物系高级讲师余英杰博士及化学系高级讲师何观升博士。学生重点学习联合国可持续发展目标,拓阔他们的国际视野,并运用创新思维去解决真实世界的问题。课堂著重体验式学习,鼓励学生完成跨学科协作项目,助未来推动社会进步。

https://res.youuu.com/zjres/2024/11/14/T5e9QJPmHWtDvM8VSxTeq2DtV5KkRvwYSbP.png