《紫荆论坛》专稿/转载请标明出处

吴子伦 | 全国港澳研究会会员

促进文化繁荣兴盛是实现中华民族伟大复兴的重要一步,中国共产党的二十大报告强调「增强中华文明传播力影响力」的战略部署。香港作为国家对接国际的桥梁,有著荟萃多元文化的优势,因此在「十四五」规划纲要中确立了其中外文化艺术交流中心的定位,肩负了文化软实力输出的重任。可是,香港自回归以来主要聚焦于硬件建设,没有清晰的文化政策,也缺乏作为文化软实力输出的载体。虽然现届特区政府设立了文化体育及旅游局,但如何提高软实力输出依然是一个问号。笔者回顾二十世纪八、九十年代香港流行文化的成功经验,提出「文化输出循环」模型,为政府落实「增强中华文明传播力影响力」工作提供思路。

引言

香港一直都是国家对接国际的桥梁。早在二十世纪六十至七十年代,不少内地人士带著各式各样的中华文化传统和技艺移居香港,令这里变成了中西文化的荟萃地。自1997年回归以来,特区政府设立了文化委员会,并就文化产业发展进行调研后发布了《政策建议报告》。可是,有关委员会未能有效发挥作用,尚未推动政府订立清晰的文化政策就宣告解散。多年来,香港主要聚焦于文化硬件建设,例如公共图书馆从64间增至82间、体育馆从74座增至102座等。虽然现届特区政府设立了文化体育及旅游局,并在2022年及2023年《施政报告》的措施中提出专门成立多个文化相关的委员会,并会在稍后时间推出《文艺创意产业发展蓝图》,试图提高文化软实力输出。可是,2021年香港的文化及创意产业占香港国民生产总值的4.5%,当中增加价值的头三位为:软件、计算机游戏及互动媒体,艺术品、古董及工艺品,建筑,在输出文化软实力上仍欠缺载体,未发展出一套可持续的文化输出逻辑。

回看二十世纪八、九十年代,香港的流行文化输出情况如日中天,更获得了「东方好莱坞」的美誉。到底为何那时香港流行文化在对外传播中取得了成功?通过解答这个问题,可以把有关经验在新时代再次复制,为特区政府强化文化软实力输出、对外讲好中国故事提供启示。

文化软实力概念的提出

在回答研究问题前,需要先审视文化软实力、流行文化输出及「输入—处理—输出」模型等相关理论,为后续的讨论建立基础,以下将分成两部分:

(一)文化软实力与流行文化输出

「软实力」一词最早由美国学者于1990年提出,它主要存在于三种资源中,包括文化、政治价值观及外交政策,是军事力量、经济实力等硬实力的相对存在。软实力与硬实力不同,它是「能让其他人做你想让他们做的事」的力量,可以在日常生活中不知不觉影响各国人民。

过去三十年,「软实力」概念在学术领域不断进行辩论,甚至在世界各国中落实。有学者指出「软实力」是一种「需要被他者所认同」「被别人所接受」的文化力量,而流行文化在传播国家文化软实力中有著重要作用。有学者认为流行文化透过「宏观社会结构」和「人际交往纽带」方式进行传播,为青少年的自我认同带来显著影响,成为了一部「制造青春」的机器。从国际经验来看,一个国家或地区的文化影响力更多是通过国际贸易的方式来实现。各国都是以培育具有国际竞争力的文化企业为目标,通过市场化方式实现文化的传播和沟通。

流行文化所包含的内容非常广泛,存在于市民日常生活的不同部分,当中包括电影、电视、音乐、服装等。有研究收集了440份有效问卷,让香港受访者体验三种韩国流行文化,结果发现他们在体验过后会增加他们到韩国旅游的意愿。而日本则凭借电子游戏成功提升了世界形象,并以此作为文化传播的重要手段。在众多的流行文化范畴,有研究认为影视传媒作为普通民众的主流媒体和最主要的文化消费产品,而且可以透过图像语言隐蔽地传播价值观,是提升国家文化软实力的首选策略。一部电影内所涵盖的讯息非常多,而且接触面相对较广,故本研究以电影作为主要讨论对象。

(二)「输入—处理—输出」模型

过去一段日子,不少学者对香港流行文化作出广泛研究,但他们主要聚焦于影视历史、歌词分析、电影分析、个别明星的影响等范畴,与政治和公共政策相关的文献非常有限,特别是关于如何有效输出文化软实力,一个能够被广泛接受的文化软实力输出模型仍未建立起来。

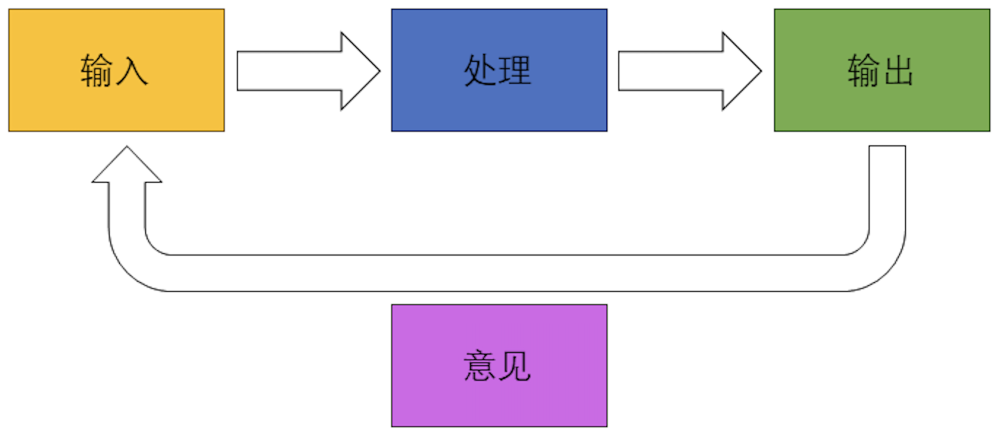

文化是一种有组织的差异化和概括化输入行为,而输出的结果是个人和集体行为。换句话说,文化传播和软实力输出其实就如同一个生产过程,有清晰的投入、过程、产出及反馈改善。在众多理论中,「输入—处理—输出」模型(Input-Process-Output Model)在系统分析和软件工程中使用广泛,用于描述信息处理程序。有关模型包含四个部分,分别是输入、处理、输出和意见,是一个循环。

有关模型除了用于各种生产过程,亦可以用于讨论人们的行为,例如Pavitt在其研究中探讨了各种输入因素对社会影响力的影响,并以「输入—处理—输出」模型为基础提出了一个「群体社会影响过程模型」。而在Ching、Lee、Wong、Lai and Lip的研究中,探讨了在新冠疫情期间老年人对遥距学习的体验。因此,本文将会以「输入—处理—输出」模型作为基础,结合香港二十世纪八、九十年代流行文化的成功经验,提出文化输出模型。

二十世纪八、九十年代香港电影

输出经验回顾及

文化输出循环的提出

回看二十世纪八、九十年代,香港的流行文化产业主要是通过市场支撑,并非依靠政府的资助。在五十年代,大批来自内地的艺术家移民来港,为香港电影业带来了大量人才。当时,香港影坛有三大势力,包括邵氏、电懋和长城影业,它们均采用流水线作业的片场制拍摄电影,日以继夜地大量生产电影,每年产出高达40多部影片。与此同时,不同电影企业都有自己的电影院线,播放自己拍摄或采购的电影,是一种成熟的垂直合并,为它们带来稳定的收入进行持续投资,让香港创出了一个完善的电影生态。在八十年代,新艺城、德宝、世纪、银都等公司相继成立,各出奇谋重本拍制娱乐大片让香港电影进一步走向辉煌岁月 。基于上述的「输入—处理—输出」模型,以下将会以四阶段讨论二十世纪八、九十年代香港电影输出情况。

(一)第一阶段——输入:善用优势打入东南亚及内地市场,拍摄符合大众口味的电影

香港电影是华语电影的先驱者,社会普遍认同「有华人的地方,就有香港电影」。世界各国有著数量庞大的海外华人社群,特别是东南亚国家,估算达到3,000多到4,000万人。这个群体虽然并非身在中国,但普遍保留著中国人的身份认同,各类同乡社团、商会随处可见,也有著较强经济实力和较广人际网络,这个消费群体非常大。

而且,当时东南亚国家、台湾地区的电影主题比较单一。自七十年代,韩国朴正熙当局要求电影公司制作能「确立民族主体性」和「鼓舞爱国爱民族的国民性」电影,这并未能满足当地人民的娱乐需求。而在台湾地区,八十年代的电影人主要拍摄艺术风格路线的电影,商业电影属于少数,并非大众的口味。可见,东南亚市场对商业电影有极大需求。反观香港的电影工业发达,主要是拍摄商业娱乐片,因此有能力抢占有关市场。

另外,邻接香港的内地城市也是一个庞大的电影文化市场。香港与珠三角地区的语言文化、历史和生活风俗一脉相承,因此香港的影视娱乐制作容易获得那里观众的接受。加上改革开放以后,经济快速起飞的香港在内地民众心目中是一种时髦、一种向往,故此香港发挥了自身优势,也选择了内地市场进行出口。

面对这些庞大的华语市场,香港制作的电影都会考虑他们的需求。不少香港制片公司都具备某种「亚洲意识」,会在海外取景拍摄,这也是为了更好地在海外发行放映,特别是东南亚市场。

为讨好外埠片商,配合观众的口味,香港亦跟风拍摄喜剧、黑社会及英雄主题的电影。「新浪潮」崛起的时候,许鞍华、徐克等导演在首次执导时,不约而同拍摄具有黑色元素的警匪片、惊悚片,希望以这种商业化的作品赢得市场。充满香港色彩的《英雄本色》,使香港街道景色印在各人的脑海之中,至今有关电影仍然在韩国的电视剧中被致敬。

自七十年代起,李小龙的功夫就引起了世界的关注和风潮,他成为了国际影坛巨星,功夫片也得到世界各地人们的喜爱。李小龙逝世之后,香港的功夫电影并未止息,成龙成为了接班人,在七十年代末期推出了《蛇形刁手》《醉拳》等影片,打入了日韩市场并且大卖,票房达到10亿日元以上。而在八十年代,成龙创作出了具有荷里活(好莱坞)风格的港式功夫片,推出了《师弟出马》《警察故事》等耳熟能详的作品。

此外,香港还取材了不少中国民间故事,包括《聊斋》《倩女幽魂》等,以凄美的爱情故事包装,吸引市民的眼球。另外,周星驰在九十年代初更将「无厘头」搞笑元素融入到这些古装作品之中,例如《大话西游之仙履奇缘》《鹿鼎记》等,让这些中国故事更能走进人们的心中。

(二)第二阶段——处理:利用各地传播平台,雄霸东南亚及内地市场

电影拍摄后亦需要有足够的传播渠道才能让观众认识,继而取得成功。自五、六十年代,邵氏已经积极与印尼、新加坡、菲律宾及马来西亚等国家的企业进行合作,让香港电影逐步打入这些市场。而自七十年代起,高度商业化的香港电影亦开始在内地影院放映。至于日本,自李小龙的功夫热后,香港演员影迷会及香港电影杂志更相继出现,让香港演员获得更多日本市民的关注。而在台湾地区,有四家有线电视台24小时播放大量香港电影,加上路边摊、夜市、唱片行以三片一百元的价钱出售香港电影,让当地人民广泛接触香港流行文化作品。在不同渠道的互相作用下,香港电影热潮有效在东南亚和内地传播。

在香港电影辉煌的二十多年中,泰国、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、越南、韩国等东南亚国家,加上台湾地区,产生了大批支持者,支撑香港发展成区域电影中心的重要力量,其中「香港乃越南最大电影供应商,在印尼则为第三大供应商」。随著香港电影的成功,香港明星和粤语歌曲亦因此而获得了大家的青睐。

(三)第三阶段——输出:中国不同文化植根人们心中

在香港电影于东南亚和内地流行之后,中国不同文化逐渐植根在人们的心中。主要体现在三方面:

第一,广东话的广泛传播。自七十年代,粤语电影、电视、歌曲等流行文化大量涌入马来西亚,令当地人民了解到香港文化和粤语,虽然马来语是马来西亚的国语和唯一官方语言,但除了华人群体以外,现时亦有不少懂华语的马来西亚人,可见文化影响非常深远。对内地而言,广东话是一种地方语言,主要在广东省内使用。但近年内地歌唱节目依然选取广东歌,也代表了香港八、九十年代的文化仍存在于社会各个群体的内心。

第二,中国人的爱国形象。在七十年代李小龙的作品中我们看到了非常强烈的民族主义,电影中李小龙将「东亚病夫」的牌子踢破,表现出明显的反日情绪,企图重新唤起旧有的功夫英雄和民族精神。而在九十年代初,李连杰主演的《黄飞鸿》在东南亚、美国及德国等地上演,向世界展现了黄飞鸿的大侠形象及中国人爱国对抗外敌的故事,增强了海外华人的凝聚力。

第三,学习中国武术和音乐。在国际影坛上展现出中国影人的形象,为世界打开了一扇了解中国文化的窗口。虽然中华武术在东南亚的华人群体中一直都得到重视,并时常举办比赛,自七十年代李小龙的带动,到八、九十年代香港武侠电影,如《少林寺》等古装功夫电影公映,让东南亚国家的人们更热爱中华武术文化。而不少香港电影配乐也是来自中国古典音乐,例如「黄飞鸿」电影的主题曲《男儿当自强》改编自古琵琶曲《将军令》,使东南亚人民透过电影深刻认识到这些耳熟能详的乐章。

(四)第四阶段——意见:香港流行文化热潮的退却

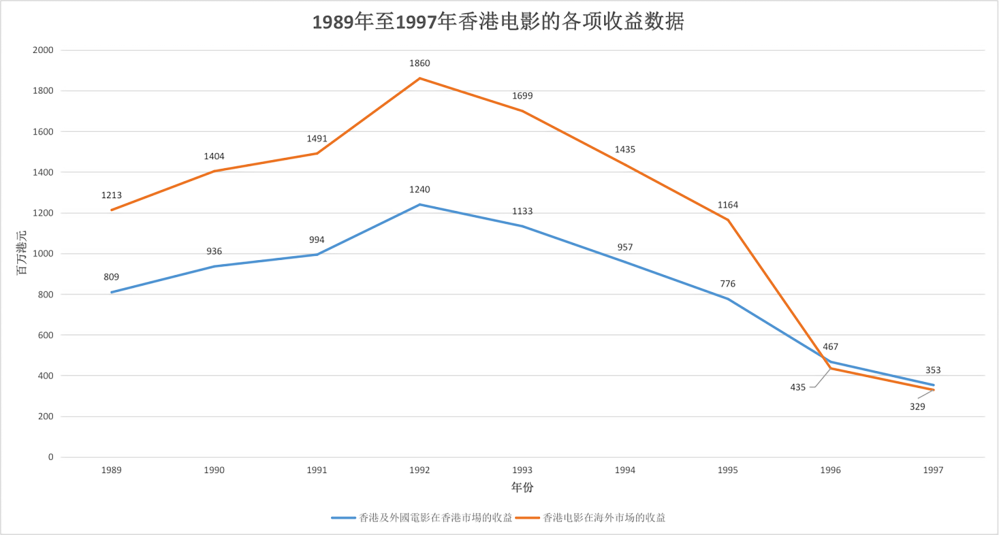

到了九十年代中期,香港流行文化在东南亚的影响力出现了180度的转向。1996年的海外收入出现了断崖式下滑,从1995年的11.64亿港元跌至4.35亿港元,1997年更进一步下滑至3.29亿元,主要原因有三方面:

第一,观众对电影口味的改变。九十年代末,荷里活(又译「好莱坞」)的技术提升,为观众带来了前所未有的体验。1993年的《侏罗纪公园》,向观众展示了活灵活现的恐龙,在全球票房超过11亿美元,远超同期其他电影;而1997年的《铁达尼号》(又译《泰坦尼克号》)票房是全球历来第四高,超过22亿6千万美元。及后,随著荷里活电影的特效快速发展,日本、韩国等也持续投资科技,让香港电影的拍摄技术逐步被拉开,限制了拍摄主题。此消彼长的情况下,海外观众对香港电影的兴趣已经减退。

第二,邻近地区加强制作文化作品,香港汇率影响电影出口。1998年韩国提出了「文化立国」,先后订立各种法规和成立「韩国文化产业振兴委员会」支持文化产业的发展并走出国际。加上泰国日益重视本土电影的生产和出口,香港电影无可避免面对区内日益加剧的竞争。与此同时,1997年金融风暴影响亚洲,以后东南亚各国受经济滑落拖累,内部经济疲弱,削弱了对海外电影产品的需求。对香港而言,港元当时处于强势,电影产品的价格因而远高于其他亚洲区的水平,给香港电影出口能力带来了负面影响。

第三,各种新传播媒介和娱乐项目对香港电影产业的打击。部分消费者由于取向的转变,「宁愿租看影带和影碟」,香港电影业的总收益自1993年起已有下降趋势,本地及外国电影在本地市场的收益由1992年巅峰时期的12.4亿港元跌至1997年的3.53亿港元,下跌幅度超过7成半。及后,随著科技和互联网逐步普及,新兴的活动、游戏平台或其他影视渠道给观众的娱乐方式带来更多选择,进一步打击了香港电影的竞争力,令过往的产业模式失效,未能再创作高质量新内容输出东南亚国家及内地。

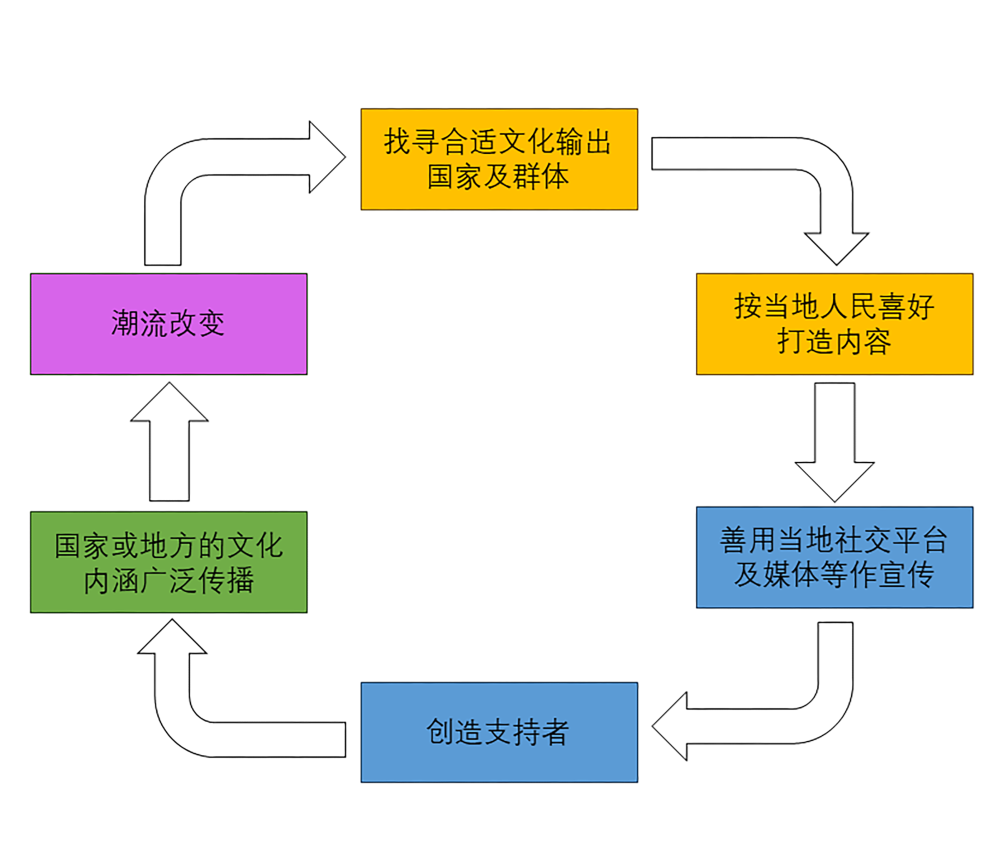

基于二十世纪八、九十年代香港出口电影的经验和历程,结合「输入—处理—输出模型」提出了以下文化输出循环:1、「输入」阶段:「找寻合适文化输出国家及群体」及「按当地人民喜好打造内容」;2、「处理」阶段:「善用当地社交平台及媒体等作宣传」及「创造支持者」;3、「输出」阶段:「国家或地方的文化内涵广泛传播;4、「意见」阶段:「潮流改变」。

香港作为中华文化软实力

输出平台:短板及强化建议

在新时代,香港作为中华文化软实力输出的重要平台仍有不少短板,以下以文化输出循环为基础提出各项建议。

(一)政策支持香港流行文化产业重新崛起

在找寻合适文化输出的国家级群体前,首先要让香港电影产业重新发展到一定规模,达致可持续发展的基本情况。前文曾提及香港电影业在八、九十年代的成功,其中一部分原因是五、六十年代的人才和技术大量涌入香港为发展打下稳固基础。现时,特区政府在人才清单中有「电影方面的创意产业专才」部分,但对申请者的资历要求非常高,例如「在香港取得至少3,000万港元票房的电影中担任主要角色的人士」「指定著名国际电影节的得奖者」等,效果成疑。特区政府应考虑放宽有关要求,聚焦于吸引具潜力和创意的年轻电影人来港效力,拍摄更多具质素和新鲜感的作品,为电影行业带来新气象。

另外,香港现时的电影院主要购买外来电影播放,而香港本土电影的作品非常有限,2022年只有不足30部。特区政府在1999年成立了电影发展基金,资助有利于香港电影业长远发展的项目,但事实证明效果有限。2023年《施政报告》中提到会将「创意香港」改组成「文化产业发展处」,支持各项产业化的工作。韩国文化振兴院自成立以来,积极突破区域和行业限制,发挥企业和行业协会的协同治理效应。可是,文化体育及旅游局局长杨润雄表示未必可以达到韩国文化振兴院的规模,政府应该重新审视「文化产业发展处」的职能,并探讨驻海外经贸办事处如何在宣传文化时加以配合,让政府可以更多支持业界产业化和走到海外。

(二)寻找目标国家及地方进行文化输出

自香港电影热潮从东南亚退却后,东南亚地区的电影市场已经被西方国家及日韩作品等占据,要重新打入有关市场并不容易。中国正在推动共建「一带一路」, 国家主席习近平曾提到民心相通是重要的一环,非东南亚的「一带一路」共建国家是一个值得考虑的市场。2023年《施政报告》注资到电影业的14亿元当中,有约8.4亿元用作提升香港电影的制作,包括「开拓内地电影市场资助计划」及「欧亚文化交流电影制作资助计划」,这是对固有思维的突破。不过,特区政府应在认清文化软实力输出的目标后,再推出适当的资助计划,指引电影企业迎合当地喜好拍摄电影,在非东南亚的「一带一路」共建国内复制八、九十年代的成功。

(三)强化香港流行文化产业的创作能力

正如前文所提到的香港电影热潮减退的一个原因是观众转向观看荷里活电影,同时面对东南亚国家优质电影作品的竞争。回看近年,香港电影其实有所好转,《毒舌大状》首次打入香港史上十大中西电影最高票房榜,但在台湾地区或其他东南亚国家都未见取得成功。换句话说,这种单纯以现代香港作为故事背景的电影难以再次让香港电影成为国际潮流。不过,近年也有香港电影企业尝试发展电影特效,例如《明日战记》向世界水平迈进了一步。现时,特区政府为各个机构提供科技研发上的资助,包括艺能发展资助计划、艺术科技资助先导计划等,但资助金额最多只达到百万级别。要知道荷里活电影特效的投入随时需要数千万甚至上亿美元,依照特区政府现有的支持,双方的差距实在难以拉近。因此,特区政府应考虑加强相关资助,甚至成为投资方,让香港电影能获得与其他地方匹敌的特效技术,继而强化电影创作力,满足观众的需求。

除了强化电影拍摄技术外,香港特色文化元素有著独有魅力,特别对东南亚老一辈人士有一定影响力,这个香港独有优势需要被善用。特区政府可以考虑在各项电影资助计划中加入香港特色元素作为评分标准之一,促进电影企业在电影中加入有关元素,以八、九十年代的人和事为观众带来共鸣,并在观看时更深入认识新时代的香港文化和社会。

(四)提高香港潮流文化的宣传能力

潮流文化要成为热潮必须善用海外各个渠道,让当地人民可以接触到有关的影视作品。2021年《施政报告》提到「海外经济贸易办事处(以下简称「经贸办」)和内地办事处将在推广香港文化事业上担当重要任务」,而2023年现届政府再次在《施政报告》中提到「政府驻内地和海外的经济贸易办事处加强覆盖文化艺术领域的推广工作」,但过去大多数的宣传较多聚焦舞台艺术,潮流文化相关内容则相对较少。另外,在互联网时代,串流平台已经成为主要的影视作品传播方法,可是据串流平台的负责人了解,香港的串流平台均尚未成熟,所包含的香港影视作品也很有限,而且海外只有数十万用户,影响力较少。特区政府在2023年首次于香港举办流行文化节,希望透过旅游为载体加强游客对香港流行文化的认识,可是宣传的内容都是八、九十年代的影视作品,较新的影视内容未能在海外传播。可见,无论在香港或海内外的传播渠道都需要作出强化,为潮流文化的传播提供机遇。

回看韩国文化产业振兴院,它积极与全球不同影视平台探讨合作,例如在中国的大型电视节等平台上推介韩国影视节目、与全球主要串流影视平台Netflix签署合作协议,在培养青年人才、推广韩国文化上展开合作。同时,韩国政府和商业机构也积极建立自身的串流平台,包括Wavve、TVING、Watcha、Coupang Play等,多管齐下增加韩国影视作品与人们接触的机会。特区政府可参考这些成功做法,使用政企合作模式,为政策改进提供方向。

(五)制定指标监测文化输出的成效 现届政府经常强调「以结果为目标」,在过去两年的《施政报告》中也提出了各项绩效指标。可是,指标并没有量度流行文化的输出量及影响力。香港作为中外文化艺术交流中心,输出文化软实力绝对是重要一环,因此必须制定全面的指标,除了活动数目、收益等基本因素外,还应该加入观众口碑、学习中华文化的趋势等部分,以有效追踪香港流行文化在海外的传播情况,适时改变各种支持策略和资助计划,重新找寻合适市场和群体输出中华文化。

总结

历史证明,香港以流行文化为载体输出中华文化软实力是成功的。流行文化输出海外就像一个生产过程,从输入到处理、输出及获得意见,这个循环是可以再次复制的。不过,面对荷里活和东南亚高科技高质素电影的竞争,香港电影产业较二十世纪八、九十年代显得相对弱势。特区政府必须重新审视在文化输出循环中的各个方面,优化现有的支持政策和措施,重建电影行业生态,为发展带来助力,让香港中外文化艺术交流中心的定位得以落实,为传播中华文明贡献力量。

本文发表于《紫荆论坛》2024年5-6月号

扫描二维码分享到手机