5月19日,主题为“从新诗到香港诗”的讲座在香港中央图书馆举行,由黄灿然、萍儿两位香港诗人对谈。这是香港文学馆开幕预热讲座压轴场,连续两个周末共四场讲座,让市民感受“香港有文学”。

讲座举办地,亦是南来作家手迹遗物展的现场,展出20多位南来作家的珍贵手稿及物品,5月20日将是展览最后一日向公众开放。

“在香港写诗,应该是最不容易的。”诗人黄灿然在报社从事编译工作20多年,他一开场便回到很现实的问题。“我的工作与诗歌没有关系,如果我有点野心的话,就没有办法写诗了。”

工作、养家、供楼……在谋生不易的香港,黄灿然始终按照自己的爱好,做自己的事情。“哪怕这一点事情只剩下一条线,我还是抓住它,我很幸运还能这样。”

现场来了不少诗歌爱好者,有白发长者,也有初中学生,让人很惊讶亦很欣慰,香港原来是这么有诗意的地方。

同为传媒工作者的罗光萍,同时也是香港文学馆助理馆长、艺术发展局文学组主席。在这场对谈中,她是诗人萍儿,出版多本诗集。正如她在讲座上分享的:“诗人是骄傲的,进入创作状态时是超脱的;诗人同时也是谦卑的,我们都是平凡人。”她分享了诗歌创作的日常:下班回家路上、维多利亚港,甚至是一杯冻柠茶、一锅红油火锅,都是创作的灵感。

谈到香港诗时,黄灿然分享了很奇特的体验:香港有别于其他的华人社区,从中文来说这是一个相对封闭的地方,广东官话是这里的主流语言;只有香港诗,别人知道你在写香港,让人知道你从哪里来,也让这个地方的人有著无比的亲切感。

现场两位讲者还一起读诗,解析现代诗,讲座的最后,萍儿一句话留给了诗歌更多想像空间:“诗不需要懂,你只要去共鸣。”

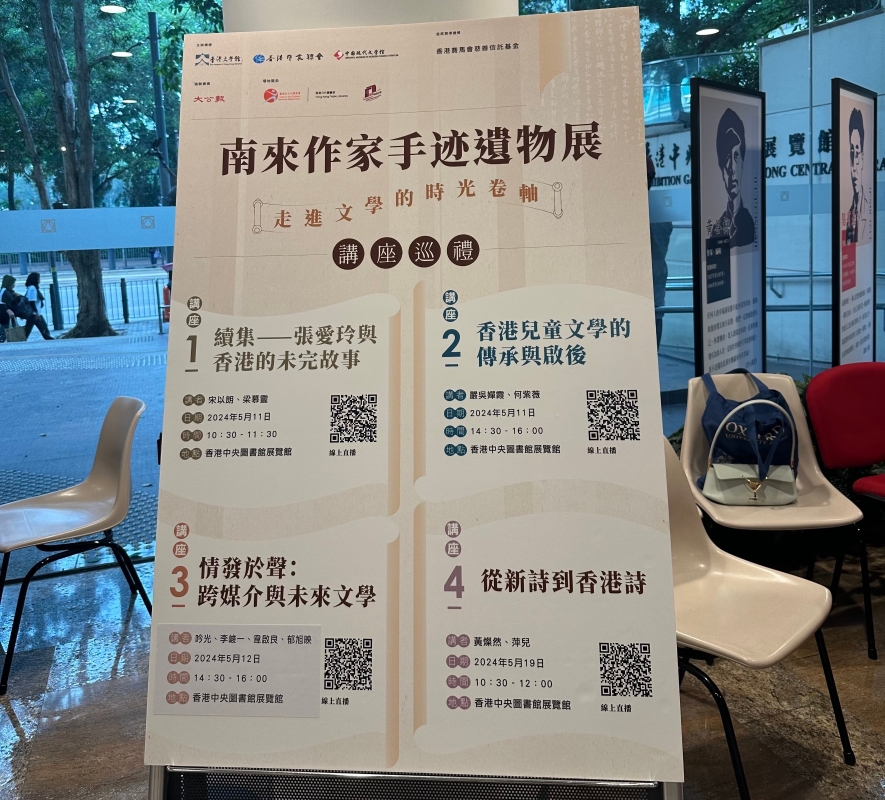

长达两个小时的分享,一切都是关于诗,对于观众而言,这是一个奢侈的周日。这样的纯文学讲座,此前已经举办了三场,主题分别是“张爱玲与香港的未完故事”、“香港儿童文学的传承与启后”、“情发于声:跨媒介与未来文学”。同场举办的南来作家手迹遗物展,5月11日以来吸引市民游客入场,在闹市中打开了文学时光的卷轴。

来源:香港新闻网

https://res.youuu.com/zjres/2024/5/19/DCPlkVREqIAQ4BlzUrWpzSeaBhfkJ72cKLJ.png