文 | 茶文化研究者 栗强

文征明(1470~1559),江苏长州人,号衡山居士,是明代中期吴门四家(另外三位分别是沈周、唐寅和仇英)中寿命最长,艺术创作时间也最久的一位。他以弱冠之龄,拜大画家沈周为师习艺,加之家藏丰厚,能够在普通人家难以见到前人作品的环境里,从大量原作真迹中汲取营养,辛勤创作70年,完成大量风格上既相互联系又有所演进的不同时期创作。这些作品,特别是65岁之后晚年阶段的成熟之作,对后世影响极大,主导著其后吴门绘画的审美主流。

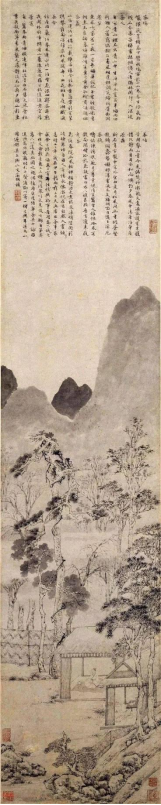

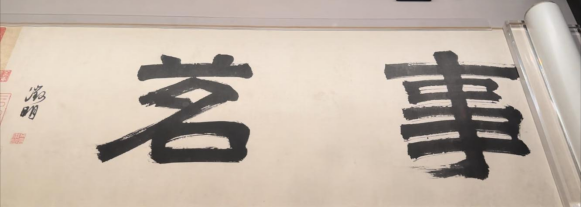

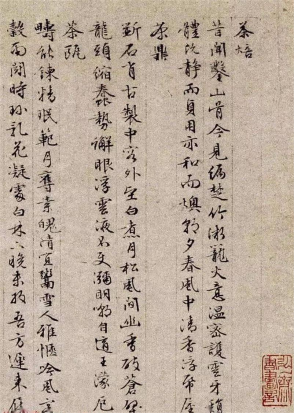

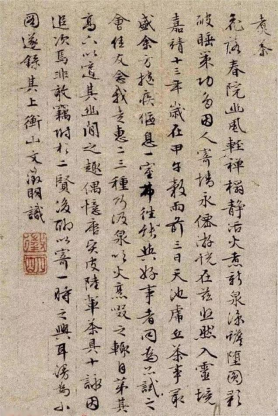

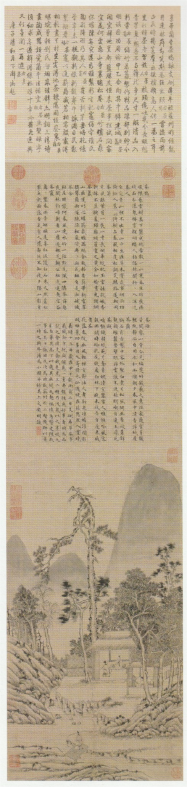

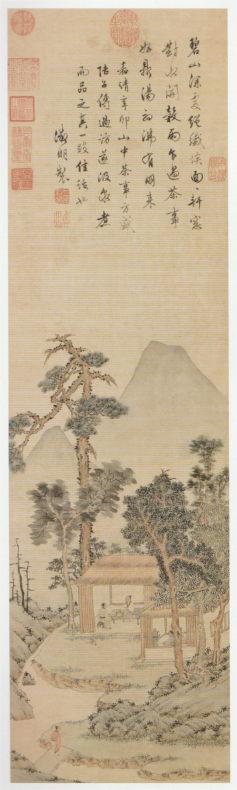

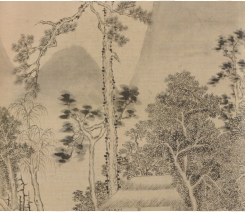

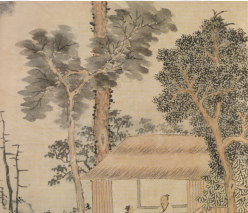

文征明一生好茶,许多作品与茶相关。去年(2023)北京故宫博物院策划的「茶·世界」茶文化特展中,有三件书画作品出自其手。包括完成于1518年四十九岁时的《惠山茶会图》,完成于1534年六十五岁时的诗文配图长轴《茶具十咏》(图1)和他在唐寅(1470-1524)《事茗图》前所题写的「事茗」二大字(图2)。其中《茶具十咏》特别引人关注。一方面,如前所说,文氏此时正处于创作生涯最后一次变革的阶段,笔法上从早期的细密精致已经发展得更加成熟洗练,构图上开始倾向于在狭长的画面上布置山树、建筑、人物、器物等多种内容,画风气韵十足而又而不失清雅秀润,整体作品呈现出极具审美欣赏的成熟属性。另一方面,与此件作品表现同一主题的绘画,还有两件存世,都保存在一水相隔的台北故宫博物院中,分别被命名为《茶事图》和《品茶图》。

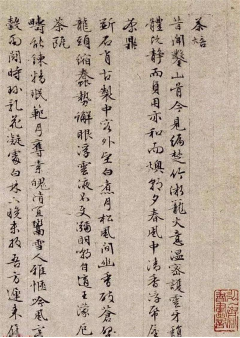

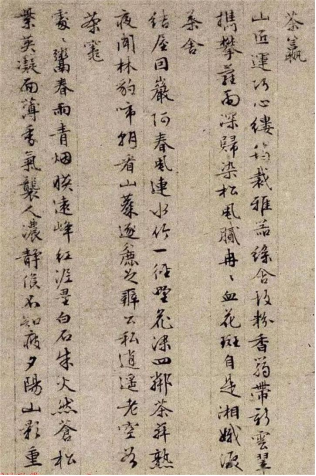

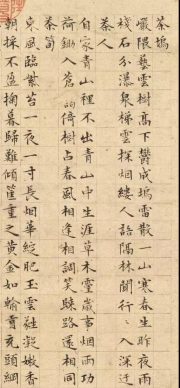

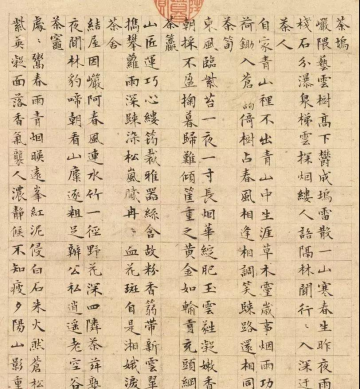

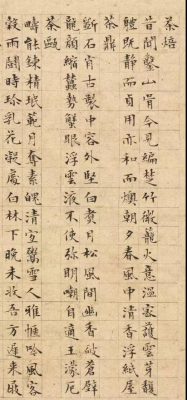

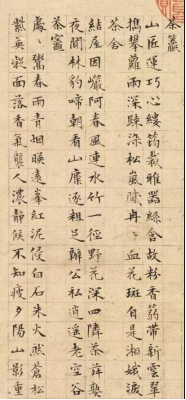

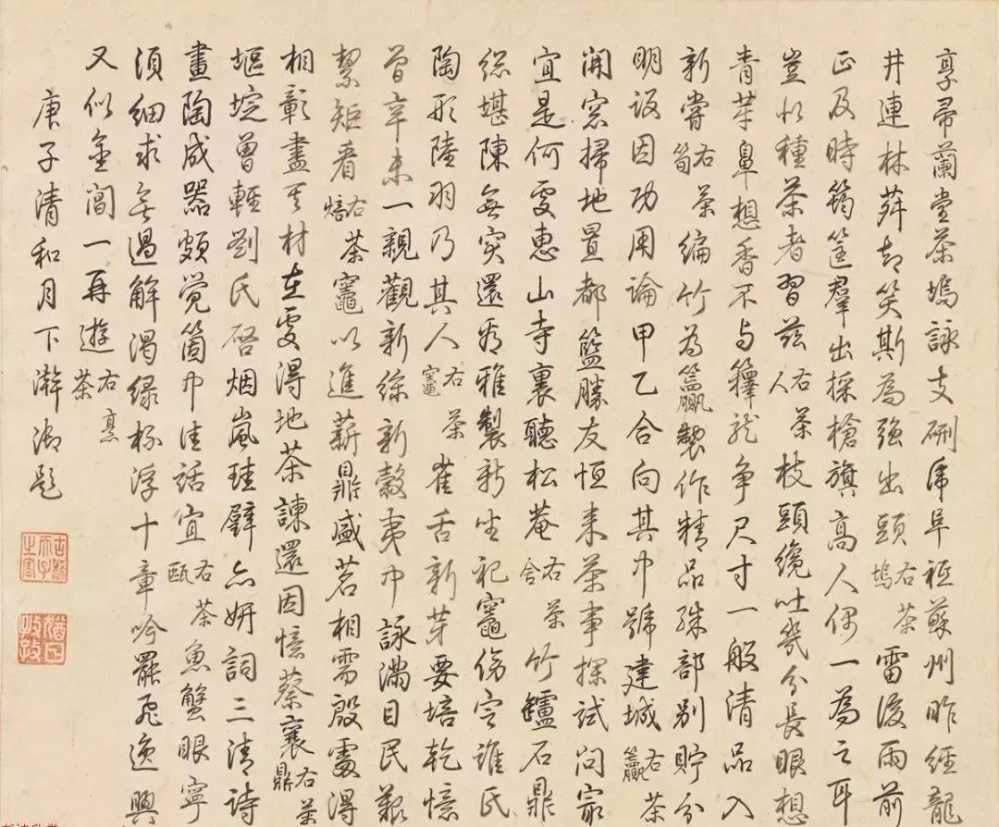

(图3-6茶具十咏(北京本)文征明1534年卷首诗文部分)

虽说一稿多本是画坛常事,但也难免让人想要评断一番,孰优孰胜,甚至是否会有真赝之分。这一现象在文氏作品的欣赏与研究中表现得更为集中。究其原因,在于文氏名头巨大,生前就已有多人仿其作品。这里面,固然有求画不得者自临自摹,或出售他人,或显摆自己的情况,也不乏文氏自己的弟子门生「代笔」或作伪,水平较高,分辨不易。正因如此,2013年台北故宫「明四大家展:文征明」的活动上,还专门开辟了一个以「一稿多本」为主题的章节,当时就曾以该馆所藏的《茶事图》(图7)和《品茶图》(图8)为例加以展示。得出的结论是:《品茶图》「设色虽清雅,然树法枯涩,书法用笔亦软弱不自然,疑伪」,而《茶事图》则应为文征明真迹且「颇具代表性」。值得注意的是,该院研究者是在已知传世同主题作品有三件,且「其一藏于北京故宫博物院」的情况下作出如此结论的。

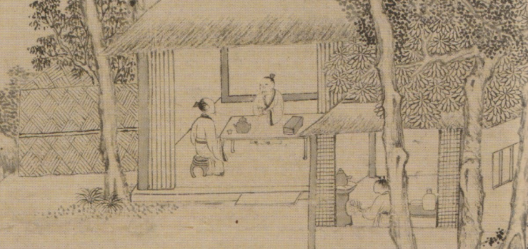

十年前笔者无缘亲至现场,遗憾之余,只得购买图录以饱眼福。初阅之下,便对此结论深感疑惑。以我从印刷品上得出的拙见,台北故宫这两件作品水平相近,互有胜负。单纯从树木局部来看,《品茶图》确实偏涩(图9),不似文征明的清润之风,较另本为逊。但若从建筑、家具等角度分析,则《茶事图》未必即胜(图10)。甚至《品茶图》中若干细节的表现与文氏其他作品更为接近。例如《茶事图》茅屋中的平行直线,初看清爽,细赏时却稍嫌僵硬死板(图11),而在《品茶图》中类似局部里,文氏以书法笔线融入绘画技巧的习惯,却体现较好(图12),且和同一创作者其他许多经典作品中的表现相近(图13)。这样说,并不代表笔者就认为两本之中《品茶图》整体更佳。毕竟,在该幅作品上还存在着小童面前煮水器的体量与主人面前泡茶壶相比为小,容量恐怕不足一泡之用;茶杯太大,和主人手部比例失调,不便执起;面向观者的主人面貌过于粗率,呈现出一派尘浊气息而不清朗;家具结构亦不合理……等多处「硬伤」。另外,在《茶事图》画面上方款识文字的结尾部分(图14),分明写到绘制此图的缘由是:

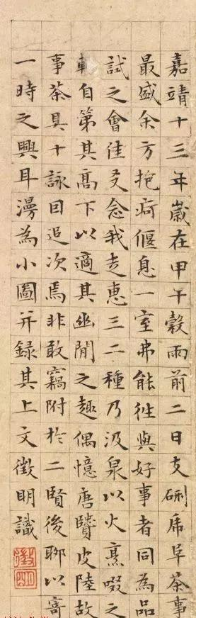

嘉靖十三年(1534)。岁在甲午。谷雨前二日。支硎、虎阜茶事最盛。余方抱疴,偃息一室,弗能往与好事者同为品试之会。佳友念我,走惠三二种。乃汲泉以火烹啜之,辍自第其高下,以适其幽闲之趣。偶忆唐贤皮陆故事《茶具十咏》,因追次焉。非敢窃附于二贤后。聊以寄一时之兴耳。漫为小图。并录其上。文徴明识。

翻译成今天的话,大意是作者因抱病无缘参加同好之友的茶事活动,却得到了其中三两种茶会所用茶品,于是自行品啜,评判高下。此时他想起唐代苏州前贤皮日休、陆龟蒙以茶相交,以茶为题,以诗相和的往事,所以写诗绘图,置于一处。创作背景交代极为清楚。既然如此,那么在画面上与作者相对而坐,共饮品茗者是谁?以文征明「谨严到底」的人生态度来论,很难想像会不加说明。或者说,如果不加说明,则其必有隐情。但无论如何探寻文氏生平与交游的记录,也无法得以觅出答案。

画面上方款识文字的结尾部分

(图15-18《茶事图》台北故宫博物院藏文征明1534年卷首诗文部分)

读古画如断案,稍有疑处便不应放过。无奈条件不具备,只好把一番疑问久久存于心中。直到这次在北京近观细读故宫特展中《茶具十咏》原件,才恍然大悟——原来台北故宫的两本,都是仿作,面前这件才是真迹!

现在就来说说理由。

一方面,前面所说的《茶事图》(图7)和《品茶图》(图8)上那些画面构图和笔法用度方面的疑问,在《茶具十咏》(图1)中都得到了妥善的解决,而更为重要的依据则在于款识文字上。由于台北本《品茶图》(图8)上的文字与《茶事图》(图7)和北京本《茶具十咏》(图1)完全不同,且已被证明无法成立[ 出自《全唐文·卷556》。事亦见《太平广记》,言之更详。],所以我们的考察就集中在《茶事图》(台北本)与《茶具十咏》(北京本)的对比上(下文分别简称为“台北本”与“北京本”)。

北京本为行书(图3-6),台北本为正楷(图15-18)。两本叙事顺序相同,细处有异。我们以北京本为基础识别录入,参考台北本文字(以该院图录上的释文为依据),有不同之处随文指出。全篇内容大体易懂,加上不是本文重点,恕不详释。

茶坞

岩隈艺云树,高下郁成坞。雷散一山寒,春生昨夜雨。

栈石分瀑泉,梯云探烟缕。人语隔林闻,行行入深迂。

台北本「灵」树作「云」树。字形相近。二说俱通,但灵树远较云树更具神采。「栈」字,北京本中为左边木字旁,右边上面草字头下面一个戈字,难辨,今依台北本楷书体录作「栈」。

茶人

自家青山里,不出青山中。生涯草木灵,岁事烟雨功。

荷锄入苍霭,倚树占春风。相逢相调笑,归路还相同。

二本文字相同。

茶笋

东风吹紫苔,一夜一寸长。烟华绽肥玉,云蕤凝嫩香。

朝来不盈掬,暮归难倾筐。重之黄金如,输贡堪头纲。

台北本「吹紫苔」作「临紫苔」,与「暮归」相互对仗的「朝来」做字形相似的「朝采」,「堪头纲」作「充头纲」。如果说「临」、「采」二字尚可解释,那么以「充」易「堪」,正好从褒变贬,不再是说质量佳,堪当进贡之品,而成了勉强充数。

茶籯

山匠运巧心,缕筠裁雅器。绿含故粉香,篛带新云翠。

携攀萝雨深,归染松风腻。冉冉血花斑,自是湘娥泪。

台北本「绿」作「丝」,「篛」作「蒻」,应该也是因字形相近造成的误会。实际上,此句化裁自唐代诗人韦应物句「绿筠尚含粉」,是描绘夏日竹色的佳作。换作「丝」、「蒻」二字,则全不知何意。特别是「蒻」字。「篛」指的是茶籯所用的竹制材料,「蒻」是水下荷梗的意思,与茶籯材料无关。另,「松风」在台北本中为「松岚」。「松风」是谈茶时常用的典故,较佳。

茶舍

结屋因岩阿,春风连水竹。一径野花深,四邻茶荈熟。

夜闻林豹啼,朝看山糜逐。粗足办公私,逍遥老空谷。

二本相同。

茶灶

处处鬻春雨,轻烟映远峰。红泥白石,朱火燃苍松。

紫英凝面薄,香气袭人浓,静候不知疲,夕阳山影重。

北京本中的“”字观之似为“思”下面一“土”,未敢辨识。据下句对应关系中的“燃”字判断,应为动词。台北本作“侵”。另,台北本“凝面薄”作“凝面落”,考虑“薄”与“浓”的对仗关系,比“落”字更合适。

茶焙

昔闻凿山骨,今见编楚竹。微笼火意温,密护云芽馥。

体既静而贞,用亦和而燠。朝夕春风中,清香浮纸屋。

二本相同。

茶鼎

斫石肖古制,中容外坚白。煮月松风间,幽香破苍壁。

龙头缩蠢势,蟹眼浮云液。不令弥明嘲,自适王蒙厄。

「龙头缩蠢势」,台北本作「龙颜缩蚕势」。字形相近之误。文氏此组诗是致敬唐代前贤皮日休、陆龟蒙的咏茶诗而作。在皮日休同名《茶鼎》诗里,本身就有「立作菌蠢势,煎为潺湲声」的句子。更早些时候,大儒韩愈和衡山道士轩辕弥明等人绕鼎赋诗,各竞其才,合作而出的《石鼎联句》诗中,更有「巧匠斫山骨,刳中事煎烹」,「龙头缩菌蠢,豕腹涨彭亨」句。

「不令弥明嘲」,台北本作「不使弥明嘲」,也是未解典故之失。据韩愈《石鼎联句诗序》记载,当时几人作诗竞才的缘起,是由于轩辕弥明「貌极丑,白须黑面,长颈而高结,喉中又作楚语」,受到正在谈论诗词的校书郎侯喜等人的忽视与嘲笑。弥明心下不平,于是指着一个石鼎火炉说,「子云能诗,能与我赋此乎?」这才引起了一番文坛盛事,并最终赢得大家尊重。由多人共同完成的《石鼎联句》末句「愿君莫嘲诮,此物方施行」正是轩辕弥明所作,文意与此诗中「不令弥明嘲」所言相合。[ 出自《全唐文·卷556》。事亦见《太平广记》,言之更详。] 若改作「使弥明嘲」,那就成了弥明嘲笑他人,而不是被他人嘲笑。意思正好反了。顺便提一个有趣的事实,轩辕弥明是衡山道士,而作者文征明也以衡山为号。

茶瓯

畴能炼精珉,范月夺素魄。清宜鬻雪人,雅惬吟风客。

谷雨斗时珍,乳花凝处白。林下晚未收,吾方迟来屐。

二本相同。

煮茶

花落春院幽,风清禅室静。活火煮新泉,凉蟾浮圆影。

破睡策功多,因人寄情永。仙游恍在兹,悠然入灵境。

台北本「禅室」作「禅榻」,「游」作「游」。

诗后识文部分,二本亦有几处不同。主要包括「谷雨前三日」、「天池、虎阜」「抱疾」、「走惠二三种」、「皮陆辈」、「遂录其上」、「衡山文徴明」,在台北本中分别作「谷雨前二日」、「支硎、虎阜」、「抱疴」、「走惠三二种」、「皮陆故事」、「并录其上」、「文征明识」。台北本部分前文已引,我们把北京本的内容录在这里:

嘉靖十三年,岁在甲午,谷雨前三日,天池虎阜茶事最盛,余方抱疾,偃息一室,弗能往与好事者同为品试之会。佳友念我,走惠二三种,乃汲泉以火烹啜之,輙自第其高下,以适其幽闲之趣。偶忆唐贤皮陆辈《茶具十咏》,因追次焉。非敢窃附于二贤后,聊以寄一时之兴耳。漫为小图。遂录其上。衡山文徴明识。

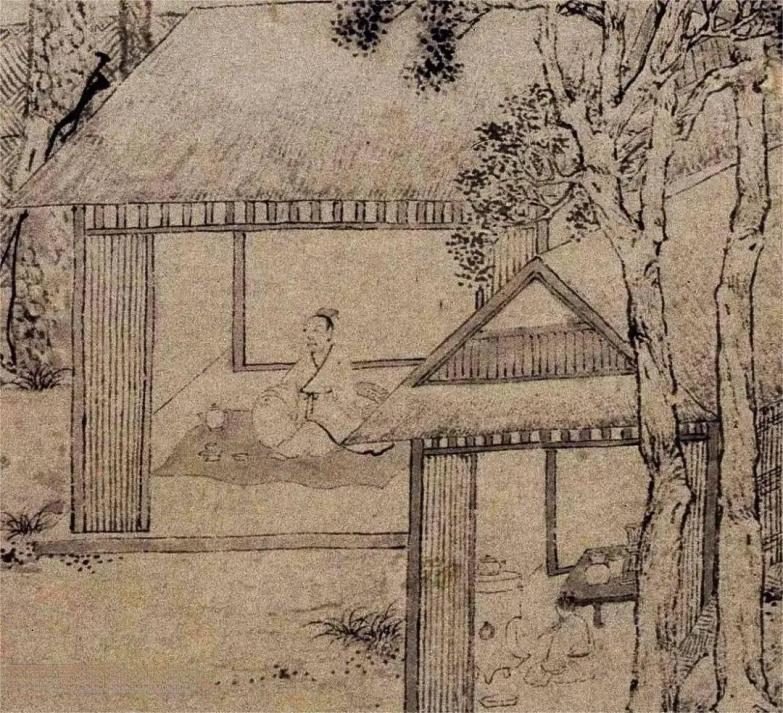

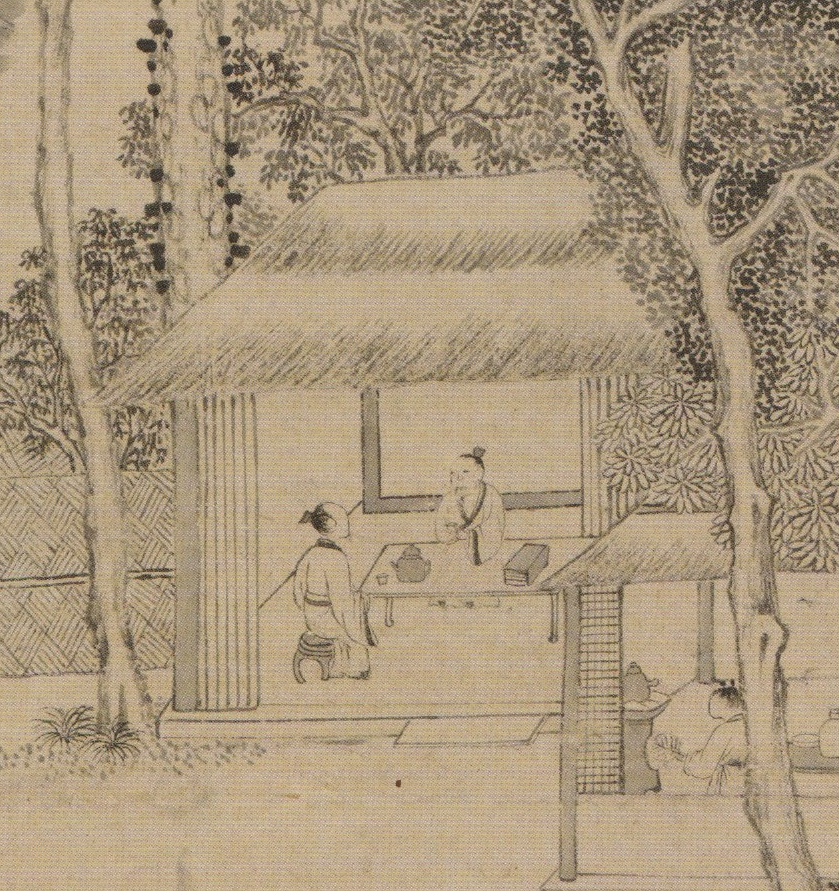

十首诗加上诗后的识文,共十一个段落。超过半数篇章,文字上都存在若干差异。大凡可以通过行文规律或内容用典等方法判断出优劣之处,无一例外都是北京本较优,台北本的错误主要和字形相近有关。尤为值得一提的是,北京本画面内容为童子备茶,文征明坐在草席上独自品茗(图19),正与识文中所说「自第其高下」相符合,而不是像台北本中那样,宾主二人相对坐在桌案两边的鼓墩上共饮(图20),导致画面与识文间如前面说的那样产生出难以理解的矛盾之处。

至于北京本中并不存在,却在台北本里增添出来的饮茶家具,则或许是参考了《燕山春色图》等其他文氏绘画作品中的家具样式亦未可知。不过,若较真而论,则会发现,台北本中茶几面板与曲腿部分,不藉助弧度又不使用牙板,而是直接相连的做工方式,非但现实中并不存在,且不符合家具制作的力学原理,几乎无法正常承重。反观上面提到的《燕山春色图》中几件朱漆家具及其他若干文氏真作中的家具表现,则其结构无不合理,都是适合使用的。考虑到文征明为人作画的严谨态度,也可视为疑伪的依据。

综上,可以明确得出结论:先有北京本,后有台北本,台北本是北京本的仿作之品。仿作者的文化水平未必很高,但确实具有一定绘画能力。

清代宫廷的藏画,台北故宫选择在先,北京故宫接手于后,前者的选择空间更大。一般认为,水平也会优于后者。但仅以此组作品而论,则恰恰相反。这或许是因为台北本的诗画上方钤有大量宫廷御赏印鉴,还有整组乾隆皇帝自和而作的《茶具十咏》诗文手迹,当年工作人员挑选作品时,匆忙之间以此为标,装箱运输,将原作真迹留于宫中。至于乾隆皇帝选择该本来创作和诗(图21),再度加工,——理由是其「和诗」中明确引用的地名便是台北本的「支硎、虎阜」,而非北京本的「天池、虎阜」,会是由于他并未见过北京本真迹吗?基于北京本上没有乾隆印鉴的观察,笔者不禁会抱有这样的疑问。在没有看到相关入藏档案的公开前,当然不能确定。

无论如何,通过此桩画事公案的分析,在增添赏画乐趣之余,至少也给我们提了个醒:不能轻易信奉成见,更不能简单地尊前薄后,在昌明发达的知识理性加持下,我们完全可以发现前人的失误,纠正前人的失误。这样看来,读古画,岂非于今亦有益乎?

扫描二维码分享到手机