香港自1841年开埠以来,已经历超过180年发展。随著本港人口不断增加,加上经济发展需要,对于土地的需要不断扩大,因此百年以来香港亦不停填海造地,而因填海而消失的岛屿亦有不少,其中一个便是湾仔湾内的奇力岛。

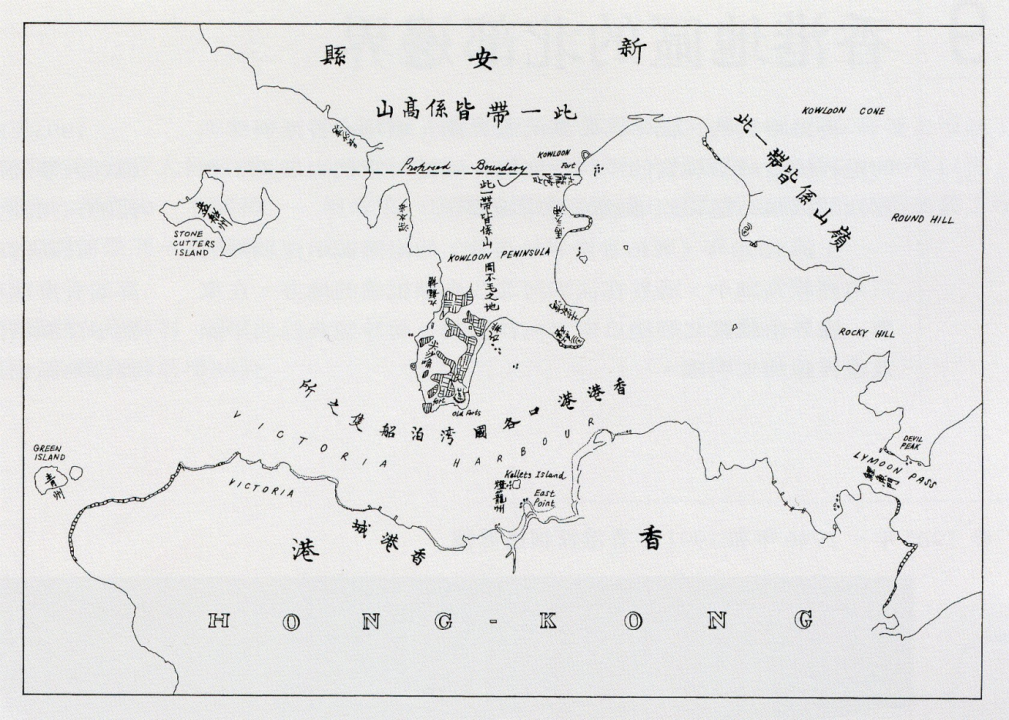

1860年的《北京条约》附属地图中,“奇力岛”的中文名称为灯笼州

1860年的《北京条约》附属地图中,“奇力岛”的中文名称为灯笼州“奇力岛”(英语:Kellett Island)又名灯笼洲,位于东角以北,东面为铜锣湾,西面为鹅颈与湾仔北。奇力岛是香港湾仔区一个曾经存在过,而且无人居住的岛屿,也曾是维多利亚港水域内极少数岛屿之一。

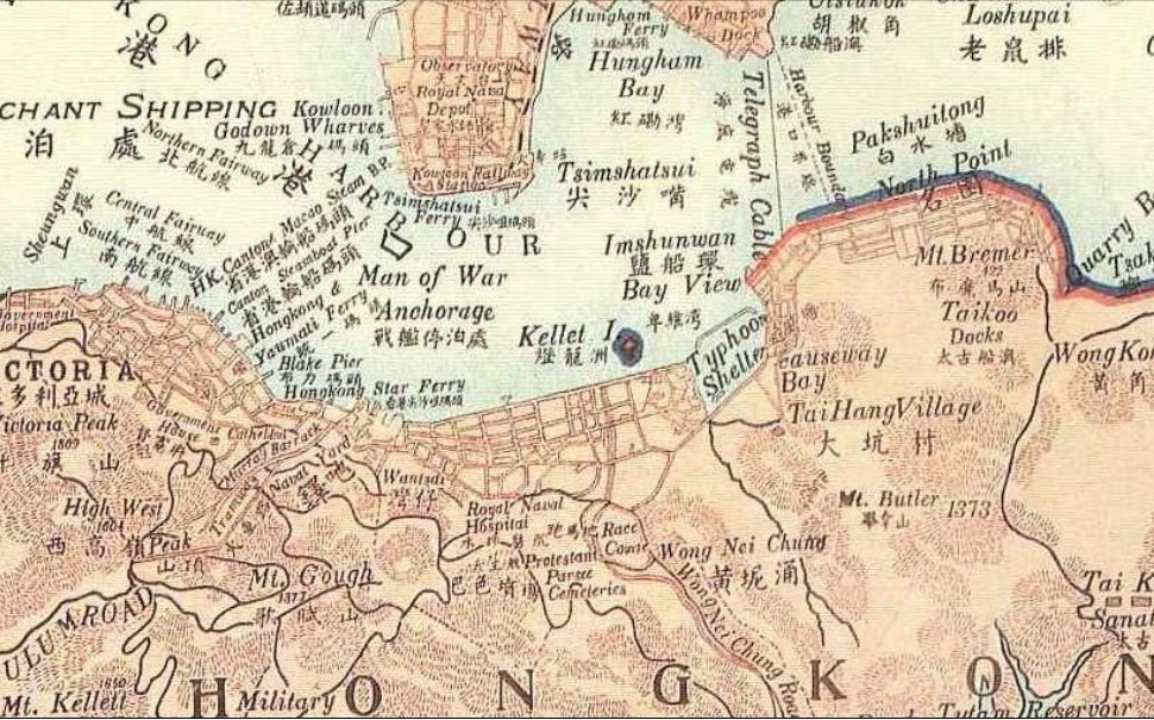

1920年代香港地图,当时“奇力岛”的中文名称为灯笼州

1920年代香港地图,当时“奇力岛”的中文名称为灯笼州 昔日未连接陆地的奇力岛

昔日未连接陆地的奇力岛从“灯笼洲”到“奇力岛”

奇力岛在被英国人命名前,被当地居民称作“灯笼洲”或“红香炉”,前者是因奇力岛的外形像一个小灯笼得名;而“红香炉”这个名则源自一个传说:有指几百年前,渔民在大海捞获一座红香炉,认为是天后显灵,于是在铜锣湾对出的小岛立庙供奉,并把供奉着“红香炉天后庙”的小岛称作“红香炉”。在清朝的文件中,则记录为“灯笼州”。

1841年,鸦片战争期间,英国军舰硫磺号受命考察香港岛一带探测水域。其中硫磺号的二副、英国皇家海军军官奇力爵士(英语:Henry Kellett)将“灯笼州”命名为“奇力岛”。香港以他命名的地方还有香港岛第三高峰、位于薄扶林以东的奇力山(Mount Kellett),以及华富邨的鸡笼湾 (Kellett Bay)。

1900年的东角明信片中有灯笼洲

1900年的东角明信片中有灯笼洲从“小岛”到“重地”

虽然奇力岛的面积不大,但在香港开埠初期,一直是英军的战略重地。1842年第一次鸦片战争后,奇力岛连同香港岛因为不平等条约而被割让予英国。由于当时对岸的九龙半岛仍属清朝管治,英军于是在香港岛的前沿位置、即是奇力岛设置军事要塞,在岛上兴建堡垒及加设三门大炮以作防范。随着1860年之后,九龙半岛也因为不平等条约而被割让予英国,奇力岛的防御需求逐渐下降,后来改作军火库。

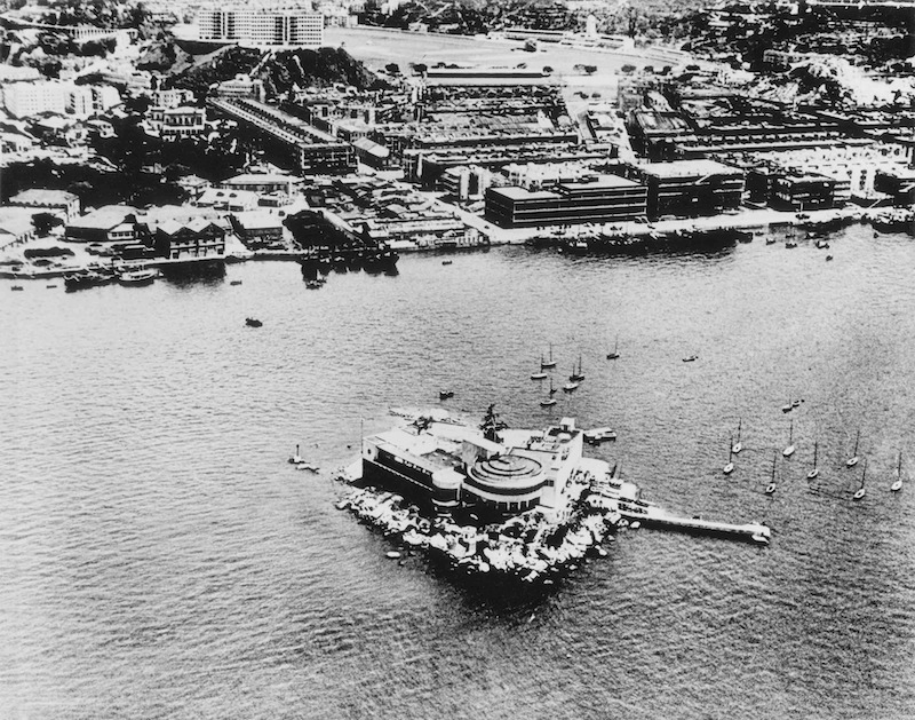

1960年代初奇力岛与铜锣湾之间多了一条相连的海堤

1960年代初奇力岛与铜锣湾之间多了一条相连的海堤1938年,皇家香港游艇会选择搬到奇力岛上,利用火药库的地基兴建了游艇会的大楼,奇力岛的军事作用已近乎消失。二次大战香港日占时期,奇力岛曾短暂恢复军事用岛,但在战后重新非军事化。

从“岛屿”到“半岛”

二战后的1950年代,香港的填海工程正式开始,政府填平旧铜锣湾避风塘,并兴建了维多利亚公园。奇力岛与铜锣湾之间多了一条相连的海堤,开始了奇力岛与香港岛陆地连接的第一步。

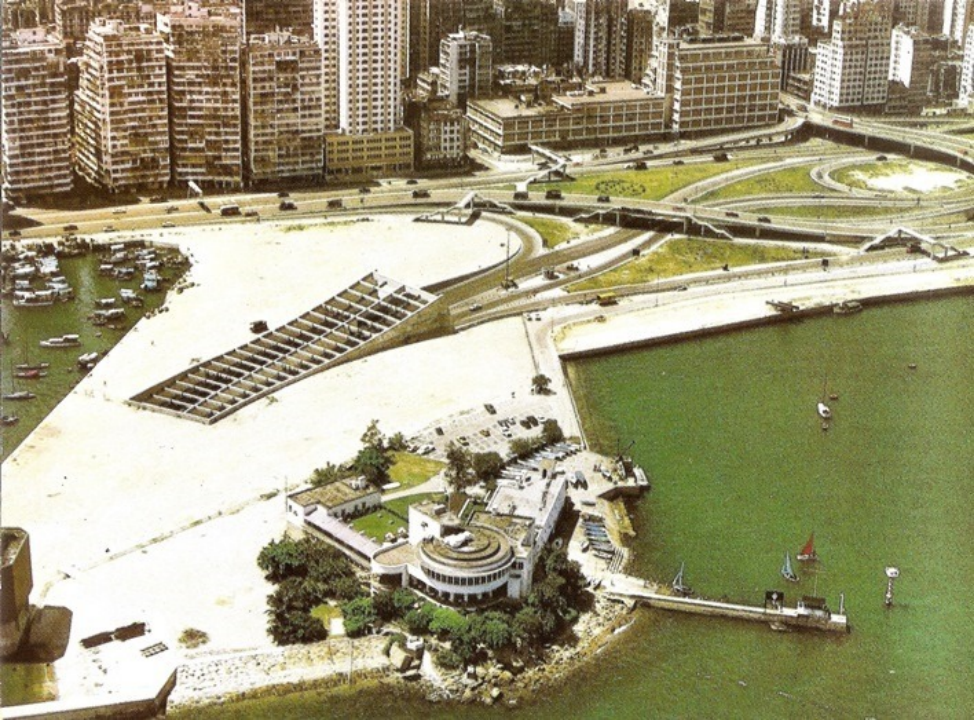

1969年,为了兴建海底隧道港岛入口,政府再次在湾仔大型填海,维多利亚港的沿岸被进一步填平,正式把奇力岛与香港岛合并,海岛原貌从此消失。这个屹立于维多利亚港的小岛最终在1970年代正式并入香港岛的版图。如今中环广场、税务大楼和入境事务大楼等位置都是建于填海得来的土地上。

1969年,奇力岛成为了“奇力半岛”,与陆地连接在一起

1969年,奇力岛成为了“奇力半岛”,与陆地连接在一起 如今奇力岛已连陆,成为“半岛”

如今奇力岛已连陆,成为“半岛”时至今日,奇力岛“原址”已是铜锣湾香港游艇俱乐部的所在之处,市民只要乘车时经过红磡海底隧道,至红隧香港岛出口附近,便已经很接近现在已成半岛的“奇力岛”。

来源:《港纸》