文| 香港 李以建

著名作家金庸(查良镛)先生的小说已经有多种语言版本问世,遍及全球,但他的其他作品,仍有大部分尚未结集成书出版。今年是金庸先生的百年诞辰,香港天地图书有限公司出版了金庸先生秘书李以建先生编选的《金庸影话》《金庸学佛》《金庸随笔》《金庸译作》四本书,本文系李以建先生为《金庸随笔》所撰的编者语,如其所言,“收录编选于《金庸随笔》的文章,虽仅为涓流之点滴,却希冀以此为引,激发读者和研究者的兴趣,进一步去发掘和探究庞大的金庸世界的深层奥秘”。本刊获作者授权发表,原文标题有修改。

武侠大师的“另一半功夫”

2018年,笔者应《北京青年报》副刊版负责人之约,为纪念金庸先生撰写文章,该报十分慷慨,以整版的篇幅登载拙作。收到报纸时发觉,原本平平无奇的题目被改为〈金庸的功夫,世人只识得一半〉,顿然令整篇文章生辉。事后才知这画龙点睛的神来之笔,乃出于同窗共读的学长陈徒手兄。

确实,金庸除了十五部小说名闻天下,广受海内外华人推崇,其他的作品却一直掩藏在历史的尘封之中。我为编选《香港当代作家作品选集 金庸卷》而撰写的〈导读:金庸的话语世界〉中曾谈到,“时至今日,从官方到民间,从海内外的华人扩展到各国外籍的读者,金庸小说可谓家喻户晓;从学术研究的刊物到中小学授课的课本,金庸小说的阅读和研究成为一门显学。然而,金庸的社评却尚未全部结集成书出版,仍鲜有人论及,更不用说他以诸多笔名撰写的文艺批评、时评政论、专栏文章,以及翻译著作和学术论文,这些都尚处于隐学阶段”。

笔者有幸于金庸生前亲聆教诲,在其亲自指导下负责查阅收集并编辑他的文章和著作。金庸先生辞世后至今,这项工作仍在持续地进行。除了当年在报纸上刊发的武侠小说连载外,金庸早期曾翻译英文著作,为报刊撰写影评专栏、文艺批评,创作电影剧本及歌词。创办《明报》后则负责撰写社评、“明窗小札”专栏文章、“自由谈”及时评政论;其间同时还从事翻译,乃至撰写学术论文,而且这些各个不同的创作都持续了相当长的一段时间,还不包括他应约为其他报刊杂志撰写的文章,以及各种场合的演讲等等。纵观金庸的作品,数量之多、内容之丰,堪称一绝。如果说,金庸的小说是浮现在海面上冰山的雄伟壮丽一角;那么,金庸的社评、政论、随笔、散文等创作则是深藏在水底下的那巨大的坚实厚重部份,二者是无法截然分割的一体,共同构成了金庸世界的宝藏。

“金学”拾遗:读不完的金庸

金庸的小说已经有多种语言版本问世,遍及全球,但金庸的其他作品,仍有大部分尚未结集成书出版。目前,已经出版的有:明河社的《金庸散文》和《明窗小札.1963、1964》(上)(下)四册;天地图书的《金庸散文集》和《香港当代作家作品选集 金庸卷》;广州朗声图书有限公司的《明窗小札.1963、1964、1965》(上)(下)六册,以及尚待出版的1966、1967、1968年的五册。即使加上此次天地图书有限公司同时出版的《金庸影话》《金庸学佛》《金庸随笔》《金庸译作》这四本书,应该还不及金庸先生小说之外的作品的四分之一。限于篇幅,收录编选于《金庸随笔》的文章,虽仅为涓流之点滴,却希冀以此为引,激发读者和研究者的兴趣,进一步去发掘和探究庞大的金庸世界的深层奥秘。

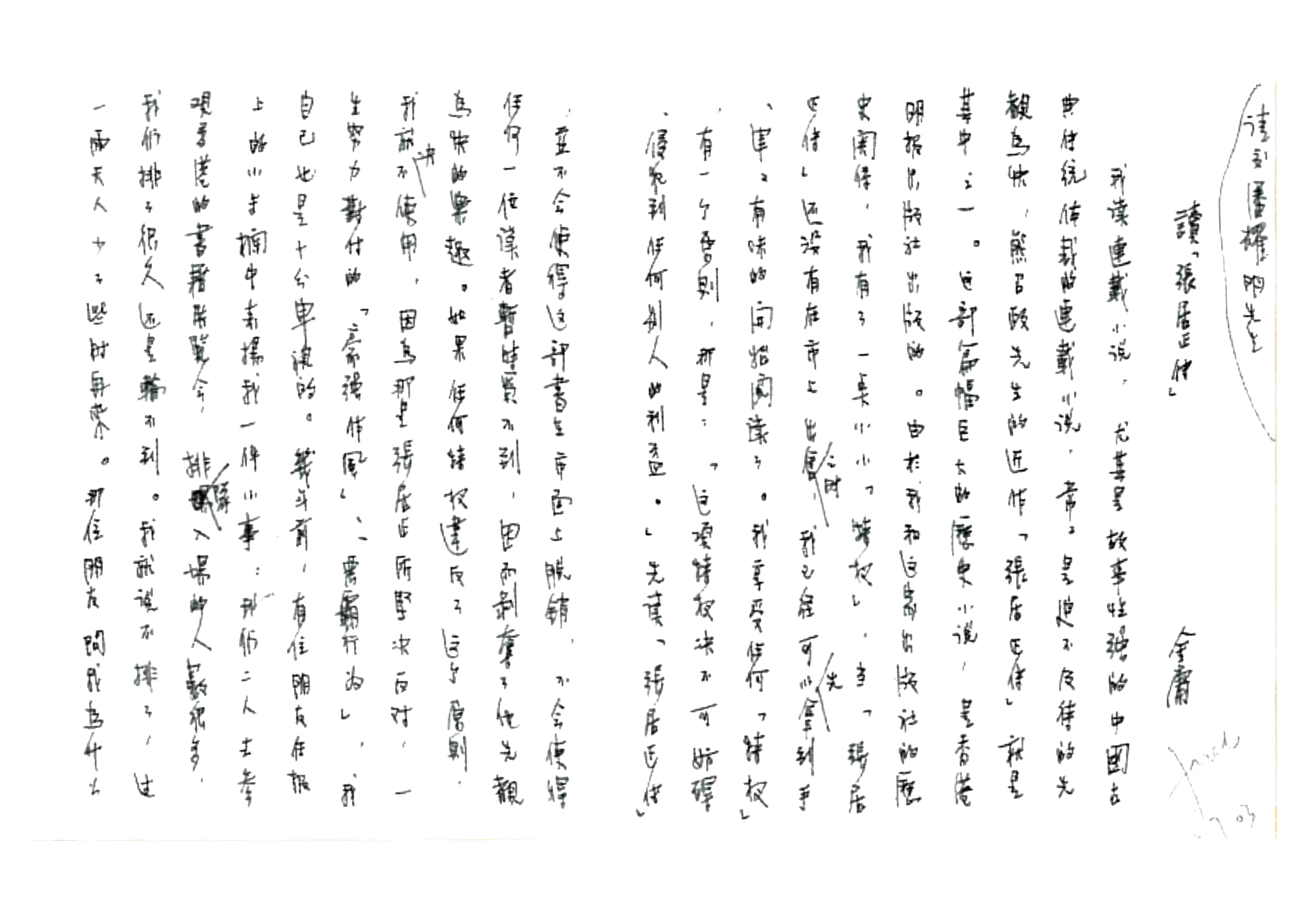

解释一下书名。之所以称为“随笔”,因为金庸先生长期从事新闻事业,为报纸刊物撰稿,因此留下千字左右的短文特别多,用浩瀚二字来形容,一点也不为过。其中有的略长,分数期在特定的专栏上发表,但绝大多数都是独立成篇。除了特定的专栏,如影话、影谈、“明窗小札”专栏等的内容较为归一、焦点集中,其余的则信笔写来,随意而发,如天马行空,不受拘束。内容方面更是上天入地,包罗万有。从文学类别看,这些文章可以称为散文、札记、杂文、特写、随笔,没有严格的界限和区分。取用“随笔”,一则通俗易懂,二则有容乃大,以便将众多难以分门归类的短文结集成书。此外,金庸先生撰写短文使用的笔名颇多,收录本书的文章均在目录一一列明。金庸先生对写作和文字,极为谨严缜密,几近酷苛。他的眼中容不得丝毫的笔误,且不说他自己的写作,就连平时阅读别人的书籍和文稿,一个标点符号的误用都会立即被他用笔勾出,更不用说错字错句,他都是挥笔就改。金庸先生写作时习惯使用五百格原稿纸,他留下的手稿,有的虽然修改处字迹密密麻麻,删减添加不少,线条勾来勾去,但却一点都不紊乱,一切都照编辑的惯例标指得清清楚楚,读来毫无障碍。他书写的文字和标点,严格遵守稿格的约束,笔画清晰有力,从不飞龙走凤似的乱涂。皆因他出身于编辑,受过编辑的专业训练,具有编辑的道德,深知编辑的辛苦;无论面对他人的稿件,还是自己的作品,都一律严格要求,一丝不苟。有意思的是,他的文字敍述描写,十分平白质朴,极少使用生僻的字眼;如果你用电脑打字,会发现可以打得非常快速,也非常顺畅。

与此截然不同的是,金庸先生对自己的手稿,却从不重视保留收存。现有所存手稿大多是从上世纪八十年代末起由歴任秘书负责保留的,至于1950至1970年代的,大部分都难以寻觅。原因之一,是当年他为《明报》撰稿时,由于其时使用铅字印刷,金庸先生每天写好文章,径自交给排版工人处理,由他们按照文字挑选出每一个铅字,排版印刷;可以想见,经由这些工人之手的手稿,当铅字版排好送去付印时,那手稿已经揉皱到无法辨认,甚至残缺破裂了,根本无法再收存保留。原因之二,是金庸先生对写作十分投入,笔耕甚勤,但对于留存底稿,或是重新抄写一遍,历来都不太重视。即使是发表后,也很少做剪报保存。至于应约为其他报刊撰稿,他也是写好稿就寄给对方,发表后,对方有心的会寄来刊载的报刊,无心的则音讯均杳,他也不追问。自从有了传真机和复印机,经秘书的帮忙,金庸的手稿才略有保存。

金庸随笔:读史、悠游、杂谈、论政、议人生

本书收录的随笔,主要由五部分组成。

其一,金庸发表在《东南亚周刊》的“每周漫笔”的专栏文章。《东南亚周刊》是马来西亚《南洋商报》和香港《明报》合作创办的。每星期一期,随报附送。为此,金庸在该刊开辟“每周漫谈”专栏,大部分文章都是读史笔记,谈古论今,阐发开去。如〈谈“才”与“德”〉(《东南亚周刊》,1963年,第二期),他赞成司马光之说,认为“才与德都是到了完美境界的,那是‘圣人’,才与德都没有的,那是‘愚人’,德比才强的是‘君子’,才比德强的人是‘小人’”。他以此来评价古代君王和现代政治人物,进而论国家和政党的得失。再如〈“英”与“雄”不同〉(《东南亚周刊》,1963年,第十期),以魏人刘劭提出“聪明秀出称为英,胆力过人称为雄”的观点来评析历史人物,颇为独到精辟。读此文,再联想到金庸小说中诸多人物,可辨其是英还是雄,谁才能称得上真正的英雄。金庸对历史情有独钟,且潜心研究,常有自己独到的心得和与众不同的看法。从某种意义上说,他创作的小说也是一种史实的虚构,即用虚构的笔墨来刻画真实的历史场景和人物,将事实和虚构相交融,阐释世界,挖掘深层的人性。他最后撰写的博士论文,更是名正言顺的历史领域的专业研究。

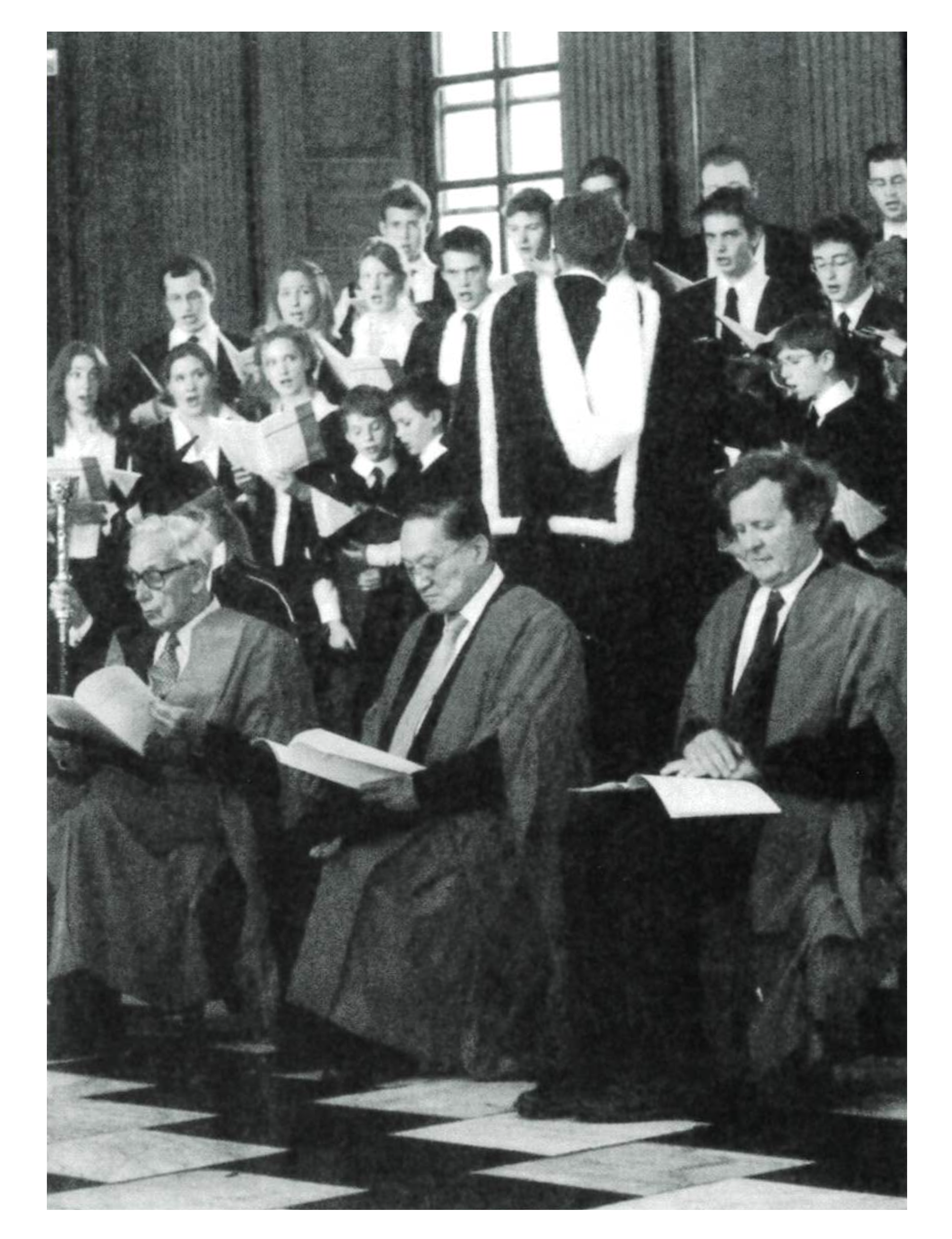

在这方面,影响金庸最深最远的是世界著名的英国历史学家汤恩比(Arnold Joseph Toynbee, 1889-1975)。他在《探求一个灿烂的世纪》序言〈不曾识面早相知〉中,曾回忆自己在抗日战争胜利后,“在上海西书店里买到一本A.Toynbee(汤恩比)大著A Study of History(《历史研究》)的节本,废寝忘食地诵读了四分之一后,登时犹如进入了一个从来没有听见过、见到过的瑰丽世界,料想刘姥姥初入大观园,所见所闻亦不过如是。想不到世界上竟有这样的学问,这样的见解。汤恩比根据丰富的史实而得出结论:‘世界上各个文明所以能存在、进而兴旺发达,都是由于遇上了重大的挑战而能成功应付。’我非常信服这项规律。”金庸到了香港之后,还利用业余的时间著手翻译这本书,最终因忙而搁置。他提到:“此后数十年中,凡是汤恩比的著作,只要能买的到、借的到的,一定拿来细读,包括《文明受考验》、《战争与文明》、《从东到西——环游世界记》、《对死亡的关怀》等书,以及他与池田大作先生《对话录》的英文本。”

金庸极为敬佩大史学家汤恩比“对于史学的贡献,并不是对于某个国家、某个时代、或在某些特殊问题上作出十分重要的研究成就,而是对整个人类文明的发展,分析出几条普遍规律”。金庸认为,“中国向来对历史家的要求是史学、史识、史笔,既要博学,又要有见识,文章又要写得好,汤恩比可说三者具备。”饶有趣味的是,金庸在谈及汤恩比“厚厚的十二卷《历史研究》”时,不无感叹地说,“相信从头到尾读过的人很少”,但我却相信金庸自己曾完整地读过。(〈大史学家汤恩比逝世〉,《明报》,1975年10月25日)

本书收录的“每周漫笔”文章虽不多,却可谓篇篇珠玑。从中不难看出,金庸力图追求的史学、史实、史笔。

其二,金庸为《明报》撰写的不定期的“旅游寄简”。金庸创办《明报》伊始,就亲自动笔撰写每日的社评。间中每逢他需要外出参加各种活动,或世界性的报业联合活动时,他会利用旅途或会议的间隙撰写短文,以“金庸”之名作为“旅游寄简”发表。其中,有抵达异地的印象写实,有状写当地的风土人情,有讲述各种新鲜的体验,有谈论各地的见闻,等等。这些轻松、随性的描写和记敍,都是沿途所见所闻所思的实录。

其三,选自金庸以“徐慧之”笔名,于1963年至1968年为《明报》撰写的“明窗小札”专栏。“明窗小札”是每天一则的固定专栏,其时,金庸每天必须撰写四篇到五篇文稿,固定的是:《明报》头版的社评、武侠小说连载、翻译外国政论,以及“明窗小札”;间中还有“自由谈”的专稿;也就是说,金庸每天都要变换写作的身份,扮演不同的角色,从各自的角度去撰写这些短文。有时评,有政论,有译作,有综述,有文学创作。每篇的写法不同,笔法更有区别,由此可见金庸的用心良苦,亦可见他横溢的才华。特别要指出,这不是偶尔出现于几天内的连续写作,也不是数周或数月的写作,而是长达数年的不间断的写作,真可谓前不见古人,后不见来者,唯有金庸真正做到了,唯有金庸才能做到。

本书的编选主要取自1966年至1968年“明窗小札”的文章,剔除当年冷战时代有关中美苏三方的政争论战,仅收录较为轻松恬静、贴近生活、富有人文趣味的篇什,让读者远离战争的火药味和尔虞我诈的权斗,享受精神上的悠游。这些篇幅,有的一望标题,即可意会到其中的幽默诙谐;有的讲述趣闻轶事,读之令人莞尔一笑;有的则透着精灵古怪,极尽辛辣讽刺。

其四,以“金庸”之名,于1980年4至6月为台湾《中国时报》开辟的专栏“明窗短论”撰写的文章。编者在开篇介绍说,金庸“在‘明窗短论’专栏里,他将以一个报人的阅识、史家的眼光、学者的胸怀、作家的笔触,为我们辨明社会、文化及国际间政治、经济的种种问题,他的观点也许与我们不同,但却值得我们深思,他的微言,可能只是云淡风轻,却也足堪我们细品”。

诚如所言,“明窗短论”基本属政论文章。富有针对性,有的放矢,言之有物,论之成理,足显政治雄辩之才。尤其是触及国际问题时,他视野开阔,高屋建瓴,观点鲜明,直抒己见,不畏强权和固有成见,勇于批评不合理的政策,提出富有建设性的倡议。如〈社会有异 制度难同〉(《中国时报》,1980年5月13日),一针见血指出:“美国当局的决策人以及一切研究外交政策的人,都从一个假定出发:美国的民主自由制度是最好的制度,美国外交政策的目标,在于使世界各国都实施美国的民主自由制度”。而事实上,“任何国家民族都有不同的历史传统、经济背景、社会结构、人民的教育水准、宗教信仰等等。美国那一套决不是放诸四海而皆准的”。如果说,金庸当年尖锐指出问题的所在;那么,时至今日,他的观点依然经得起历史和事实的考验。

其五,散见于其他报刊杂志上的文章,均首次收录书中。“谈艺论政议人生”,其意即去繁化简,用来概括文章的大意。

谈艺可分为二:一是金庸对自己作品的阐释,即创作谈;一是金庸对武侠小说和电影的评价。前者,如以林欢笔名撰写的〈关于《绝代佳人》〉(《新晚报》,1953年9月19日);以金庸之名写的〈漫谈《书剑恩仇录》〉(《新晚报》,1955年10月5日);还有谈小说《碧血剑》《射雕英雄传》《雪山飞狐》,以及对小说的“增删改写”。后者,如〈谈批评武侠小说的标准〉(《新晚报》,1957年10月5日);〈对武侠片的期望〉(《中联画报》第58期,《峨嵋影片公司三周年纪念画册》,1961年5月),等等。这些文章都是研究和探讨金庸的小说和创作的第一手资料,极具参考价值。

论政,有金庸应香港廉政公署刊物之约撰写的〈贪污若再起,视之如大敌〉(《开拓人生路——百家联写》序,1998年);〈廉政与法治〉(《笔动传诚:德育文集》,2016年),足显金庸对香港的热爱,以身作则的堂堂正气。

议人生方面,〈来港前后〉是金庸初抵香港的感受;〈美好人生的两大支柱〉即为善最乐和知足常乐,正是金庸毕生追求和践行的人生信念。

(本文发布于《紫荆》杂志2024年4月号,文中图片除署名外,均来自紫荆特刊《金庸图录》)

https://res.youuu.com/zjres/2024/3/28/uduQqN3G3P75OylFzMBz729hV2ekYCJZ0Xs.png

扫描二维码分享到手机