文|洪洋

在中国众多的文艺表演形式中,北方的「评剧」因传播广泛,受众率极高而被广大观众钟爱,在艺术领域占有著独特的地位。张俊玲女士作为当前评剧艺术的重要代表人物之一,被海内外的中华文化圈所熟知,她在从艺四十余年的历程中,不仅以精湛的表演征服了观众,更为华夏文化赢得了众多令人钦羡的荣耀。本刊顾问、著名养生大师杨奕女士评价张俊玲:看她的表演,人们可以得到愉悦的心情,有利于养生。

中国戏剧第二大剧种——评剧

评剧,流传于中国北方,是汉族传统戏曲剧种之一,为广大观众喜闻乐见,位列中国五大戏曲剧种之一,亦有观点认为其是仅逊于京剧的中国第二大剧种。

评剧于清末在河北滦县一带的小曲「对口莲花落」基础上形成,先是流行农村,后进入唐山,称「唐山落子」因其精彩程度和所受青睐之广,继而迅速被流传至东北地区,20世纪30年代以后,评剧在京剧、河北梆子等剧种影响下日趋成熟,出现了李金顺、刘翠霞、白玉霜、喜彩莲、爱莲君等流派。1950年以后,以《小女婿》、《刘巧儿》、《花为媒》、《杨三姐告状》、《秦香莲》等剧目在全国产生很大影响,出现新凤霞、洪影、小白玉霜、筱俊亭、魏荣元等著名演员,至今,评剧在华北、东北一带流行的基础上,亦被逐渐更为广泛的传播。

对于「评剧」的称谓之源甚多,一说认为是1935年「蹦蹦戏」在上海演出时,因为上演剧目多有「惩恶扬善」、「评古论今」的新意,采纳名宿吕海寰的建议,改称「评剧」。1936年白玉霜在上海拍影片《海棠红》时,新闻界首次把"评剧"的名称刊载于《大公报》,从此,评剧的名字广泛传播于全国。

2006年5月20日,评剧经国务院批准列入首批国家级非物质文化遗产名录。

承「洪派」艺术传「评剧」经典

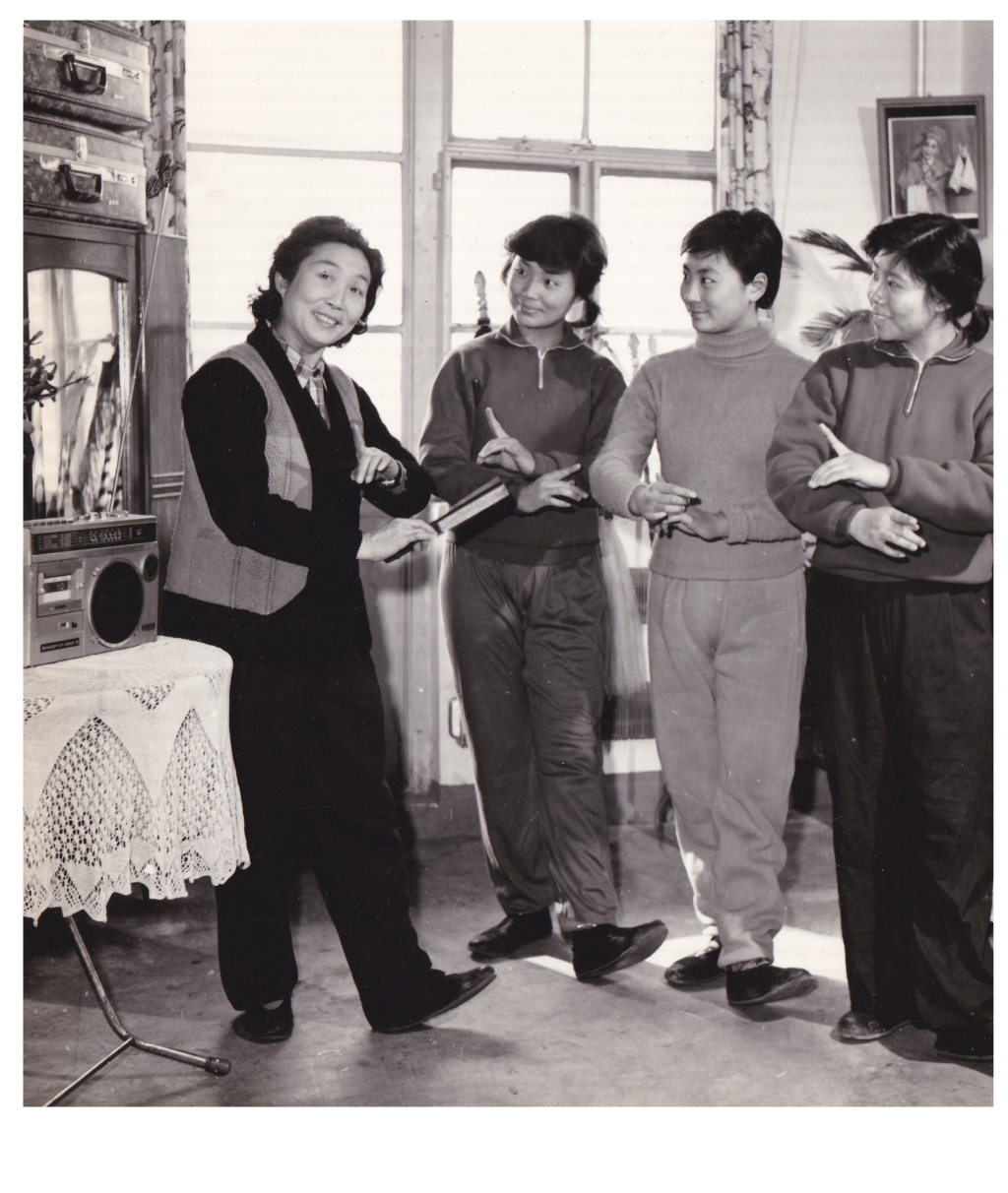

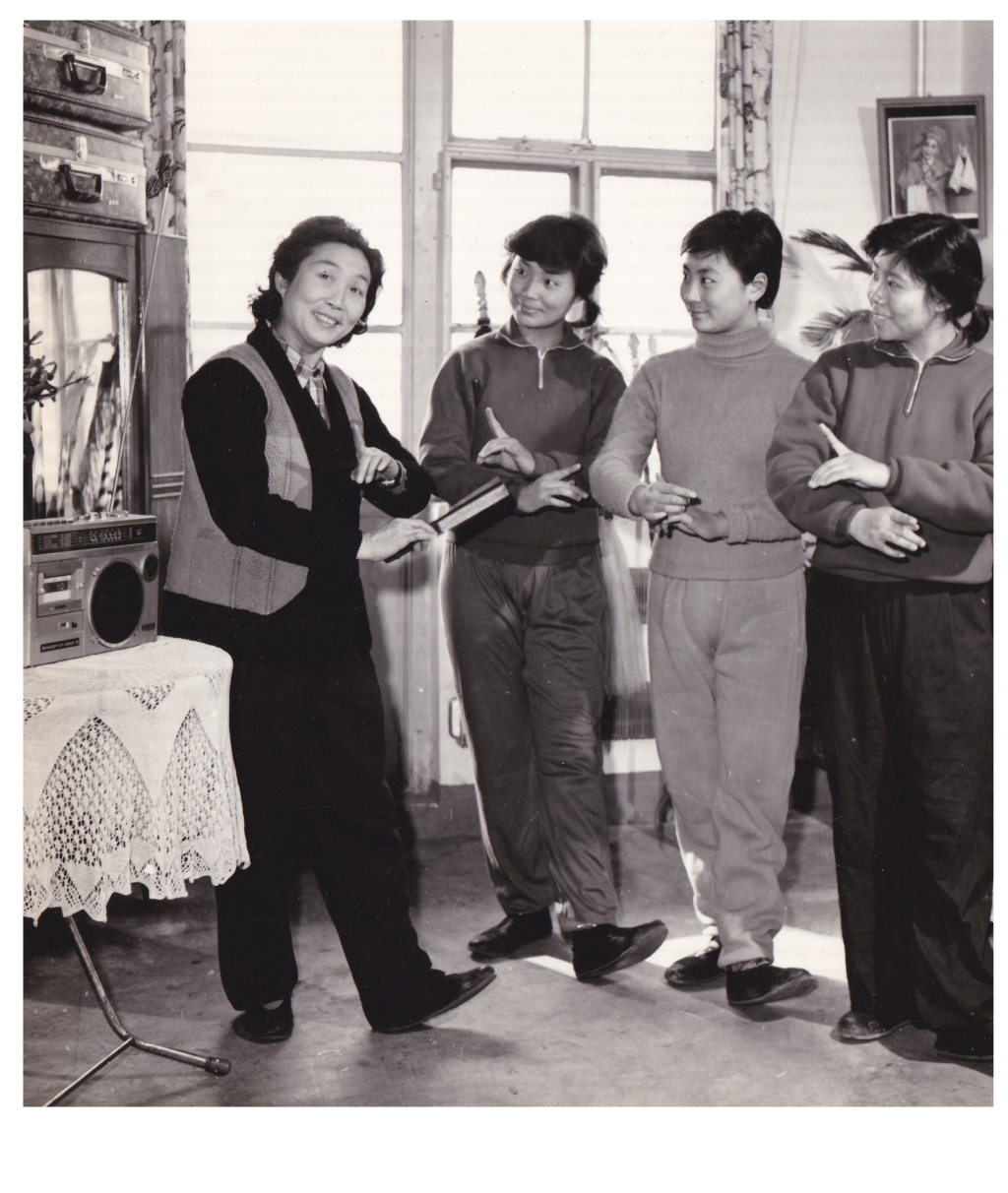

张俊玲女士名如其人,是当前评剧界极具影响力的人物之一,其1976年考入剧团,先学旦角后改学小生。1981年拜著名评剧表演艺术家、「洪派」表演艺术创始人洪影先生(1930年5月-2012年6月,评剧终身成就奖获得者,第二批国家级非物质文化遗产项目评剧代表性传承人,国家一级演员)为师。

张俊玲从艺四十多余来,在恩师的精心培育下,很好继承了《刘伶醉酒》、《杨乃武与小白菜》、《周仁献嫂》、《梁山伯与祝英台》、《六国封相》等洪派艺术经典剧目;又秉承洪派艺术精髓,结合自身特点,主演了《红龙泉》、《成兆才》、《香妃与乾隆》、《玉簪记》、《良宵》、《新人面桃花》、《从春唱到秋》等新创剧目,塑造了众多不同年代、个性鲜明、栩栩如生的艺术形象。同时张俊玲首开用评剧艺术演绎西方经典先河,2014创作了《哈姆雷特》饰演「哈姆雷特」,将评剧艺术带到美国,在华盛顿、纽约、亚特兰大等地巡回演出,深受欢迎,使得中华评剧艺术惊艳于世界舞台。

对于张俊玲的表演,诸多资深人士认为其表现力潇洒大方、真挚细腻、尤其她的唱腔似行云流水,独树一帜,被誉为「浑身绝无脂粉气,只留英气在眉梢」,诸多由她领衔主演剧目在戏剧界广受好评,是评剧女「小生」的领军人物,其作品更被定义为当世殿堂级经典之作。

忙而不乱,动而不匆

张俊玲认为:戏曲的唱与舞是融合在一起的,戏曲中的舞贯穿舞台表演的全过程。戏曲舞蹈的功能是使戏曲的歌唱、念白形象化,具有行动性、装饰性、抒情性,达到传神叙意。因此,如何利用传统舞蹈的手段来塑造人物的外部形象,构成富于诗意舞蹈化的意象,使舞台上的各种形态节奏鲜明,韵律优美,线条明丽,具有雕塑美和丰富的表现力,使人物形象具有生动优美的艺术魅力,达到虚实相生、意境深远的诗的境界。

作为「洪派」艺术的嫡系传人,张俊玲为记者展现了「洪派」表演要领的秘籍:忙而不乱,动而不匆,节奏强烈,层次分明。并进一步解读:把戏剧动作与舞蹈动作高度结合起来,把最佳的美好形态的外化,把美好正确的理念传递给观众,这恰恰是戏曲的生命和意义所在。

由张俊玲领衔的评剧《良宵》改编于名剧《马寡妇开店》,已风靡舞台十余年,深受观众所喜爱,该剧演绎了唐代名相狄仁杰的情感故事,其中「梦境」一场戏是《良宵》中的重头戏,男女主演边舞边唱,表达了狄仁杰梦境里表达出内心中对爱情的憧憬与美好的想象,这一段唱腔要求边舞边唱,在要求两位演员之间的默契程度的同时,要求舞蹈动作要达到与唱腔的完美契合,要求演员气息的合理运用、对动作和表情的处理,力求完美和谐。

其中颇为令人叫绝的一句唱词是「抛却了闷恹恹一番说教」,时男女主演在舞蹈动作中,舞步融入了现代交谊舞的元素,在原本程式化的动作基础上,加以提炼与丰富,既让观众从中感受到了传统艺术的匠心智慧,也看到了新编剧目中继承创新的态度与决心。

《良宵》中,以张俊玲饰演的狄仁杰为首的演员们,无论从身形表演还是唱腔韵味,均将评剧艺术的优美身形、悦耳音调精华淋漓尽致地展现与观众面前,此间节目已然超越了语言的界限,将艺术的感染力震撼地表现了出来,不逊于欧美舞台艺术所造就的璀璨。

伟大的戏剧家萧伯纳说:「观众不但花钱看戏而有所得,而且所得到的乃是对自己有永久价值的东西。」这句话的内涵被中国艺术家张俊玲深刻地体现出来,诠释了一位艺术家对事业的纯粹情愫。

使命与担当

身兼多重身份的张俊玲,在业已「扬名立万」之时,不忘身上的使命和担当,即为评剧培养年轻人才。经她悉心培养的年轻演员已经在全国很多剧团成为优秀演员,并在全国屡获金奖等荣誉。更为令人惊艳的是,她在一些幼稚园建立「评剧传承基地」,培育出一批评剧幼苗,并纷纷获得全国、省级戏曲小梅花金奖,丰富了孩子们的同年,更为评剧艺术的承传发展、普及推广做出了杰出贡献。

张俊玲表示:「洪派」艺术做为评剧小生流派中重要的一部分,从洪影先生开始,一直坚持以「在秉承传统的基础上不断创新」为不变的宗旨,始终坚持在不失传统的前提下,坚持与时倶进,坚持追求创新。因此,作为肩负洪派传承责任的一代戏曲演员,如何在新的时代背景下,在传统与现代理念的冲突与发展中,发扬「洪派」艺术特色,真正意义上实现戏曲艺术的传播和弘扬,坚持中华传统戏曲文化的自信,以及积极培养后备人才,是我们这一代戏剧表演工作者不可推卸的使命与责任。

路漫漫其修远兮,艺术之路道阻且长,相信通过我们所有戏曲工作者的不懈努力,一定会建设好戏曲艺术蓬勃发展的未来,服务于大众。

扫描二维码分享到手机

![]()

+关注

文|洪洋

在中国众多的文艺表演形式中,北方的「评剧」因传播广泛,受众率极高而被广大观众钟爱,在艺术领域占有著独特的地位。张俊玲女士作为当前评剧艺术的重要代表人物之一,被海内外的中华文化圈所熟知,她在从艺四十余年的历程中,不仅以精湛的表演征服了观众,更为华夏文化赢得了众多令人钦羡的荣耀。本刊顾问、著名养生大师杨奕女士评价张俊玲:看她的表演,人们可以得到愉悦的心情,有利于养生。

中国戏剧第二大剧种——评剧

评剧,流传于中国北方,是汉族传统戏曲剧种之一,为广大观众喜闻乐见,位列中国五大戏曲剧种之一,亦有观点认为其是仅逊于京剧的中国第二大剧种。

评剧于清末在河北滦县一带的小曲「对口莲花落」基础上形成,先是流行农村,后进入唐山,称「唐山落子」因其精彩程度和所受青睐之广,继而迅速被流传至东北地区,20世纪30年代以后,评剧在京剧、河北梆子等剧种影响下日趋成熟,出现了李金顺、刘翠霞、白玉霜、喜彩莲、爱莲君等流派。1950年以后,以《小女婿》、《刘巧儿》、《花为媒》、《杨三姐告状》、《秦香莲》等剧目在全国产生很大影响,出现新凤霞、洪影、小白玉霜、筱俊亭、魏荣元等著名演员,至今,评剧在华北、东北一带流行的基础上,亦被逐渐更为广泛的传播。

对于「评剧」的称谓之源甚多,一说认为是1935年「蹦蹦戏」在上海演出时,因为上演剧目多有「惩恶扬善」、「评古论今」的新意,采纳名宿吕海寰的建议,改称「评剧」。1936年白玉霜在上海拍影片《海棠红》时,新闻界首次把"评剧"的名称刊载于《大公报》,从此,评剧的名字广泛传播于全国。

2006年5月20日,评剧经国务院批准列入首批国家级非物质文化遗产名录。

承「洪派」艺术传「评剧」经典

张俊玲女士名如其人,是当前评剧界极具影响力的人物之一,其1976年考入剧团,先学旦角后改学小生。1981年拜著名评剧表演艺术家、「洪派」表演艺术创始人洪影先生(1930年5月-2012年6月,评剧终身成就奖获得者,第二批国家级非物质文化遗产项目评剧代表性传承人,国家一级演员)为师。

张俊玲从艺四十多余来,在恩师的精心培育下,很好继承了《刘伶醉酒》、《杨乃武与小白菜》、《周仁献嫂》、《梁山伯与祝英台》、《六国封相》等洪派艺术经典剧目;又秉承洪派艺术精髓,结合自身特点,主演了《红龙泉》、《成兆才》、《香妃与乾隆》、《玉簪记》、《良宵》、《新人面桃花》、《从春唱到秋》等新创剧目,塑造了众多不同年代、个性鲜明、栩栩如生的艺术形象。同时张俊玲首开用评剧艺术演绎西方经典先河,2014创作了《哈姆雷特》饰演「哈姆雷特」,将评剧艺术带到美国,在华盛顿、纽约、亚特兰大等地巡回演出,深受欢迎,使得中华评剧艺术惊艳于世界舞台。

对于张俊玲的表演,诸多资深人士认为其表现力潇洒大方、真挚细腻、尤其她的唱腔似行云流水,独树一帜,被誉为「浑身绝无脂粉气,只留英气在眉梢」,诸多由她领衔主演剧目在戏剧界广受好评,是评剧女「小生」的领军人物,其作品更被定义为当世殿堂级经典之作。

忙而不乱,动而不匆

张俊玲认为:戏曲的唱与舞是融合在一起的,戏曲中的舞贯穿舞台表演的全过程。戏曲舞蹈的功能是使戏曲的歌唱、念白形象化,具有行动性、装饰性、抒情性,达到传神叙意。因此,如何利用传统舞蹈的手段来塑造人物的外部形象,构成富于诗意舞蹈化的意象,使舞台上的各种形态节奏鲜明,韵律优美,线条明丽,具有雕塑美和丰富的表现力,使人物形象具有生动优美的艺术魅力,达到虚实相生、意境深远的诗的境界。

作为「洪派」艺术的嫡系传人,张俊玲为记者展现了「洪派」表演要领的秘籍:忙而不乱,动而不匆,节奏强烈,层次分明。并进一步解读:把戏剧动作与舞蹈动作高度结合起来,把最佳的美好形态的外化,把美好正确的理念传递给观众,这恰恰是戏曲的生命和意义所在。

由张俊玲领衔的评剧《良宵》改编于名剧《马寡妇开店》,已风靡舞台十余年,深受观众所喜爱,该剧演绎了唐代名相狄仁杰的情感故事,其中「梦境」一场戏是《良宵》中的重头戏,男女主演边舞边唱,表达了狄仁杰梦境里表达出内心中对爱情的憧憬与美好的想象,这一段唱腔要求边舞边唱,在要求两位演员之间的默契程度的同时,要求舞蹈动作要达到与唱腔的完美契合,要求演员气息的合理运用、对动作和表情的处理,力求完美和谐。

其中颇为令人叫绝的一句唱词是「抛却了闷恹恹一番说教」,时男女主演在舞蹈动作中,舞步融入了现代交谊舞的元素,在原本程式化的动作基础上,加以提炼与丰富,既让观众从中感受到了传统艺术的匠心智慧,也看到了新编剧目中继承创新的态度与决心。

《良宵》中,以张俊玲饰演的狄仁杰为首的演员们,无论从身形表演还是唱腔韵味,均将评剧艺术的优美身形、悦耳音调精华淋漓尽致地展现与观众面前,此间节目已然超越了语言的界限,将艺术的感染力震撼地表现了出来,不逊于欧美舞台艺术所造就的璀璨。

伟大的戏剧家萧伯纳说:「观众不但花钱看戏而有所得,而且所得到的乃是对自己有永久价值的东西。」这句话的内涵被中国艺术家张俊玲深刻地体现出来,诠释了一位艺术家对事业的纯粹情愫。

使命与担当

身兼多重身份的张俊玲,在业已「扬名立万」之时,不忘身上的使命和担当,即为评剧培养年轻人才。经她悉心培养的年轻演员已经在全国很多剧团成为优秀演员,并在全国屡获金奖等荣誉。更为令人惊艳的是,她在一些幼稚园建立「评剧传承基地」,培育出一批评剧幼苗,并纷纷获得全国、省级戏曲小梅花金奖,丰富了孩子们的同年,更为评剧艺术的承传发展、普及推广做出了杰出贡献。

张俊玲表示:「洪派」艺术做为评剧小生流派中重要的一部分,从洪影先生开始,一直坚持以「在秉承传统的基础上不断创新」为不变的宗旨,始终坚持在不失传统的前提下,坚持与时倶进,坚持追求创新。因此,作为肩负洪派传承责任的一代戏曲演员,如何在新的时代背景下,在传统与现代理念的冲突与发展中,发扬「洪派」艺术特色,真正意义上实现戏曲艺术的传播和弘扬,坚持中华传统戏曲文化的自信,以及积极培养后备人才,是我们这一代戏剧表演工作者不可推卸的使命与责任。

路漫漫其修远兮,艺术之路道阻且长,相信通过我们所有戏曲工作者的不懈努力,一定会建设好戏曲艺术蓬勃发展的未来,服务于大众。