文|茶文化研究者 栗强

毫无疑问,古往今来无数咏茶诗歌中,最受大家喜好,得以广为流传的一首当推唐代诗人玉川子卢仝的千古名作《七碗茶歌》。眼前的显著证据是,2023年北京故宫博物院精心策划了史无前例的大型茶文化特展《茶·世界》。展览中直接描绘卢仝煮茶场面的绘画,就有金农《玉川煎茶图页》、丁云鹏《玉川煮茶图轴》和王问《煮茶图》等不少于三幅(前两件为原作真迹,另外一件是复制图)。

绘画如此,诗坛亦然。自从此诗诞生后,几乎每位爱茶诗人在咏写茶诗时都会受到其影响。仅仅是直接移用「两腋习习清风生」一句的作品,至少有包括苏东坡《行香子·茶词》「斗赢一水,功敌千钟,觉凉生两腋清风」,黄庭坚《满庭芳·茶》「饮罢风生两腋,醒魂到明月轮边」等不下数十首。文学评论方面,宋代严羽在《沧浪诗话》中特别提出来「卢仝体」的说法,明代大文豪徐渭甚至高呼卢仝之诗为「龙肝凤髓」,足证对其重视。而最集中体现此影响的,还是至今在各地茶空间里随处可见的,从一碗至七碗,或龙飞凤舞,或涓涓纤细的咏饮文字:「一碗喉吻润,二碗破孤闷。三碗搜枯肠,唯有文字五千卷。四碗发轻汗,平生不平事,尽向毛孔散。五碗肌骨清,六碗通仙灵。七碗吃不得也,唯觉两腋习习清风生。」

卢仝是生活在唐代的诗人。凭心而论,他保存至今的约百首诗里,真正表现茶饮的内容并不多,远不如酒诗数量,更不及白居易、孟郊等人的茶诗数量众多。但他却在后世独享「茶仙」大名,所凭借的就是这段七碗词。爱茶之人无不吟唱其文,玩味意思,不少人以能亲身体验到其中描写的境界为追求。日本的煎茶道掌门小川后乐说自己从十七八岁开始习茶,最初的学习内容就是这几句。每至晚上,他把七只茶碗按顺序摆好,分别写上「喉吻润」、「破孤闷」、「搜枯肠」……等字样来练习品尝。可见此诗不仅影响了我国自唐以来一千多年的茶文化,在全世界茶人心中都是品茗体验的极致理想。提到此诗时,大家往往以「七碗茶歌」四字称之,甚至会忽视其原作的题目《走笔谢孟谏议寄新茶》。这第一种解读,从品茗感受方面来理解其文,简单说,就是卢仝「喝完茶写的记录」。

可是还有第二种解读方式。

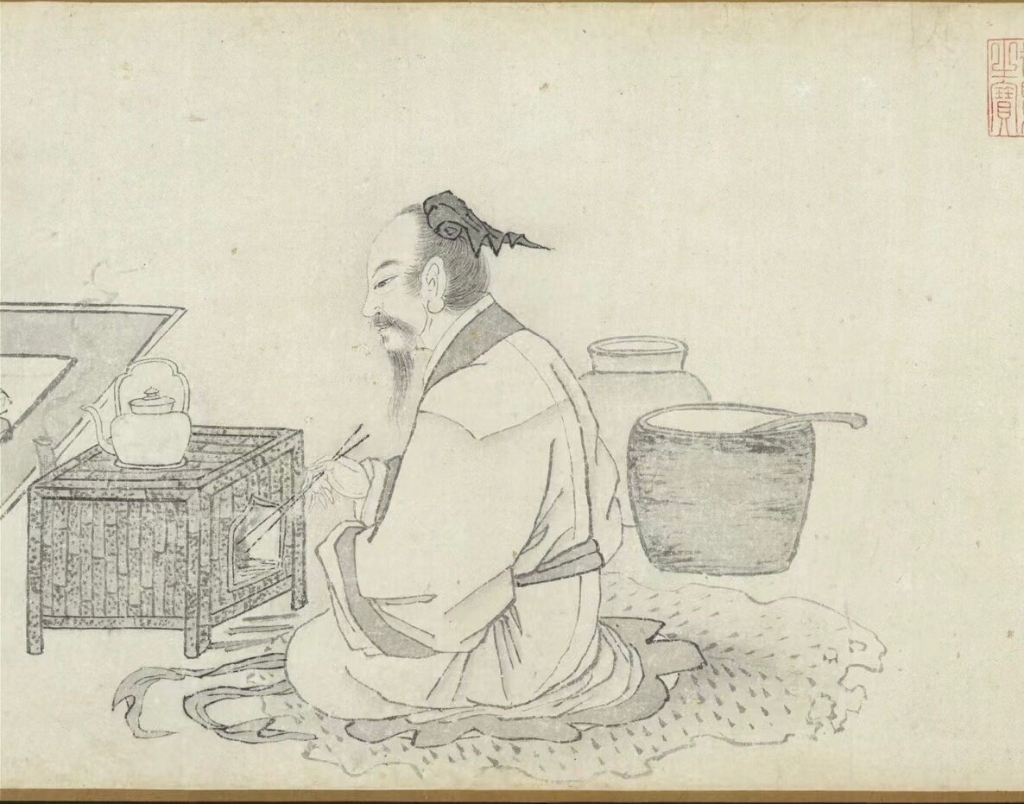

在前述《茶·世界》特展上,另有一件专为「茶歌」绘制,却没有表现煎茶品饮情境的白描杰作,明代画家杜堇与书法家金琮合制的长卷《古贤诗意图》中的第五段。右侧行书《茶歌》全篇,左侧部分为长者卢仝睡卧于树荫院内临窗榻上,似乎宿醉未醒,一位中年军士身著甲胄在院外叩门的画面,正体现出最初两句——「 日高丈五睡正浓,军将打门惊周公」,再往左边还露出长卷下一段杜甫《饮中八仙》的诗题和最初两行。笔者去展厅时,正值台北故宫一位极负盛名的茶文化学者正在为两位朋友介绍卢仝。言语中,其中一位提出画面似乎未见茶事内容的疑惑,引起几人共同瞩目讨论。得出的结论竟然是:布展时摆错了位置。认为现场呈现的是图卷再下一帧《饮中八仙》的情形,而与《茶歌》相对应的画面应在诗文左端,被卷了起来,没有呈现。

再高水平的布展也难保不会犯错,但这几位所表达出来的看法并不是展览方的失误,而是自身的误解。我在边儿上听了,忍不住就指出说,「没摆错,您看这画表现的其实是最开头那两句」。对方凝神一看,当然也明白了所以然。大家相视一笑,继续各自看展。

事后回想,几位专家学者之所以在第一瞥后做出了与其知识水平不相符合的错误判断,或许其内在原因正在于日常接触此诗时看到的几乎都是中段最脍炙人口的品茗描写。太熟悉了,自然而然就忽略了上下文。第二种解读,正是要通观全篇,不只把目光集中在与「七碗」相关的那几句。让我们把全诗重温一遍。

《走笔谢孟谏议寄新茶》:

日高丈五睡正浓,军将叩门惊周公。

口传谏议送书信,白绢斜封三道印。

闻道新年入山里,蛰虫惊动春风起。

天子须尝阳羡茶,百草不敢先开花。

仁风暗结珠琲瓃,先春抽出黄金芽。

摘鲜焙芳旋封里,至精至好且不奢。

至尊之余合王公,何事便到山人家?

柴门反关无俗客,纱帽笼头自煎吃。

碧云引风吹不断,白花浮光盈碗面。

一碗喉吻润,二碗破孤闷。

三碗搜枯肠,唯有文字五千卷。

四碗发轻汗,平生不平事,尽向毛孔散。

五碗肌骨清,六碗通仙灵。

七碗吃不得也,唯觉两腋习习清风生。

蓬莱山,在何处?

玉川子,乘此清风欲归去。

山上群仙司下土,地位清高隔风雨。

安得知百万亿苍生命,堕巅崖受辛苦!

便为谏议问苍生,到头还得苏息否?

文字通俗,意思好懂。不外是诗人收友赠茶,秉著礼尚往来的原则,回复致意,请来人带回,完全符合人之常情。可是其中也有使人大吃一惊的地方,主要集中在最后几句。诗人「平生不平事,尽向毛孔散」,「肌骨清,通仙灵」,「唯觉两腋习习清风生」之后,表达的不是贪爱杯盏中物,希望能经常喝到好茶,反而是要「乘此清风欲归去」,不再驻留人间了。在如愿以偿,和地位清高的山上群仙同班共列时,要带给身居官位的赠茶好友的话,更是要问那些为了采茶「堕在天涯受辛苦」的百万亿苍生「到头还得苏息否?」批评反讽意味十足,怎么看也不像普通的答谢之词。怎么回事?我们来看看作者本人。卢仝愤世恤民,不满现实政治,隐逸自居,却又狂放不拘,勇于直言。他精研《春秋》,直探经义,取法微言大义,写成《春秋摘微》四卷,从现存下来的内容看,重在发自家议论,直欲有为于世,重恤民,反贪敛,直言直语,真率惊人,是一部以真我示人的发人深省之作。可是他又甘愿过一种守道洁身,不茍庸俗的生活,更不怕为人所不解。诗人是如此的,更是自知如此的,曾自道说「物外无知己,人间一癖王」(《自咏三首·其三》)。这些看似不合情理处,却正反映出卢仝隐居山野却寓心于国的生活状态,和怜悯仁爱又狂放不拘的艺术个性,以及不吝出奇、不避辟怪的写作特点。

这些特色早已为历代文人所熟知。和卢仝深度交往的韩愈、孟郊固然亲历亲证于此(可以参考韩愈《寄卢仝》和孟郊《答卢仝》等作品,恕不尽引),就是宋人也深谙其情,著名的苏东坡不光有「玉川狂直古遗民」,更是创作出《荔支诗》,从唐代进贡荔枝写到宋代贡茶贡花,对宫廷之奢欲无度,用民之不知体恤,加以尖锐讽刺。由于卢仝身为布衣,胸怀苍生的做派正是中国文人最推崇的特质,苏轼甚至在写作时直截了当取法取义,一心致敬前贤,全不顾及身段,以致于后人评价说道,《茶歌》「归结到茶户供御之苦,东坡《荔支诗》略同」。正是这样的卢仝,被视为超逸、高尚的典范,才会反复被题咏、被图画。「玉川子饮茶图」成为古代绘画史上的一件重要母题,从宋元到明清都大量出现,与「七碗茶歌」相伴的诗人形象得以进入「古贤」行列,流传至今。

见到佳茗,知其扰民,直言便谏,与只重视品饮段落相比,这样的理解堪称「正解」。如果我们拿起曾任唐代贡茶地区湖州刺史袁高的《茶山诗》中:「后王失其本,职吏不敢陈。亦有奸佞者,因兹欲求伸。动生千金费,日使万姓贫」,「一夫旦当役,尽室皆同臻」,「扪葛上欹壁,蓬头入荒榛。终朝不盈掬,草木为不春,……选纳无昼夜,捣声昏继晨」和《元和郡县图志》中「每岁以进奉顾山紫笋茶,役工三万人,累月方毕」等记载相参,也会更容易理解作者的心态。

但我还想提出第三种解读。甚至认为杜堇很可能也是基于下面的解读,创作出《古贤诗意图》中的「茶歌」画面。

那就是,作品的本质是:文艺气息十足的诗人懒散晚睡未起,却被敲门声惊醒,不得不匆忙起身应接。虽说是收到了朋友派人送来的新茶,但同时也因睡眠被打断而心下懊恼,要为自己的郁厌之情找个出口来释放。发泄到来人身上当然是不合适的,于是就借写诗答谢之机,用笔下的文字文意,达成内在情绪的疏泄。我甚至还更大胆地推测说,迟迟未起的原因可能和他平素好酒,前晚宿醉有关。这并没有直接的依据,但却能为阅读增添乐趣。而且卢仝确实喜欢喝酒。在他的诗中,谈到酒的时候,远远超出谈茶。按照这样的解读会发现,卢仝在写诗之时,大概根本就还没有品饮这些刚刚由好友派人送来的新茶。毕竟,诗名「走笔」,意思是非常快速地创作书写。一位刚刚从睡梦中被吵醒起身的文士,无论多爱茶,也不见得会空著肚子,就立刻去起炭、生火、碾茶、煮水、煎茶、品茗。要是真等这一切都完成,怎么也要小半日过去,料想前来的军将也不会厮守其旁等著,而是早就回去复命了。事实上,从考古所见的唐代茶碗看,几乎都较为大只,按陆羽《茶经》的记载,大约通常每人也就喝个一至三碗,煮茶时「一升酌分五碗」。真要把七碗茶汤一连气儿喝下去,估计只剩个满腹水鼓,咕咕作鸣,哪里还会有「肌骨轻」、「通仙灵」的感受?社会上常见有人取来七只大茶盏,连气吞汤,想找出与诗文相对应的体验,却没有细判其文领会出所谓「七碗」,只是为了引出后面「为谏议问苍生」诸句,是诗人想象中的美妙滋味。无论如何去尝试,也无法达成效果。

前面说卢仝不止是关心现实政治,愤世恤民,更是勇于直言,坦陈胸臆。这样的推断也正反映出了上述特征。而杜堇大约也看到这些,于是在整篇文字中,只截取最初两句来画。既是因为只此二句为写实,也是引导观画者思考、探求整段内容的隐情。不久前,中央电视台录制,在学习强国平台上播出的《布衣诗人的酒与茶》视频内容,介绍「七碗茶歌」和杜堇此图,却用了许多篇幅来谈卢仝的嗜酒,或许也是想到这里了吧?

三种读法,哪种更符合事实?我觉得都有道理。「文人疏懒迟起被惊疏郁畅怀说」更多考虑的是创作者性格,也兼顾文物考古和历史文献资料。「报国讽喻、针砭时弊论」反映了中国历代文人的品格追求,因而被千多年来的士大夫们所反复吟咏、图绘。而「七碗品饮体验描写说」则代表著爱茶之人的心向神往,所以得到最广泛的传播。无论哪种读法,都丰富了我们阅读诗篇的体验,也都值得被宽容地对待。这种更加宽容的文化态度,正是今天应该提倡的做法。

当然了,推断终归只是推断。无论卢仝还是杜堇,都已是斯人早已逝去,又没有留下创作笔记来供我们确切判断创作者的当年心迹。三种读法,都有可能,也可能都错了。聪明的读者,更有可能发现、提出自己的第四种、第五种……乃至更多读法。所有的爱茶之人,都期待著呢!

扫描二维码分享到手机