文|欧阳涤修

古玉是东方中国文化独有的借助特殊材质来「表达」的一种艺术存在。据说每个中国人心中都藏有一件代表「神灵护佑」或「精神追求」的玉器。「玉」这种东方独有的艺术在西方欧美国家眼中一直充满著神秘的色彩,欧美各大文化、艺术体系和各大搏物馆很早就对这些东方玉器充满著渴求和探索。上世纪初二十至五十年代开始西方欧美国家刮起了尊崇东方文明的疯狂热潮。(在欧美上层精英教育机构纳藏的东方玉器等文化符号如哈佛大学艺术馆等等,各大艺术收藏家族如洛克菲勒基金会、赛克勒博士、琼肯等等,在欧美各大搏物馆纳藏的东方艺术品可见。)台湾及世界华人圈上世纪五、六十年代至九十年代泛起了「崇古朔祖」的风潮,大量收藏中国古玉,(台北故宫为代表的各大馆藏、艺术机构、各大藏家家中可见。)日本及一些亚洲国家对中国文化一直推崇有加,各大搏物馆、艺术机构及藏家家中藏有大量的中国古玉器。

东方的中国玉文化渊源流长,据各大馆藏及文献资料己知的「玉文化」就有据今八千年以至万年以上。从「礼天地」到「复雕琢」、从「珠圆玉润」到「玉洁冰清」、从「言念君子,温其如玉」到「一片冰心在玉壶」,玉一直被东方的中国人重视、尊崇。

「玉」承载了深刻的历史文化内涵。「以玉事神」、「以玉载礼」、「以玉比德」、「以玉养性」就是爱玉、崇玉的写照。玉器发展历程中呈现出的「神圣化」「礼仪化」「道德化」「审美化」就是独具特色的「玉文化。」在中国物质文化种类繁多,例如:「青铜器、」「漆器」等为代表的物质文化都曾在中国历史的某些阶段兴盛,之后逐渐不再成为主流。只有「玉文化」是从出现一直到现在仍然鲜活存在的物质文化。「玉文化」是中国唯一没有间断过的物质文化,玉器发展史就是中国的民族文化艺术发展史。

人们对玉器的认识和应用经历了当初作为装饰品和工具出现,到新石器时代晚期演变为带有「神」内容的物品。至春秋战国时期被赋予「等级」「人格化」特征,至汉、六朝一直为上层社会阶层专属,唐、宋以后逐渐成为民间亦可使用的民俗艺术文化的延伸。季羡林先生曾说:「如果用一种物质来代表中国文化那就是玉!」这些遗存的玉器或精美或朴拙极具文化内涵,从中体现出它们对人类生活的影响。

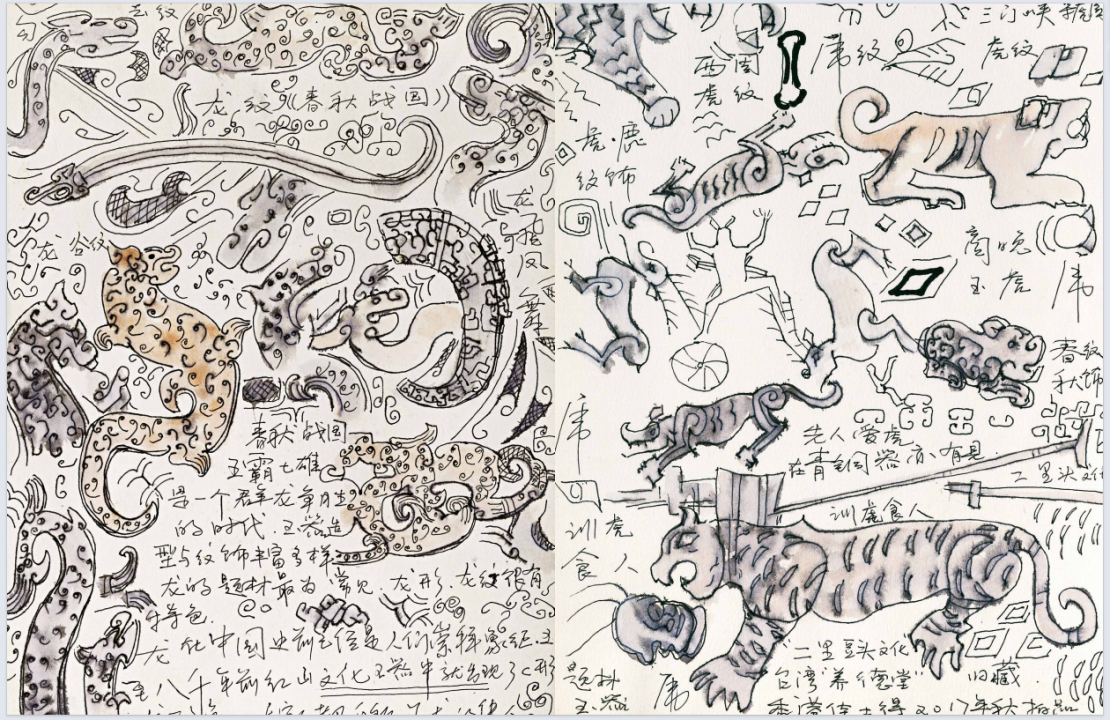

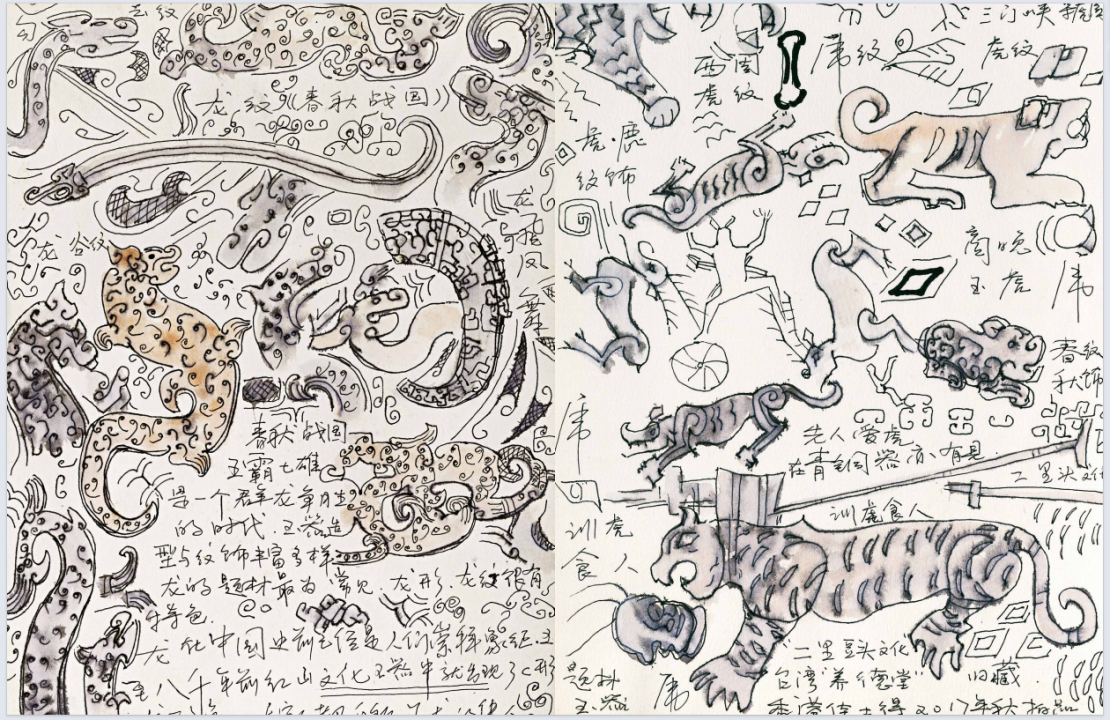

「玉」的起源与石器分化同步。「新石器时代」早期,东方先人在磨制、钻孔、抛光等制作工艺上有了较大的发展,并有意识地选择「颜色、韧性、硬度」俱佳的美石加工。在实用和美观的基础上制作出了早期的玉器形态,质地坚硬的石料被打造成为「锛、凿、铲」之形状,作为工具为生产所用。色泽、质地上佳的石料被抛光打磨、穿孔、绳系供佩戴,逐渐演变成为饰物。到了新石器时代中晚期「玉」成为部落首领和神职人员身份的象征,同时又是举行祭祀仪式时沟通「神、天地之间」的神物。「以玉事神」是这一时期的特征。这些玉器都曾经作为人类通向「神灵」世界的「信物」而存在,构筑著先人的精神世界以及当时的伟大文明。商周时期玉器逐渐进入「礼仪」「王权」的时代,这个时期各种祭祀「自然神袛」「祖先神灵」的行为频繁。祭祀用具以青铜器、玉器、陶器等为多。例如在湖南宁乡黄村地区就大量出土了满贮各种玉器的青铜器等等。以玉比君子是当下广为流传的一种对玉器文化内涵的诠释。这种社会风气兴于春秋时期,当时由于礼崩乐坏,用于礼仪的玉器越来越少,玉器被东方儒家学者逐渐人格化。「君子比德如玉」,佩玉成了君子有德的象征,「君子无故玉不去身」「谦谦君子、温润如玉」这种社会风气至今仍然被东方社会风气推崇和传颂。玉器之美不光体现在其材质、纹饰、工艺、造型等方面,也体现在其文化内涵上。中国人爱玉如命揭示了物质文明如何影响人类的精神世界。

在时代变迁中玉器兼备了「神」「巫」「礼仪」「祭祀」「象征权力、等级」「德行、操守」「审美、情趣」「吉祥、祝福」等等。玉以物质形式作用于人类精神思想,从而形成了相容并蓄的文化内涵。在东方中国的「玉文化」得以源远流长。「临江之畔、璞石无光、经年磨砺、温润有方」。东方先人们不会想到他们脑海中对于美好事物的想像,他们手中那块最早用来打造工具的石头,会随著历史不断的被后人推演、打磨,并在万年磨砺中绽放出润泽后世的光华,成为东方文化最为重要的载体与精神。

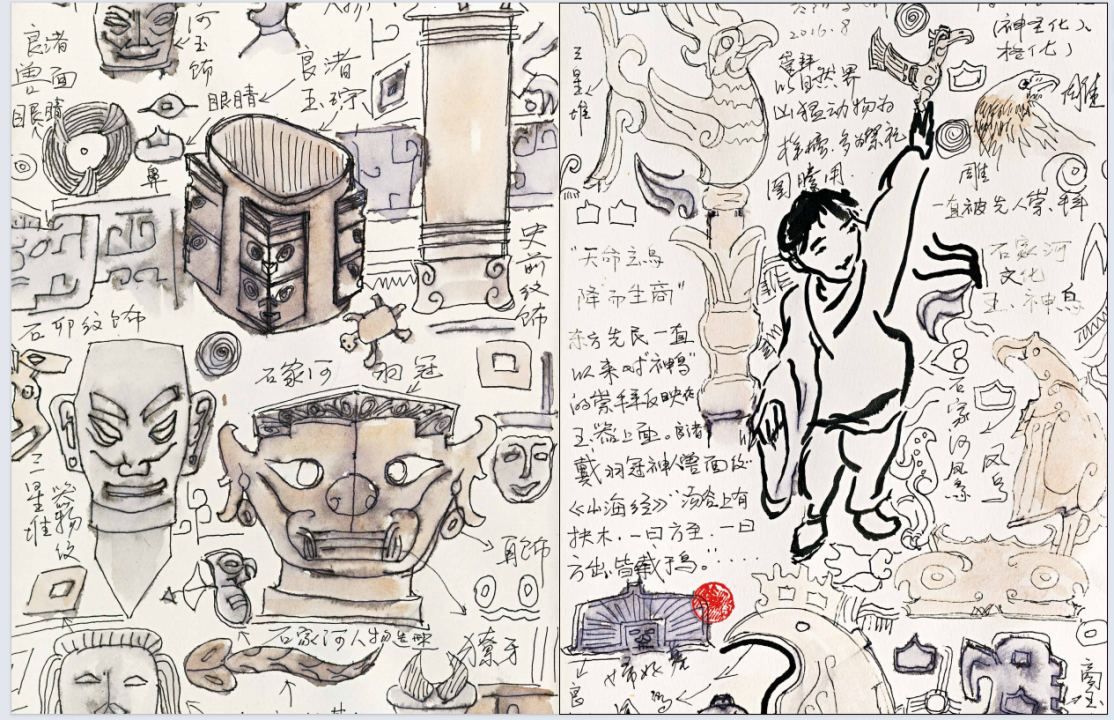

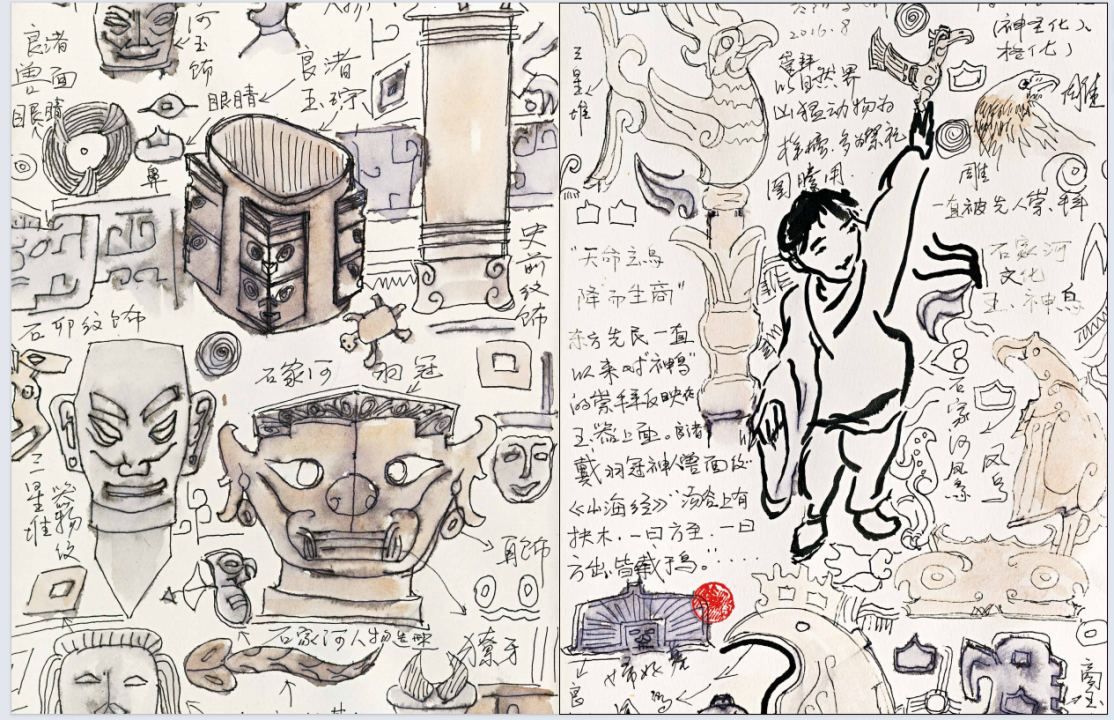

在距今五千年前出现在环太湖流域的「良渚」文化中鸟的崇拜是非常突出的艺术表现主题,良诸人的部落标徽就是头戴羽冠的神人兽面纹。《山海经》记载:「汤谷上有抉木,一曰方至、一曰方出,皆载于鸟。」这是先人认为神鸟载日升日落,对鸟的崇拜等于是对太阳的崇拜。在浙江余杭反山、瑶山的两处良渚文化遗址中出土的玉器和骨器中「鸟」的形象都频繁出现。(参照杭州良诸文化搏物馆藏品)。无独有偶,在己知年代更为久远的一些北方赤峰「红山」文化玉器、石器中鸟的崇拜随处可见。(本书中红山玉枭就是其中之一范例)。红山、良渚两个均以玉文化著名的新石器时代文明,一南一北,共同体现了对鸟图腾崇拜的重要性。其它如「石家河」、「龙山」、「石卯」等史前文明的遗存中同样频繁出现鸟图腾形象,对神鸟的崇拜直至影响到后世的商、周、春秋、战汉(本书收录的商、周、春秋、战汉各时期中皆有玉枭、玉凤鸟典型样本。)在东方文化和中国文字中「玉」字是三横一竖成为「王」,「王」字加一点成了「玉」字。「王」字中间一横即寓意为人。人上敬奉于天,下立足于地,人生长于「天地之间」。而玉字中的一点显然是表示人所佩饰的玉。从最基本的文字就可以知道「玉」深深的根植于久远的东方中华文化及文明发展之中。

玉猪龙红山文化晚期约西元前3500年至3000年,此玉龙为红山文化主要题材,黄玉,带红沁。龙体卷曲优美,呈「C」字形,明显具备猪首的特征。整体光素,生动自然。背部对穿孔似供配戴之用。猪龙是史前先民所崇拜的图腾象征,神秘而素雅。具有很高的观赏研究价值,是所发现最早的史前文明重要玉器代表之一。

玉琮(新玉琮(新石器时代),闪石玉,黄褐色,质地细腻糯透,局部保留自然绺裂和风化皮层,整体受沁呈赭红色,色调斑斓古朴。扁方柱体,外方内圆,两端出环形矮射,中孔较大,孔壁磨制光滑。玉琮是中国古代用于祭祀的玉质筒状器物。

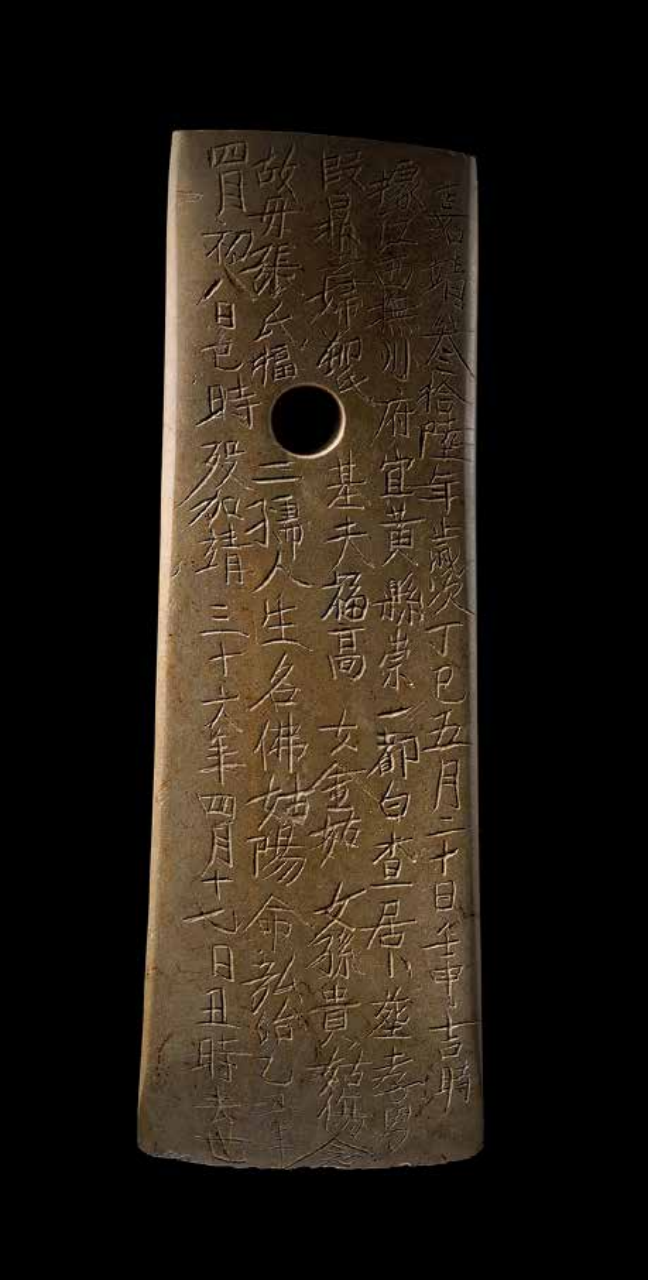

圭、细腻石质,尺寸较大,厚重,顶端对钻一孔,一端琢刃口。圭在史前时期先民作重要祭祀活动时使用的礼器。此圭在明代嘉庆年期被人所藏并正反两面刻长文墓志铭,体现了古人尊古崇古惜古,殊为特别。

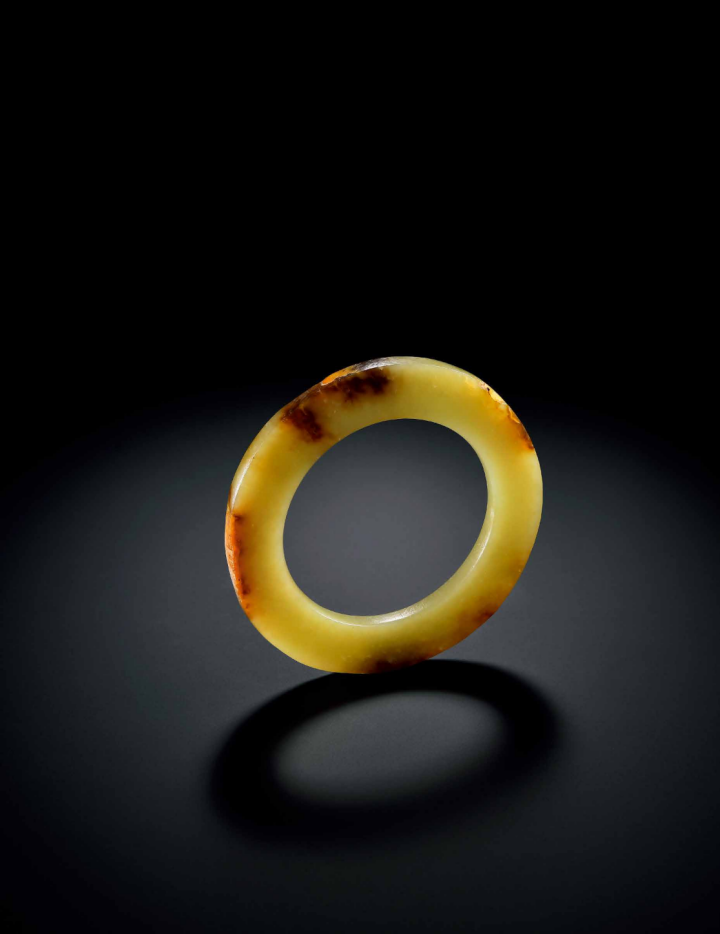

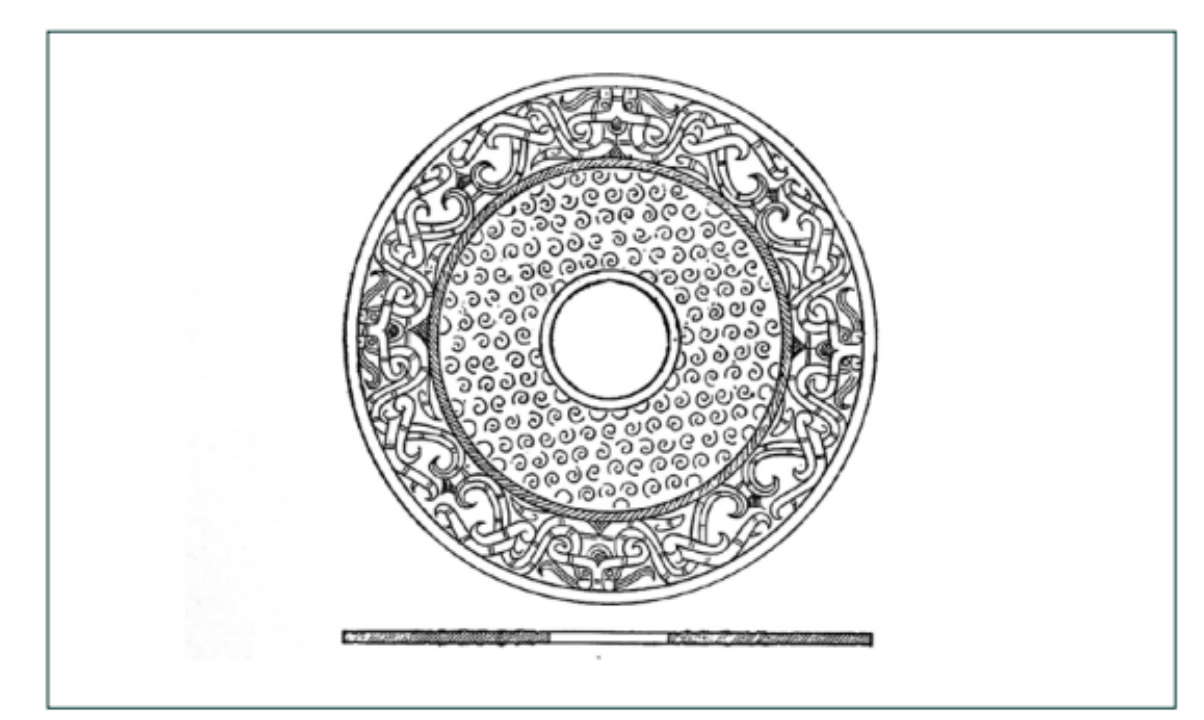

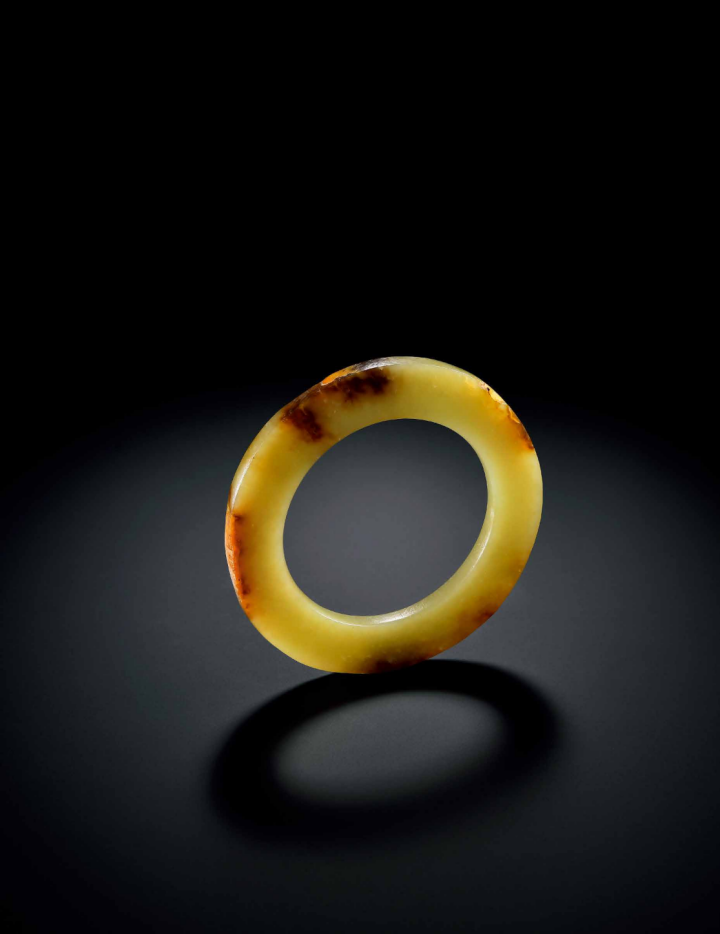

玉环,石卯文化(2000-1600BC)(公元前2000年至1600年)

黄玉质,轻微红沁。玉环厚度均一,器型圆弧规整,包浆厚重,光洁明亮,古朴莹润,具大美之气。

玉兽面(商代),透闪石,局部受沁呈褐黄色,臣字眼,立耳,内饰卷云纹,口部简单两道阴线凸显獠牙状,有穿孔,整体器型的纹饰简约明快,寥寥数笔便交代了兽面的威严与神秘。

圆雕凤鸟(商代晚期),青黄玉质,温润饱满。「天命玄鸟、降而生商「。商周凤鸟在社会占有重要地位,当时玉器片雕居多,圆雕很少。此件玉器造型墩实肥厚,腹部有一牛鼻孔,尾部有一对穿孔,作卧状,昂首合翅,短尾,神韵十足,气质不凡。

龙凤纹柄形器(西周)片状柄型器,青白玉质,局部受沁,莹润。双阴起阳雕龙凤合体纹饰。保留部分商代晚期制玉风格,同时期少见。

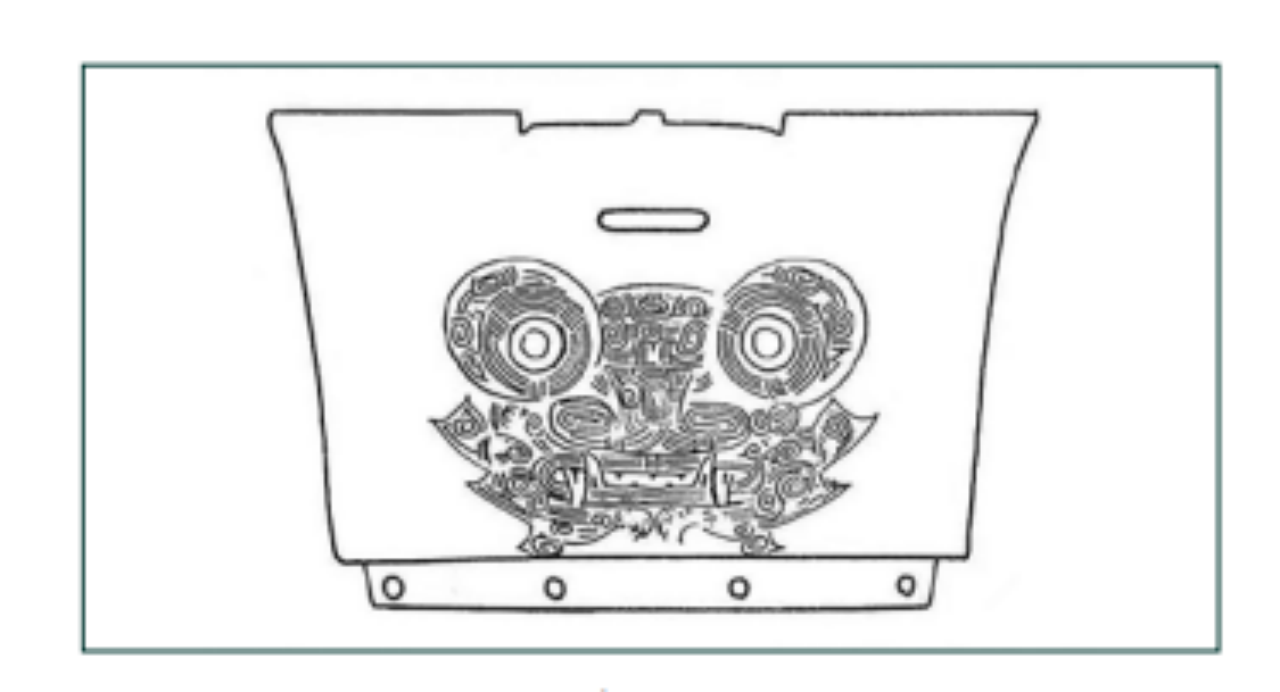

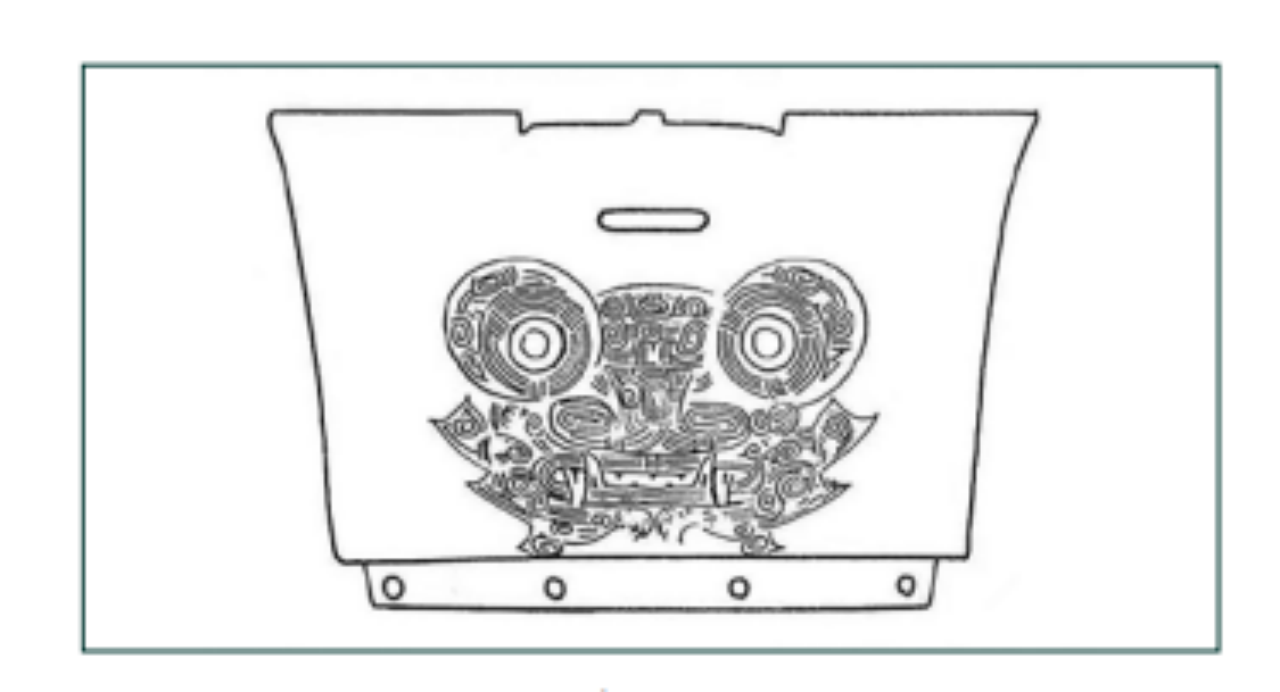

良渚文化雕有神组面饰的冠状器反山17号墓出土

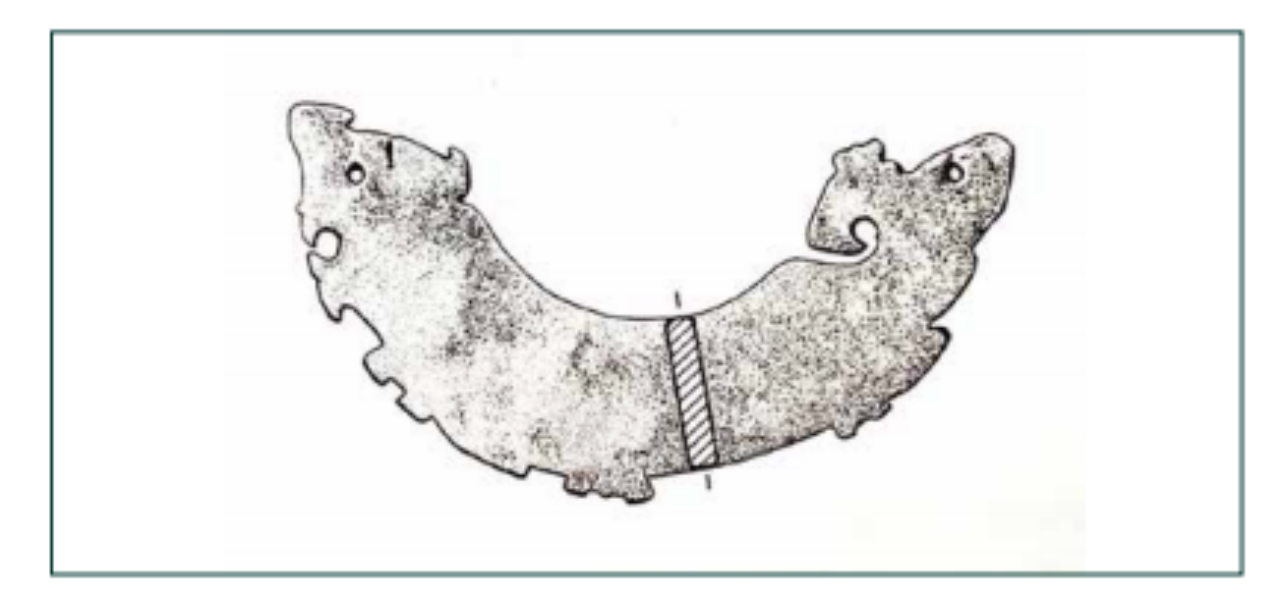

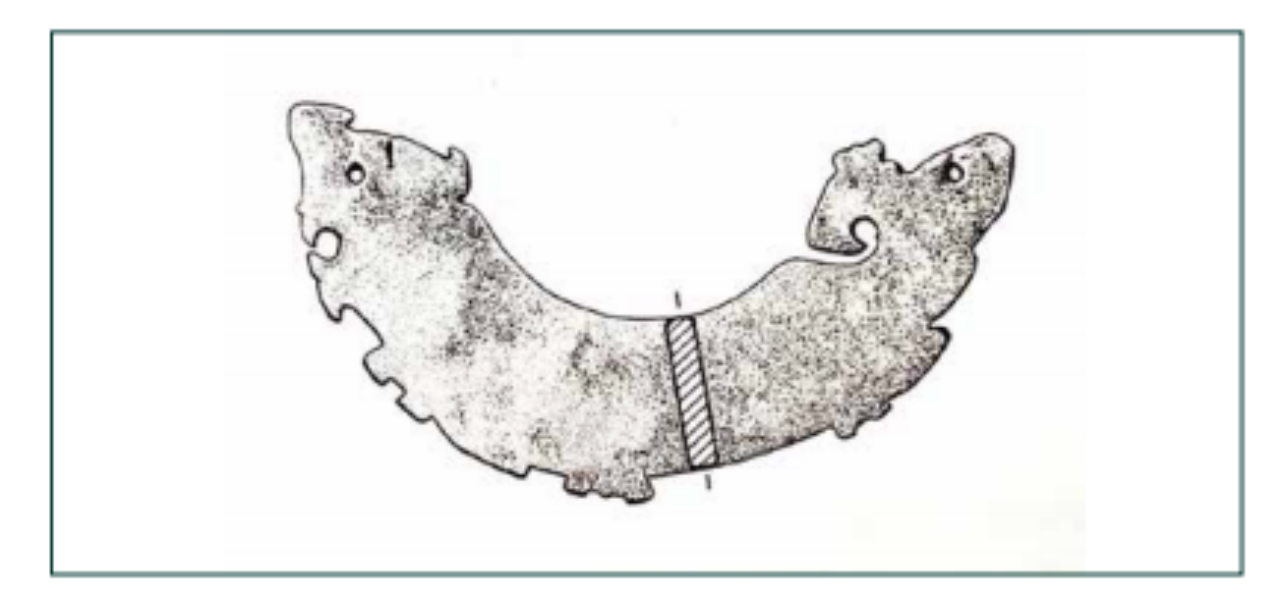

后石家河文化末期玉虎长11.7厘米

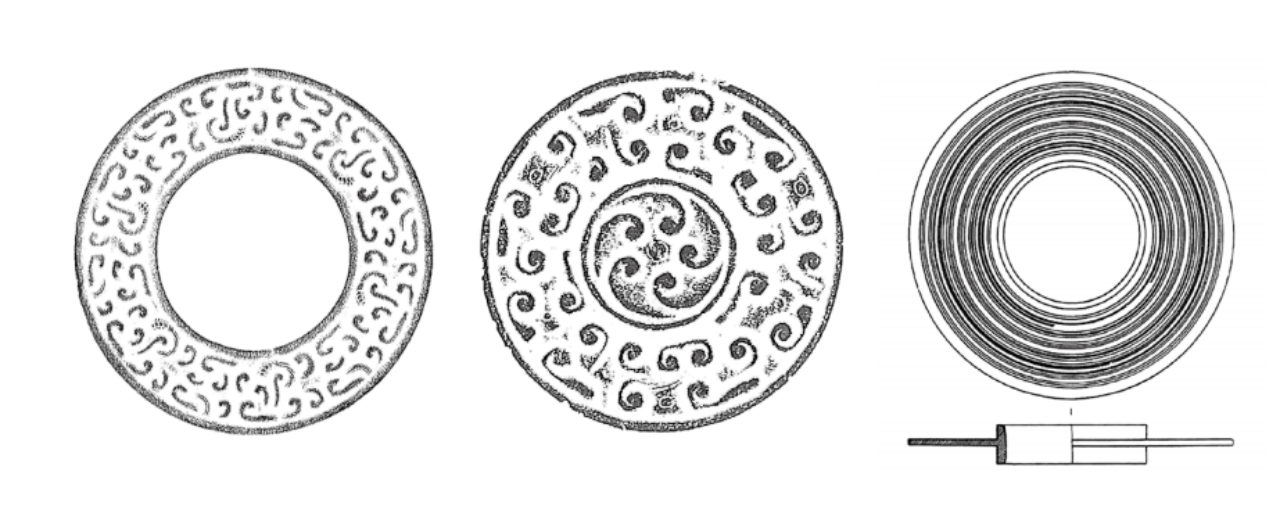

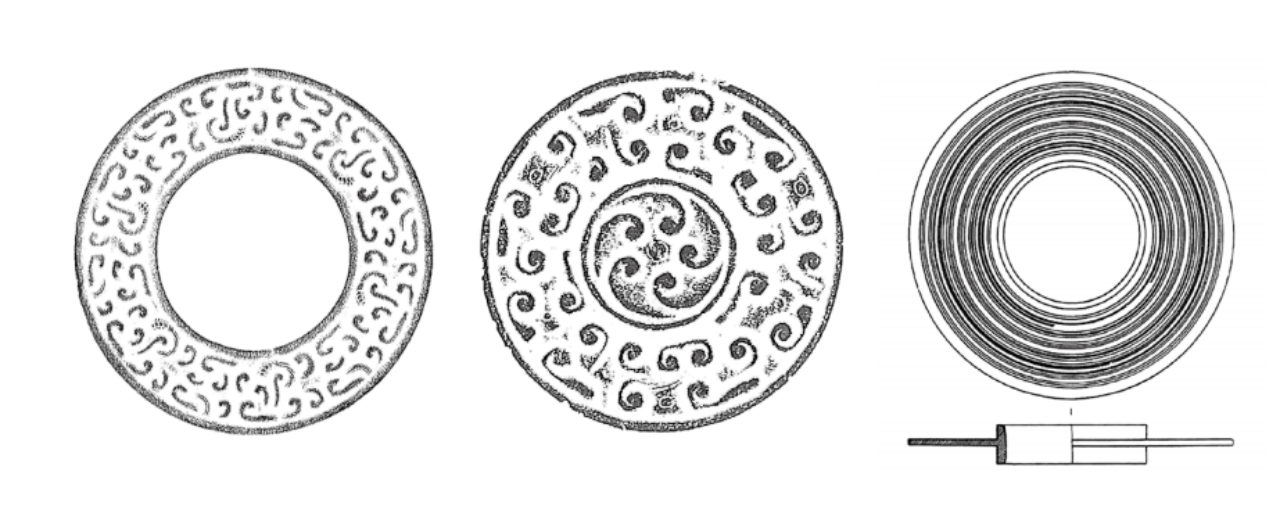

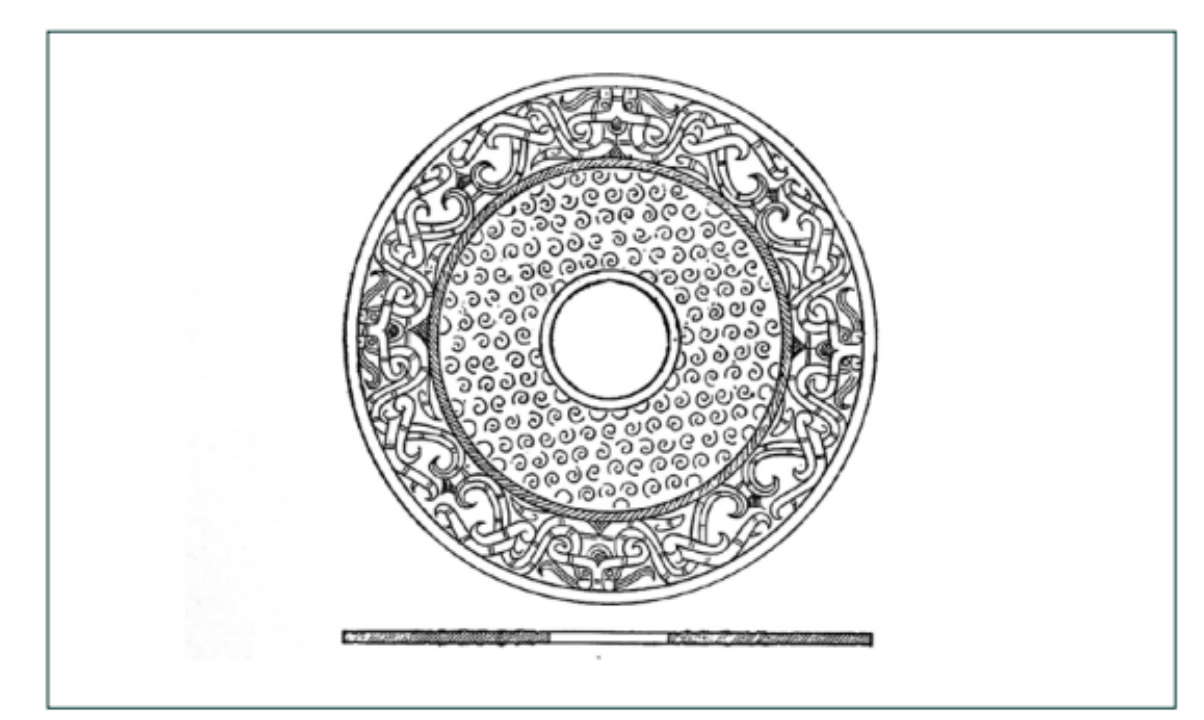

西汉中早期双身合首琥龙纹璧满城刘胜墓出土

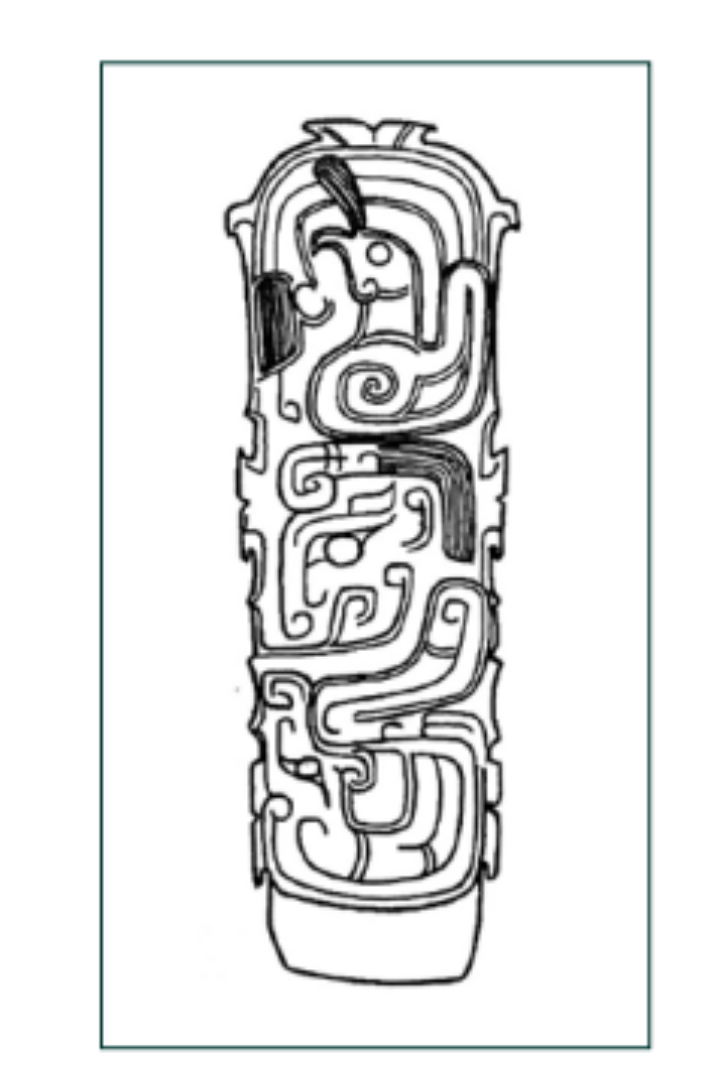

西周中期柄形器张家坡出土

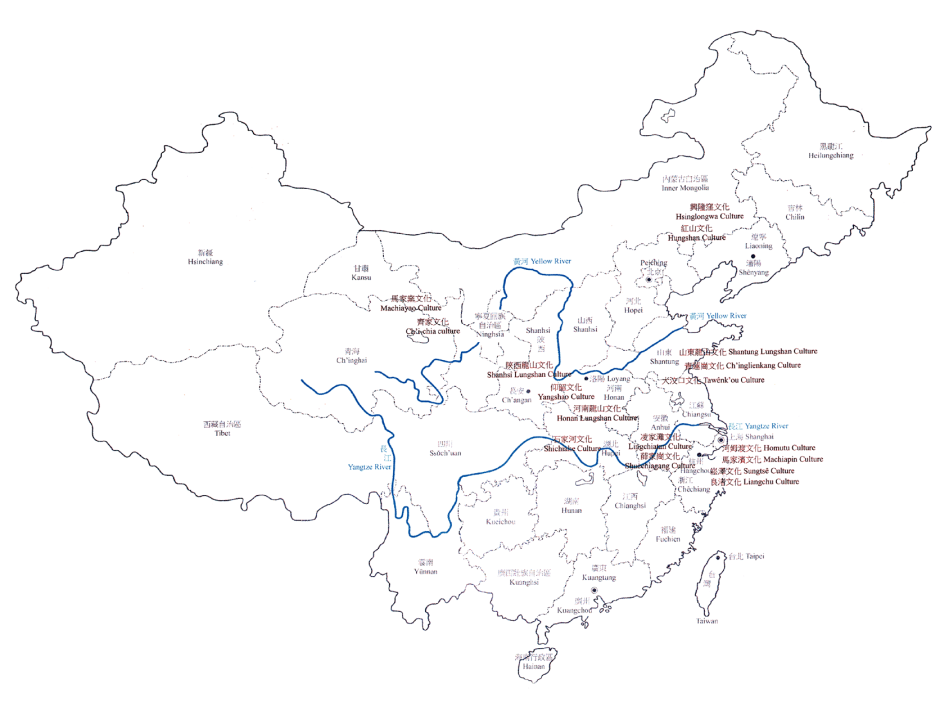

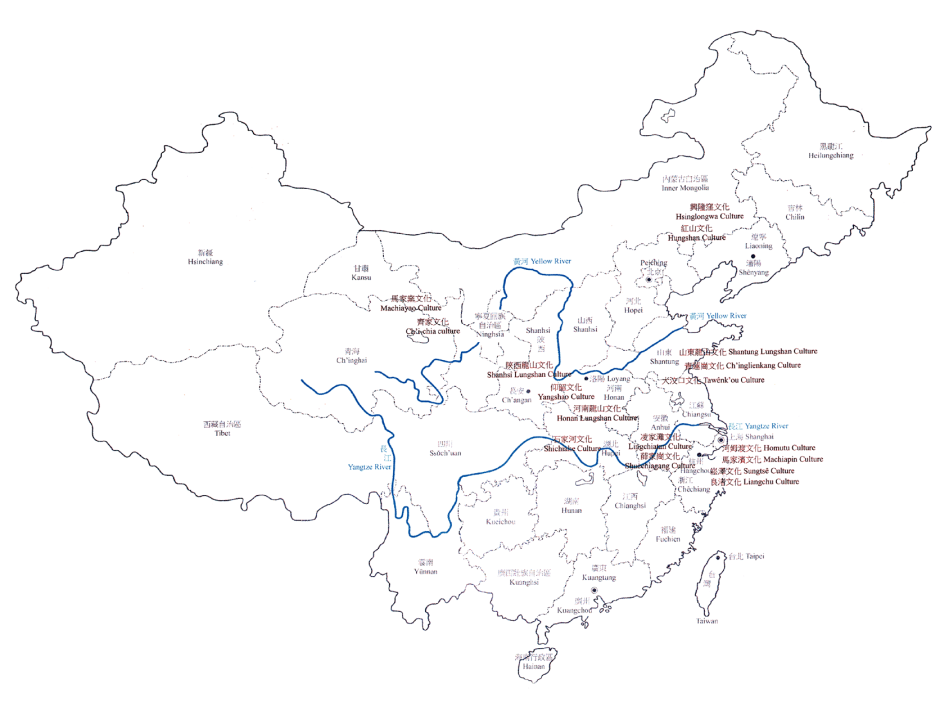

中国新石器时代主要文化分布图:

扫描二维码分享到手机

![]()

+关注

文|欧阳涤修

古玉是东方中国文化独有的借助特殊材质来「表达」的一种艺术存在。据说每个中国人心中都藏有一件代表「神灵护佑」或「精神追求」的玉器。「玉」这种东方独有的艺术在西方欧美国家眼中一直充满著神秘的色彩,欧美各大文化、艺术体系和各大搏物馆很早就对这些东方玉器充满著渴求和探索。上世纪初二十至五十年代开始西方欧美国家刮起了尊崇东方文明的疯狂热潮。(在欧美上层精英教育机构纳藏的东方玉器等文化符号如哈佛大学艺术馆等等,各大艺术收藏家族如洛克菲勒基金会、赛克勒博士、琼肯等等,在欧美各大搏物馆纳藏的东方艺术品可见。)台湾及世界华人圈上世纪五、六十年代至九十年代泛起了「崇古朔祖」的风潮,大量收藏中国古玉,(台北故宫为代表的各大馆藏、艺术机构、各大藏家家中可见。)日本及一些亚洲国家对中国文化一直推崇有加,各大搏物馆、艺术机构及藏家家中藏有大量的中国古玉器。

东方的中国玉文化渊源流长,据各大馆藏及文献资料己知的「玉文化」就有据今八千年以至万年以上。从「礼天地」到「复雕琢」、从「珠圆玉润」到「玉洁冰清」、从「言念君子,温其如玉」到「一片冰心在玉壶」,玉一直被东方的中国人重视、尊崇。

「玉」承载了深刻的历史文化内涵。「以玉事神」、「以玉载礼」、「以玉比德」、「以玉养性」就是爱玉、崇玉的写照。玉器发展历程中呈现出的「神圣化」「礼仪化」「道德化」「审美化」就是独具特色的「玉文化。」在中国物质文化种类繁多,例如:「青铜器、」「漆器」等为代表的物质文化都曾在中国历史的某些阶段兴盛,之后逐渐不再成为主流。只有「玉文化」是从出现一直到现在仍然鲜活存在的物质文化。「玉文化」是中国唯一没有间断过的物质文化,玉器发展史就是中国的民族文化艺术发展史。

人们对玉器的认识和应用经历了当初作为装饰品和工具出现,到新石器时代晚期演变为带有「神」内容的物品。至春秋战国时期被赋予「等级」「人格化」特征,至汉、六朝一直为上层社会阶层专属,唐、宋以后逐渐成为民间亦可使用的民俗艺术文化的延伸。季羡林先生曾说:「如果用一种物质来代表中国文化那就是玉!」这些遗存的玉器或精美或朴拙极具文化内涵,从中体现出它们对人类生活的影响。

「玉」的起源与石器分化同步。「新石器时代」早期,东方先人在磨制、钻孔、抛光等制作工艺上有了较大的发展,并有意识地选择「颜色、韧性、硬度」俱佳的美石加工。在实用和美观的基础上制作出了早期的玉器形态,质地坚硬的石料被打造成为「锛、凿、铲」之形状,作为工具为生产所用。色泽、质地上佳的石料被抛光打磨、穿孔、绳系供佩戴,逐渐演变成为饰物。到了新石器时代中晚期「玉」成为部落首领和神职人员身份的象征,同时又是举行祭祀仪式时沟通「神、天地之间」的神物。「以玉事神」是这一时期的特征。这些玉器都曾经作为人类通向「神灵」世界的「信物」而存在,构筑著先人的精神世界以及当时的伟大文明。商周时期玉器逐渐进入「礼仪」「王权」的时代,这个时期各种祭祀「自然神袛」「祖先神灵」的行为频繁。祭祀用具以青铜器、玉器、陶器等为多。例如在湖南宁乡黄村地区就大量出土了满贮各种玉器的青铜器等等。以玉比君子是当下广为流传的一种对玉器文化内涵的诠释。这种社会风气兴于春秋时期,当时由于礼崩乐坏,用于礼仪的玉器越来越少,玉器被东方儒家学者逐渐人格化。「君子比德如玉」,佩玉成了君子有德的象征,「君子无故玉不去身」「谦谦君子、温润如玉」这种社会风气至今仍然被东方社会风气推崇和传颂。玉器之美不光体现在其材质、纹饰、工艺、造型等方面,也体现在其文化内涵上。中国人爱玉如命揭示了物质文明如何影响人类的精神世界。

在时代变迁中玉器兼备了「神」「巫」「礼仪」「祭祀」「象征权力、等级」「德行、操守」「审美、情趣」「吉祥、祝福」等等。玉以物质形式作用于人类精神思想,从而形成了相容并蓄的文化内涵。在东方中国的「玉文化」得以源远流长。「临江之畔、璞石无光、经年磨砺、温润有方」。东方先人们不会想到他们脑海中对于美好事物的想像,他们手中那块最早用来打造工具的石头,会随著历史不断的被后人推演、打磨,并在万年磨砺中绽放出润泽后世的光华,成为东方文化最为重要的载体与精神。

在距今五千年前出现在环太湖流域的「良渚」文化中鸟的崇拜是非常突出的艺术表现主题,良诸人的部落标徽就是头戴羽冠的神人兽面纹。《山海经》记载:「汤谷上有抉木,一曰方至、一曰方出,皆载于鸟。」这是先人认为神鸟载日升日落,对鸟的崇拜等于是对太阳的崇拜。在浙江余杭反山、瑶山的两处良渚文化遗址中出土的玉器和骨器中「鸟」的形象都频繁出现。(参照杭州良诸文化搏物馆藏品)。无独有偶,在己知年代更为久远的一些北方赤峰「红山」文化玉器、石器中鸟的崇拜随处可见。(本书中红山玉枭就是其中之一范例)。红山、良渚两个均以玉文化著名的新石器时代文明,一南一北,共同体现了对鸟图腾崇拜的重要性。其它如「石家河」、「龙山」、「石卯」等史前文明的遗存中同样频繁出现鸟图腾形象,对神鸟的崇拜直至影响到后世的商、周、春秋、战汉(本书收录的商、周、春秋、战汉各时期中皆有玉枭、玉凤鸟典型样本。)在东方文化和中国文字中「玉」字是三横一竖成为「王」,「王」字加一点成了「玉」字。「王」字中间一横即寓意为人。人上敬奉于天,下立足于地,人生长于「天地之间」。而玉字中的一点显然是表示人所佩饰的玉。从最基本的文字就可以知道「玉」深深的根植于久远的东方中华文化及文明发展之中。

玉猪龙红山文化晚期约西元前3500年至3000年,此玉龙为红山文化主要题材,黄玉,带红沁。龙体卷曲优美,呈「C」字形,明显具备猪首的特征。整体光素,生动自然。背部对穿孔似供配戴之用。猪龙是史前先民所崇拜的图腾象征,神秘而素雅。具有很高的观赏研究价值,是所发现最早的史前文明重要玉器代表之一。

玉琮(新玉琮(新石器时代),闪石玉,黄褐色,质地细腻糯透,局部保留自然绺裂和风化皮层,整体受沁呈赭红色,色调斑斓古朴。扁方柱体,外方内圆,两端出环形矮射,中孔较大,孔壁磨制光滑。玉琮是中国古代用于祭祀的玉质筒状器物。

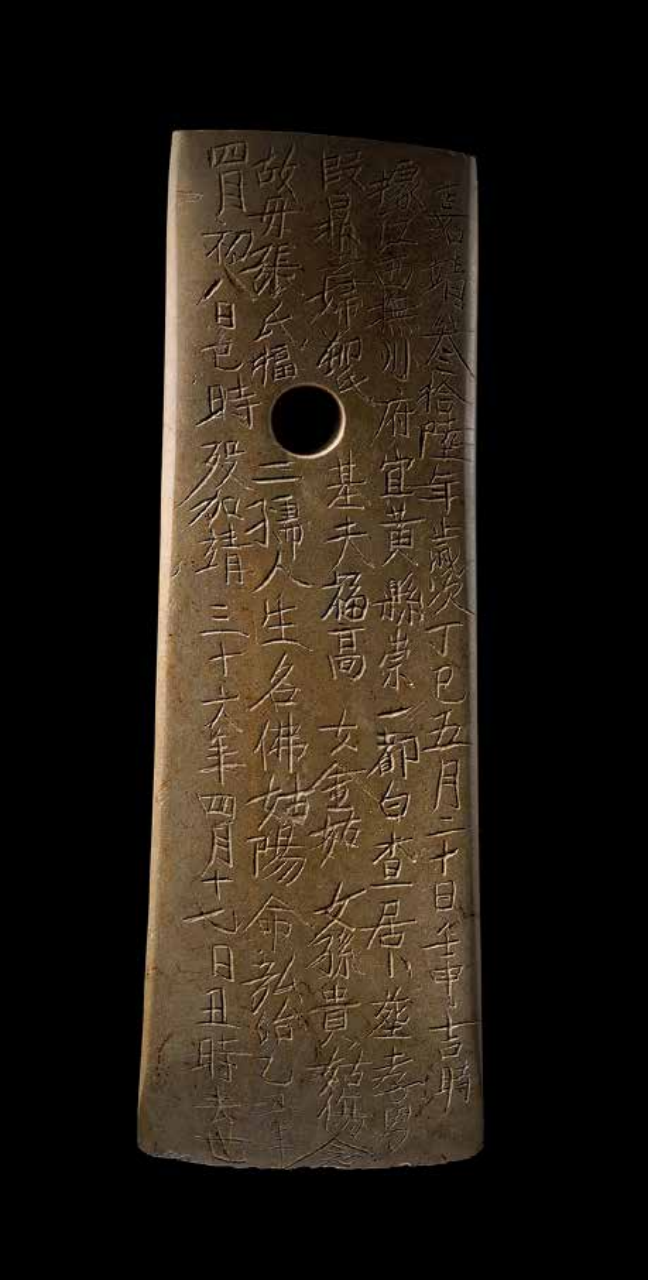

圭、细腻石质,尺寸较大,厚重,顶端对钻一孔,一端琢刃口。圭在史前时期先民作重要祭祀活动时使用的礼器。此圭在明代嘉庆年期被人所藏并正反两面刻长文墓志铭,体现了古人尊古崇古惜古,殊为特别。

玉环,石卯文化(2000-1600BC)(公元前2000年至1600年)

黄玉质,轻微红沁。玉环厚度均一,器型圆弧规整,包浆厚重,光洁明亮,古朴莹润,具大美之气。

玉兽面(商代),透闪石,局部受沁呈褐黄色,臣字眼,立耳,内饰卷云纹,口部简单两道阴线凸显獠牙状,有穿孔,整体器型的纹饰简约明快,寥寥数笔便交代了兽面的威严与神秘。

圆雕凤鸟(商代晚期),青黄玉质,温润饱满。「天命玄鸟、降而生商「。商周凤鸟在社会占有重要地位,当时玉器片雕居多,圆雕很少。此件玉器造型墩实肥厚,腹部有一牛鼻孔,尾部有一对穿孔,作卧状,昂首合翅,短尾,神韵十足,气质不凡。

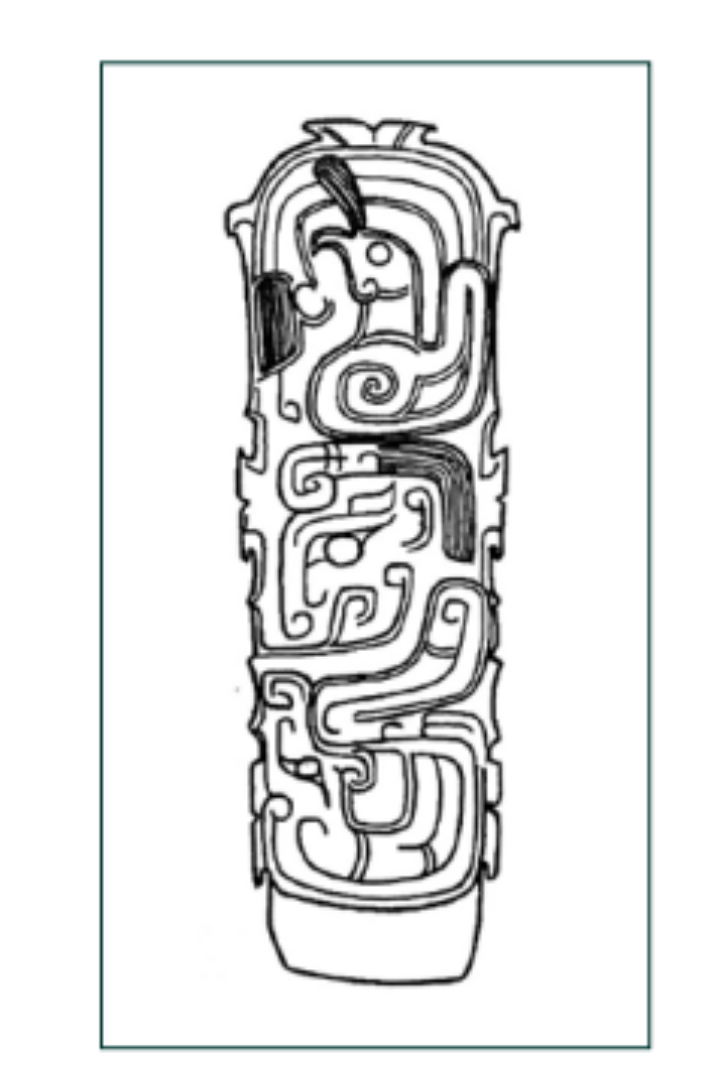

龙凤纹柄形器(西周)片状柄型器,青白玉质,局部受沁,莹润。双阴起阳雕龙凤合体纹饰。保留部分商代晚期制玉风格,同时期少见。

良渚文化雕有神组面饰的冠状器反山17号墓出土

后石家河文化末期玉虎长11.7厘米

西汉中早期双身合首琥龙纹璧满城刘胜墓出土

西周中期柄形器张家坡出土

中国新石器时代主要文化分布图: