文|上海 玩赏屋主人 成永义

「赏者不知何处去,汝瓷依旧笑春风」。这是在文物天地期刊2010年第一期刊登的一位记者采访我国汝瓷研究专家,北大叶喆民教授关于我国目前汝瓷研究、收藏、鉴赏现状时发出的感慨,无奈中透显出一丝悲凉,细思量影响和造成汝瓷研究、收藏、鉴赏这种状况的原因是复杂的,既有历史的因素也有现时的影响。

1.汝瓷在北宋不似当时其它名窑烧造区域那么广,不仅跨越省市而且影响到全国,并形成一个多具特色的大窑系。而汝瓷的烧造区域从目前所知,仅限于现汝州市和平顶山市辖区内熊耳山,伏牛山余脉,沿临汝、汝州市、郏县、宝丰、韩庄、鲁山诸地区成「J」状一条狭长型台地上,虽然山上有树木、玛瑙矿石和优质瓷土及水源,具备了良好的制瓷条件,然而由于受到了地形的限制,周边群山环顾,客观制约了汝瓷制作技术的外溢,故仅流传到了高丽(现朝鲜半岛),烧成了著名的高丽青瓷,其精品可与汝瓷相媲美。故汝瓷在北宋北方诸名窑中产量是最少的。

2018年5月,由赵青云老师编著的「汝窑新论」一书在北京举行了出版的新闻发布会,此书准备工作历经两年,在海内外藏家支持下,在约2000件藏品中经二次选审,选出了一百余件特征较明显的藏品给于分类,将汝窑各大窑作一个窑系来研究,这无疑是对汝窑研究的一大突破和进步。2019年8月在台北北宋青瓷国际论坛上,此书的介绍和交流也获得了海内外藏家的积极反响,我相信随著人们对中国文化热爱的热情持续升高,汝瓷的研究将会不断有新的成果出现。

2.汝瓷与北宋各大名窑相比较,烧造年限也非常短,1987年汝窑遗址发现以前,陈万里先生在「汝窑之我见」一文中,根据北宋人徐竞「宣和奉使高丽图经」的成书时间和书中有「汝州新窑口」一语推断:汝州烧制宫廷用瓷的时间在宋哲宗元祐元年(1086年)至宋徽宗崇宁五年(1106年)的二十年间。1987年汝窑遗址在河南宝丰清凉寺发现以后,叶喆民先生依据文献记载的宝丰及大营镇历史沿革,认为汝瓷的鼎盛期大体可推测为宋元祐元年(1086年)到宣和末年(1125年),即宋哲宗、宋徽宗时期。也就是说汝瓷的发展鼎盛期大约四十年左右。成熟的汝瓷烧制工艺复杂,从文献中可看到汝瓷遗址上碎瓷片堆积如山,从中也反显出汝瓷的烧成比例也是不高的,加之烧造的时间又不长,宫廷用瓷挑选严格,且又烧烧停停,以至于汝瓷不仅产量有限,精品更是少之又少。千余年来由于历史的沿革,天灾人祸,在南宋时已「近尤难得」,「珍若拱璧」的汝瓷精品,至今更是成为海内外收藏家及汝瓷爱好者们望而不可及,梦寐以求的稀世之珍了。

3.古人对汝瓷的认知,在一些文献记载中的文字,常被不同的解读,现时在一些实物和瓷片的认知赏析中,一些特征往往不明显,朦朦胧胧的不知所云。例:以下一些特征。

(1)论「寥若星辰」——见《汝窑聚珍》,

(2)「汁水莹厚,如堆脂然」——见《遵生八盏》,

(3)「梨皮蟹爪,芝麻花」——见《遵生八盏》,

(4)「底有芝麻花细小挣钉,当时珍尚」——见《辍耕录》,

(5)「有棕眼,隐若蟹爪纹」——见《饮流斋说瓷》,

(6)「具有美玉般的艺术风韵」,「汁水莹泽,含水欲滴,釉为膏脂之溶而不流,其釉厚则声如磬,明亮而不刺目」——见《民间汝瓷珍藏》。

在我多年的学习研究过程中,以直观釉质而言,汝瓷的釉质大致可分为三种类型:失透状的乳浊釉,半透状的脂玉釉,透明状的玻璃釉。这除了各窑的配方略有差异外,主要是由于在冷却过程中时间的快慢、长短的不同,而产生的析晶现象所造成的。

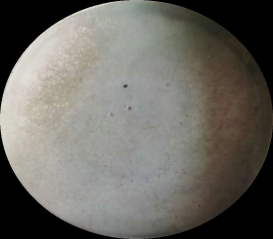

(图一)乳浊釉:卵青釉浅腹圆盘。垫烧,底足周边有较多的棕眼。(海归)

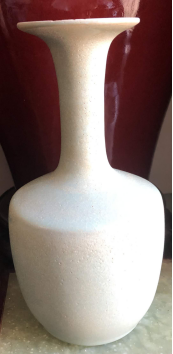

(图二)乳浊釉:天青釉折肩盘口瓶。瓶身布满不少的「针眼」。

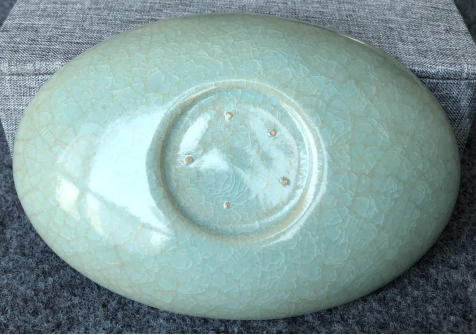

(图三)脂玉釉:天青釉茶托。此茶托海外回归,天青釉略偏绿釉,色莹润,釉面开冰裂纹,部分是鱼鳞片状,胎骨较松,手敲击声木讷,圈足三横支钉支烧,系清凉寺产品。

(图四)脂玉釉:天青釉三足洗。三足洗器型规正,釉面匀净,釉色天青偏蓝,开碎片纹,外口沿修浅唇口状,并上一层黑色护胎釉的装饰,底三点小米粒状支钉痕支烧。

(图五)玻璃釉:此圆洗底有五颗支烧挣钉痕,釉质玻化,釉薄处可见胎体,在冰裂纹下仿佛蓄有一汪清水,洗内底积一圈似青玉般厚釉,虽如溶脂但不呈泪状向低洼处流淌,部分为铁线纹,胎体坚致,手击音清朗。

(图六)玻璃釉:此撇口碗釉色豆青偏黄,碗口修胚工艺精湛,釉厚如堆脂粘溶于碗上中部,有死泡和针眼,胎体较松,灰白胎,手敲击声木讷。

关于古文献中对于汝瓷特征的种种描述,我的理解是:

(一)关于釉下气泡「寥若晨星」之说,叶喆民先生在《汝窑聚珍》一书中这么论述:「另一釉质特点是典型汝窑的釉中气泡稀疏有如晨星,一般寥寥无几,(用几十倍以上放大镜即可看到,多浮在上层且较为明亮,若倍数过高则见气泡大小纷呈混淆一片,反而不易辨识)。因而借用「寥若晨星」成语以便记忆。」我观察所谓气泡「寥若晨星」,是指一种呈乳浊釉状的汝瓷,这种汝瓷釉面失透,目视不见气泡,然而在高倍数放大镜下可见在一些晶体间稀落地散布著一些较小但十分闪亮的气泡,就像晨暮时幽蓝的天空中晶晶闪亮的小星辰一样,叶喆民先生的论述,在一些脂玉釉的汝瓷中有较多的反映。

(二)「釉水莹厚,成堆脂然」。此类现象在三类釉质中均有不同程度的呈现,一般积釉都出现在器物口部内外沿的上中部,形成一道釉圈,例「图七」。

或在内壁根部积釉厚如膏脂,色为青玉般的釉圈,如「图五」,「图六」。但有一点是汝瓷独有的,虽釉厚如堆脂,往往溶成斑块状或条状,但不出现泪痕线向低处流淌,正所谓「溶而不流」,这是汝瓷釉面所具备的独特的特征。

(三)「底有芝麻花细小挣钉」。这是指在汝瓷中除垫烧外的一种特殊的全釉裹足,用挣钉支器底烧制的技术,在实物观察中其支钉有芝麻形、圆形、椭圆形、小长方形、半圆形等,也有少数在圈足上条状钉支烧的。从支钉从大到小,从粗糙到精致,表明了烧造技术的进步,也有极少的精品,其支烧的芝麻钉极小而精致,这种技术非常有可能是历史上尚未揭开的「汴京官窑」的产品,目前还无法证实。

(图八、图九)天青釉椭圆形洗及洗底。此洗无论从形制、大小、深度、釉色、工艺线条均系上佳之作,有很高的审美度,釉色天青,莹光熠熠,开冰裂纹,部分鱼鳞状,边有小磕,内底印花模糊,细观似水波游鱼纹,底有五点极其精致细小的芝麻支钉烧痕,此洗居悉开封地区获得,当地称为汴京官窑,是否系汴京官窑生产的汝瓷,现无法证实,但仍不失为一件精品之作。

(四)「梨皮,蟹爪,芝麻花」。是指釉面由于汝瓷一般施釉较厚,在1200度温度烧制过程中,釉溶化,沸腾,一部分胎体中尚未完全干透的湿气,以气泡的形态冲破釉层后又被溶釉流入填补,反复之下形成较大的下凹状的「桔眼」和较小的「棕眼」。而有些更小的气泡冲破釉层后,由于开炉降温的缘故,釉在破孔边就凝结了而形成一个个小孔洞谓之「针眼」。由于积釉厚,又有「桔眼」、「棕眼」,手抚不太平整,一只只小针眼像小黑点散布其釉面上,就像北方莱阳梨外皮似的。有的全器,有的半面呈梨皮,这是由于窑温变化及放置位置不同所形成的。但在玻璃釉汝瓷中较少出现此种现象。

(五)「有棕眼,隐若蟹爪纹」。有的书上写「有棕眼隐若蟹爪纹」,有的藏家理解为在棕眼里隐藏著一条蟹爪纹,但在高倍放大镜下找来找去,终未见踪迹,曾困惑我很长一段时期,后经翻阅多种文献和参考书发觉有的写「有棕眼,隐若蟹爪纹」,有的写成「有棕眼隐若蟹爪纹」,漏了一个「逗号」,我突然醒悟,原来有的人在著文时抄来抄去漏掉了一个标点符号,以至误导了不少收藏爱好者,正确的应是「有棕眼,隐若蟹爪纹」。何为蟹爪纹?「蟹爪」是指汝瓷在烧制的过程中,由于胎釉收缩差异及降温的变化,在釉面形成各种形态的开片,其中「蟹爪」纹是汝瓷重要的特征之一。

何为蟹爪纹?在我接触的藏家中多有说法:

1、曰:「蟹爪」纹就是蟹在泥土上爬过所留下的爪痕。我为此特意仔细地观察了蟹在泥地爬过的痕迹,是五支爪顶端的尖弯钩斜插入泥中,其用力爬行时向侧后方划出一短线,这在汝瓷的开片中是没有这种形态的,这是受到了宋钧瓷「蚯蚓走泥纹」的影响而推测来的。

2、我曾见一文章曰:「在开片纹上出现蟹爪上金毛的即是蟹爪纹」,我细阅照片,在纹线交叉处一堆土黄色带白的结晶物,并沿著纹线成条状下引一段距离,在两旁有针柱状白色晶体,这表明此物系在堿性土中埋藏多年的出土之物,其针柱状结晶体是一种堿盐晶体,不能因带有一些黄土色而疑似蟹爪上的金毛,即认为此纹即是蟹爪纹,这是一种臆想。

3、在一些影响很大的电视鉴宝栏目上,有些专家关于蟹爪纹的认知也是模模糊糊的:「大开片为蟹爪纹,小开片为芝麻片」。大到什么程度为蟹爪纹,小到什么程度为芝麻片?云里雾里也误导了不少古陶瓷爱好者。我个人认为在大开片纹中有一些折角大于90°,成「乁」状似蟹爪形,由于汝瓷多次上釉及收缩程度的差异,往往成斜状开片,而在光线下泛银白色,尤以弧形的纹线为甚,这即谓「蟹爪纹」。

古文献中曰:「隐若蟹爪纹」。其「隐若」我理解为时隐时现的意思,特别是在玻璃釉的汝瓷中,其纹片会随著方向和光线而变化,时隐时现的现象更为明显。

4.「芝麻花」。我在农村劳动时曾见过芝麻的干枝,其芝麻花在枝上成塔状一层一层的,每层芝麻花又一片一片的重叠在一起。宋代正进入农耕文明时期,因而往往用日常所见的作物来形容,即开片有重重叠叠的视觉感,而现代人对芝麻花的说法已少见使用,而代之以鱼鳞片、梅花片或云母片来表示,即此意也。见「图十、图十一」。

以上仅是我对汝瓷釉质及片纹的一些肤浅的认识,至于釉色,由于配料、烧制温差及降温时差等一些因素,因而有天青、粉青、天蓝、豆青、灰青、茶叶末诸色,但总离不开天青这基本色调。

其胎质有浅灰、灰白、灰色、灰黑、土黄、粉白、白色等,也有一些较少出现的浅粉红色的胎骨,古人谓之为「铜骨」,因含有金属成分,胎质坚致,这应在宋徽宗崇宁后期(1107年至1112年),大观年间出现的配方,即是古文献上「铜骨大观」称谓的由来。

我是个宋瓷爱好者,对宋瓷情有独钟。由于是业余的就有先天的缺憾,专业知识贫乏。真品,特别是顶级宋瓷上手的少,有坐井观天之感。我们爱宋瓷,欣赏汝瓷,精品宋瓷有一共同点,它们没有具体的纹饰,也没有华丽的造型,十分简洁,然而汝瓷中所显现的「淡泊宁静」,「崇尚自然」色彩的美学追求,蕴含的「静归依旧」、「返璞归真」的哲学思想,追求青玉般的质感,这种简洁美学的高度是现代人所难以企及的。

欣赏宋瓷,欣赏汝瓷,不是为了停留在过去,而是为了在连接古今的色彩与质感里,寻找人们在现代社会中常常丢失的东西,那是一种单纯的爱美之心,或者一种人与自然之间天然存在的精神性的联系,这也许就是汝瓷爱好者们所追求的境界,我以上的一些认识也许有偏误,只基于与汝瓷爱好者的一种交流而已。

在当前我国汹涌澎湃的收藏大潮中,收藏和欣赏汝瓷的人们虽凤毛麟角,但他们都似山涧中涓涓流淌的小溪,永远与山河共存。

最后我将本文中开头两句感言略作修改,作为结束语吧!

「赏者溪流不尽处,汝瓷永远笑春风。」

https://res.youuu.com/zjres/2024/2/2/9ZNhqZTDV2EgKJ1pIM5AzBYLROnXOojTBds.jpg

扫描二维码分享到手机