文|本刊记者 魏东升 庄蕾

故宫,建成于1420年,距今已有六百余年历史。作为故宫世界文化遗产的保护管理机构,故宫博物院在新时代肩负著继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明的新的文化使命。近年来,在加大文化遗产保护方面,故宫博物院做了哪些工作?如何推动中华优秀传统文化走出去?与香港在文博领域进行了哪些交流合作?围绕以上诸多问题,本刊记者赴故宫博物院专访了王旭东院长。

贯彻新时代文物工作方针

加大文化遗产保护力度

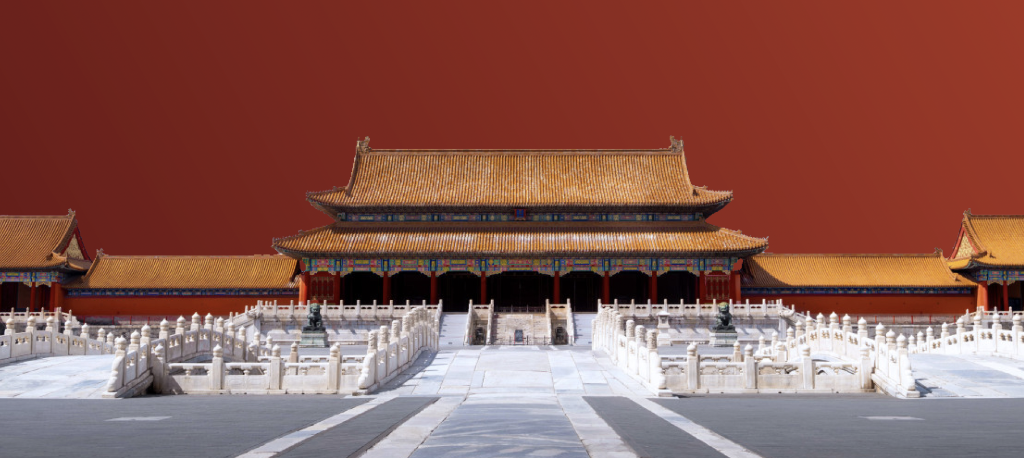

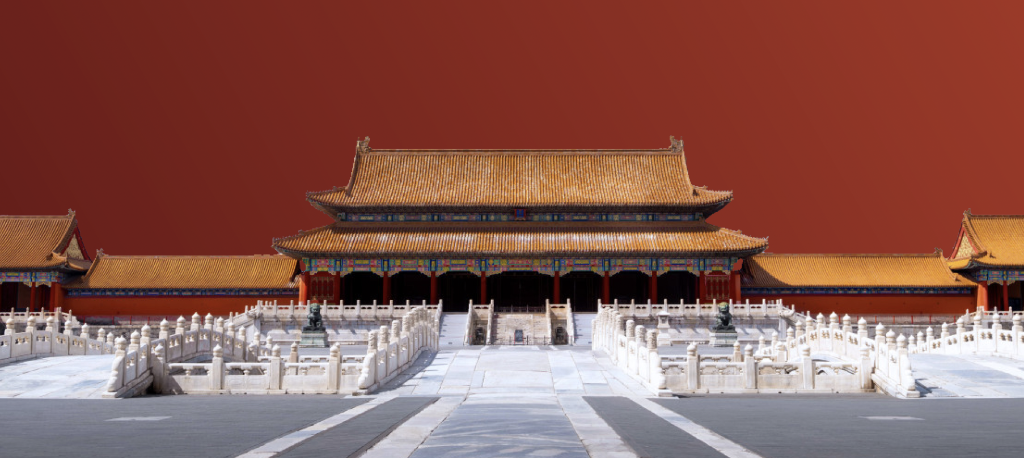

提起故宫,王旭东十分自豪:“故宫文化遗产是中华五千多年文明的承载者,是中华优秀传统文化的汇聚地,也是多元文化交流融合的历史见证。占地106公顷的古建筑群和186万余件文化瑰宝,向全世界彰显了中国古代劳动人民的智慧创造。其独特的物质文化遗存,充分显示出中华文明的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性这五大突出特性。”

党的二十大报告提出,要加大文物和文化遗产保护力度。作为世界罕有的文化宝库的守护者,故宫博物院的文物保护对传承中华优秀传统文化有重要意义。王旭东介绍,过去对亟需保护文物主要是抢救性保护。2002年开始的“故宫古建筑整体维修保护工程”,通过对十余个古建筑区域的修缮,有效保护了这座世界上现存规模最大、保存最完整的木结构古代宫殿建筑群。2013年获国务院批准立项的“平安故宫”工程,通过多年来持续提升故宫博物院的文化遗产保护、展示传播和观众服务能力,推动对故宫的完整保护和故宫博物院的可持续发展。

目前,对故宫世界文化遗产的保护已经从以抢救为主的被动式保护转向以预防为主的主动式保护新阶段。2021年,国务院办公厅印发《“十四五”文物保护和科技创新规划》,针对文物古迹的保护提出了一系列任务要求。2022年9月,《故宫博物院“十四五”不可移动文物保护专项规划》制定完成,加强故宫历史文化挖掘、阐释展示、学术交流、育人作用。近年来,故宫坚持守正创新,稳步推进平安故宫、学术故宫、数字故宫和活力故宫“四个故宫”建设,肩负起真实完整地保护并负责任地传承弘扬中华优秀传统文化的使命,努力将故宫博物院建设成为国际一流的博物馆、世界文化遗产保护的典范、文化和旅游融合的引领者、文明交流互鉴的中华文化会客厅,为建设中华民族现代文明提供强大的精神力量。

阐释故宫文化遗产价值

激发优秀传统文化活力

如何在加强对故宫文物和文化遗产保护力度的基础上,深入挖掘和阐释文物资源的历史价值、文化价值、审美价值、科技价值和时代价值,推进对传统文化的创造性转化和创新性发展?王旭东谈到,“在保护好文化遗产的同时,我们以学术立院理念为核心开展多学科交叉融合的学术研究,让故宫文化遗产的突出普遍价值得到完整阐释;以数字科技为支撑,形成线上线下融合互动、全方位立体覆盖的数字化文化服务供给体系;以激发优秀传统文化活力为根本,充分挖掘文物蕴含的中华优秀传统文化精髓,焕发时代光彩”。

王旭东介绍,作为中华优秀传统文化的忠实守护者和传承者,故宫博物院坚持新时代文物工作方针,充分运用中华文明研究成果,讲好中华文明故事,为建设中华民族现代文明注入更多“源头活水”。

2022年以来,故宫博物院连续两年获得国家社科基金重大项目立项,以学术力量挖掘文物价值资源;通过“故宫博物院”抖音号等优秀内容平台,以动画、科普图文、短视频等形式,生动阐释并多维度为公众呈现真实、准确、直观的故宫及其蕴含的深厚历史。文物修复类纪录片《我在故宫修文物》、大型诗画创意节目《诗画中国》等文化项目,赋予中华优秀传统文化新的表现形式和时代内涵。面向青少年开展的“故宫小书包”“孩子,圆你故宫梦”等特色公益活动,教育引导广大群众特别是青少年认识中华文明的灿烂成就,更好构筑中国精神、中国价值、中国力量。

突破博物馆时空限制

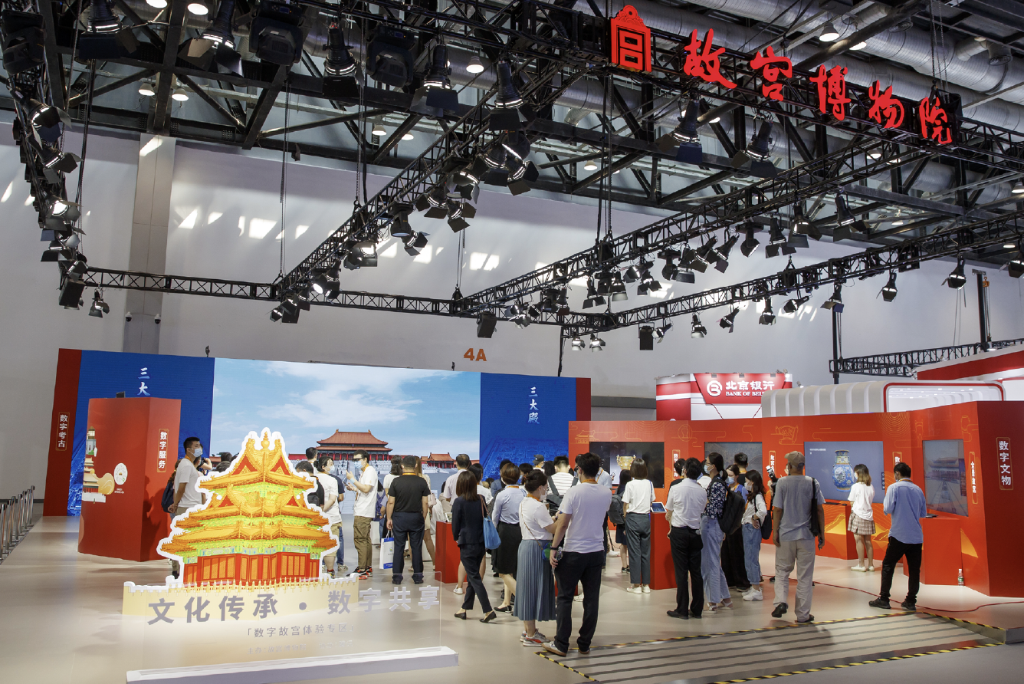

分享“数字故宫”保护成果

为使更多观众感受到以故宫为代表的中华优秀传统文化魅力精髓,近年来,故宫博物院以“数字故宫”建设为依托,接续开展文物基础影像采集,建设文物数字资源库,持续向公众发布高清文物影像、提供虚拟数字展览。王旭东介绍,目前故宫博物院已拥有全部186万余件/套院藏文物的文物信息资源和93万件/套文物影像,实现了故宫文物藏品所有25大类和全部251个小类文物基础影像拍摄标准全覆盖,并精选超10万件文物的生动形象和身份信息通过“数字文物库”呈现给社会公众,实现文物数字化保护成果的开放共享。

他提到,“故宫博物院已经完成了93万件馆藏文物的数字化,而这只是故宫在册文物数量的一半。从2020年开始我们以每年6万至8万件文物的基础影像采集,加速实现文物数字影像的长期保存,把故宫大量的、丰富的、不可再生的实体文物转化成数字资源”。利用数字化手段推出的“全景故宫”线上展示小程序等,带领观众“云游故宫”“云看展览”,更让观众体验“有温度”、展览传播“有广度”,让故宫文物承载的多元文化价值插上数字科技的翅膀,走进千家万户。

“文博热”是文化自信增强的体现

国家文物局全国博物馆黄金周观众最新数据统计显示,从2023年9月29日至10月6日,全国博物馆接待观众总量达6,600万人次,其中故宫博物院位列参观人数最多十家博物馆榜首,近十年来,故宫博物院年度接待观众量翻倍增长,人民群众对精神文化的需求呈现增长和多样化态势,平衡好文物古建保护与观众参观需求的关系是当前必要的课题。

王旭东认为,“文博热”是时代的产物,也是我们文化自信和民族自豪感的体现。这一现象既源于人民群众对高品质精神文化产品的需求日益旺盛,也得益于博物馆展示传播水平和管理服务意识的不断提升。

“‘文博热’不是一时的热度,而是公众对文博领域的持续关注,和对中华优秀传统文化的持续热爱。我们用心举办‘立体化’展览,多手段优化观众观展体验,并实施‘博物馆+’战略,积极与传媒、演艺、科技等领域机构开展跨界合作,通过文创产品、影视剧目、出版物等多种方式,提高精神文化产品的供给能力,以增强人民精神力量为著力点,满足人民文化需求。”他特别提到,“文创产品是‘文博热’的重要构成部分,真正意义上的文创不能背离价值,需要提炼展示中华文明的精神标识、守正创新,通过文化创意传承弘扬中华优秀传统文化。例如面向更多年龄层观众,故宫博物院与中国东方演艺集团、人民网联合推出以《千里江山图》为创作背景的舞蹈诗剧《只此青绿》,引领今天的观众回望千年前古人对世界、对社会的美好追求,从中华优秀传统文化中汲取智慧和精神力量,创造我们今天的美好生活。2022年,故宫博物院出品首部儿童音乐剧《甪端》,不仅神兽形象登上了2023年央视春节联欢晚会的舞台,更在元宵节期间,连续三天在中国国家大剧院舞台上演,随后开启全国巡演,真正让文物‘活’了起来,做到了‘以文化人’和‘以美育人’,对儿童美育教育以及中华优秀传统文化的传承意义深远”。

“参观博物馆已经成为人民美好生活的一部分。这要求我们应进一步激发中华优秀传统文化的时代活力,将中国古代劳动人民的智慧创造展现给社会大众,拓展公众教育与传播平台,让文化资源更广泛地惠及广大观众,与人民共享发展成果。”王旭东介绍,为在妥善保护文化遗产的同时满足广大民众的文化需求,故宫博物院努力扩大开放,举办不同主题的观众喜闻乐见的展览,让更多深藏不露的文物藏品以更加富有创意的方式与公众见面。同时不断创新观众服务方式,避免观众长时间排队等候,以精细化的管理措施,保证观众的参观质量。为支持博物馆事业的发展、广泛弘扬文物蕴含的多元文化价值,近5年来,故宫博物院克服疫情困难,先后组织赴境内文博机构举办或参与展览121个,展出文物数以千计,还分别在新疆、内蒙古、福建的博物馆设立故宫厅或专题馆。

为共同维护故宫良好的参观秩序,确保故宫古建、文物和观众安全,2023年暑期前夕,故宫博物院制定发布了《故宫博物院参观须知》《禁止携带物品目录》。“故宫博物院的每日参观接待量为4万人,为给广大观众提供更为舒适的参观体验,我们在2023年11月开始实施分时段预约参观,疏解客流高峰压力。按照国家‘十四五’规划,未来故宫北院的建成,将解决大量珍贵可移动文物的修复保管和展示利用问题,与故宫博物院本院形成优势互补,延伸和强化故宫博物院文化传承和传播职能,为广大观众提供更加优质的参观服务和文化体验。”

香港故宫馆:

展现中华优秀传统文化的窗口

自2022年6月22日香港故宫文化博物馆建成开幕以来,已吸引超164万人次中外游客参观,创造了自1925年以来故宫博物院规模最大、级别最高的文物出境展览,共计900多件故宫博物院藏珍贵文物到香港展出。京港两地“故宫人”都开展了哪些合作?在未来的合作交流方面还有哪些规划?

王旭东认为,香港故宫文化博物馆是故宫博物院与香港共同打造的面向国际展现中华优秀传统文化的窗口,也是促进文明交流互鉴的重要平台和渠道,其落成是京港两地各部门携手努力的成果,凝聚了两地团队多年的心血。“能够有幸参与香港故宫文化博物馆的建设、落成和最终呈现给社会的全过程,让它以文化助力香港的未来发展,我们倍感自豪。希望借助这样的合作契机,把故宫珍宝和故宫所承载的中华优秀传统文化带给香港民众,同时搭建起中华文明与世界多元文明交流对话的桥梁。”“2022年夏天,由两地联手推出的开幕系列活动,以及开馆7大展览得到了香港民众的喜爱,开馆首周访客人数将近35,000人次。这是香港民众对我们双方合作成果的高度认可,也是国人民族自豪感和文化自信心的高度体现。可以说,这样良好的开端是两地‘故宫人’所乐见的,我们希望以展览创新把古代生活和现代生活结合起来,让文物‘活’起来,让境外观众也能有机会在香港领略到故宫珍宝和中华优秀传统文化的魅力,通过展览更多地加深香港民众对祖国文化的认同感和自信心。”

“文化是民族的根之所系,脉之所维。我们与香港地区长期保持著文物展览、学术交流、人员互访等多方面的文博领域友好合作,不断促进两地文化交流、民心相通,打开向世界弘扬中华优秀传统文化的对外窗口。”在香港回归祖国26周年前夕,位于故宫博物院内的“故宫文创香港空间”正式面向公众开放,香港特别行政区行政长官李家超特别为“故宫文创香港空间”录制了视频寄语,如今也在空间里展示播放。“故宫文创香港空间”是故宫博物院专为与香港交流互动成立的创新型合作平台,致力于展示香港魅力、弘扬中华优秀传统文化,搭建内地与香港之间互动的文化桥梁与平台,打造香港文创在故宫的“文创展厅”。2017年,由故宫博物院、香港民政及青年事务局、澳门文化局、广东省青年联合会共同主办“粤港澳青年故宫实习计划”,在此前举办的三届活动中,累计接待了126名粤港澳青年来院进行实习交流,希望青年学子在实习中了解故宫博物院所承载的中华优秀传统文化,感受中华民族的根和魂,涵养当代中国青年的精神气质。2023年12月8日,在香港特别行政区前行政长官林郑月娥女士的见证下,《故宫博物院、旭日慈善基金共同支持香港故宫文化博物馆文化传承工作的合作备忘录》由三方代表在故宫博物院签署。未来5年,香港故宫文化博物馆将在故宫博物院和旭日慈善基金的支持下,举办以深化文明互鉴、促进中外文化交流为主题的大型专题展览,开展以香港故宫馆旭日学人计划、香港与内地青年故宫实习计划、香港学生中华文化体验计划为主题的一系列文化交流活动,共同研发制作优质教育教学资源。

秉持开放共享理念

促进世界文明交流互鉴

习近平总书记指出,“博物馆是保护和传承人类文明的重要殿堂,是连接过去、现在、未来的桥梁,在促进世界文明交流互鉴方面具有特殊作用”。王旭东介绍,故宫博物院作为世界文化遗产地,肩负著保护并传承弘扬故宫所承载的中华优秀传统文化的历史使命,“2023年7月,我们上线了故宫博物院多语种网站,将原有的英文网站升级为英、法、俄、日、西5个语种,全面提升中华优秀传统文化的国际传播效能”。

王旭东继续介绍,文物展览一直是故宫博物院“走出去”活动中的传统重点项目,是境外观众了解中华民族灿烂悠久历史文化的最佳方式之一。近十年来,故宫博物院先后组织赴外及港澳台地区文物展览46次,参与境外合作机构及中国文物交流中心组织的文物展览15次,也积极引进来自亚洲、欧洲、美洲地区的18个文物展览,持续开展文明互鉴的交流合作。文物保护是故宫博物院推动中华文化走出去、促进民心相通文明互鉴的重要途径。秉承这一理念,故宫博物院大力搭建国际合作平台,让不同国家的文物保护力量在同一平台平等互动、相互分享,在共享中体现和传播中国的文物保护理念和担当。

近年来,故宫博物院致力于全方位搭建学术交流平台。2008年起,每年参与“利荣森纪念交流计划”,目前已入选此项目的故宫博物院学者12名,来院研习的优秀学者7名,为该项目资助的博物馆专才及艺术史研究学者提供参与博物馆实践与交流和机会。2016年,故宫博物院启动“太和.世界古代文明保护论坛”,为多元文明间的理解和对话搭建桥梁。2020年,故宫博物院牵头建设的中国-希腊文物保护技术“一带一路”联合实验室,则是国家科技部批准建设的国家对外科技合作创新最高级别平台,为搭建文物保护领域协同创新与交流互鉴的国际平台作出诸多有益尝试。2022年,在黄廷方慈善基金会的资助下,故宫博物院与北京故宫文物保护基金会共同启动了“太和学者”计划,搭建国际化、开放式、合作型的学术平台,培养具有国际视野的专家学者,在2023年迎来了首批太和学者的到访,并派出故宫博物院学者赴日本、意大利、加拿大、澳大利亚、越南和尼泊尔进行学术访问。通过持续地、深入地开展同世界各国的文化交流合作,在讲好中华文化故事的同时,学习他国文明的优秀成果,推动中华文明与各国文明美美与共、和合共生。

当前,故宫博物院正在国家标准化管理委员会、国家文物局的指导下,全力推进在国际标准化组织(ISO)申请成立文化遗产保护技术委员会的相关工作。国际标准的凝练与形成,以及相关国际工作平台的倡议与搭建,既是全球先进经验交流与互鉴的过程,也是故宫博物院秉持的开放共享理念与责任担当的国际传播过程。

(文中图片除署名外,均由故宫博物院供图,本文发布于《紫荆》杂志2024年1月号)

https://res.youuu.com/zjres/2024/1/2/mMQsIUAEGHAwxpE9HmOmzi2Pen868TEyqhv.png

扫描二维码分享到手机