文 洪洋 图 朱峰

简说中华扇子历史

扇子的种类繁多,列入国家级非物质文化遗产名录的制扇技艺有江苏苏州檀香扇浙江杭州王星记扇子、重庆荣昌折扇、四川自贡龚扇、广东新会葵扇、浙江湖州羽毛扇。 日本则有桧扇、蝙蝠扇。

华夏文明的宋朝以前称扇子,都指「团扇」,又称宫扇、纨扇,其型圆而有柄,代表著团圆友善、吉祥如意。王昌龄《长信怨》诗:「奉帚平明金殿开,暂将团扇共徘徊」。如此,团扇因其圆润的造型,更多为多愁善感的女性所钟爱。

折扇又名「撒扇」、「纸扇」、「繖扇」、「掐扇」、「折迭扇」、「折叠扇」、「聚头扇」、「聚骨扇」、「櫂子扇」、「旋风扇」、「紧头扇」。是一种用竹木或象牙做扇骨、韧纸或绫绢做扇面的能折叠的扇子;用时须撒开,成半规形,聚头散尾。折扇,初名腰扇,滥觞于汉末,曾是王公大人的宠物。晋代,腰扇又称为叠扇,已成为上流社会男女通用的驱暑器具。

折扇出现以来,因其爽直造型和开合之法,一直以来是皇家贵胄、文人雅士之钟爱,不仅可以提高格调,也可以文墨交流,还可以作为互赠之礼,增进感情,当然,最为直接的还是收纳自如,便捷取风以求凉爽。

宋代胡三省在《资治通鉴音注》中说:《南齐书.刘祥传》中「司徒褚彦回入朝,以腰扇遮日」的腰扇,「佩之于腰,今谓之折叠扇」。可见折叠扇在晋朝已经制造出来了。 折扇是人类文化和智慧的结晶,其中尤以「湘妃竹扇」最为考究贵气,是爱扇之人的必求之物。中国是世界上最大的折扇生产国和出口国,销往许多国家,「湘妃竹扇」更是其中上品。

明、清以来,扇子日益成为彰显主人文化修养和生活品味的必需品,品质高贵的扇子在一些场合成为精致礼品,尤以从事文化艺术者更对扇子情有独钟,扇子不仅再是一个扇风的物件,还作为道具被用于舞台表演。

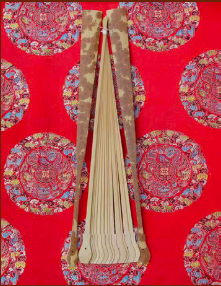

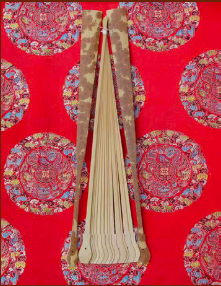

价格不菲的扇子作品

匠心独具 「扇」行天下

韩立冬1979年生于黑龙江省哈尔滨,现为中国工艺美术学会会员,这位年轻的制扇大师从小受就显露出动手制作的艺术天分,20多岁时接触折扇制作工艺,受其中的文化影响,并痴迷其中,多年遍访大师名家,2012年在苏式制扇大师徐义林先生的亲身指导下,从各类经典扇谱中汲取折扇制作技艺之古法,结合自己的天赋和勤奋,潜心研究,逐渐形成自己的制作技艺和风格,并以制「湘妃竹扇」而闻名京城。

湘妃竹又称「斑竹」,传说,舜帝的第二个妃子听闻舜帝去世,眼泪落在竹子上形成斑点,故名为「斑竹」,有诗赞曰:「斑竹一枝千滴泪,红霞万朵百重衣」。

韩立冬介绍:制扇技艺是集雕刻、绘画、书法、编结、装裱、髹漆等多种工艺为一体的综合性传统手工技艺,具有很高的艺术价值。其中折扇的扇骨以湘妃竹、棕竹、乌木为上,有的饰以竹刻并把中国传统吉祥图案融入造型之中。折扇形制中最经典最传统的样式为「方头直式」折扇,简洁、大方、端庄,整体线条流畅,制作非常考究。

韩立冬传播扇子文化

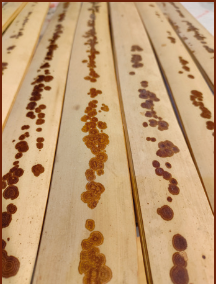

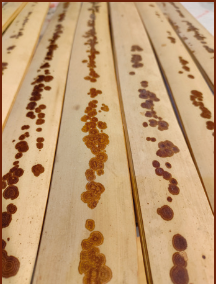

精美的湘妃竹片

制作扇子时,韩立冬对自己要求十分严格,在造型上力求创新。在用料上十分考究,精挑细选合适的材质,能用老料的从不用新料,他的作品坚韧挺拔,其特点是打磨细腻,造型新颖,具有强烈的个人风格。

韩立冬制作的「湘妃竹折扇」被评书大师刘兰芳先生收藏,作品还被公安大学教授王大伟、艺术家李金斗、马维福、刘洪沂、王玥波、方清平、刘惠、李立群、马文斌、淳一、杨子华、宋运成、于又川等众多社会各界知名人士收藏,其作品在北京和平门全聚德烤鸭店长期展览,「金玉元宝玉竹折扇」被京彩瓷博物馆收藏。

当今一众文化艺术界知名人士纷纷表示,韩立冬的作品不仅工艺古朴,沿袭了传统工艺的精髓,同时在细节上不拘泥、不守旧,给人耳目一新的感觉,其作品深受国内外机构和藏家喜爱,被誉为「新一代折扇领军人物」。

2013年,作为制扇工艺传人,韩立冬开始长期积极从事慈善事业,为首都医科大学附属密云医院、鼓楼养老院等机构长期授课,传播制扇技法,被北京社会工作与志愿服务促进会聘请为文化大使,并被授予志愿服务特别贡献奖。

曲艺界、演艺界名家马维福先生对韩立冬的评价是:韩立冬是传统文化技艺的承传人,是一位懂得珍惜华夏文化精品,并投身于厮的继承者,在他的身上我看到了我们优秀的非遗文化能够承袭给后世的希望。

作为传统文化和匠人心境坚定的承传者,制作了限量精品折扇的韩立冬更希望自己是一位「治扇」者,他向记者表示,希望对中国折扇制作技艺承袭、研究,奉献身心,更希望将扇子这个东方文化的代表之一,推广到世界各地,以展现其毋庸置疑的魅力。

马维福先生参观工作台

扫描二维码分享到手机

![]()

+关注

文 洪洋 图 朱峰

简说中华扇子历史

扇子的种类繁多,列入国家级非物质文化遗产名录的制扇技艺有江苏苏州檀香扇浙江杭州王星记扇子、重庆荣昌折扇、四川自贡龚扇、广东新会葵扇、浙江湖州羽毛扇。 日本则有桧扇、蝙蝠扇。

华夏文明的宋朝以前称扇子,都指「团扇」,又称宫扇、纨扇,其型圆而有柄,代表著团圆友善、吉祥如意。王昌龄《长信怨》诗:「奉帚平明金殿开,暂将团扇共徘徊」。如此,团扇因其圆润的造型,更多为多愁善感的女性所钟爱。

折扇又名「撒扇」、「纸扇」、「繖扇」、「掐扇」、「折迭扇」、「折叠扇」、「聚头扇」、「聚骨扇」、「櫂子扇」、「旋风扇」、「紧头扇」。是一种用竹木或象牙做扇骨、韧纸或绫绢做扇面的能折叠的扇子;用时须撒开,成半规形,聚头散尾。折扇,初名腰扇,滥觞于汉末,曾是王公大人的宠物。晋代,腰扇又称为叠扇,已成为上流社会男女通用的驱暑器具。

折扇出现以来,因其爽直造型和开合之法,一直以来是皇家贵胄、文人雅士之钟爱,不仅可以提高格调,也可以文墨交流,还可以作为互赠之礼,增进感情,当然,最为直接的还是收纳自如,便捷取风以求凉爽。

宋代胡三省在《资治通鉴音注》中说:《南齐书.刘祥传》中「司徒褚彦回入朝,以腰扇遮日」的腰扇,「佩之于腰,今谓之折叠扇」。可见折叠扇在晋朝已经制造出来了。 折扇是人类文化和智慧的结晶,其中尤以「湘妃竹扇」最为考究贵气,是爱扇之人的必求之物。中国是世界上最大的折扇生产国和出口国,销往许多国家,「湘妃竹扇」更是其中上品。

明、清以来,扇子日益成为彰显主人文化修养和生活品味的必需品,品质高贵的扇子在一些场合成为精致礼品,尤以从事文化艺术者更对扇子情有独钟,扇子不仅再是一个扇风的物件,还作为道具被用于舞台表演。

价格不菲的扇子作品

匠心独具 「扇」行天下

韩立冬1979年生于黑龙江省哈尔滨,现为中国工艺美术学会会员,这位年轻的制扇大师从小受就显露出动手制作的艺术天分,20多岁时接触折扇制作工艺,受其中的文化影响,并痴迷其中,多年遍访大师名家,2012年在苏式制扇大师徐义林先生的亲身指导下,从各类经典扇谱中汲取折扇制作技艺之古法,结合自己的天赋和勤奋,潜心研究,逐渐形成自己的制作技艺和风格,并以制「湘妃竹扇」而闻名京城。

湘妃竹又称「斑竹」,传说,舜帝的第二个妃子听闻舜帝去世,眼泪落在竹子上形成斑点,故名为「斑竹」,有诗赞曰:「斑竹一枝千滴泪,红霞万朵百重衣」。

韩立冬介绍:制扇技艺是集雕刻、绘画、书法、编结、装裱、髹漆等多种工艺为一体的综合性传统手工技艺,具有很高的艺术价值。其中折扇的扇骨以湘妃竹、棕竹、乌木为上,有的饰以竹刻并把中国传统吉祥图案融入造型之中。折扇形制中最经典最传统的样式为「方头直式」折扇,简洁、大方、端庄,整体线条流畅,制作非常考究。

韩立冬传播扇子文化

精美的湘妃竹片

制作扇子时,韩立冬对自己要求十分严格,在造型上力求创新。在用料上十分考究,精挑细选合适的材质,能用老料的从不用新料,他的作品坚韧挺拔,其特点是打磨细腻,造型新颖,具有强烈的个人风格。

韩立冬制作的「湘妃竹折扇」被评书大师刘兰芳先生收藏,作品还被公安大学教授王大伟、艺术家李金斗、马维福、刘洪沂、王玥波、方清平、刘惠、李立群、马文斌、淳一、杨子华、宋运成、于又川等众多社会各界知名人士收藏,其作品在北京和平门全聚德烤鸭店长期展览,「金玉元宝玉竹折扇」被京彩瓷博物馆收藏。

当今一众文化艺术界知名人士纷纷表示,韩立冬的作品不仅工艺古朴,沿袭了传统工艺的精髓,同时在细节上不拘泥、不守旧,给人耳目一新的感觉,其作品深受国内外机构和藏家喜爱,被誉为「新一代折扇领军人物」。

2013年,作为制扇工艺传人,韩立冬开始长期积极从事慈善事业,为首都医科大学附属密云医院、鼓楼养老院等机构长期授课,传播制扇技法,被北京社会工作与志愿服务促进会聘请为文化大使,并被授予志愿服务特别贡献奖。

曲艺界、演艺界名家马维福先生对韩立冬的评价是:韩立冬是传统文化技艺的承传人,是一位懂得珍惜华夏文化精品,并投身于厮的继承者,在他的身上我看到了我们优秀的非遗文化能够承袭给后世的希望。

作为传统文化和匠人心境坚定的承传者,制作了限量精品折扇的韩立冬更希望自己是一位「治扇」者,他向记者表示,希望对中国折扇制作技艺承袭、研究,奉献身心,更希望将扇子这个东方文化的代表之一,推广到世界各地,以展现其毋庸置疑的魅力。

马维福先生参观工作台