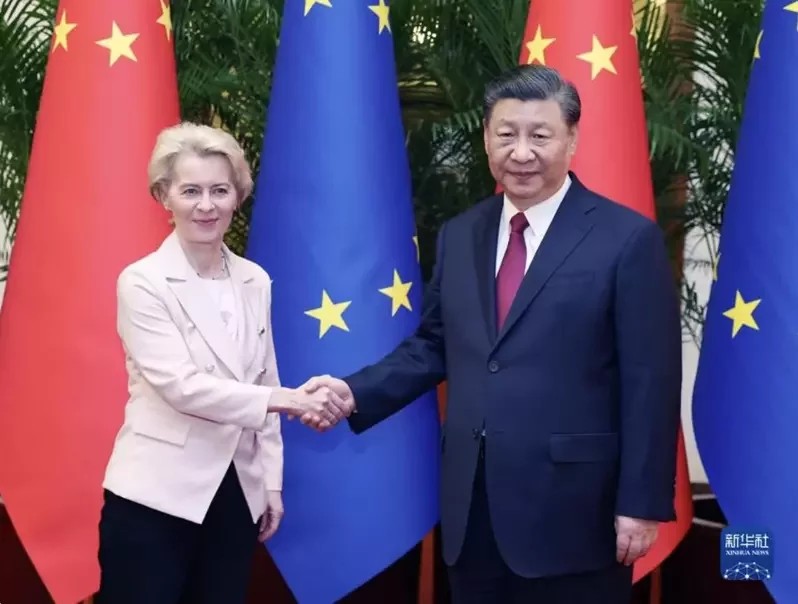

经中欧双方商定,第二十四次中国-欧盟领导人会晤将于12月7日在北京举行。据中国官方公布,中国国家主席习近平将会见欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩。中国国务院总理李强将同米歇尔和冯德莱恩共同主持会晤。

值得注意的是,这将是4年来首次举行的线下中欧领导人会晤,同时又正逢中欧建立全面战略伙伴关系20周年、中欧领导人会晤机制建立25周年的重要节点。

中国人民大学国际事务研究所所长、欧盟研究中心主任王义桅5日对香港中通社分析此次中欧领导人会晤的几个重要点。

其一,中国官方提前了三天宣布,而且是由中国最高领导人会见欧洲和欧盟两大机构的主席,凸显出层次高,也说明了中国对欧洲的高度重视。

王义桅指出,中美欧是经济全球化的三角,只要欧洲不脱钩,美国搞“小院高墙”, 以去风险名义推动脱钩,就不会成功。所以,从突破经济封锁的角度来看,这很重要。

其二,此前中欧关系发展出现一些杂音,在一些人鼓噪欧洲对华“去风险”的背景下,欧盟对华发起电动汽车反补贴调查,对中欧经贸关系产生了负面影响。

王义桅认为此次会晤是消除杂音、化解矛盾的机会。“汽车是欧洲的支柱产业,现在高端市场被中美碾压,传统产业又被中国追赶,所以欧洲对中国产生一些负面情绪。”

在王义桅看来,现在这个电动汽车反补贴调查很难阻止,但不是没有办法,中国可能会做出一些友好的让步,比如电动汽车在欧洲生产,其实这在匈牙利已经探索,这就能避开欧洲的担忧。

其三,在中美关系阶段性改善之后,现在正是发挥战略性余温效应的时机,改善中欧关系正逢其时;此次会晤就是证明中欧关系正在恢复正常机制。此外,欧洲议会将于明年6月选举,这也是为新组成的欧洲议会铺路,期望进一步回到中欧投资协定。

事实上,自去年底以来,欧盟和欧洲国家领导人频繁访华,中欧高层密集互动,政治互信不断增强。12月4日,中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京集体会见欧盟及各成员国驻华使节时这样形容中欧全面战略伙伴关系走过20年历程:虽经波折,但保持著向前发展势头,已形成全方位、多层次、宽领域交流合作的格局。

回顾中欧关系历程,王毅以三点重要启示作总结:坚持相互尊重、坚持冷静务实、坚持战略思维。王毅这句话更说明了中欧关系的重要性:中欧选择对话合作,阵营对抗就不会形成;中欧选择和平稳定,新的冷战就打不起来;中欧选择开放共赢,全球发展繁荣就有了希望。

当前全球性挑战层出不穷,中欧将如何把握好双边关系发展大方向,携手应对全球性挑战,为变乱交织的国际局势注入更多稳定性,备受期待。

来源:香港中通社