梁宝华 | 香港教育大学文化与创意艺术学系教授、戏曲及非遗传承中心总监

坚定文化自信、担当使命、奋发有为,才能更有效地推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,共同努力创造属于我们这个时代的新文化。建设中华民族的现代文明,离不开对传统文化可持续发展的研究和讨论。粤剧作为中国约400个戏曲剧种之一的传统音乐形式,如何在今天现代化和正规化的音乐教育中继续蓬勃生长,是每一个香港音乐教育者需要关注的问题。

背 景

全球传统音乐一直面临著一系列与传承和可持续性相关的问题。笔者在回顾了有关传统音乐传承的十四个章节后指出,有四个趋势影响著传统音乐的可持续性。第一个趋势是环境转变中的正规化。传统上,民间音乐通过非正式的学习环境传播,而今天,正规学习环境已是普遍的趋势,例如在学校和高等院校中教学。然而,教师可能不具备以典型传统风格和教学方法传授该种音乐的能力和技巧。

转型背景下的政治化是第二个趋势,它反映了一些国家可能会推广其传统音乐,以提升其软实力和对旅游业与经济增长的吸引力。然而,为了迎合一般的观众和游客的口味,传统音乐可能会以不真实的方式来演出。

第三个趋势是转型背景下的西化。在大学课程中经常可以看到对传统音乐的传播,由于高等教育源于西方,这些音乐学院的教学方法已经西化。因此,教授传统音乐的教师往往采用西化的教学法,而不是自己的原汁原味的教学法,这可能会阻碍传统音乐和教学法的传承。

第四个趋势是变革背景下的现代化。这一趋势与政治化和西方化有关,而传统音乐可能被用于支援政治和经济目标。在传统音乐的教学和学习中使用现代科技是现代化的一种常见方式。然而,传统音乐原有的音乐性可能会被数位化和录音所扭曲。总之,传统音乐面临著可持续发展的问题,教师和研究人员很难在现代社会中教授、传播和保护传统音乐。如何通过传承去保持传统音乐和教学法的典型性是非常重要的。本文将以香港粤剧为例,探讨如何加强传统音乐的传承和可持续发展。

粤剧在香港的历史发展

粤剧系两广地区的中国戏剧,是中国约400个戏曲剧种之一。粤剧流行于广东、广西和港澳地区。2009年,粤剧被联合国教科文组织列入非物质文化遗产名录。因此,粤港两地政府一直重视该流派的保护和传承,以确保文化遗产的可持续发展。

粤剧历史悠久。19世纪末,粤剧在广东省农村地区作为祭祀活动演出。20世纪初,主要剧团在广州、香港和澳门等大城市的剧院进行正式演出。此外,粤剧表演商业化,剧团和艺人之间竞争激烈。在竞争对手极少的情况下,粤剧成为许多城市主要的娱乐项目。20世纪20年代至60年代中期是粤剧发展的黄金时期。众多粤剧名伶以个人风格登上粤剧舞台,而众多剧院的建立也促进了粤剧的发展。第二次世界大战后,西方电影来到香港,以更低的票价与香港粤剧展开激烈竞争。因此,粤剧的现场表演大大减少,许多粤剧艺术家加入电影业,制作粤剧电影。20世纪70年代至本世纪初,粤剧不再像以前那样流行。除了西方电影,西方和台湾地区的流行歌曲也被引进。1967年,香港电视广播公司成立,提供民众免费电视节目。此外,1967年发生的暴动使香港成为一个政治不稳定的地方。表演行业式微,许多艺术家无法谋生,因此他们移居海外或从事其他职业。20世纪70年代至90年代是香港粤剧的低迷时期,只有少数伶人和剧团维持有限度的演出。及至2005年,香港特区政府成立粤剧发展基金及粤剧发展咨询委员会,并与澳门和广东联合申报,于2009年成功将粤剧纳入联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录,粤剧在香港逐渐受到重视。影响所及,香港演艺学院亦于2013年开办首个训练专业粤剧演员和乐师的学士课程,香港教育局亦于中小学的音乐课程中鼓励教师教授粤剧,并于2012年的中学教育文凭考试的音乐卷中加入必考的粤剧内容。2019年,西九文化区的戏曲中心落成启用,为粤剧界提供了一个世界级的演出场地,粤剧演出亦见蓬勃,每年演出场次有增无减。 然而,粤剧的可持续发展仍然面对巨大的挑战,包括观众拓展(如何吸引年轻一代进入粤剧院)、专业传承(如何鼓励年轻人学习粤剧,成为专业粤剧演员)、普及教育(如何调动学校学生学习该流派的积极性)、政府政策(政府应如何帮助保护和推广这种体裁)等,这些问题推动了以下研究项目的启动,以寻求可能的解决方案。

观众拓展:于学校教授粤剧

观众代表了粤剧的未来,欠缺观众将会导致粤剧的式微,因此如何拓展观众的质量是关键之一。要培养观众,一个可行的方法便是从小开始,让新一代从小便接触粤剧,这亦是年长观众的经验。音乐是香港小学和初中的必修课,因此在音乐课上教授粤剧可确保所有学生从小接触粤剧。然而,由于香港音乐教师的西方音乐背景,他们在粤剧方面的知识和技能非常有限。在笔者曾进行的一个研究中,邀请到粤剧表演艺术家和学校音乐教师协作教学,在前测和后测中,通过问卷对学生的学习动机进行了测试。结果显示,学生学习粤剧的积极性有所提高;小学生的学习动机明显增强,而初中生则没有显著变化。导致这一结果的原因包括年龄差异、自我意识和社会文化影响。在教师和艺术家之间进行角色补充的情况下,合作被认为是一种有效的教学法。然而,教师对粤剧的态度仍然是关键:有些教师视粤剧艺人为代课老师,把主要的教学工作交予他们,认为自己则可以休息一下;当然也有老师非常珍惜这个学习机会,并提升了自己对粤剧的认识。

音乐教师的个人归因可能影响教师是否将粤剧纳入校本课程。笔者的一项纵向研究调查了音乐教师如何及为何会改变想法,从偏好教授西方音乐转为接受并开始教授粤剧。

2008年,5名小学音乐教师和2名中学音乐教师参与了为期八周的艺术家与教师的协作教学。笔者分别于2008年及2011年同他们进行了两轮半结构式访问,探讨他们对粤剧教学观念的改变程度。部分音乐教师改变了他们的思维习惯,更喜欢粤剧。结果表明,教师参与非正式的粤剧学习、长时间浸淫于粤剧以及有充足时间进行自我反思,对重新诠释他们的经验和增强他们的信心非常重要,而与艺术家的合作是促使他们改变的另一个原因。

学校粤剧教学的现状是另一个重要问题。虽然香港特区政府一直透过《音乐课程指引》鼓励音乐教师在音乐课上教授粤剧,但并没有研究表明香港音乐教师在多大程度上响应这个号召。2020年,笔者在香港和广东进行了线上调查,共收集到1,974份有效问卷,并通过多变量变异数分析(MANOVA)和卡方检定(Chi-Squared Test)进行分析。研究结果显示,香港的粤剧教学时间分配有限(平均约6%至10%)。造成粤剧教学时间少的原因包括相关的师资培训和教学资源不足,导致教师教学信心不足。此外,有中乐背景的音乐教师较有西乐背景的音乐教师更倾向教授粤剧。

总括而言,香港学校的粤剧教学仍然面对各种障碍,包括教师的西乐背景、学生的自我认同和学习动机、资源不足和需要政府的支援等。学习粤剧可能与培养学生的文化认同有关,但如何平衡课程,在香港仍是一个挑战。

培养粤剧演员

培养专业艺人是保护粤剧传统的另一个重要方面。传承模式被视为传承典型性的关键课题。笔者曾执行两项研究,调查粤剧如何通过学徒制和音乐学院传统传承。

学徒制是粤剧自20世纪初以来的传统传承方式。Finnegan将「口传」定义为口头的、非书面的、属于民间的教学,教师通常未受过教育,并受社区重视。在笔者的研究中,访谈了五位以学徒制为学习方式的资深粤剧艺人。香港粤剧界采用学徒制的特点如下:

首先,师徒之间的关系是一种准父母关系。徒弟与师傅同吃同住,为师傅工作,与师傅同台演出,潜移默化地接受师傅的艺术、思想和人格熏陶。师傅传授技艺和人生哲学并视徒弟为儿女。师傅收徒弟不是为了金钱,而是为了传承其个人艺术风格。

非正式学习是学徒制的主要学习方法。师傅可能不会经常教徒弟。相反,学徒通过观察、自我练习、向师傅和其他资深表演者(师傅的朋友)提问等方式主动学习。因此,学习速度相当缓慢。学徒需要大量时间在实践中学习。师傅负责向徒弟传授隐性规章制度、惯例和习俗,因为徒弟需要适应剧团的生活和文化。师傅的另一个责任是带徒弟入行。在过去,任何人都很难进入这个行业。在师傅收徒的同时,徒弟可以在剧团工作。

第二个研究以香港和广东的两所粤剧院校为案例。笔者调查了如何在正规学习情境中培养学生成为专业艺术家。香港的案例是一个四年全日制学士学位课程,而广东的案例是一个六年全日制中专课程。研究人员访问了两所院校的教师、学生和毕业生,并观摩了课堂教学。研究结果显示,由于粤剧被认为是不可靠的专业,发展有限,因此两所院校的粤剧课程都面临招生困难的问题。两所院校的粤剧课程都有固定的课程表、课程设置、考核、教学和规范的学习过程。这可能会导致毕业标准化,但也会统一个人风格的发展。此外,两所院校为学生提供的实习机会有限。许多毕业生表示,他们希望有更多的机会在专业领域内学习。

从学徒制到音乐学院传统的过渡是一个自然的发展过程。在粤港经济不发达的年代,下层民众可能会把子女送到师傅那里学艺,以谋求一份工作。随著社会的发展,正规教育取代了学徒制,而家长则希望子女通过正规教育晋升到更高的社会阶层,认为正规教育更可靠。这种情况导致该专业很难招生。

上述研究为今后培养专业艺术家提供了新的模式。笔者提出了在高等教育环境中培养专业艺术家的传授模式。粤剧学院有四大要素,包括课程、教师、学生和实习。课程应包括正式和非正式的学习机会,使学生能与教师紧密联系,从中受益。其中一项建议是,教师可挑选特定学生作为「徒弟」,进行个别指导并传承个人风格。除了在学院授课外,教师还应该参加专业演出,带著「徒弟」到现场作实习演出,让学生长期浸润在正式和非正式的学习和专业实践中。学院亦应该与业界建立紧密的关系,好让学生在毕业前已经与业界有联系,并了解业界的文化。在解决招生问题方面,学院应开设初级课程,让中小学生尽早参与学习,有助于打好学习粤剧的基础。另一方面,学院也应考虑开设高级学位课程,以培养未来的学院教师和高级表演者。

在学习粤剧中应用科技

现代科技已广泛应用于教育。年轻一代可能认为粤剧是「老套」「过时」的玩意,在粤剧的教与学中采用现代科技,可能会让年轻人觉得更有趣。当粤剧界提出了学习粤剧的具体问题,笔者便尝试透过应用科技进行两项有关粤剧教与学的计划。对于利用课余时间学习粤剧的年轻学生来说,有一个难题便是他们需要在每周上课后练习各种动作。不过,教师们反映,学生在练习时如果出错,可能会养成不良习惯,难以纠正。因此,有必要开发一些设备,为学生提供即时回馈,作为形成性评价。基于这种情况,笔者开发了一套电脑系统,用于对学生的动作进行即时回馈。此外,笔者还调查了如何利用这套系统有效提高学生的学习动机。

该系统名为「粤剧动作游戏化评估系统」,采用微软的Kinect硬件作为人体动作检测器。我们邀请了一位粤剧名伶扫描并记录了30个粤剧的基本身段动作,作为学生模仿和自我练习的范本。学生在练习时,其动作将被扫描并与专家的动作进行比较,并对身体的特定部位提供即时回馈并进行评分。

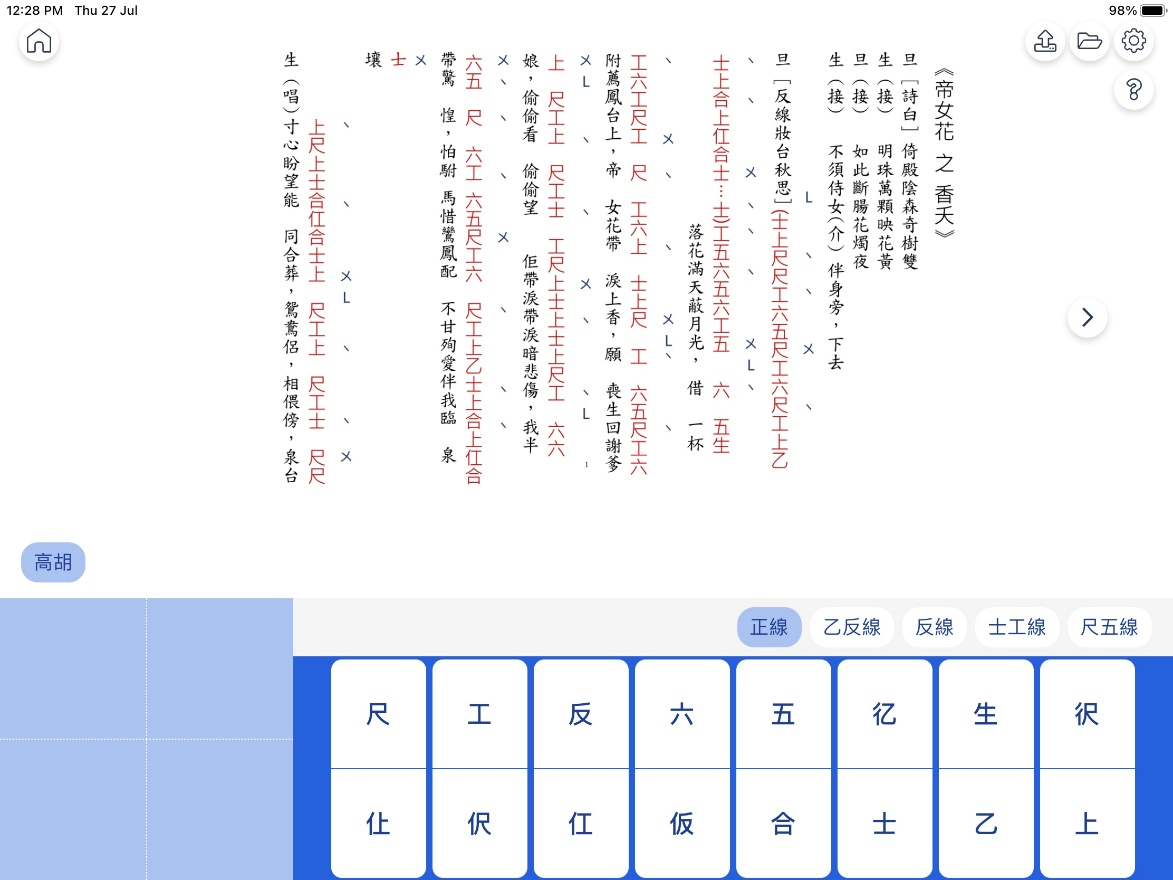

笔者现正进行另一个项目,旨在协助学校音乐教师在课堂上教学生粤剧伴奏拍和。传统上,粤剧是由一组旋律乐器和打击乐器作伴奏,这些乐器在学校并不常见,因此学生很少参与学习粤剧伴奏。由于香港学校鼓励学生在音乐课上制作音乐作品,如何让学生参与伴奏一直是一项挑战。作者开发了一款名为「粤曲拍和」的平板电脑应用程式。该程式提供现场伴奏的乐器音色。下图显示了该应用程式的界面,下方是一个工尺记谱法键盘,而播放机则显示了一首以工尺记谱的乐曲。工尺记谱法采用一些汉字作为音阶的音符。学生可通过该应用程式学习工尺记谱法,这符合教育局在学校教育中推广中国文化的要求。该应用程式为教师和学生提供了一种新的伴奏设备,深受学生欢迎。目前,一项以评估该应用程式可以如何提高学生的学习积极性的研究项目正在进行中。

香港与粤港澳大湾区城市的粤剧交流

粤剧在珠江三角洲一带的发展已超过一个世纪,在广东、香港和澳门都有粤剧的踪迹,亦出现了大量的粤剧名伶。新中国成立后,受到商业运作和自由竞争的影响,粤剧的发展集中在香港,大量的粤剧演出、电影和唱片等令粤剧颇为蓬勃,然而粤港澳的粤剧在演出、剧目、观众口味等方面开始分道扬镳,如内地把粤剧专业化,由国家支持演员和剧团的开支;但香港和澳们仍然维持商业化的运作,完全依赖观众支持。

随著香港回归祖国及国家提出推动粤港澳大湾区建设的重大战略,香港粤剧亦应跟随这个趋势,与大湾区其他城市加强合作和交流。笔者于2018年在香港教育大学成立了粤剧传承研究中心,并已经开展了不同的研究、教育和推广项目;研究中心亦在2022年底成立了「大湾区粤剧发展联盟」,参加的一共有十八个来自广州、佛山、东莞、顺德、澳门和香港的高等院校、粤剧学校、剧院和其他有关的机构,并在2022年和2023年举办了两场研讨会和展演交流活动。展望未来,联盟将在演员培训、观众拓展、学校及社区教育、文化交流和政府政策等五方面共同努力,希望把粤剧打造成一项具代表性的中华文化艺术项目,并以此与其他国家作国际交流,增强中国的软实力。

由于社会文化的演变,传统粤剧在当代面临生存困境,而世界上所有传统艺术形式都可能面临这一挑战。年轻人可能更喜欢流行音乐而不是粤剧;教师也没有足够的能力和信心在课堂上教授粤剧;家长可能会反对子女接受专业培训,而鼓励他们攻读大学学位;正规教育机构可能会忽视典型的教学法,而使用西化和现代化的方法;文化遗产可能因政治和经济原因而被扭曲。所有这些都是我们当前面临的挑战。

要成功传承粤剧,我们需要考虑有关教育的课题。一方面,应在义务教育阶段广泛推行粤剧教育,所有低龄学生都应参加,低龄儿童可以毫无保留地吸收粤剧。为了促进学校的传承,职前和在职教师教育计划需要为教师提供相关培训。教师还应学习现代技术并将其应用到粤剧教学中。另一方面,通过培养专业表演艺术家来保持专业的活力也至关重要。一个组织良好、包含学徒制元素的高等教育环境将对粤剧的可持续发展大有裨益。

本文发表于《紫荆论坛》2023年9-10月号

https://res.youuu.com/zjres/2023/10/30/yq43TitSHyynDtq0w8lCpULmI7SsNoX0MmD.jpg

扫描二维码分享到手机