陈蒨 | 香港树仁大学社会学系教授

潮人盂兰胜会是香港一项历史悠久的社区宗教文化活动,也是香港的非物质文化遗产和国家级非物质文化遗产。每年农历七月,不同社区的居民会在地区公共空间举行数天活动,祈求风调雨顺、合境平安,活动包括演出潮剧、诵经祭祀、派平安米等等。这一习俗由一代代聚居于港的潮州人风雨不改地延续了超过一个世纪。但同时,习俗的传承亦面对众多难题,包括日渐式微的潮剧演员难求、年轻人与传统节庆的日渐疏离、接班人难寻等等。在科技发展日新月异的今天,保育潮人盂兰胜会可以有新的方法吗?传统习俗与现代科技未必无法兼容,而是可以相互融合,使旧日节庆焕发全新的生机与可能性,让中华传统文化在香港这个国际大都市得以传承和延续。

近年,创新数码科技发展一日千里,给世界带来方方面面的冲击。人文历史、社会科学等学科应该如何应对和迎接数码技术带来的挑战和机遇呢?香港作为一个国际都市,有著不少优秀的文史社科学者和尖端数码技术人才,我们是否也应该认真思考,如何把文史社科的研究成果以科技手段转化作应用知识,推动公众历史和文化教育?作为世界重要的中外文化艺术交流中心,香港应该如何加强以科技推广文化艺术和如何开拓文化创意产业?学研成果可以如何丰富市民、尤其是年轻人的文化生活,深化他们的身份认同?

在数码时代的今天,推广传统文化是否可以有更新颖的方法呢?我们可以怎样记录、传承和推广「传统」非物质文化遗产,吸引年轻人关注它们呢?香港树仁大学作为一所在港拥有超过半个世纪历史的、以人文社科为主的高等教育学府,近年来积极推广数码人文,致力于藉助数码科技推广人文社会科学学科的研究成果及其发展应用。作为推动数码人文发展的一员,笔者作了一个新的尝试,在非物质文化遗产办事处的「社区主导项目」和「伙伴合作项目」以及特区政府教育局的「质素提升支援计划」的支持之下,以香港潮人盂兰胜会为案例,结合笔者自2015年以来出版的学术论文和专著成果,以跨学科的方法和数码技术,于虚拟空间展示和传承人文历史知识,实践数码人文和知识转移。结合文史社科的研究成果和数码科技,以文字、图像、漫画、二维及三维影像和声音,在虚拟空间和元宇宙,让公众以沉浸式的体验方法,了解文史社科对传统文化研究的结果,增进市民对非物质文化遗产的了解,从而加强公众的文化教育和身份认同。

香港潮人盂兰胜会的传承和推广

香港潮人盂兰胜会在2009年被香港特区政府认定为香港非物质文化遗产,2011年成为国家级非物质文化遗产。盂兰胜会是在盂兰节举办的活动。盂兰节最早传承自印度的佛教,在中国以「盂兰盆」和「目连救母」的故事闻名。目连是佛祖释迦牟尼的弟子,目连的母亲由于生前做了恶事,过世后在地狱饱受煎熬,目连于是请示佛祖如何能够解救母亲,使其摆脱痛苦。佛祖遂吩咐他在农历七月,用盂兰盆盛百味五果,供养十方大德僧侣,最终让母亲离开恶道,脱离苦海。「目连救母」的故事传入中国后,有了提倡孝敬先人、传播孝道的意义。公元538年,南北朝梁武帝以佛法举办盂兰盆会,报答父母及祖先恩德。历代帝皇加以追随,佛教的故事得以结合儒学的孝义发扬光大。唐宋以后,「目连救母」的故事也在民间以戏曲的方式广泛流传,盂兰节被纳入道教的中元节之中,其后在民间更加普及,并且由本来只拜祭先人,扩展至「超幽」,即超度其他非亲非故、不幸过世的亡灵。在民间,有以佛教法会形式举行的活动,称为盂兰法会;也有以道教仪式进行的仪典,称为中元庆典;盂兰节纪念活动也不乏以佛道混杂的模式出现。总而言之,盂兰节有著纪念祖先、弘扬孝道、超度孤魂和普度众生的意义,彰显孝义和仁爱的精神。时至今日,每逢农历七月,全球许多华人社区都有庆典活动,包括潮州、香港、台湾以及新加坡、马来西亚等。

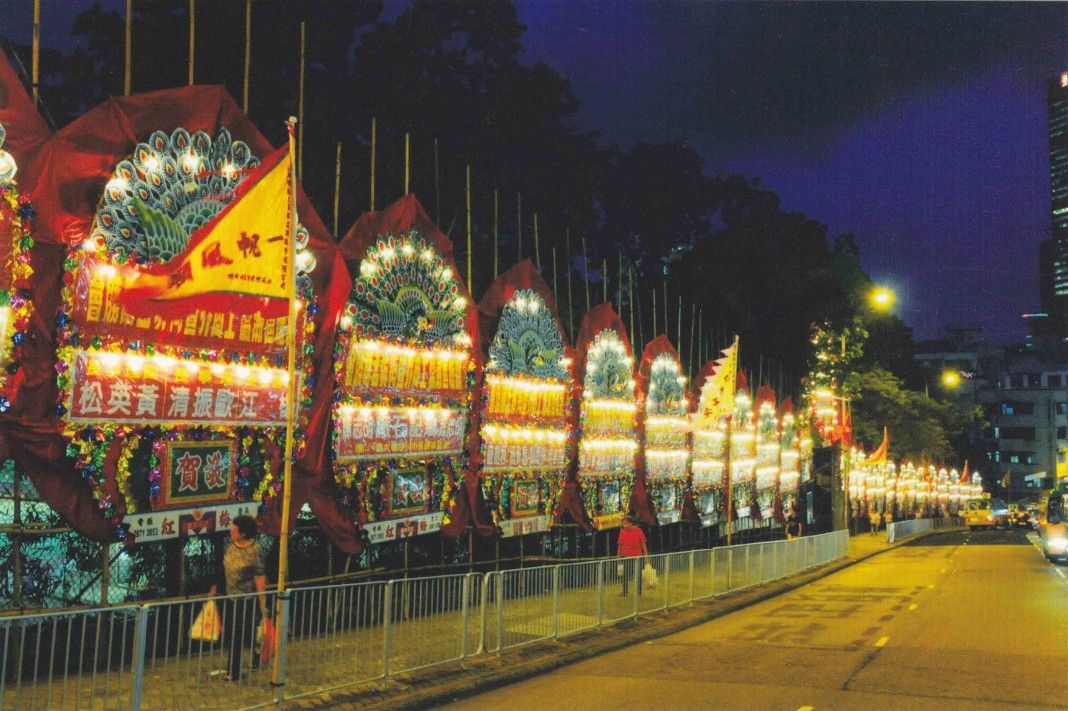

在早期的香港,市民流行在农历七月十四和十五两日在街边马路摊出祭品、焚烧金银衣,意在纪念先人、安抚孤魂。除街坊自发烧街衣、庙宇举行宗教仪式外,不同的社区组织、行业组织和社团也会在社区筹办盂兰胜会,或以道教仪式举办中元法会,超渡因意外不幸离世的人,祈求阖家平安。据旧报纸的报道,在上世纪有很多社区和社团在盂兰节都有大型的宗教活动。例如,在五十年代,港九鲜鱼行及域多利电车工会在盂兰节设坛念诵、超度幽魂。历史悠久的慈善团体东华三院在1949年还曾请内地数十位法师来港主持盂兰胜会宗教仪式。此外,有些社团所筹办的盂兰胜会有著跨越本地的仁爱关怀。例如,抗日战争时期的抗日救华团体、英国筹赈中国难民会香港分会等也在1939年举办盂兰胜会,筹办者不仅超度在临近地区遭遇天灾的同胞,也将仁爱施及在战争中不幸离世的、世界各地的无辜平民。时至今日,每逢农历七月,香港有超过100个于公共空间举办的盂兰胜会或中元庆典,规模大小不一,持续三至五天。潮人盂兰胜会多数是由上世纪从潮州而来的移民发起,他们在农历七月期间于社区内的公共空间搭建临时棚架用作祭神、祭孤魂、唱戏等活动。

根据联合国的定义,非物质文化遗产的范围包括口头传统、表演艺术、社会实践、仪式、节庆、有关自然界及宇宙的知识和实践以及传统手工艺。潮人盂兰胜会属于节庆民俗,在中国文化中有著悠久的历史,在香港也广泛流传,既有公众支持度,也有其独特性。在旧时的香港,盂兰胜会是社区重要的宗教活动,可以慰藉人们应对突如奇来的意外和现世生活所产生的不安。社会世俗化下,大众价值观转变,加上社区人口迁移,移民后代于香港土生土长,过去潮人盂兰胜会的宗教、社区、族群基础日趋淡薄,盂兰胜会也日渐式微,其濒危的状况引人关注。在潮人盂兰胜会成为国家级非物质文化遗产之后,潮籍社群、非政府民间组织和特区政府已开展了一系列保护此项非物质文化遗产的活动,包括以文字和影像记录、演讲和导览,以做公众教育,还创立了盂兰文化节作宣传和推广之用。

藉助数码科技记录香港潮人盂兰胜会

数码时代下,我们除了运用以上传统的方法记录和推广非物质文化和中华文化,可以如何以其他崭新的方法传承传统文化呢?笔者和团队采用数码科技记录盂兰胜会景况,并利用元宇宙网络化的虚拟现实传承传统文化和民间宗教生活艺术,制作了以下三个数字作品:

(一)开放于2021年的国家级非物质文化遗产博物馆:虚拟实景的疫情下的三角码头盂兰胜会(参见:https://www.spatial.io/s/National-Intangible-Cultural-Heritage-Virtual-Museum-Hong-Kongs-Hungry-Ghosts-Yulan-Festival-63f72779e9a9ddcfc69ff0c0?share=5186502517065286167);

(二)开放于2022年的虚拟实景360度盂兰胜会导览(参见:2022年香港佛教三角码头街坊盂兰胜会虚拟导览(hksyu.edu));

(三)建立于2021、2022年的两个盂兰胜会祭神用的神棚模型(参见:三角码头盂兰胜会神棚(2022)- Download Free 3D model by QESS @ Hong Kong Shue Yan University (@HongKongShueYanUniversityQESS)[7499c49](sketchfab.com)https://sketchfab.com/3d-models/2022-7499c49fa6fe4f4bb42ab11cdf1fe238)。

以上三样成果都是由笔者和团队在2021年和2022年根据西区西营盘佛教三角码头盂兰胜会的活动进行拍摄而制作的。其中两个神棚的三维模型使用摄影测量法拍摄了几百张相片,然后以1:1的比例建立模型,并附上文字介绍其内容细节,公众可以用手机或电脑近距离、全方位观察竹子搭建的棚架外观、细节和内部的设置,从而了解与潮人盂兰胜会相关的物质文化。至于虚拟博物馆和虚拟360度盂兰胜会导览,公众可以使用电脑、手机或是VR头盔进入浏览。其优势在于可以让公众在任何时间和地点进入虚拟空间体验一年仅持续几天的盂兰胜会活动。

虚拟盂兰胜会博物馆为公众提供崭新体验

虚拟的盂兰胜会博物馆是香港第一个以非物质文化遗产为题的纯虚拟博物馆,博物馆本身并没有实体的场馆或展览,只是应用元宇宙的程式让公众在虚拟空间中以自己设计的虚拟化身行走、浏览、探索、拍照,甚至是与馆内其他参观者互动讨论,提供给公众结合现实和虚拟的崭新体验。参观者可以欣赏历史图片、报道、漫画、动画、神棚三维模型和超高清8K解像度的360度全景盂兰胜会影片,以视觉档案资料展示盂兰节的历史和发展,解释旧时香港人在盂兰节的活动,以及盂兰胜会申遗的经历。通过三维模型向社区居民展示如何在2021年新冠肺炎疫情期间限制社交的环境下,人们努力在街头小巷创造一个个小规模的节日庆祝活动,突出了节日作为非物质文化遗产的韧性,展示了社区的筹办者如何根据有限的资源和条件采取的各种巧妙替代方案。最后一段五秒钟的360度全景视频则记录了这个社区举办的节日活动的独特性,说明了非物质文化遗产就是香港日常繁忙街头生活的一部分。公众可以看到社区居民在狭窄的街上临时搭建的神棚,原来的街道因此只剩下一条狭窄的小通道,不时有人匆忙走过神棚,或张望神棚内的情况。在临时搭建的神坛内,数位佛教经师在祭坛前诵经,居民在进行拜祭活动,有些人在观看仪式,也有些人在拍照或互相交谈。这段360度的全景视频传达了社区精神,呈现不同参与者如何带著各自不同的心声,在疫情下相互融合,共赴盂兰活动。

360度虚拟盂兰胜会导览让参观者感受节庆氛围

虚拟360度盂兰胜会导览利用了虚拟实景技术和多媒体的优点,以过百条360度全景影片,重塑了2022年佛教三角码头在西营盘中山纪念公园篮球场内举行的盂兰胜会的场景,给参观者提供了一个沉浸式的体验环境。参与者全貌式感受节庆气氛,360度全景探索历时三天的盂兰胜会会场内不同时段不同地方的设置和活动。事实上,用360度全景影片来重塑节日场景、制作导览平台在香港是一项创举,在记录和传承非物质文化遗产方面也是别具一格,其优点在于能够有效地捕捉非物质文化遗产作为节日项目的特点,凸显其动态和流动性,呈现活态的文化,以及不同的个人和集体如何经营这一场胜会,表达人们的情感和节日的氛围。导览中360度的视频全方位展示了场内临时搭建的棚架,计有神棚、经师棚、戏棚、孤魂台、大士台、马棚、米棚等;另外,视频也展示了各种别具特色的纸扎祭品、不同时期的宗教仪式、诵经的片段、潮州大戏的精彩影片、准备演出的情况以及公众在不同时间不同形式的参与。360度全景导览以人为本,特别关注场内不同参与者的行为和场内节庆活动的各样声音,包括宗教仪式的声音、大戏的音乐、人声等,凸显华人宗教节庆的喧闹气氛。

进入导览的访客彷佛法语中所说的闲逛者「flâneur」,或是英文中所说的「spectator」,是一个在大城市中悠闲游荡的人,很自由地以一个闲逛者的心态到访于虚拟之处的盂兰胜会。访客可以按照自身兴趣,自由选择参观哪一天的活动,这个体验与传统的导览很不一样,它没有设定好的路线,只在地上显示出指示牌,说明去到某一个时间和空间会看到什么,任由参观者选择。访客可以主动去发掘知识和亮点,而非被动地接受导览内的信息,这也与现有的大多数展示非物质文化遗产的方式有显著的不同。参观者进入虚拟的盂兰胜会场内,看到任何引人入胜之处,便驻足观看,听到任何神秘独特的声音,就可以探索其源头,去聆听节日不同的声音,查探阅读更加详细的解说。更为重要的是,参与者沉浸在节日会场内,会见到不同的人在虚拟空间中走动,包括筹办者、参拜者、经师、唱戏的表演者、文化爱好者、街坊等,也可以观察场内众人在张罗什么或有什么举动,观察他们的身体语言、聆听他们的话语声音、感受他们的情感,了解个人的感情和社区的集体意识以及盂兰胜会所蕴含的多重意义。

运用数码技术制作的虚拟导览展示了大众如何筹办、传承、参与和创造非物质文化遗产,和目前我们一般常见的记录非遗文化和大师技艺的方式著重权威的传承是很不一样的,它展示的是社区以及普通市民如何抱著各自不同的想法和目的来参与非物质文化遗产仪典,为这个节庆赋予意义,其意义除宗教外,也包含著孝思、仁爱,以及社区文化的融合交流。此外,参观者也可以穿梭于不同的时空之间,了解当代各日不同的宗教仪式和文化活动,解读和对比上世纪老照片,感受非遗文化的流动性变化,理解香港故事的变迁和中国文化的多样性,感受到节日习俗丰富的内涵。

数码科技在推广中华传统文化中发挥独特作用

创科和历史艺术文化的结合,最具前瞻性的优秀案例莫过于清明上河图和敦煌壁画数码化。这两项经典文化遗迹的数码化都说明了创新数码科技是吸引公众关注传统艺术的有效手段,它能够成功推广中华传统文化。潮人盂兰胜会作为香港的国家级非物质文化遗产,不仅仅是民间的宗教活动,也蕴含著孝义、仁爱和社区精神等深厚的历史文化价值。然而,它在世俗化的香港日渐式微,大众和年轻人对它也不甚了解和关心。虚拟博物馆和虚拟360度全景导览分别运用新颖的数码技术和元宇宙空间,吸引年轻人对传统文化的关注,让大众有机会以创新的手段了解非物质文化遗产中蕴含的复杂意义,了解非物质文化遗产与物质文化遗产之间密不可分的关系,了解个人和社区精神的联系,品味社区文化以及中国文化的多样色彩。虚拟博物馆和360度全景盂兰胜会导览作为数码人文历史的成品,也实现了文化、教育和娱乐的结合。未来笔者也期待有更多类似的数码人文历史成品,期望未来不同地区如潮州、台湾以及新加坡、马来西亚等地也能够在虚拟空间展示盂兰节的不同活动,让身处不同社区的华人都可以进一步了解中华文化所展现出的多元性,甚至开发出游戏程式,推广传统文化和非物质文化遗产项目,提升大众对中华文化的兴趣,发展科技文创娱乐经济。

本文发表于《紫荆论坛》2023年9-10月号

https://res.youuu.com/zjres/2023/10/30/47L5gSJ813fnRciKVSGK8sCldsVDhu5TRN1.jpg

扫描二维码分享到手机