文|张岳悦

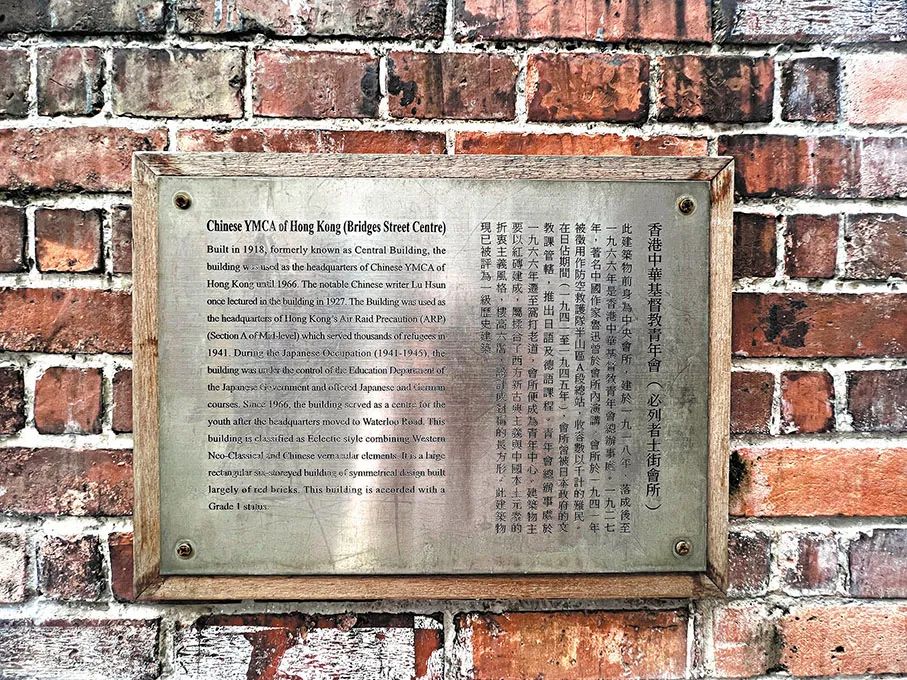

1927年2月18日和19日,鲁迅应邀连续两日在上环中华基督教青年会演讲,表达了对中国命运的关切和求变的信念。第一场演讲题目是《无声的中国》,翌日下午他再作第二场题为《老调子已经唱完》的演讲。尽管他的浙江绍兴口音很重,两次演讲都需由许广平即时传译为粤语,但仍有逾600人把青年会礼堂挤得水泄不通。鲁迅当年演讲的中华基督教青年会,位于上环必列者士街51号,礼堂和舞台还在,但已改做庇护工场。幸好,青年会正门入口的小牌匾上还刻有“1927年,著名中国作家鲁迅曾于会所内演讲”的字句。走进青年会大厅,左手边的短墙上挂着一些简介信息,似乎是希望给门口牌匾上短短的一句话做进一步注释,虽是寥寥数句,总算在文化地图上留下了痕迹。

赴上环演讲 台下座无虚席

两场短暂的演讲,被誉为是香港新文学开端的催化剂。在卢玮銮教授(小思)编著的《香港文学散步》中,为此演讲作出了生动描述,形容连续两日演讲都下着雨,但小礼堂依然座无虚席,众人都“等待聆听一个陌生的声音”:“穿着浅灰色布长衫的中年人,用他浓厚绍兴乡音向台下的人讲话——台下,几乎全是听不懂他的话的香港人,靠着另一个人的翻译,专注地聆听……”

鲁迅讲演《无声的中国》时正是夜晚9点钟,他先是郑重感谢大雨仍来听讲的诸君,之后便直言:“……青年们先可以将中国变成一个有声的中国。大胆地说话,勇敢地进行,忘掉了一切利害,推开了古人,将自己的真心的话发表出来。……只有真的声音,才能感动中国的人和世界的人;必须有了真的声音,才能和世界的人同在世界上生活。……我们此后实在只有两条路:一是抱着古文而死掉,一是舍掉古文而生存。”

翌日,雨仍未停,下午时分,他的声音又从礼堂小舞台上传开:“……我想,凡有老旧的调子,一到有一个时候,是都应该唱完的,凡是有良心、有觉悟的人,到一个时候,自然知道老调子不该再唱,将它抛弃。但是,一般以自己为中心的人们,却决不肯以民众为主体,而专图自己的便利,总是三翻四覆地唱不完。于是,自己的老调子固然唱不完,而国家却已被唱完了。……”

对香港只有“淡薄”印象

短暂的香港一行只给鲁迅留下了淡薄甚至恶劣的印象,他在《略谈香港》一文中提到:“本年一月间我曾去过一回香港,因为跌伤的脚还未全好,不能到街上去闲走,演说一了,匆匆便归,印象淡薄得很,也早已忘却了香港了……”他甚至已忘记自己到港时其实是2月,而非1月。他在文中还嘲讽了时任港督金文泰(Cecil Clementi)与香港大学教授赖际熙重振国粹的主张,可想而知,对鲁迅的到来,港英当局千方百计地限制其影响,鲁迅在文中提及,讲座前“有反对者派人索取入场券”,企图降低讲座入座率,“后来又不许将讲稿登报,经交涉的结果,是削去和改窜了许多”,使得他慨叹主持“大约很受了许多困难”。

更令鲁迅意难平的是,他访港期间遇上香港举办孔诞盛典,于是他离港后又写了一篇《述香港恭祝圣诞》,锐评金文泰对华人“教导有方”。即使事隔五年,他还在编于1932年的《三闲集》序言中重提他眼中守旧闭塞的香港,痛斥当时中国的状况:“我去讲演,一共两回,第一天是《老调子已经唱完》,现在寻不到底稿了,第二天便是这《无声的中国》,粗浅平庸到这地步,而竟至于惊为‘邪说’,禁止在报上登载的。”其实,《无声的中国》已在当年的报上刊出了,但《老调子已经唱完》却因故没有刊出,因何之故,至今仍没有定论。

鲁迅第三次也是最后一次香港之行,是在1927年9月28日,他从广州迁居上海时路过香港,仅随身带着几只书箱和衣箱,29日下午却遭遇了华人警察上船“查关”的种种麻烦。根据他在《再谈香港》一文中的记叙,之前两次到港已视为“畏途”,此次事前已获朋友告知警察“查关”的状况:“非骂则打,或者要几块钱。”虽已有些心理准备,但实际情况却比他所设想的混乱许多——他的书箱和衣箱皆被迫打开且弄乱,甚至是被毁坏,直到对方收了十元小洋才了结此事。茶房提醒他或是因为太瘦而被疑心是贩鸦片的,他不由感慨:“我实在有些愕然。……胡须的形状,有国粹和欧式之别,不易处置,我是早经明白的。今年到广州,才又知道虽颜色也难以自由,有人在日报上警告我,叫我的胡子不要变灰色,又不要变红色。至于为人不可太瘦,则到香港才省悟,先前是梦里也未曾想到的。”

鲁迅来港邀请人之争

1927年1月,鲁迅从厦门大学赴广州中山大学任教,由此便有了2月中旬应邀赴港演讲一事,在《鲁迅日记》中可找到这样的纪录,2月18日为:“雨。晨上小汽船,叶少泉、苏秋宝、申君及广平同行,午后抵香港,寓青年会。夜九时演说,题为《无声的中国》,广平翻译。”19日则为:“雨,下午演说,题为《老调子已经唱完》,广平翻译。”除此之外,别无他记,于是鲁迅此次来港是赴谁人之邀约仍存争议。

曾记录过鲁迅演讲以及与鲁迅通信过的刘随,1981年9月曾在《文汇报》刊登《鲁迅赴港演讲琐记》一文,文中提到:“时正在香港大学教学的黄新彦博士,出于对鲁迅的景仰,也希望鲁迅来香港打破文坛上的沉寂空气,以推动新文化运动的开展,因此以香港基督教青年会的名义主动邀请鲁迅前来讲学。鲁迅于二月十八日午后抵达香港,同来的还有许广平。……负责出面接待的除了黄新彦博士,还有黄之栋先生和我。”值得一提的是,刘随还在文中透露了邀请方在鲁迅开讲前与其的对话,称当时香港文坛颇冷落,文学艺术活动如万籁无声,一些青年人对此很有感慨,便与鲁迅谈及香港这种文坛上的荒凉现状,并埋怨环境太差,称之为“沙漠之区”。鲁迅当时颇不以为然,他认为这种估计未免太颓唐了,表示自己相信将来的香港是不会成为文化上的“沙漠之区”,并说:“就是沙漠也不要紧的,沙漠也是可以变的!”这番话令刘随印象深刻,也从中可见鲁迅对香港的殷切期望。

另一边,1993年,庆祝香港大学建校80周年的《一枝一叶总关情》文集出版,收录赵今声的《八十八岁自述》,提及他以《大光报》名义邀请鲁迅赴港讲演。主编刘蜀永后来发现刘随《琐记》一文,与赵今声的说法大相迳庭,于是通过书信访谈写成《赵今声教授谈鲁迅访港经过》,并先后于《香港文学》及《鲁迅研究》刊登。文中赵今声称鲁迅是他邀请,并由他一人主理其事。赵今声当年毕业后任《大光报》社外编辑,因缘际会认识了鲁迅的友人叶少泉,再由叶少泉牵线促成了鲁迅演讲一事。

九十六年前,究竟是何人何机构当年邀请鲁迅来港演讲,已无从再查证,毕竟即使是当事人,笔述也未必完全准确。

鲁迅在香港已“深入民心”

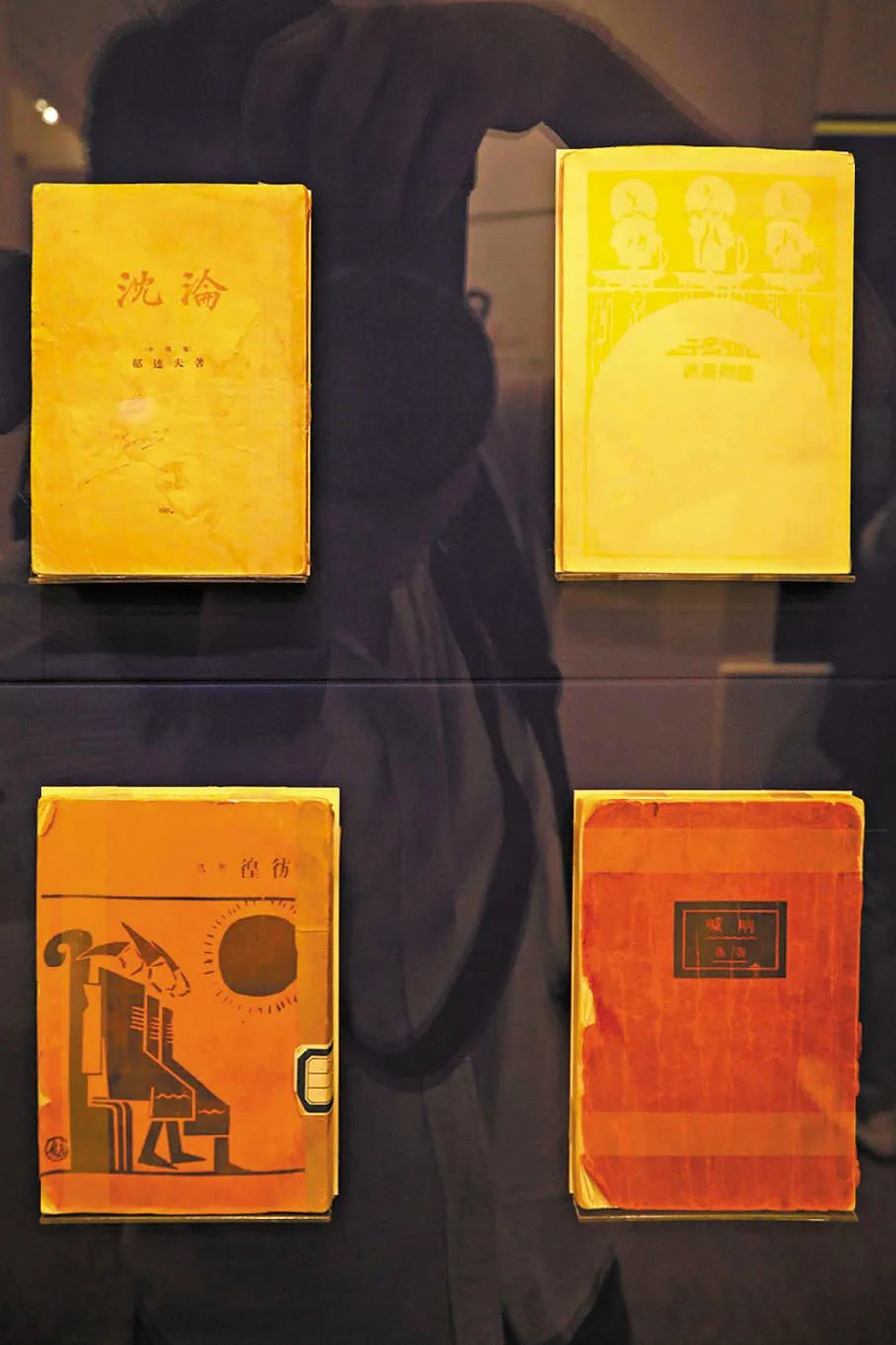

2019年适逢五四运动100周年,国史教育中心列出五位和五四运动有关的风云人物,作为年度中史人物候选人,包括蔡元培、陈独秀、鲁迅、顾维钧和胡适,由中小学生及小部分公众人士合共约2.5万人投票,结果鲁迅压倒其余四人胜出,可见鲁迅在香港早已“深入民心”。同年4月,香港孙中山纪念馆举行“动与醒:五四新文化运动”展览,透过81组珍贵文物和文献档案,回顾这场展现爱国精神和民族意识的运动,及其对近代中国发展的影响和重要意义,其中的重点展品包括鲁迅第一本短篇小说集《呐喊》的初版本。

而旨在发掘并培养优秀的青少年文学创作者的“鲁迅青少年文学奖”也从2021年开始增设香港赛区,今年第十四届比赛全港共收到1,300份参赛作品,其中有153位选手经评选后参加决赛比拚。有参赛学生认为鲁迅的文章具个人色彩,情感表达清晰,阅读鲁迅的文章令自己学习到不少写作技巧。

鲁迅当年以刀般的锋利笔触,直剖中国国情和文化现象,即使是在1936年逝世后,他的文章和语录也常被人借来作为武器参与政治斗争,现代人当然可以批评鲁迅,但若以“敏感”之由而建议大规模在图书馆下架他的著作,是否有“老调子”仍未唱完之嫌?如今,香港早已不再是文化上的“沙漠之区”,若鲁迅在生如今再访香港,或许会写下《三谈香港》,一改淡薄印象,为香港日新月异的变化而欣慰。

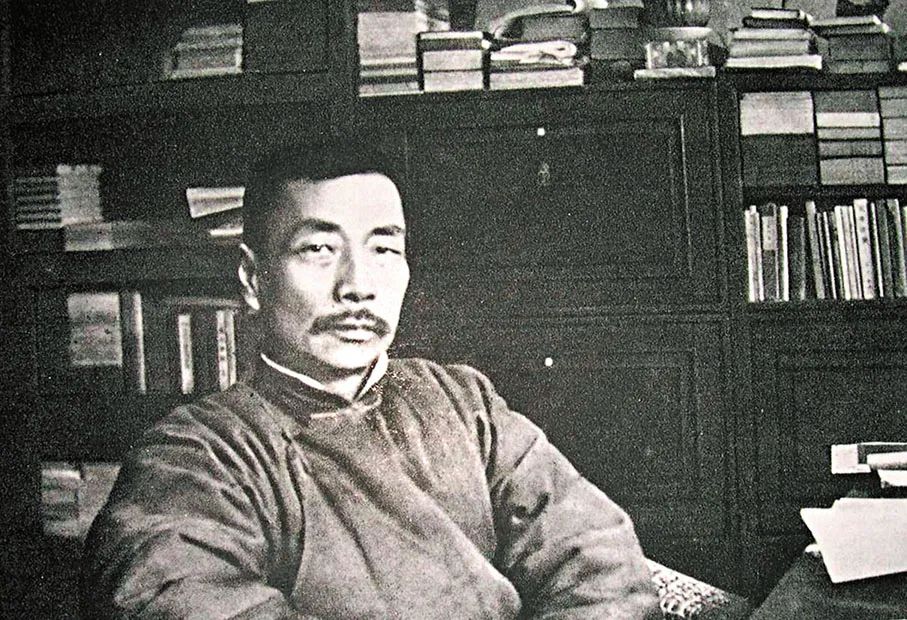

特写:鲁迅横眉冷对下的温情一面

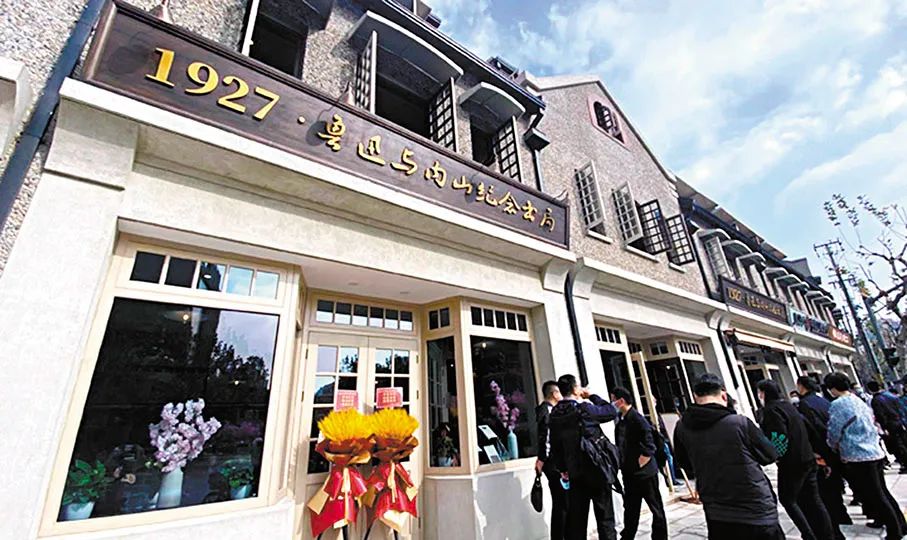

在很多人的心中,鲁迅是冰冷而坚硬的,他总是横眉怒对那些千夫所指的敌人,他的文章也如“投枪”和“匕首”般等待给敌人致命一击,当抽离呐喊者的身份,他在生活中又是个真实且富温情的男人。当鲁迅在香港的讲演完结后,便回到广州中山大学任教,与好友许寿裳和红颜许广平搬入白云楼26号,二人为他忙碌的生活增添了些许阳光。在广州的时日终是短暂,1927年10月,鲁迅与许广平携手共赴上海。在上海,鲁迅不仅结识了内山书店的老板内山完造,并与其结下了长达十年的深厚友情,他也有了自己与许广平的爱情结晶——周海婴,即意为在上海出生的婴儿。

当二人世界成为三口之家,鲁迅将自己一生中最细腻的爱与温情都毫无保留地给了海婴,并写下小诗:“无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫?知否兴风狂啸者,回眸时看小于菟”,满篇充满他对孩子的爱和内心隐含的柔情。而在《鲁迅书简·致母亲》等笔记中,也常见到鲁迅记录海婴言行的段落,以及他付出心血的深爱。

来源:大公文汇

https://res.youuu.com/zjres/2023/10/16/PGe5oOSgn31iiPUiPusLoGKYu9LlJY9u3jS.jpg

扫描二维码分享到手机