中方斗笠,主产于湖南省怀化市中方县中方镇,系湖南省第二批非物质文化遗产。它,曾是我们重要的生活用品,多年来留下了许多美好的记忆。

悠久历史

斗笠,又名笠帽、箬笠,因其平面如斗大小,故名斗笠,是斗篷中的主要类型。其外形宽大、携带轻便,手感顺滑,具备防晒、防雨、透气散热等多重功能。《诗经.小雅.无羊》》中,有「何蓑何笠」的句子,证明它很早就已存在。《说文》中提到一个「簦」字,意为竹篾编的有盖有柄的遮阳挡雨器具,而有盖无柄的则称之为笠。唐诗《牧童词》也写道:「圆笠覆我首,长蓑披我襟。」

斗笠的种类和花样很多,善于编织斗笠的地方也很多,主要有贵州凯里湾水镇、湖南嘉禾山田村、江西省永新县等地比较有名,而中方斗笠则是其中的代表,中方县被称为「中国斗笠之乡」。

早在西汉时期,中方人就开始用竹篾制作斗笠。其后,经历了汉代的雏形期,明代的成熟期,清代的鼎盛期,民国的兴盛期至建国以来的繁荣期。乾隆年间,中方荆坪村人潘仕权,时任太常寺博士,执掌宫庭礼仪。他省亲返京时,将中方斗笠献给了乾隆皇帝,得到了乾隆皇帝的极高赞赏。从此,中方斗笠成为清朝贡品,名声鹊起。

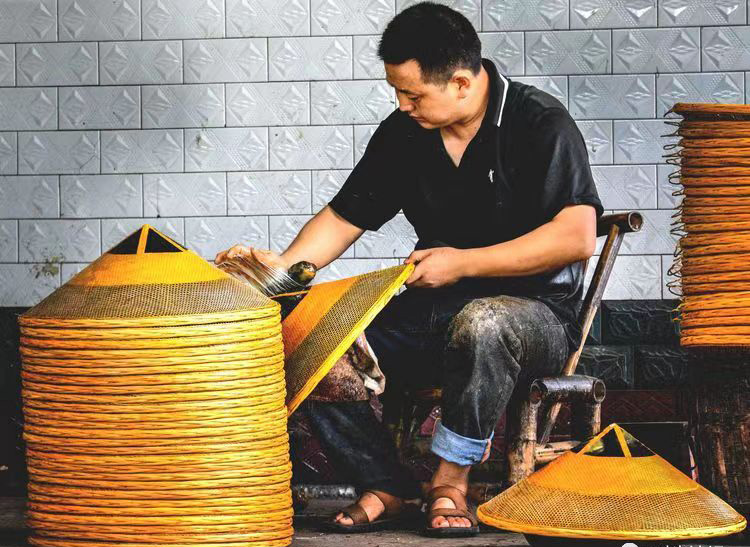

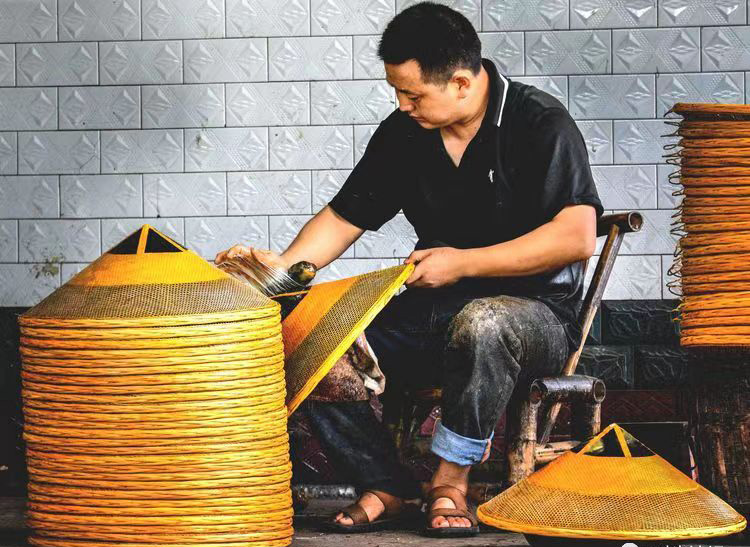

新中国成立后,中方斗笠历久弥新,走俏乡村。上世纪80年代中期,中方镇年生产斗笠800余万顶,湘西人家几乎每户都有,条件好的一户有两三个。上世纪八、九十年代,我几乎每月都要经过中方镇,那时只见209国道两边的整个集镇区,到处摆满了斗笠:有刚编成骨架的,有在涮油著色的,有正在交易的……

复杂精湛的制作工艺

中方斗笠,编织篾为水竹,弓篾为楠竹,圈篾为桃竹。从竹子到成品,要经过破篾、编织、插顶、摊纸、铺棕、锁边、刷浆、贴花等数十道繁细工序,需要用到19种专用工具。做出来的中方斗笠造型美观,按材料制作和工艺可分为粗制斗笠、细制斗笠、精制斗笠、实用型斗笠、工艺型斗笠多种,品种也异常丰富,有罗纱、马尾、棕式、板棕式、尼龙式、布式、纸式、麻式等10多个品种。

潘存家是怀化市非物质文化遗产斗笠传承人,据他介绍,中方斗笠有完善的技艺体系:

取料,根据不同功能需要用到水竹、楠竹、桃竹,取料的关键在于「破篾」,要用篾刀破成厚薄均匀的「篾片」。「匀篾」时,从竹子到竹丝,不少于10道工序,颇显技巧和耐心。「分层」是最为讲究的。取「篾」一般只用竹壁表面一层,这一层韧性极好,颜色亦鲜亮,所以需要去掉竹黄底层,然后一析为二,二析为四,如此越析越薄。从「青篾」到「黄篾」,一块竹片可「析」出八层篾片,最多能析十二层,像纸片一般轻薄。

斗笠的编织同样是个精细活。需要从尖顶开始织,像织布那样,经纬交替,但主要的手法是「挑」和「压」,一般是挑起两条经篾压住一条纬篾,这是竹编中最常见的「挑二压一」的方法。为了防水遮阳,里外两层斗笠骨架,外层要织得更致密,孔洞也会更小一些。越贵的斗笠,孔洞越多,这意味著竹丝更细,编织更费工时。

顶子,是最能体现中方斗笠手艺精细的地方之一。当地使用鹅毛管做顶子,比竹子更具韧性,斗笠会更加结实耐用。编织完成后,便可以将里外两层骨架、油纸、马尾等嵌合起来,油纸一般粘贴在里层骨架上,然后再铺以马尾,附上棉纸,再用外层骨架将它们压实。一根水竹片,五根楠竹片紧沿斗笠边,反复抽、压,如编麻花辫,如此将斗笠边扎紧锁实。

把锁完边的斗笠涂上胶水,再蒙上一张剪成圆锥形的白纸,竹笠表面便光滑平整。胶乾以后,需要用平头木棍蘸上墨汁,给斗笠尖顶涂成均匀的五等分。这个墨黑的尖顶,仿佛已成了中方斗笠的标志,人们见此,便知道它来自怀化。然后,均匀地上好桐油,再经过七天的太阳暴晒,一顶色泽鲜亮的斗笠便做好了。

编织斗笠的过程,我们能看到时光沉淀的指尖技艺,看到一代代手艺人的精巧匠心。而对于还在编织斗笠的老人来说,它不仅仅是遮雨避阳的工具,还是一份特殊的情感记忆,也是一抹浓浓的乡情寄托。尽管时代在变,习惯在变,工匠们恪守著斗笠的传承,用一辈子的热情编织著生活的绚丽多彩。

声名远播

1979年,中方斗笠参加了广州商品交易会。1985年,斗笠在北京农展馆展出,产品风靡香港,远销日本、荷兰、法国、西班牙、澳大利亚等国家和地区,斗笠成为怀化首个打入国际市场的创汇产品。

2016年5月,中方斗笠代表湖南省非物质文化遗产,参加了「中国(深圳)国际文化产业博览会」,并以其花色美、品种多、适应广、工艺独特等优点,受到了中外客商的赞美和青睐,并签订了每年上百万顶的长期购销合同。

随著时代的发展,轻便雨衣雨具不断更新,斗笠也与我们的生活渐行渐远,其手工制作技艺也处在失传的边缘。近年来,中方县建立了斗笠传承所和斗笠生产基地,融斗笠编织生产、非遗文化传承、旅游休闲观光为一体,带动斗笠产业的发展。中方县中心小学建立了青少年动手学习制作斗笠的基地,精湛的工艺被很好地承传着。

前些年,全县有斗笠生产大户30 家、从业人员5000 余人,年产销斗笠400 余万顶,销售收入近1 亿元,产品销往全国20 余个省市区,还远销新加坡、日本、美国、荷兰等国外市场。

从未停息的「被青睐」

听老辈人说,能戴一顶中方的细篾斗笠,是身份和地位的象征——土匪坐坳,总是抢戴细篾斗笠者;遇见土匪,那个戴细篾斗笠者就是他们中的头头。

我记事起,斗笠就是我们家重要的辅助性生产工具,不管天晴下雨,都可以戴在头上,是我们生产生活中不可缺少的必需品,家中有重要事情的人,才能优先戴斗笠外出。

在我们大湘西,更多地成为了钓鱼玩家的个性遮阳帽,成为了舞台道具及家庭、饭店的挂件饰品。在一些旅游景点,轻便、精巧、光亮、耐用的中方斗笠,正作为一种既实用又美观的工艺品、曾经被皇家钟爱的贡品,赢得中外游客的青睐。

扫描二维码分享到手机

![]()

+关注

中方斗笠,主产于湖南省怀化市中方县中方镇,系湖南省第二批非物质文化遗产。它,曾是我们重要的生活用品,多年来留下了许多美好的记忆。

悠久历史

斗笠,又名笠帽、箬笠,因其平面如斗大小,故名斗笠,是斗篷中的主要类型。其外形宽大、携带轻便,手感顺滑,具备防晒、防雨、透气散热等多重功能。《诗经.小雅.无羊》》中,有「何蓑何笠」的句子,证明它很早就已存在。《说文》中提到一个「簦」字,意为竹篾编的有盖有柄的遮阳挡雨器具,而有盖无柄的则称之为笠。唐诗《牧童词》也写道:「圆笠覆我首,长蓑披我襟。」

斗笠的种类和花样很多,善于编织斗笠的地方也很多,主要有贵州凯里湾水镇、湖南嘉禾山田村、江西省永新县等地比较有名,而中方斗笠则是其中的代表,中方县被称为「中国斗笠之乡」。

早在西汉时期,中方人就开始用竹篾制作斗笠。其后,经历了汉代的雏形期,明代的成熟期,清代的鼎盛期,民国的兴盛期至建国以来的繁荣期。乾隆年间,中方荆坪村人潘仕权,时任太常寺博士,执掌宫庭礼仪。他省亲返京时,将中方斗笠献给了乾隆皇帝,得到了乾隆皇帝的极高赞赏。从此,中方斗笠成为清朝贡品,名声鹊起。

新中国成立后,中方斗笠历久弥新,走俏乡村。上世纪80年代中期,中方镇年生产斗笠800余万顶,湘西人家几乎每户都有,条件好的一户有两三个。上世纪八、九十年代,我几乎每月都要经过中方镇,那时只见209国道两边的整个集镇区,到处摆满了斗笠:有刚编成骨架的,有在涮油著色的,有正在交易的……

复杂精湛的制作工艺

中方斗笠,编织篾为水竹,弓篾为楠竹,圈篾为桃竹。从竹子到成品,要经过破篾、编织、插顶、摊纸、铺棕、锁边、刷浆、贴花等数十道繁细工序,需要用到19种专用工具。做出来的中方斗笠造型美观,按材料制作和工艺可分为粗制斗笠、细制斗笠、精制斗笠、实用型斗笠、工艺型斗笠多种,品种也异常丰富,有罗纱、马尾、棕式、板棕式、尼龙式、布式、纸式、麻式等10多个品种。

潘存家是怀化市非物质文化遗产斗笠传承人,据他介绍,中方斗笠有完善的技艺体系:

取料,根据不同功能需要用到水竹、楠竹、桃竹,取料的关键在于「破篾」,要用篾刀破成厚薄均匀的「篾片」。「匀篾」时,从竹子到竹丝,不少于10道工序,颇显技巧和耐心。「分层」是最为讲究的。取「篾」一般只用竹壁表面一层,这一层韧性极好,颜色亦鲜亮,所以需要去掉竹黄底层,然后一析为二,二析为四,如此越析越薄。从「青篾」到「黄篾」,一块竹片可「析」出八层篾片,最多能析十二层,像纸片一般轻薄。

斗笠的编织同样是个精细活。需要从尖顶开始织,像织布那样,经纬交替,但主要的手法是「挑」和「压」,一般是挑起两条经篾压住一条纬篾,这是竹编中最常见的「挑二压一」的方法。为了防水遮阳,里外两层斗笠骨架,外层要织得更致密,孔洞也会更小一些。越贵的斗笠,孔洞越多,这意味著竹丝更细,编织更费工时。

顶子,是最能体现中方斗笠手艺精细的地方之一。当地使用鹅毛管做顶子,比竹子更具韧性,斗笠会更加结实耐用。编织完成后,便可以将里外两层骨架、油纸、马尾等嵌合起来,油纸一般粘贴在里层骨架上,然后再铺以马尾,附上棉纸,再用外层骨架将它们压实。一根水竹片,五根楠竹片紧沿斗笠边,反复抽、压,如编麻花辫,如此将斗笠边扎紧锁实。

把锁完边的斗笠涂上胶水,再蒙上一张剪成圆锥形的白纸,竹笠表面便光滑平整。胶乾以后,需要用平头木棍蘸上墨汁,给斗笠尖顶涂成均匀的五等分。这个墨黑的尖顶,仿佛已成了中方斗笠的标志,人们见此,便知道它来自怀化。然后,均匀地上好桐油,再经过七天的太阳暴晒,一顶色泽鲜亮的斗笠便做好了。

编织斗笠的过程,我们能看到时光沉淀的指尖技艺,看到一代代手艺人的精巧匠心。而对于还在编织斗笠的老人来说,它不仅仅是遮雨避阳的工具,还是一份特殊的情感记忆,也是一抹浓浓的乡情寄托。尽管时代在变,习惯在变,工匠们恪守著斗笠的传承,用一辈子的热情编织著生活的绚丽多彩。

声名远播

1979年,中方斗笠参加了广州商品交易会。1985年,斗笠在北京农展馆展出,产品风靡香港,远销日本、荷兰、法国、西班牙、澳大利亚等国家和地区,斗笠成为怀化首个打入国际市场的创汇产品。

2016年5月,中方斗笠代表湖南省非物质文化遗产,参加了「中国(深圳)国际文化产业博览会」,并以其花色美、品种多、适应广、工艺独特等优点,受到了中外客商的赞美和青睐,并签订了每年上百万顶的长期购销合同。

随著时代的发展,轻便雨衣雨具不断更新,斗笠也与我们的生活渐行渐远,其手工制作技艺也处在失传的边缘。近年来,中方县建立了斗笠传承所和斗笠生产基地,融斗笠编织生产、非遗文化传承、旅游休闲观光为一体,带动斗笠产业的发展。中方县中心小学建立了青少年动手学习制作斗笠的基地,精湛的工艺被很好地承传着。

前些年,全县有斗笠生产大户30 家、从业人员5000 余人,年产销斗笠400 余万顶,销售收入近1 亿元,产品销往全国20 余个省市区,还远销新加坡、日本、美国、荷兰等国外市场。

从未停息的「被青睐」

听老辈人说,能戴一顶中方的细篾斗笠,是身份和地位的象征——土匪坐坳,总是抢戴细篾斗笠者;遇见土匪,那个戴细篾斗笠者就是他们中的头头。

我记事起,斗笠就是我们家重要的辅助性生产工具,不管天晴下雨,都可以戴在头上,是我们生产生活中不可缺少的必需品,家中有重要事情的人,才能优先戴斗笠外出。

在我们大湘西,更多地成为了钓鱼玩家的个性遮阳帽,成为了舞台道具及家庭、饭店的挂件饰品。在一些旅游景点,轻便、精巧、光亮、耐用的中方斗笠,正作为一种既实用又美观的工艺品、曾经被皇家钟爱的贡品,赢得中外游客的青睐。