没有约束的色彩、没有桎梏的痕迹、没有边际的表现,余萍用一副空心作画,画出了自己和心念之灵的交融;也将一位修行者顿悟出的禅意驻于笔间,将流淌了几世时光中最为绚丽的一个个瞬间,集中凝固于一张平凡的宣纸,让空灵之魅成为永恒。

在余萍心中,永远有一块宁静之所,那是家乡味道的一隅净土:那片空旷无垠的蓝天下,可以变换任何形态的白云,勾勒出了世间的一切,它们亦在不断地变幻中,或宁静或淡泊,让观者感悟到生命之妙——道法自然。

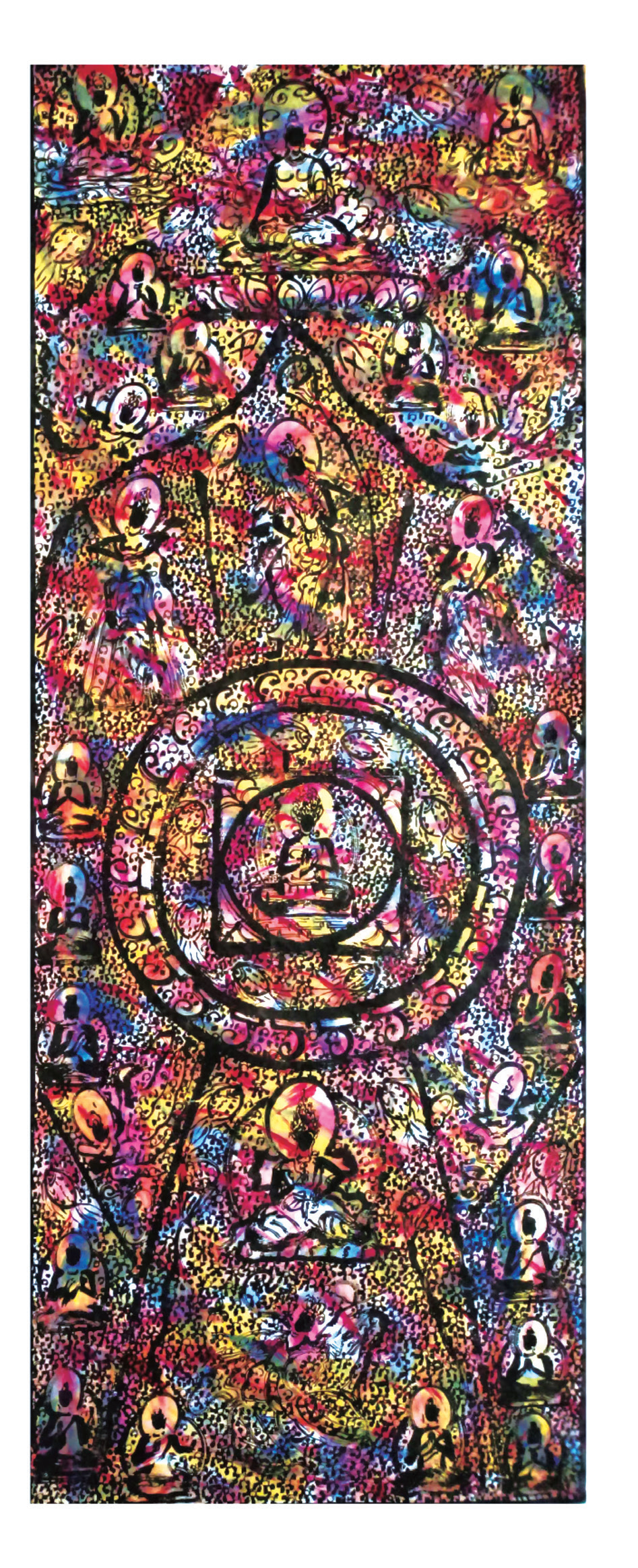

起源于夫君的点拨,沉著于自我修行的余萍,带著一股执著的冲击力,让自己几乎所有的作品既「满」,又「足」,不浪费一点空间,似与恩师兼丈夫林飞的「惜墨如金」相反,却又深得其「满中蕴空」妙法,不浮躁不虚无,炫中造静,静中立奇,她让画中的片片留白也成为了一抹自然的色彩,用以表达对「空」的敬意。

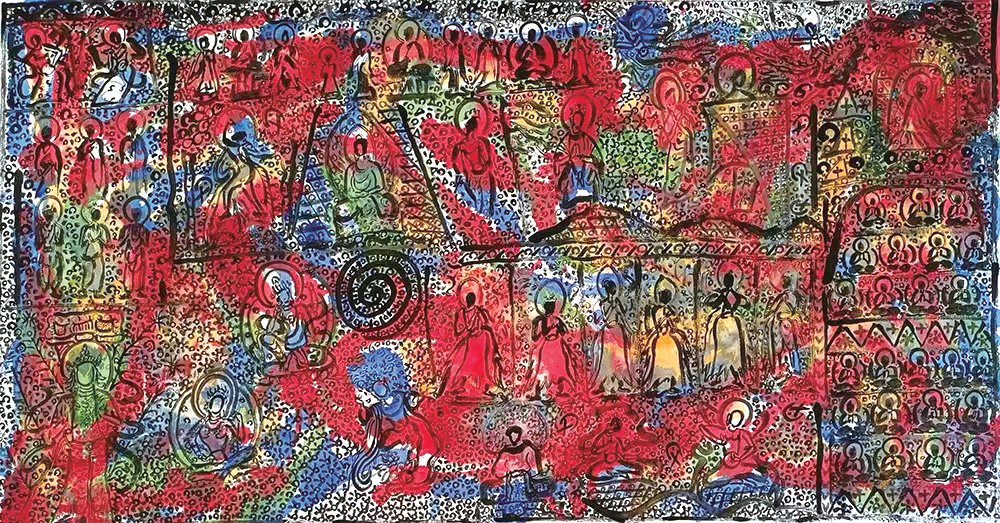

在余萍以佛影为题材之「混沌」系列画卷中,芸芸大千世界在影中被观者尽收眼底,每一寸皆是一幅画,每一寸画似一幅承载了千年记忆的隽秀唐卡,每一笔看像无目的黑色勾勒却符合了现代空间重力学的守恒之律,恰诠释出了「佛法无边」的「法」字之动词内涵,又深掘出了对「本来无一物,何处惹尘埃」的「放下」之悟。

讲述江湖的灵性绘画

余萍的艺术表现力更多来自于对心灵语言的展示,而非对画面结构和渲染的追求。由是当她的作品突现于公众眼前时,起初只有一些小众人士为之震撼,但其作令人惊讶的特点是能够让人过目不忘,甚至梦萦,以至于一位知名收藏家这样评价:「知道余萍女士画了什么,说不出她在画什么,只想必须得到她的画,因为她的画是最耀眼的,我确信她的画是难得的珍品。」

在很多人愿意以「格局」来评价自己喜欢或者不喜欢的人与事物的这个时代,余萍这些看似和传统表现形式处于平行空间的作品,无疑被人们习惯性地揣度一番,但结果都难以归类在各个「格局」的旗下,因为她的画不属于人们可以轻易定位的那些体系,甚至她画中的每一笔都犹如一幅幅墨透纸背精湛书法,字里行间诉说著传说中的江湖。直面这些令人感动的色调和一波波祥和中惊现的心灵冲击,我不得不承认,她画出了亘古和未来。

古人的诗词中很多提到「天」,有后人说这些「天」指的是月亮,如「天圆地方」这类词语,则月亮表面和月亮的内在就可以激发人们对「有和无」的更多探索。潜心「灵性绘画」的余萍在她不间断地灵性思考间隙,用作品为「天」做了一个注脚:天是空的,故「空」是天的影子;用笔墨纸砚去画心灵中无边无际的「空」,即是描绘出「天」的真实与饱满。

余萍艺术笔记:时间都用在绘画里。艺术是我精神世界的出口,吐纳的是自己的真气。艺术表达于我是一种修炼,让我回到本然与真诚的生命状态中。创作一幅画,既是冥想的过程,也是禅坐的方式。绘画创造性表达所带来的快乐与满足,不知不觉便让我放下了许多世俗的欲望,和内在的自己安详地融合到了一起。心静下来了,世界就空旷,也很清静。画画这件事,表面上是画者在借助图像表达自我,但于究竟的层面上来说,是绘画所依赖的点线样式和色彩构图,在不断地启示并引领作者去反复融会大千世界里的生命境界。正是灵性绘画让自己能够找到生命之光的源头,而中国画之笔墨恰恰是一条迷人的渡船。心变化,笔墨随之。就艺术语言上说,变是常态,不变则无趣;在寻求变化的勇气里不断找寻灵性绘画的新的空间方式,创造的乐趣正在于此。而我喜欢心平气和的表述方式。正因为艺术创造能给人带来精神享受和心灵满足,舍得用岁月去交换的人是幸福的。比如画纸是一亩田,画者日出而作,日落而息,播下的都是自己想要的种子。

余萍

余萍